近代レースの土壌を育む 1976−1986

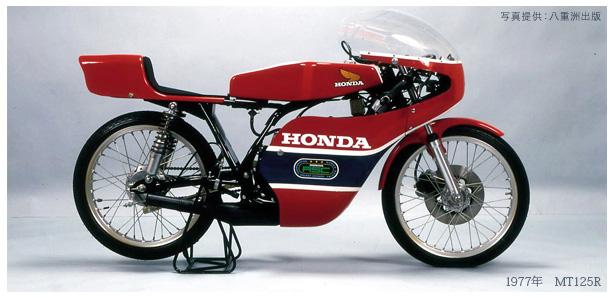

高回転・高出力の2気筒エンジンを使用するライバルに対して、MT125Rは出力的に不利な単気筒ながら、その軽さとコンパクトなサイズを生かしたハンドリングと、低回転のトルクを武器としていた。

さらに年ごとの改良、特にキットパーツによるエンジンの水冷化によって、MT125Rは基本設計の古かったライバルを突き放すことに成功。1976、77年は社内チームの飯田浩之が、1978年はRSC契約の上田公次がチャンピオンを獲得し、3年連続で全日本125を制覇している。

このMT125Rの活躍を阻止するため、1977年にヤマハは水冷単気筒のワークスマシンYZRを投入、さらにこのマシンのレプリカである市販ロードレーサーTZも販売した。

時代は空前の2輪ブームに差しかかっていた。50ccスクーターの記録的な販売、相次いで登場するニューモデル。この状況を背景に、レースの世界も大きく盛り上がろうとしていた。1978年鈴鹿8耐開催、1979年HondaのWGP復帰──そして、1980年。Hondaは全日本125に向けてRS125R-Wをリリースする。

RS125R-Wは、CRのクランクケースに専用の水冷シリンダーを組み合わせ、MT125RのCRベースの車体から、よりロードレース向けに進化した車体を採用した、本格的なロードレーシングマシンだった。そして、ライバルとの間に展開された“水冷エンジン対決”はRSに軍配があがり、RSCのライダーとして活躍した一ノ瀬憲明がチャンピオンを獲得。一ノ瀬は1982年まで3年連続で全日本を制覇している。

1982年9月にHRC((株)ホンダレーシング)が設立されると市販レーサーの販売もより強化され、RS125R-Wには1983年に車体関係の改良、1984年に排気デバイスATACとNSシリンダーの採用など新しい技術がリアルタイムに投入され、その性能を年ごとに向上させていった。

反面、ライバルのヤマハは1983年いっぱいで125クラスの参戦を中止。1993年に再び復活するまでの10年間、全日本125はRS125Rのみで争われることになった。

ここまで、第1世代=1976〜79年の空冷MT125R、第2世代=1980〜86年の水冷RS125R-W(型式NA7、NC2)およびRS125R(1984年に車名変更、型式ND4)は、いわばレーシングマシンとしての基礎固めと全日本の制覇を目的としていた。

この頃、2気筒エンジンによって争われていた世界GP125では、1988年以降は使用エンジンを単気筒のみとするレギュレーションが発表されていた。このためHRCは、1年早い1987年から前倒しでGP125にRS125Rを投入し、その性能を実戦で検討・熟成。新レギュレーションが実施される1988年には勝てるマシンにするという、新たな目的を定めた。

1987年のフルモデルチェンジで登場した、第3世代のRS125R(型式NF4)には“世界GPで勝つことができるマシン”という、市販ロードレーサーでは究極のコンセプトが与えられた。