- ホーム

- 停電の備えにHonda発電機

- オフィスの防災用発電機の選び方

事業別・防災用発電機の選び方

※このコンテンツは、2020年7月の情報をもとに作成しております。

※このコンテンツは、2020年7月の情報をもとに作成しております。

オフィスの防災用発電機の選び方 PDF版

このページの内容をPDFでご覧いただけます。ダウンロード(2.1MB)

オフィスが停電すると具体的にどのようなことに困るのでしょうか。

発電機はどう役立つのでしょうか。

CASE.1

照明

昼間でも照明の使用を前提とするオフィスでは、十分な明るさを必要とするため、発電機を電源とした投光器があると役立ちます。フロア内やトイレ入口に設置したり、救助活動が必要となった際にも役立ちます。

※発電機は屋外で使用してください。

CASE.2

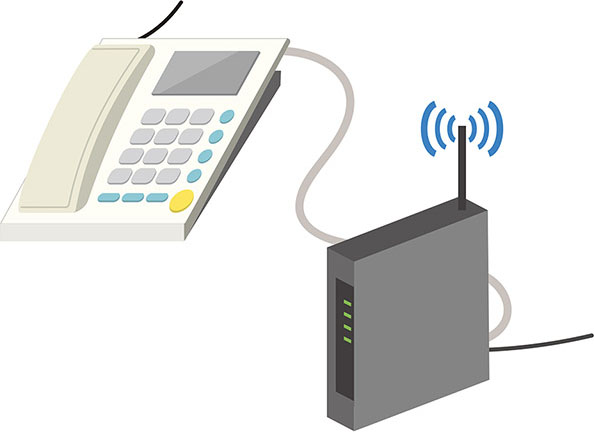

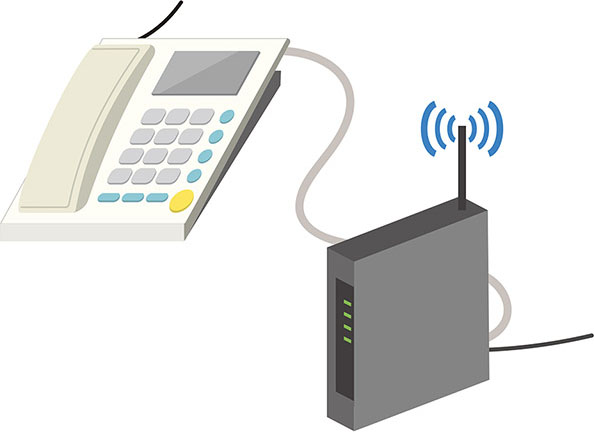

通信機器の使用

非常時には通信機器が使えることも大切です。外出中の従業員の安否確認、本社・拠点間における被害状況の共有、取引先に対する初動対応着手の通知などを行うために、連絡を取り合うための環境を維持しないといけません。

ルーターなどに電力供給ができれば光電話や固定電話のインターネットが利用できる場合があります。停電直後はスマートフォンによるインターネットが利用できる可能性が高いため、スマートフォンのバッテリーを切らさない充電環境の準備も不可欠です。防災用にMCA無線や衛星携帯電話などを導入している場合も充電の手段が必要です。これらの通信機器を利用する前提として発電機が必要となります。

CASE.3

OA機器の使用

発災直後の情報収集や対策本部の運営において、PCと複合機(プリンター)の利用ができると処理速度が大きく高まります。収集した被害情報を整理したり、マニュアルや手書きメモを大量に印刷・コピーして共有する作業も増えるため、PCと複合機(プリンター)の電力がまかなえる発電機があると役立ちます。

また、ホテルにおける宿泊者名簿や、店舗業全般における予約者確認、運送業などにおける配送伝票、卸業や倉庫における出荷伝票、病院や薬局におけるカルテやレセプトなど、紙の帳票が出力できれば最低限の業務を行える業種も多く、この場合もPCと複合機(プリンター)の電力をまかなえる発電機があると便利です。

CASE.4

ITインフラの利用

社内サーバーやNASを利用している会社では、停電により重要なファイルやアプリケーションを利用できず業務復旧が滞ることも。UPS(無停電電源装置)があってもシャットダウン以外に利用することは難しいため、長時間の停電の際には発電機による電気の供給が役立ちます。応急代替業務として、ノートPCのローカル環境へ社内サーバーやNASのデータを待避させ、かつノートPCを充電するための電力を確保できると、早期の業務復旧に着手できる場合があります。

CASE.5

従業員のスマートフォン充電

災害によって従業員の多くが帰宅困難となるケースも考えられます。そのようなときに特にケアしたいのは従業員のスマートフォンの充電対応。特に家族と安否確認をとることは重要で、刻々と変わる公共交通機関の状況を知る情報ツールとしてもスマートフォンは欠かせないアイテムとなります。モバイルバッテリーは使い切りであり、大人数のスマートフォンを同時に満充電することも難しいため、停電時における充電環境の整備には発電機が役立ちます。

CASE.6

暑さ対策

気密性の高いオフィスでは、停電によって空調が止まると熱中症のリスクも高まります。スポット的な暑さ対策ができるスタンド扇風機などの備えがあると安心です。冷蔵庫・冷凍庫で飲み物を冷やしたり、氷をつくったりするのも有効です。それらの機器を動かせる発電機を選べば、夏場の停電リスクにも備えられます。

近隣にお住まいの方へスマートフォン充電のための電源を開放したところ、大変喜んでいただけたという例も。備えることでできる地域貢献もあります。そのような企業市民としての活動が事業継続を支える大きな力になることもあります。

〜900W

災害時の初動対応や対策本部運営に必要な機器の稼働に役立ちます。特に燃料の入手・保管がしやすいEU9iGB(エネポ)は備蓄管理に手間をかけられないオフィスにおすすめです。

〜1,500W /〜1,800W

業務継続に必要な最低限の機器の使用に役立ちます。EU9iGB(エネポ)2台を並列運転コードでつなげて、この電力をまかなうこともできます。

〜2,600W /〜3,600W

発電機は排気ガスを出すため屋内では使用できません。倉庫や屋内の保管場所から換気の良い屋外まで運んで使用する必要があります。

出力が大きな発電機は大きく重たいことに加え、停電時はエレベーターの停止が想定されるため、保管場所から異なる階の使用場所まで移動する場合は持ち運びが大変です。サーバーや複合機などの大型機器を使用する施設で保管場所と使用場所が離れている場合は、高出力で持ち運びしやすい発電機がおすすめです。

〜2,400W /〜5,500W

発電機の保管場所から使用場所までの移動がしやすく、サーバーや複合機などの大型機器を使用する場合は、高出力で長時間運転できる発電機がおすすめです。

また、5,500Wの大電力をまかなえるEU55isなら、スタンド扇風機など冷房器具の同時接続も可能なため、夏場の停電リスクにも備えられます。

POINT.1

POINT.2

防災用発電機を選ぶ際は、燃料の入手性・備蓄のしやすさについても考える必要があります。

カセットガス

出力は小さいですが、手軽に使えて燃料の入手・保管もしやすいため、最低限の備えとしておすすめです。燃料をカセットコンロ・カセットガスストーブなどのガス器具と併用できるのは、小規模な避難所などでは大変役に立ちます。また、カセットボンベは最長で7年間保管ができるため、燃料の備蓄や補充の手間も最小限で済みます。

メリット

デメリット

*別売りの並列運転コードで2台の発電機をつなげば倍の発電が可能。

カセットガスを燃料とする発電機

LPガス

日頃からLPガスを使用している施設なら、数日間にわたる長時間の連続運転が可能なLPガスタイプがおすすめです。普段から利用しているガスボンベの燃料を災害時に転用する形となるため、防災専用に燃料を備蓄する手間が一切かからないことが大きな強みとなります。

メリット

デメリット

ガソリン

ハンディタイプから大型ながら高出力のモデルまで、豊富なラインアップが魅力です。ただし燃料の長期備蓄が難しく、長期間放置すると発電機内部で燃料が劣化してエンジンがかかりにくくなるため、キャブレター部に残る燃料を抜いて保管する必要があるという点も考慮しましょう。

メリット

デメリット

POINT.3

| 例.1 | |

|---|---|

|

LED投光器 ×5 |

|

|

定格出力900VAの

小型発電機で利用可能 |

|

| 例.2 | |

|---|---|

|

家庭用冷蔵庫 ×1 |

|

|

定格出力1,000VA以上の

発電機が必要 |

|

POINT.4

POINT.5

オフィスの防災用発電機の選び方 PDF版

このページの内容をPDFでご覧いただけます。ダウンロード(1.5MB)

【解説】

高荷智也(備え・防災アドバイザー/BCP策定アドバイザー)