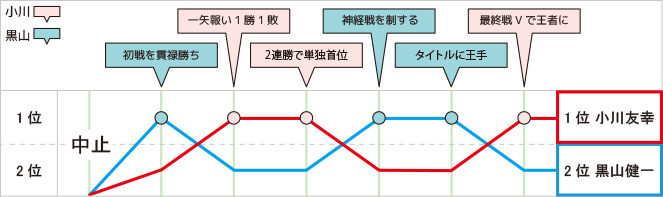

モータースポーツ > 全日本トライアル選手権 > ライバルと繰り広げた激闘 > RIVAL STORY 03

4月14日 第2戦 近畿大会

小川は2012年と同様のマシンで出場。1ラップ目の第2、第3セクションで連続5点。黒山選手はオールクリーンと、序盤から10点のビハインド。上り下りの斜面が多いコースは、クリーンか5点という極端な設定で、点差を縮めることが難しかった。

小川と黒山選手の差は1ラップ目終了時点で11点で黒山選手がリード。2ラップ目終了時点では14点、3ラップ目終了時点では13点と、その点差は一向に縮まらず。最後に2つのスペシャルセクション(SS)を残していたが、10点以上の点差がついていたため、SSを前にして黒山選手の勝利が決定。最終的に小川は黒山選手に減点で16点差、クリーン数も5つ少なく、シーズン中で最も水をあけられての2位であった。

「実は、この大会からニューマシンを使うことができたのですが、『肝心の世界選手権より先に走ってしまっていいのか? 勝てなかったらマズいだろう?』と気が引けてしまったんです。要するに、自分に自信がなかったのだと思います。マシンが新しくなると(元のマシンとの特性の違いから)必ずといっていいほど感覚的なズレが出ますので、乗り込み不足でそれが解消できないまま出場することに不安があったのです。そういう迷いが結果に出たということです」

ランキング推移に戻る ↑

●小川友幸 総減点30、クリーン数16

○黒山健一 総減点14、クリーン数21

5月12日 第3戦 九州大会

大会前日に激しい雨に見舞われて、非常に条件の悪い大会となったが、この大会に小川は新型マシンを持ち込んだ。特に難易度の高い、泥の斜面のコースでニューマシンのポテンシャルは遺憾なく発揮され、小川は激戦の末に2011年の第4戦中部大会以来、約2年ぶりの優勝を果たしたのである。

1ラップ目は黒山選手が減点5、小川は減点7。2ラップ目は第6セクションまで2人ともにオールクリーンだったが、この大会で難関となった第7セクションで、ほかの選手が5点を取る中、小川だけが3点で通過。長いヒルクイムを絶妙のアクセルワークで上り、右に左にマシンを振りながらの3点。これで2人は同点となった。さらに第8セクションで黒山選手が1点の減点を喫し、2ラップ目が終わって小川がトップに立つ。

3ラップ目も第6セクションまでをすべてクリーン。そして迎えた第7セクション、黒山選手はマシンがストップしたが、最後にはテープを切って5点。小川はクリーンを狙うが、わずかにマシンがラインをそれた瞬間に3点で抜ける選択をして見事に通過。これで2人の差は3点に広がった。

最後のSS1つ目はともにクリーンで、2つ目は黒山選手がクリーン、小川が1点で、小川はわずか2点差でトップを守りきったのである。

「ニューマシンでの乗り込みが十分にできて、いい状態で試合に臨むことができました。しかし『このマシンで勝たなければ』というプレッシャーと、新しいエンジンの特性に完全には慣れきっていないことへの戸惑いがあり、厳しい戦いになりました。それでも、自分にとって2年ぶりの勝利であり、大変いい結果でした」(大会後のコメント)

ランキング推移に戻る ↑

○小川友幸 総減点14、クリーン数20

●黒山健一 総減点16、クリーン数22

7月14日 第4戦 北海道大会

小川と黒山選手と同点の争いが展開され、わずかにクリーン数1つの差で小川が2連勝。3ポイント差をつけてランキングトップに立った。

クリーン連発のラップ序盤で最初にミスを犯したのは黒山選手。第4セクションで大きくバランスを崩して5点。小川はここをクリーンとし、序盤で5点のアドバンテージを築く。第5と第7セクションは、1ラップ目でトップライダーの全員が5点となったが、小川の1ラップ目の減点はこの2つの5点で計10点。黒山選手は3つの5点に加えて、2つの1点があって17点と乱れた。

2ラップ目、小川は1ラップ目にクリーンにした第4セクションでゲートに触って5点。黒山選手はここをクリーン。これで点差はわずか2点。しかし、続く第5セクションでは、黒山選手がマシンを進められずにタイムオーバーの5点。一方の小川はうまくマシンを走らせて2点。再びその差を5点に広げたのである。

1ラップ目に難関だった第7セクションは、小川と黒山選手ともに1点で脱出。第9セクションは黒山選手がクリーンとしたが、小川は最後の大岩で失敗して転倒。これで同点になり、最終セクションは2人ともにクリーンし、勝敗は2つのSSに持ち込まれた。

ここまで総減点数はともに23点、クリーン数は小川が14、黒山選手が13。このまま同点でゴールすればクリーン数の差で小川が優勝。そのようなプレッシャーの中、2人ともSSをクリーンして小川が2連勝を飾った。

「この勢いで次の第5戦も勝って3連勝という優位な立場で地元の第6戦に臨むつもりでいました。もちろん『この調子なら次も勝てる』という自信があったからです」

ランキング推移に戻る ↑

○小川友幸 総減点23、クリーン数16

●黒山健一 総減点23、クリーン数15

9月22日 第5戦 中国大会

セクションはすべてクリーンが可能な設定と思われ、前日に下見をした時点で「競技は神経戦になる」と小川は読んでいた。

その予想通り、第1セクションからクリーン合戦が展開され、小川と黒山選手は12×2ラップの24セクションすべてをクリーンして2ラップを終了。

小川は双方がクリーンのままゴールした場合を考え、先行してトライ。すべてのスコアが同点の場合、少ない所要時間で完走したライダーを上位とするという競技規則を考慮し、黒山選手より5分以上早くゴール。このまま残る2つのSSをクリーンで終えれば、時間差で自分の勝利が決まると読んでいたのだ。ところが、ここで競技は予期せぬ展開をみせる。最後のSSでスタート順が急きょ変わったのだ。

「普段はゼッケン番号順に走るので、黒山選手のあとに自分がトライすると思っていました。当然、あとから(ライバルの結果を見て)トライする方が精神的に有利なわけです。ところが、いきなりスタート順が逆になり、自分から先にトライすることになってしまった。これで気持ちが大きく乱れてしまいました」

SS1つ目はともにクリーン。しかし、大岩を上る2つ目で小川は痛恨の5点。これを見て最後にトライした黒山選手は、大岩の頂点で足を着いて、確実にマシンを運んで1点で抜けたのだ。この4点差が勝敗を決め、黒山選手がシーズン2勝目を挙げた。

「そこまでオールクリーンという状況でしたので、自分が先にトライをする以上は絶対にクリーンするしかなかったわけです。上がり足りずに落ちることも、上がりすぎて足を着くことも許されない。練習ならまず失敗することがないセクションでしたが、プレッシャーに負けました。これで『運が流れてしまったか……』と感じるほど大きな精神的ダメージを負ってしまったのです」

対戦戦績はこの時点でともに2勝2敗。再びランキングでは同ポイントに並び、チャンピオン争いは振り出しに戻ってしまったのだ。

ランキング推移に戻る ↑

●小川友幸 総減点5、クリーン数25

○黒山健一 総減点1、クリーン数25

10月13日 第6戦 中部大会

この大会はセクションの難度が高く、正確に細かく刻んでいくようなライディングが求められた。このため、前2戦のように一つのミスで結果が左右されるような神経戦とは異なる戦いになった。

そしてクリーン数では勝っていたものの、小川には細かいミスが目立ち、4点差で黒山選手が2連勝。ランキングポイントは、黒山選手が94点に対して小川が91点となったのである。

1ラップ目、小川は第1セクションをクリーンで通過したものの、第2セクションで1点、第3、第4と続けて5点。その後、第5〜第8セクションをすべてクリーンとしたが、第9〜第11セクションで減点を重ねて、1ラップ目は合計17点。対する黒山選手は合計14点で3点のリードを築く。

「序盤の連続5点は手痛い失点でした。最終的に、この減点差が結果を左右しました。この大会からチャンピオン獲得をはっきり意識し始めたためか、それがプレッシャーとなってミスを誘ったんだと思います。黒山選手も同様で、やはりチャンピオン争いのプレッシャーがあったのでしょう」

2ラップ目は、逆に黒山選手のミスが目立ち、第8セクション終了時点で2人は同点に並ぶ。しかし、その直後の第9セクションで小川が1点。さらに第11セクションでは、入口でエンジンがストップしてしまい、最後の大岩で落下。最終の第12セクションでは、小川は1点、黒山選手は2点。2ラップを終えて、両者の点差は5点に開いてしまった。

残った2つのSSは、1つ目はともにクリーン。2つ目も小川はクリーンし、ここで黒山選手が5点となれば、両者は同点となりクリーン数が1つ多い小川が優勝となる状況になった。しかし、黒山選手は最後のヒルクライムでマシンが失速したものの、そのまま足を着いて強引にマシンを引き上げ、1点の減点で走破して小川を降したのである。

「第11セクションは5点となるようなセクションではありませんでしたが、エンジンが止まったことで一度は5点を宣告され、トライの途中でそれが訂正されたのは分かっていたものの、(結局、最後に落下したのは)動揺があったのだと思います」

ランキング推移に戻る ↑

●小川友幸 総減点27、クリーン数15

○黒山健一 総減点23、クリーン数14