トマトの

上手な育て方

~こまめなわき芽かきと

2本仕立て~

寒さが苦手なトマトは5月の連休前後に植える

苗は早ければ大体4月ごろから店頭に並びますが、トマトの苗は寒さが苦手です。中間地では、地温、気温ともに十分に上がる5月の連休前後に苗を植えると安心です。

トマトの苗は、第1花房の花が咲いているものを購入して植えると育てやすく、しっかり収穫できます。

この時期、午後になると風が出やすく苗がストレスを受けるため、植えるのは天気の良い日の午前中がおすすめです。前日にポットの根鉢に水をたっぷり与えておきましょう。

マルチに穴をあけます。ハサミやカッターを利用するか、たくさんの苗を植える場合は写真のような穴あけ器があると便利です。

植え穴を掘り、根鉢からポットをていねいにはずし、植え穴に根鉢を納めます。

植え穴と根鉢に隙間ができないよう、土を寄せて手で鎮圧します。

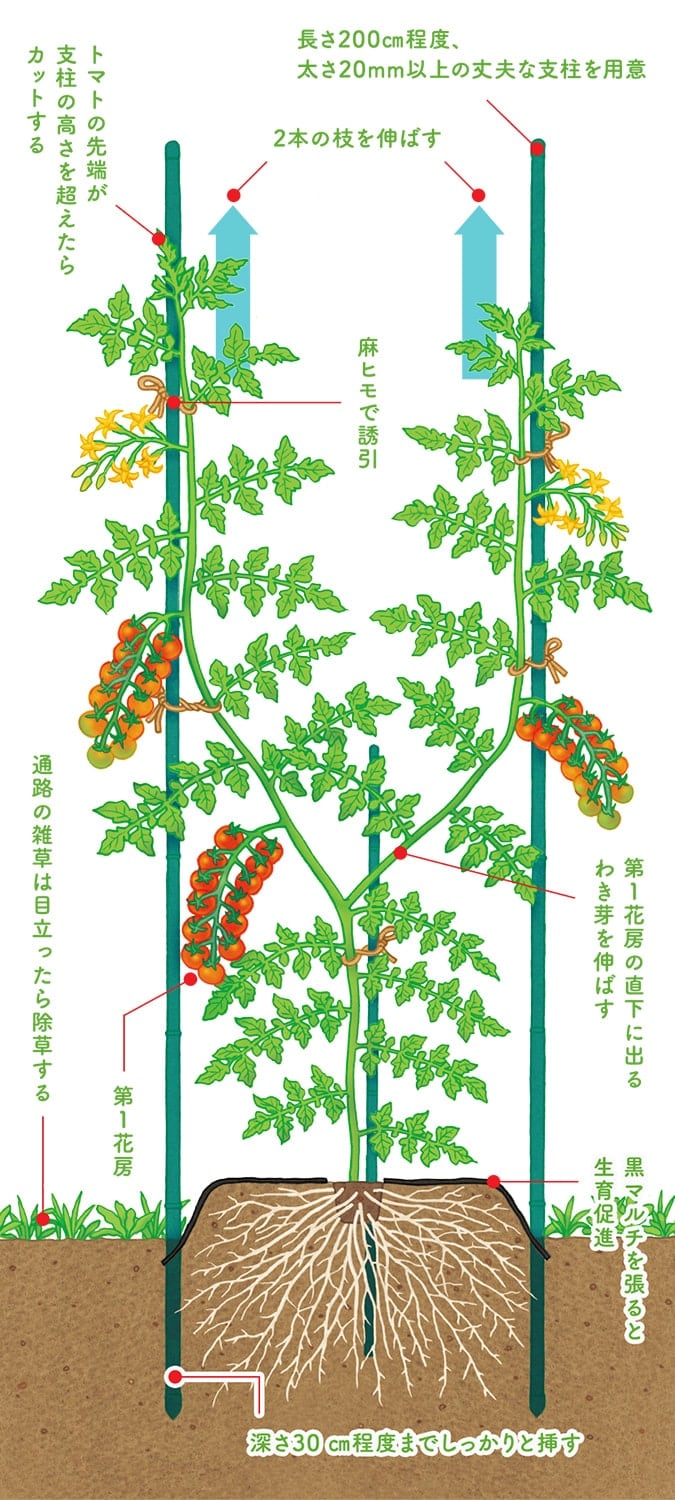

苗の横に長さ2m、太さ16mm程度の支柱を、ぐらつかないように深さ30cmくらいに挿します。

麻ヒモを8の字に緩めに回し、茎を支柱に誘引しておきます。

こまめに誘引して主枝1本を伸ばす

トマトづくりの重要なメンテナンスは、誘引とわき芽かきです。

トマトはすべての葉の付け根から、わき芽が生えてきます。わき芽は小さなうちにこまめに摘み取り、主枝1本を育てるのが基本です。わき芽を放っておくと枝が増えてジャングルのようになって管理しにくくなります。

主枝が倒れないよう、背が伸びるたびに麻ヒモで支柱にくくって誘引しながら、上へ上へと育てていきます。

主枝と葉のわきからわき芽が生えてきます。わき芽を放っておくと太い枝になります。

わき芽をつまんでゆっくり左右に振ると、ポキッと根元から折り取れます。

麻ヒモを8の字に回して縛り支柱に固定します。あとで枝が太ることを想定し、余裕を持たせて縛ります。

主枝が伸びるたび、20~30cm間隔で縛って誘引を続けていきます。

仕立てのアイデア

ミニトマトは2本仕立てで大収穫を狙う

主枝1本を伸ばす「1本仕立て」が管理しやすい基本の栽培法なのですが、主枝にプラスして、わき芽を1本伸ばす「2本仕立て」栽培もおすすめです。

とくにミニトマトは樹勢が強いため2本仕立てに向いています。コツは、花房のすぐ下にある葉の付け根から出るわき芽を残すことです。このわき芽は他のわき芽よりも強いため、主枝に負けず劣らず立派な枝に生長します。第1花房、もしくは第2花房直下のわき芽を育てると良いでしょう。

栽培の途中で畝の両サイドに支柱を2本立てて、トマトを「Y字」に誘引します。この場合、植えつけ後に最初に立てる支柱は短めで構いません。

2本仕立てにするメリットは、収穫量が1本仕立てのほぼ倍になること、また、多肥気味の畑でも養分が分散してトラブルが起きにくくなることです。

雑草の勢いが増す前に耕うん機で除草する

黒マルチを利用している畝部分には雑草は生えません。ところが、気温が上がってくると通路に雑草が生えてきます。梅雨明け後の雑草を放っておくと、株元の風通しが悪くなって病原菌の蔓延を招くので除草をしましょう。耕うん機があると手軽に除草できます。

雑草がはびこる前に通路部分に耕うん機をかけて除草します。耕うん深度を浅めに設定して草の根を断ち切ります。

除草後に集めた雑草は、畝の黒マルチの上に敷いておくと、夏に地温が急上昇するのを防ぎ、トマトの生育をよくします。

除草用のアタッチメント(別売)を利用すると、ひざ丈くらい高さのある草や、広範囲に生え広がった手強い雑草を、一気に根から断ち切って除草ができます。

生育観察のコツ

多肥にはくれぐれも注意!

多肥にはくれぐれも注意!

トマトは肥料分の多い畑ではうまく育てられません。「ツルボケ」と言って、枝葉ばかりが茂り、花が咲いてもポロポロ落ちて収穫量が減ります。病気も出やすく、アブラムシやニジュウヤホシテントウなどの害虫も多くつきます。

元肥は控えめにすること、追肥する場合も、トマトの様子を観察して、少量ずつ与えるように心掛けましょう。

茎が太くなって割れる「メガネ茎」は、肥料が効きすぎた証拠。次回は元肥を控えて栽培しましょう。

トマトを収穫するタイミングは、実が完全に色づいたら。完熟したトマトは糖度も高く、酸味や旨みのバランスがちょうどよく、香りもすばらしく良いのが特徴です。こうした採りたてのトマトを味わえるのが、家庭菜園の何よりの楽しみでしょう。

野菜は収穫直後から鮮度が落ちていきます。この時期はとくに気温が高く実が傷みやすいので、涼しい時間帯に収穫したら畑に置きっぱなしにせずに速やかに持ち帰りましょう。

ハサミで房ごと切り取ってミニトマトを収穫。赤く熟した実だけを手で摘み採って収穫しても構いません。

中玉トマトはミニトマト同様の糖度と旨みがあり、食べごたえもある品種です。

赤だけでなく、黄色、緑、ゼブラ柄など多くの品種のトマト苗が販売されています。いくつかの品種を植えて、味や見た目の違いを楽しめるのも、家庭菜園ならではの醍醐味です。