更新日:2025.03.31

地産地消キャンプ飯旅「広島編」

牡蠣の水揚げ見学×牡蠣レモン鍋

こんにちは、Hondaキャンプの料理レシピを監修している風森美絵です。

今回は広島県で体験した牡蠣の水揚げの見学レポートと、地域で獲れた食材を中心とした“地産地消キャンプご飯”のレシピを紹介します。

広島県は牡蠣の養殖が盛んで水揚げが日本一という事実、みなさんはご存じでしたか?

なぜ広島ではこれだけ牡蠣が獲れて、味もおいしいのか。料理を仕事にする身として興味津々な私・風森が、牡蠣の水揚げの現場を見学してその秘密を探ってきます。

もちろんそれだけでは終わりません。水揚げの見学先で手に入れた牡蠣をキャンプ場で調理! 牡蠣と広島の食材をメインとする“キャンプご飯”を作りました。

おいしい広島の牡蠣をキャンプでいただくなんて贅沢の極み! 自信作のレシピになっているので、ぜひ真似してみてください。

今回は広島県で体験した牡蠣の水揚げの見学レポートと、地域で獲れた食材を中心とした“地産地消キャンプご飯”のレシピを紹介します。

広島県は牡蠣の養殖が盛んで水揚げが日本一という事実、みなさんはご存じでしたか?

なぜ広島ではこれだけ牡蠣が獲れて、味もおいしいのか。料理を仕事にする身として興味津々な私・風森が、牡蠣の水揚げの現場を見学してその秘密を探ってきます。

もちろんそれだけでは終わりません。水揚げの見学先で手に入れた牡蠣をキャンプ場で調理! 牡蠣と広島の食材をメインとする“キャンプご飯”を作りました。

おいしい広島の牡蠣をキャンプでいただくなんて贅沢の極み! 自信作のレシピになっているので、ぜひ真似してみてください。

-

風森 美絵(かざもり よしえ)キャンパー目線の“そと”でも作りやすいレシピが大好評。テレビや雑誌などでも活躍する“そとごはんスタイリスト”。

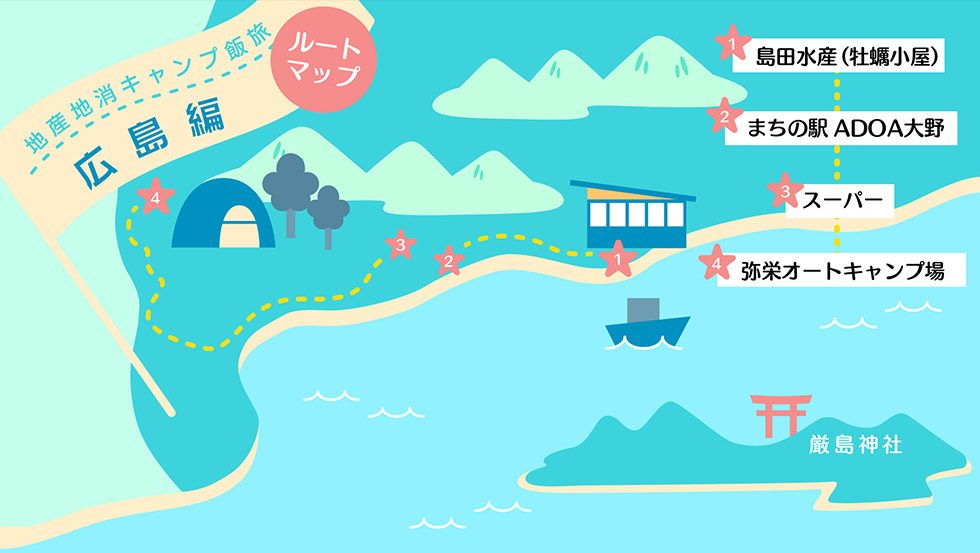

今回の旅マップ

今回のキャンプは牡蠣の水揚げを見学できる「島田水産」からスタート。地域の食材が集まる「まちの駅ADOA大野」、広島県内一円に展開するスーパー「藤三」の大野店で買い物をしてから、「弥栄(やさか)オートキャンプ場」を目指します。

日の出前に牡蠣の水揚げが見学できる施設に到着!

早朝、牡蠣の水揚げの見学に参加するために「島田水産」にやってきました。島田水産の「かきの水揚げ体験」は船に乗って牡蠣の水揚げを見学するツアーで、広島県では島田水産が最初に始めたそうです。

ここでは島田水産の「かきの水揚げ体験」に参加したあと、今回のキャンプご飯で使う牡蠣をゲットします!

島田水産があるのは厳島神社で有名な宮島のすぐ近く。海沿いのカーブが多い道も、小回りのよいN-BOXで軽快に走り抜けられました。

島田水産には牡蠣小屋やお土産用牡蠣の販売所も併設。牡蠣好きなら一度は訪れたい牡蠣の名所です。

島田水産「かきの水揚げ体験」

今回参加したのは「水揚げ見学と厳島神社沖遊覧」のセットツアー。水揚げ体験と遊覧のあとに牡蠣雑炊と焼き牡蠣をいただけるコースと、水揚げ体験と遊覧のみの2種類があるそうです。詳細は島田水産さんのホームページをご覧ください。

https://shimadasuisan.com/taiken.html

https://shimadasuisan.com/taiken.html

普段着&手ぶらで参加できますが、海風に備えた暖かい服と歩きやすい靴が推奨されています。キャンプルックなら万全ですね。

服装もバッチリで乗船の準備は万端。

ここで、今回ガイドいただく島田水産の島田康佑さんに登場いただきましょう!

ここで、今回ガイドいただく島田水産の島田康佑さんに登場いただきましょう!

島田さん、今日はよろしくお願いします!

ようこそ、広島へ! 自慢のツアー「かきの水揚げ体験」をお楽しみください。

まず、私たちの船で沖合にある漁場に向かいます。船で10分も走れば漁場に到着するので、そこで牡蠣の水揚げを見学してもらいます。

まず、私たちの船で沖合にある漁場に向かいます。船で10分も走れば漁場に到着するので、そこで牡蠣の水揚げを見学してもらいます。

そんな近くに漁場があるんですね。びっくり。

向こう側に見える宮島との間にあるので、すぐそこです! 見学を終えた後は、海上から厳島神社を参拝いただきます。厳島神社も漁場から目と鼻の先にあるんですよ。

大人気の厳島神社を海側から参拝できるなんて贅沢〜。

ありがとうございます! 参拝後は戻ってきて、自慢の牡蠣を使った料理を召し上がっていただきます。牡蠣打ち場も見学できるので、ぜひ寄っていってください。

社会科見学みたいでテンションが上がります。お料理も楽しみです!

島田さんの案内で見学船に乗り込みます。いつもは小型の作業船に乗るのですが、今回は小雨が降っていたので屋形船を用意してくれました。

漁場まで船は静かに航行。さすが穏やかな瀬戸内海、揺れはほとんど気になりません。

船酔いを少し心配していたけど、まったく問題なかったです!

船が離岸してわずか10分。霞がかった宮島を背景に、海上に浮かぶ牡蠣筏(かきいかだ)が見えてきました。いよいよ牡蠣の水揚げ見学のスタートです!

初めての牡蠣の水揚げ見学!

想像以上の大迫力に大興奮!

漁場に到着すると、すでに水揚げが始まっていました。漁師の方々が牡蠣筏とクレーン付きの船に分かれて、作業に没頭しています。

ものすごく高く吊されてる!

もしかしてあのワイヤーに付いているゴツゴツの全部が牡蠣ってこと!?

もしかしてあのワイヤーに付いているゴツゴツの全部が牡蠣ってこと!?

その通り! あのワイヤーは垂下連(すいかれん)と言って、10mほどの長さのワイヤー1本に300〜500個の牡蠣が付いています。1回の水揚げで10本の垂下連を引き上げるので、全部で4000個くらいの牡蠣が獲れる計算です。

4000個も! それを毎日行ってるんですか?

10月〜5月にかけてのシーズン中は、お休みの日以外はほぼ毎日ですね。このあたりだけでも5〜6社の養殖業者がいるので、広島全体ではとんでもない量の牡蠣が獲れていると思いますよ。

想像できない! 広島が牡蠣の水揚げ日本一というのも納得です。

牡蠣の水揚げ量は全国で約16.6万トン、広島が9.6万トンで約6割のシェアですから※。日本に住んでいて牡蠣を食べたことがあるなら、一度は広島の牡蠣を口にしているはずですよ!

※農林水産省:海面漁業生産統計調査 令和4年

巻き上げられたワイヤーの下部にあるストッパーを切り離すと、ぶら下がっていた牡蠣が一気に船になだれ込んでいきます。壮観です!

牡蠣筏の上を軽々と移動して、次々とワイヤーを引き上げていく漁師さん。落ちたりしないのかな? と思ったら、まれに脚を滑らせてしまう人もいるそうです。

こんなにたくさん獲れるなんて、養殖の技術に感心しちゃいます。

広島で牡蠣の養殖が始まったのは400〜500年くらい前と言われていて※、養殖した牡蠣を「かき船」という船で大阪まで輸送するようになったのがおよそ350年前。私たち島田水産もその時代から牡蠣を養殖して、かき船を出していたと伝わっています。

※諸説あります

江戸時代から続いてるなんて! 日本人は昔から牡蠣が大好きなんですね。

見学船は牡蠣筏に横付けするように停泊。こんなに近いところで見学するとは思ってなかったので、想像以上の大迫力でした。

竹で組み立てられた牡蠣筏。当初は杉やヒノキを材料としていたそうですが、しなやかで波風に強い竹が主流になったそうです。

ツアー中は島田さんをはじめ、見学船に同乗した漁師さんがいろいろ教えてくれます。目から鱗の話ばかりで、すごく勉強になりました。

どうして広島ではこんなにたくさんの牡蠣が育つんですか?

このあたりは海と山が近く、山の豊富な栄養を含んだ水が海に流れ込むことで、牡蠣のエサになるプランクトンがよく育つんです。加えて、入り組んだ小さい島が多いおかげで、プランクトンが貯まりやすいんですね。他にも穏やかな潮の流れや水温変化、海水のほどよい塩分濃度など、たくさんの条件が牡蠣の養殖にうってつけになっています。

牡蠣にとって最高の環境が自然にできあがっているんですね!

その通り! それでは水揚げの見学はここまでにして、厳島神社に向かいましょうか。

見学を終えた船が舵を切ると、すぐに厳島神社の大鳥居が見えてきました。

海に向かって立つ大鳥居の勇壮な姿には惚れ惚れするばかり。海の碧と鳥居の朱の美しいコントラストに、ただただ見入ってしまいました。

海に向かって立つ大鳥居の勇壮な姿には惚れ惚れするばかり。海の碧と鳥居の朱の美しいコントラストに、ただただ見入ってしまいました。

以前宮島にフェリーで渡って陸路でお参りしたことがあります! でも海側からは今回が初めてです。

今の時間は潮が引いてしまっているのですが、潮が満ちていると大鳥居にもっと近づいて参拝いただけますよ。

まさか海上から見られるとは……最高の体験になりました。ありがとうございます!

それはなにより! では陸に戻って、牡蠣打ち場の見学に移りましょうか。

今回使用したクルマ:N-BOX

- ※走行中は安全のため、シートベルトをお締めください。

- ※安全のため、走行の際は後方視界をしっかり確保してください。

- ※このコンテンツは、2025年3月の情報をもとに作成しております。最新の情報とは異なる場合がございますのでご了承ください。