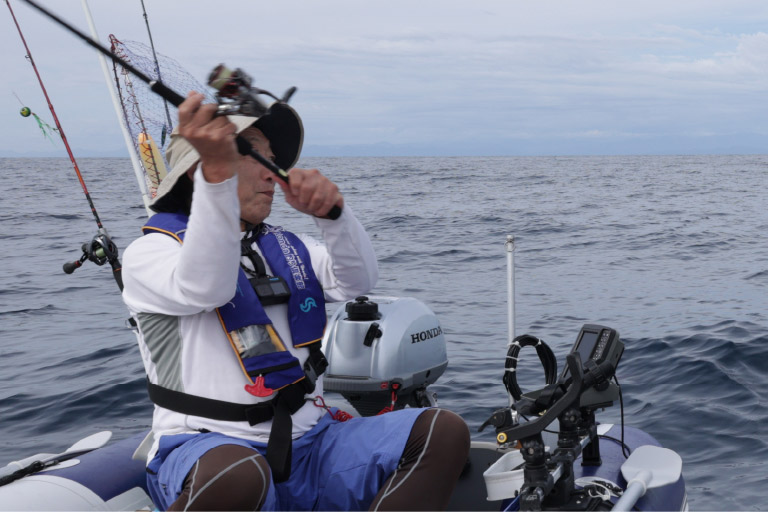

実釣編②:ルアー五目釣り

海の状況や場所に合わせて

釣り方をチョイス

まずはタイラバや

ジギングがおすすめ。

ナブラがあれば

キャスティングのチャンス

ルアーフィッシングによる五目釣りで、どの釣り方をするかはまったくの自由。跳ねている魚がいるか、魚探に映っている群れがいるかなど、周囲の状況にも目を配りつつ、自分で判断して決める。そのうえで、海面に目立った変化がない場合は、ひとまずタイラバやジギングなど、海底付近を中心に、縦方向に反応を探れる釣り方をやってみるとよい。

場所は魚探に反応があればその場所、それ以外の場合は、海底の根(岩礁による起伏)など、魚が集まりそうな何らかの地形変化がある場所をねらってみる。

青物の気配があれば

キャスティングのチャンス

突然小魚の群れが水面で跳ねるなど、青物(2馬力ボートの釣りでは、イナダ、シイラ、ソウダガツオなど)の気配が感じられるようなときはキャスティングが好適。サオを振りかぶってキャストし、ルアーが着水したら巻き寄せて魚の食い気をあおる。

ミノーやペンシルベイトなどを使う際は手首を使ってサオを動かし、ルアーにアクションを与えるのがコツ。バイブレーションは着水後に適宜カウントダウンしてルアーを沈め、一定の速度で巻いてくればよい。

マダイが釣れる場所なら

タイラバも有効

ハリと一体化したラバー素材が水流を受け、ピラピラと揺らめくことで魚の食い気をあおるタイラバ。釣り方はシンプルで、いったん底まで沈めたら一定の速度で巻いてくるだけでよい。

巻き上げ中にアタリが伝わってもアワセは入れずに巻き続け、確実にハリに掛かった手応えを感じてからサオをあおればよい。

ジギングは動かし方を工夫して

さまざまな魚がねらえる

ルアーの形はシンプルながら、釣り人の操作によってさまざまなアクションを演出でき、ねらえる魚の幅も広いのがジギングだ。具体的には、サバやカイワリなどの小型の青物、イナダ(ブリ)、ショゴ(カンパチ)、ソウダガツオなどの中~大型の青物、マダイ、根魚類などがねらえる。

基本的には、サオでジグをしゃくり上げるような操作を駆使し、しゃくる幅を大きく取るロングジャーク、小刻みに短く取るショートジャーク、さらに海底付近にいる根魚に的を絞ったしゃくり方などを、その時の状況によって試してみる。

【動画】

ロングジャーク、ショートジャーク、

根魚をねらう時の方法

ロングジャーク、ショートジャーク、

根魚をねらう時の方法

しゃくったあと、ジグが海中でひらひらと落ちる動きに魚が反応していることが多いので、そのようすを頭の中でイメージしながら操作するとよい。

ポイントの選定は

魚探をチェック!

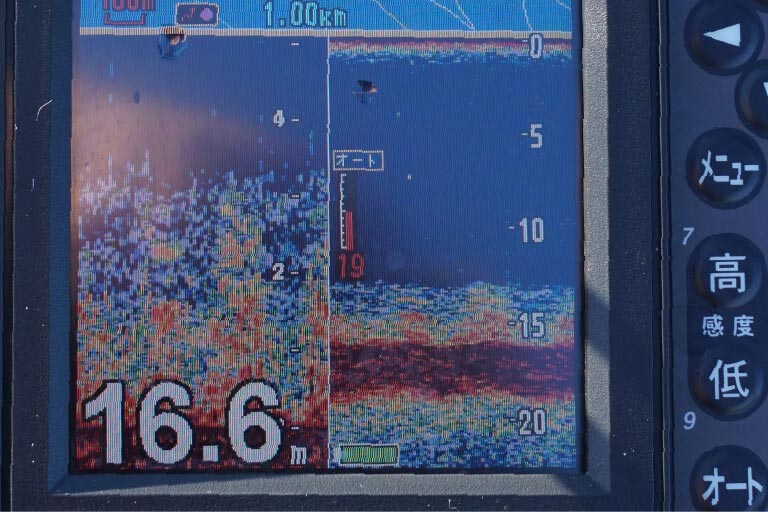

いずれの釣り方の場合も、ナブラなどの目で見てわかる魚の反応がなければ、魚探に映る魚影や海底の根などの変化を目安にサオをだす。ボートが流れた航跡もプロットされるので、アタリがあったら同じコースにボートを流し直すと、一度で釣れなくても2回目以降で釣れるチャンスが広がる。

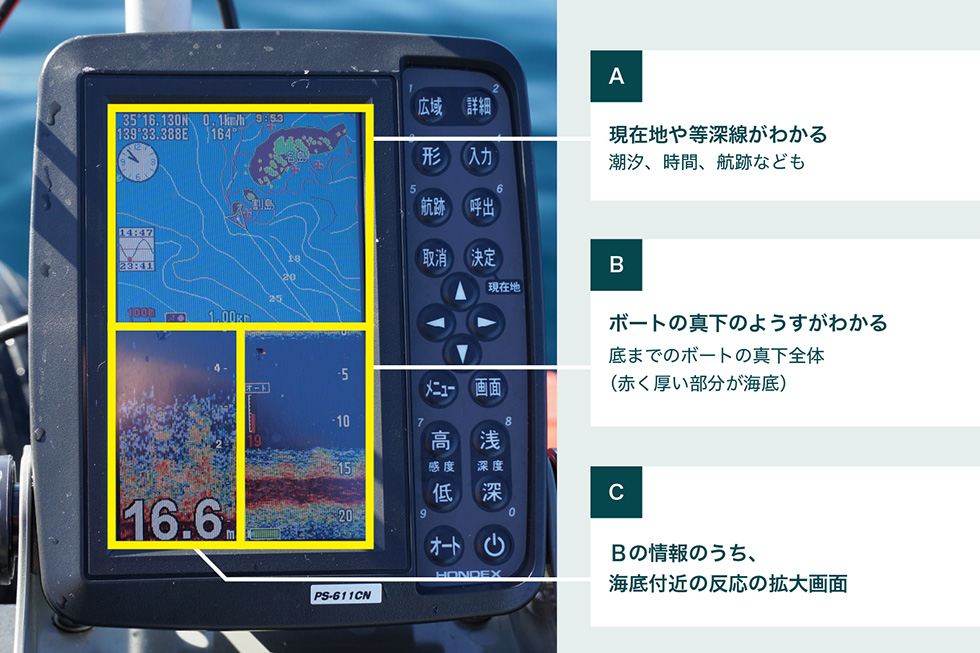

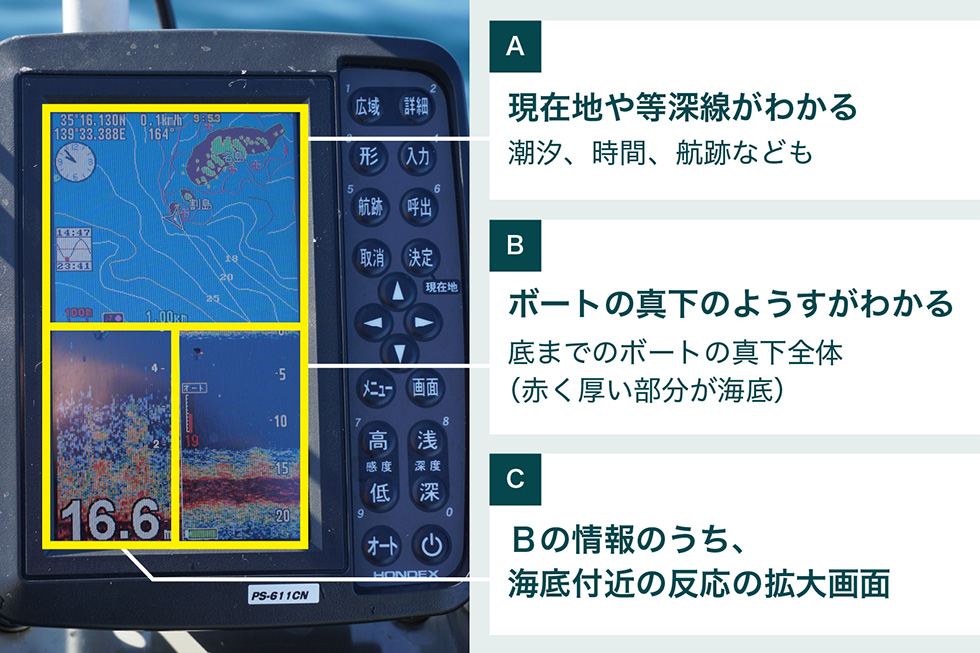

魚探画面の基本

(2馬力ボートでの使用例)

(2馬力ボートでの使用例)

「硬いものは赤」

「やわらかいものは青」で表示される

「やわらかいものは青」で表示される

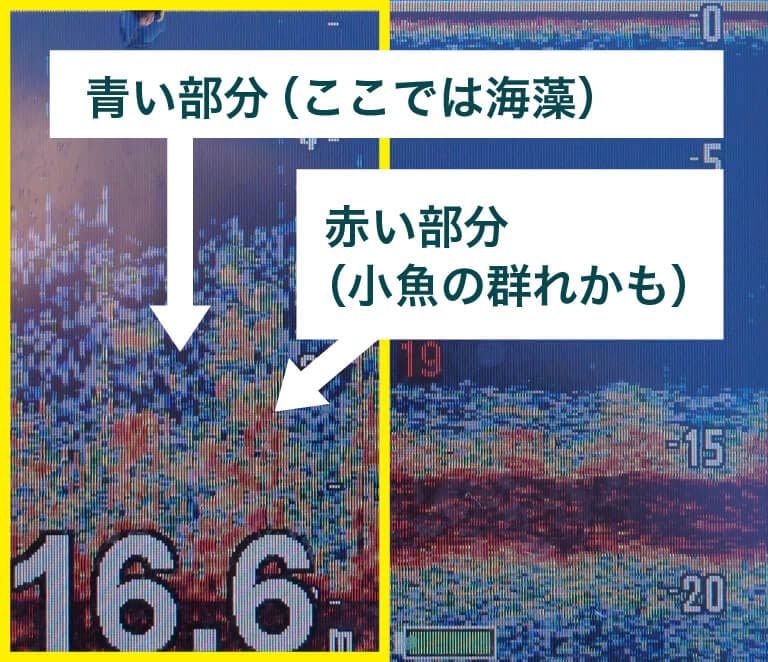

魚探は画面に映る反応で、すべての情報がわかるものではない。そのうえで、「硬いものは赤」「やわらかいものは青」といった基本的な情報から、実際にルアーや仕掛けを下ろして得られる情報と照らし合わせ、「小魚だった」「海藻だった」といった経験を重ねていくと、次から画面の情報をもとに、ある程度の推測ができるようになっていく。なお、ここで例示している魚探の画面は、他の釣り場(神奈川県葉山沖)で撮影したものだが、魚探の見方は場所によらず共通する。

各画面の役割

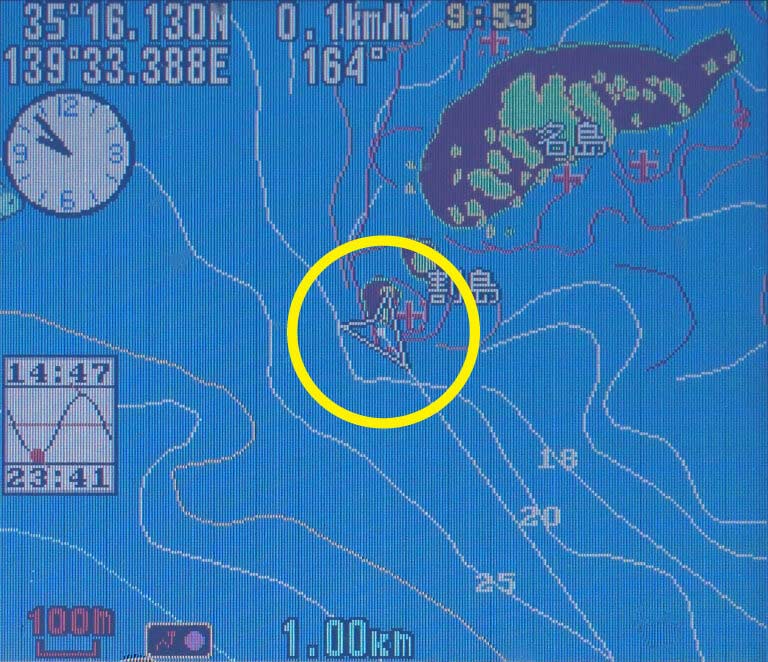

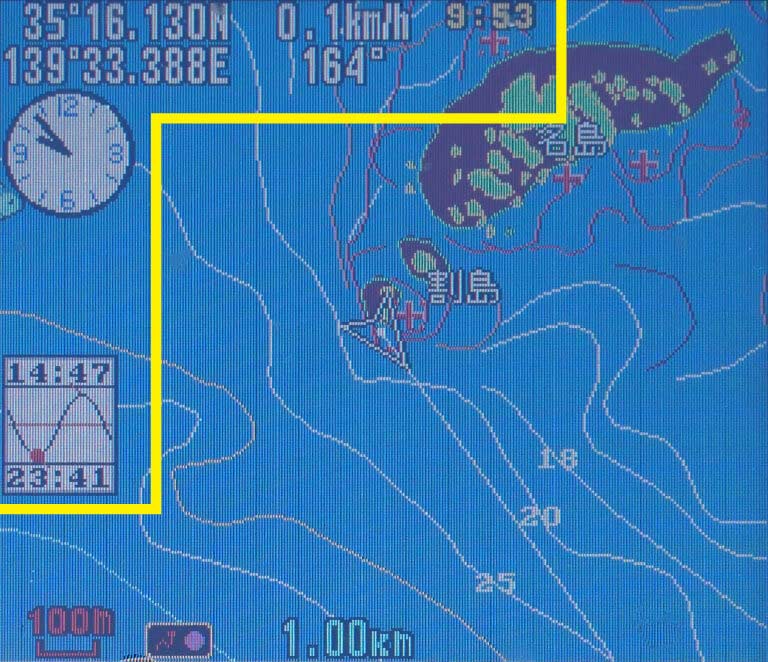

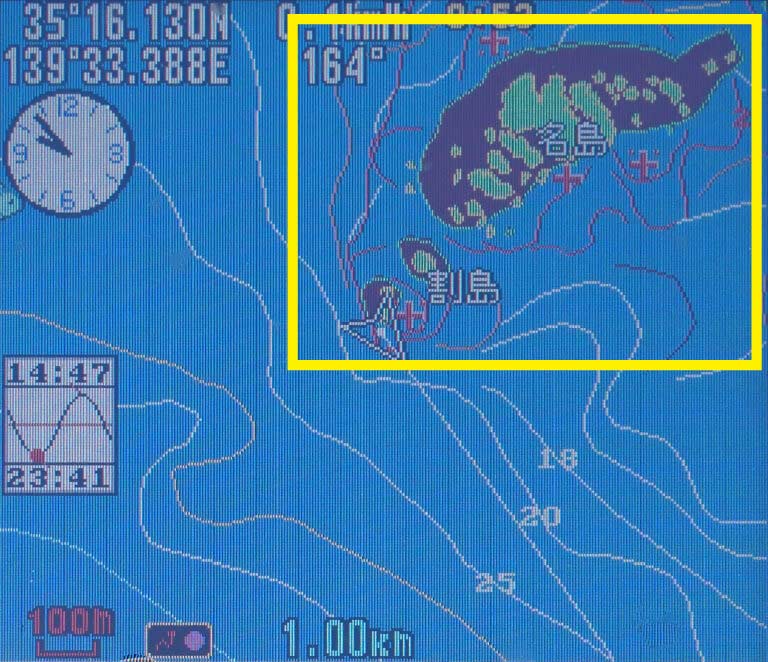

BとCは画面内の映像が常に右から左に動いており、画面の右側が新しい情報、画面の左側が古い情報(通過した場所の情報)になる

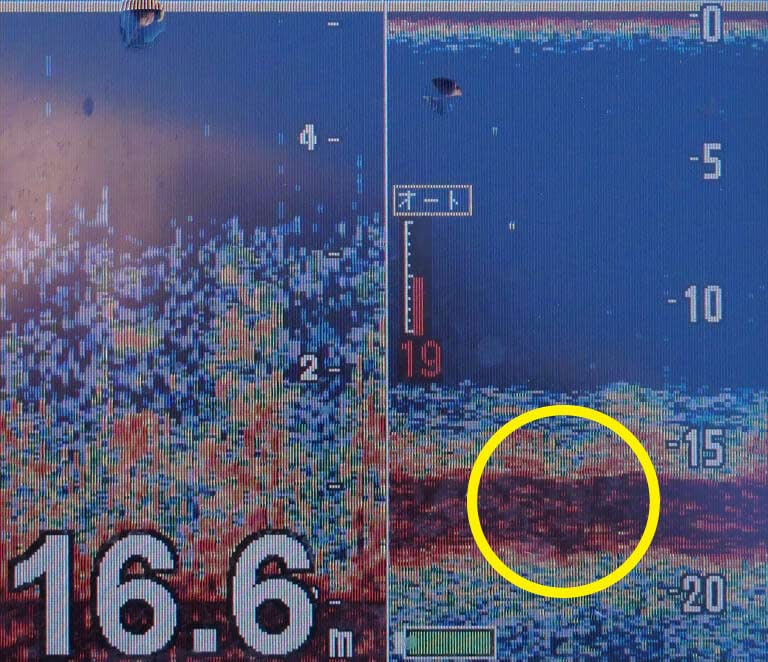

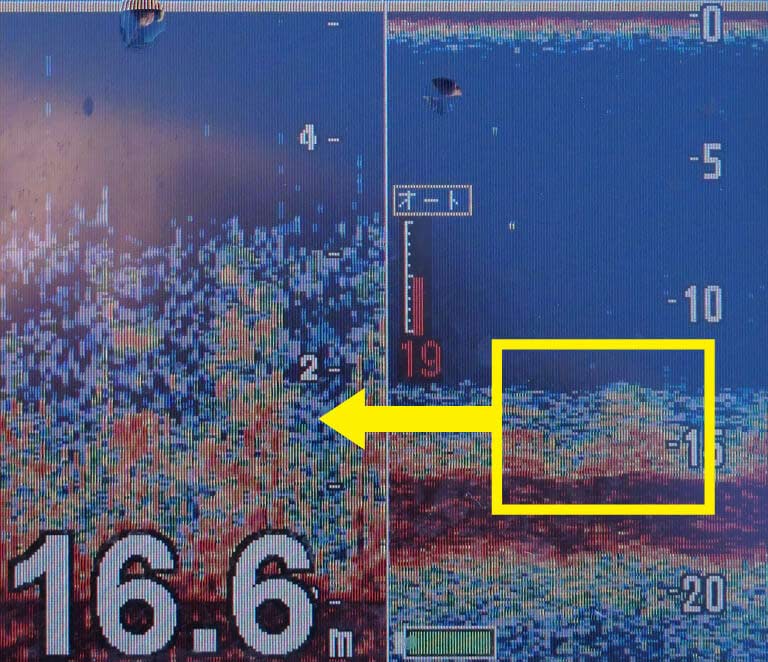

画面下部(BとC)から得られる情報

魚探では硬いものが赤く映る。通常、赤みを帯びて一定の幅がある部分が海底になり、たとえば根(岩礁)のような場所は、その色と厚みが濃くなる。逆に砂地底や泥底なら、色と厚みが薄くなる

右の画面の枠で囲んだ部分の拡大が左の画面。ボート釣りでは、底付近の情報が参考になることが多いため、そのように表示している

下の赤く平らな部分が海底。その上にまばらに伸びるている赤い反応が、ここでは小魚の群れの可能性がある。また青い部分はここでは海藻になっている

画面上部(A)から得られる情報

自船(ボート)の位置や進行方向が確認できる。規模の大きな根であれば地形図に載っていることもあり、それらを目当てにしてポイントを探すこともできる

ボートが流れている速度、現在時刻、現在の潮汐(干潮から満潮のどの時点にいるか)なども確認できる

自分の航跡(画面内の赤線や+印)をプロットすることができるので、アタリがあったら、それを参考に同じコースを流すとよい。また、シロギス釣りなどであれば、アタリが集中する水深(何m付近でよく釣れるなど)を確認して、その深さを釣ることもある

帰港と片付け

ルアー釣りに限ったことではないが、2馬力ボートで釣りを楽しむ場合は、時間に余裕を持って行動する。具体的には、海では午前中に風波が穏やかでも午後になるとしだいに風が出てくる傾向がある。そこで釣りは昼までを目安にし、早めに帰着して片付けを始めよう。そうすることで帰路の運転などにも余裕を持てる。

2馬力ボートの釣りは余裕をもって早めに帰着しよう

これまで3回にわたり、2馬力ボートを使った釣りの基本や魅力をお伝えしてきた。自分の判断で海に浮かび、魚と遊ぶことができる2馬力ボートは、まさに「自由な釣り」へのパスポート。ぜひ多くの人に楽しんでみてほしい。

今回使用した船外機

BF2

2馬力クラスで、

唯一の空冷エンジン搭載。

Honda船外機の

ベストセラー

4ストローク2馬力船外機において、クラストップレベルの軽量・コンパクトさや空冷エンジンによる扱いやすさ、メンテナンスのしやすさといった特長を持つBF2。丸みを帯びた親しみやすいデザインで、燃料タンクの容量もクラス最大の1.1Lあり、余裕のある快適なクルージングを可能にしている。

※このコンテンツは、2023年11月の情報をもとに作成しております。最新の情報とは異なる場合がございますのでご了承ください。