|

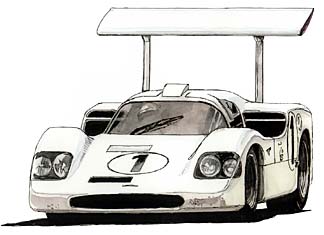

プラモデルもよく出ていたシャパラル2F。

|

|

|

| シャパラル。このレーシングカーの名前を、幼き…あるいは若き頃耳にした方は多いのではないだろうか。 眩いばかりの白に輝く、オーソドックスなウェッジシェイプのボディを纏ったアメリカンレーサー。 もちろんその最大の特徴は、リアにそびえる巨大なウイングである。かつてこのマシンを雑誌などで見たときは知らなかったが、この1967年のシャパラル2Fは本格ウイングを搭載した初めてのクルマだったのである。 ウイング自体は、1928年のオペルのロケットエンジン搭載車や、1939年のメルセデス・ベンツT80という速度記録挑戦用のマシンにあったが、いずれも世に出ておらず注目されなかった。 それを、米国テキサスの石油長者ジム・ホールがカンナムマシンのシャパラルに採用したのである。このウイングは、リアサスペンションに取り付けられた2本のストラットに支えられ、地上1372mmの高さにあった。ドライバーの操作による可動式で特に制動・コーナリング時に迎え角を増してダウンフォースを増大させることができたのだ。 さらに、オートマチックトランスミッションを採用するなどかなり革新的なマシンだったのである。 |

このシャパラルの影響を受けて、F1では68年のベルギーGPでフェラーリがさっそくウイングをつけて登場。これを見たジャック・ブラバムはすぐさま即席のウイングを取り付けたという。 さて、シャパラルにはもうひとつ誰もがなし得なかった革新的なアイディアがあった。 ラジエターを左右に分割し、後輪前方に配置したことである。それは、前面から採り込んだ空気をフロントカウル上面に抜くことによってダウンフォースを得、リアとバランスをとるためにそれまでフロントにあったラジエターが邪魔だったからだ。 ラジエターはクルマの前方にあるものという欧州の名デザイナーでさえ破ることのできなかった既成概念を、あっさりと米国の石油長者が破ったのである。 スポーツカーもF1も、それまではラジエターを前方に置いていたため、必ずぽっかりと口を開けたような表情をしていた。 F1が今のようなサイドラジエターを採用したのは、1970年のロータス72が最初である。サイドラジエター化により、水をたたえる重量物がエンジンの近くに置かれ、冷却水ホースが短くて済むなど軽量化と重量物の集中配置が進み、ミッドシップの特性がさらに活かされることにもなったのである。 |

| |

|

|NSX Pressの目次へ|NSX Press Vol.24の目次へ| NSX Press vol.24 1999年10月発行 |