|

|

|

|

|

|

|

| ポールポジションこそ逸したものの、レース内容は実に安定したものだった。ロッシが15周目にトップに、宇川が17周目に2番手に浮上。以後ライバルとの差は開くばかりだった |

|

|

|

|

|

2002年6月16日、カタルニアサーキット。ロッシと宇川の揺るぎないフォーメーションで今季6度目のウィニングチェッカーを受けたHonda

RC211Vは、その瞬間ひとつの「自己新記録」をマークした。それは、500cc/MotoGPクラスにおけるワークスマシンのデビューシーズンでの優勝回数の更新だった。

過去に、RC181(1966年〜)、NR500(1979年〜)、NS500(1982年〜)、NSR500(1984年〜)と、4機種のワークスマシンをグランプリの最高峰クラスに送り込んできたHondaは、NRを除く3機種でデビューシーズンに早くも優勝を経験している。

|

|

|

|

|

|

|

RC181(66年) |

: |

5勝/9戦(1戦目で初優勝) |

| |

NR500(79年) |

: |

0勝/12戦 |

| |

NS500(82年) |

: |

3勝/12戦(7戦目で初優勝) |

| |

NSR500(84年) |

: |

3勝/12戦(2戦目で初優勝) |

|

|

|

|

これまで、多くの成功と輝かしい記録を手中にしてきたHondaにとっても、最高峰クラスにおける新機種のデビューシーズンは、決してたやすいものではなかったのが事実だ。しかしRC211Vは、往年の名機RC181の記録を見事に更新し、まさに圧倒的な強さでさらなる飛躍を続けようとしている。

「現状、すべてが良い方向に転がっている。そして、その成功の起点となっているのは、やはり''V型5気筒''という、RC211Vのエンジンです」

プロジェクトリーダーは毅然とした表情で、開幕以来6連勝を記録し、デビューシーズンの優勝回数を更新し続けるRC211Vを語り始めた。

|

|

|

| 1966、67年の2年間、500ccクラスに参戦。1年目に5勝、2年で合計15戦のレースに出場し10勝をマーク。66年には500ccクラス初のメーカータイトル獲得を果たしている |

|

|

|

|

|

|

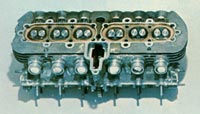

| もちろんどのメーカーもエンジンを最重要視していることに違いはないが、その中でも「世界一の!」と言い切れるだけの思い入れと、そして確固たる実績が、Hondaにはある |

|

|

|

|

|

「我々はやっぱり''本田発動機''なんです。エンジンが好きでしょうがない。最高のエンジンを作りたくてしょうがない。とにかく世界一のエンジン屋にならないと気が済まない。これはもう、Hondaの技術者の性分みたいなものです」

自らを「世界一負けず嫌いな集団」と称してはばからないHonda。そんな彼らが目指した理想のエンジンとは…。

「昔なら、最高出力/最高回転数が、エンジンの実力そのものと言われたものです。でも、今は違う。端的に言えば''ライダーが思い通りにマシンを走らせるためのエンジン''…これが達成出来なければいけない」

|

|

|

|

一般的に「そのエンジンは何回転までまわるのか?、そして何馬力出ているのか?」といった部分が、イコール高性能エンジンの目安として語られる場合が多かったのも事実だ。特に、60年代のスーパーマルチエンジンでグランプリの歴史に大きな足跡を残したHondaは、高回転・高出力エンジンの代名詞として語られる存在だ。

確かに当時のHondaは、気筒数を増やしてなるべく単室の排気量を小さくし、超ショートストローク化を達成することで、ピストンスピードの限界という問題をクリアする手法をとり、超高回転高出力エンジンを実現していた。とにかく''回すこと''で最高出力をかせぎだすことが、至上の要求だった。そのために超ピーキーになり、使えるパワーバンドが極端に狭くなった出力特性は、多段化したミッションで補った。

「今から考えれば、とても乗りにくいマシンだったと思います。ピーキーでパワーバンドが狭くて、ライダーにギリギリの緊張を要求し、ほんのちょっとしたミスも許さない、そんなエンジンです。でも、これではライバルと戦う前に自分のマシンと戦わなくてはならない。いま私たちが考えるのは''いかにライダーが楽にレースに集中できるか''…そのためのエンジンなんです」

高回転/高出力は、もはや太古の視点ともいうべき存在となっているのだ。もちろん、他に劣らない最高速や加速性能を達成した上で、さらに''ライダーが仕事をしたい時に有効に使えるパワー''を発揮しなければ、最先端のレースを戦うことは出来ない。

|

|

|

| Hondaスーパーマルチエンジンの象徴でもあるRC166(250ccクラス)の6気筒エンジン。60ps以上を18,000回転で実現。50cc2気筒のRC116では21,500回転にまで到達していた |

|

|

|

「足周りや駆動系の制御技術が高度に発達した4輪のF1では、コース全周にわたってエンジン全開でパワーを絞り出すということも可能なわけです。だから、20000回転近いところまで回す超高回転/超高出力エンジンになってくる。

でもバイクのレースは、比べモノにならないくらい人間の操っている部分が大きい。自動制御で走っている乗り物ではないわけですから、すべて人間がコントロールしなければ、また出来るモノでなければ、速く走ることは出来ない」

乗り手に優しいレーシングマシン…などと表現すると、ともすれば腑抜けな乗り物に聞こえてしまう危惧があるが、コースの各所でライダーがシビアに要求するパワーを過不足無く発揮出来る能力…これを「優しさ」と表現するなら、まさにMotoGPのマシンに求められる究極の性能は、この「優しさ」であることに間違いない。

「V型5気筒というエンジンは、理想的な出力特性、充分な最高出力、低振動、コンパクトネス、マスの集中、すべての点で、現在考えられる最高のコンポーネントとしてRC211Vを成り立たせる中心的存在にある。''V型5気筒を採用した時点で、我々は勝っていた''…大袈裟に言えば、そういうことになるかもしれない」

ボアxストロークや最高出力/回転数などの具体的な数値を述べることは難しいが、過去の遺物でもある超ショートストローク、超高回転エンジンでないことだけは、確かだ。

「最高出力ですか?。あれだけ小さく空力的には不利なカウルで、毎回もっとも速い最高速データを叩き出すに充分な最高出力…と申しておきましょう。回転数は、皆さんが考えられているモノより、かなり低いかもしれませんね」

|

|

|

| 乗り手の四肢すべてと自重を操り、その挙動をコントロールするモーターサイクルは、もっとも人間に近い存在でありながら、F1と肩を並べる300km/hの世界を疾走している |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

第6戦カタルニアGPのレース展開は、まさにRC211Vの特性を如実に表現することとなった。ポールポジションのビアッジから0秒427遅れて予選4番手となったロッシは、まったく焦りや動揺を感じていなかった。それは、決勝になればその差は問題なく解消出来ると信じられる「安心感」が、RC211Vにはあったからだ。

| |

|

| 毎レース、レース終盤に入ってライバルを突き放し、ジワジワとその差を広げる展開は、すでにRC211V勢お手の物になっている。「思い通りに走れる」ことの証がそこにはある |

|

|

|

|

|

事実、決勝レースでは、中盤過ぎまで先行するヤマハ勢の走りを見守り、頃合いを見計らってこれを抜き去ると、ライバルに決して追撃を許さない突き離し方でリードを拡げる。そんなロッシについていけるのは、やはりRC211Vを駆る宇川だけだった。

レバー位置やシートなど、わずか数ミリのポジションの違和感をも敏感に感じ取る冷徹さを持つライダーはまた、喰うか喰われるかの死闘を演じる獣の本能を発揮する存在でもある。そんな彼らのどう猛さに応える能力…それが、マシンの「優しさ」にあるというのもまた、究極のクラスを戦うレーシングマシンの、奥の深さを感じさせる部分かもしれない。

|

|