【分析手法紹介】生活道路の速度対策。「走行データ」で見えたこと

安全を“データ”で語る時代へ

交通事故のない社会は、誰もが願う未来です。Hondaではその実現に向け、「2050年にHondaの二輪・四輪が関与する交通事故死者ゼロ」を掲げ、安全に対する取り組みを進めています。

これまでHonda Drive Data Service(以下、HDDS)では、車両から得られるデータを活用し、急ブレーキ多発地点や通行実績などを通じて、道路上の“見えない危険”を可視化してきました。

中でも近年注力しているのが、地域住民の生活に密着した「生活道路」に関する分析。今回は、その一例として「ゾーン30プラス」における物理デバイス設置の効果検証をご紹介します。

なぜ、いま生活道路か

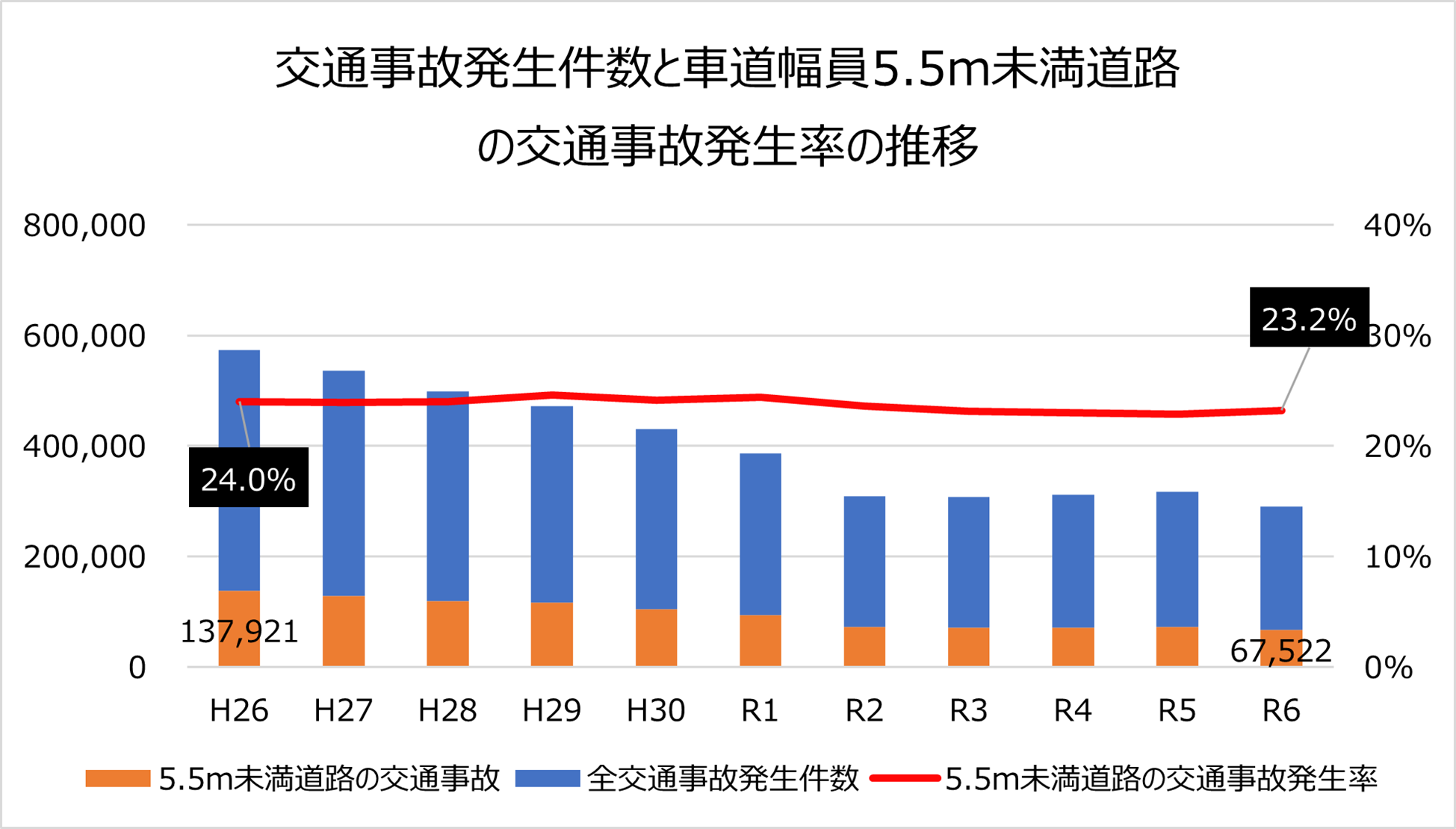

警察庁統計では、交通事故件数全体は減少傾向にありますが、幅員5.5m未満の生活道路では事故件数の下げ止まりが指摘されています。

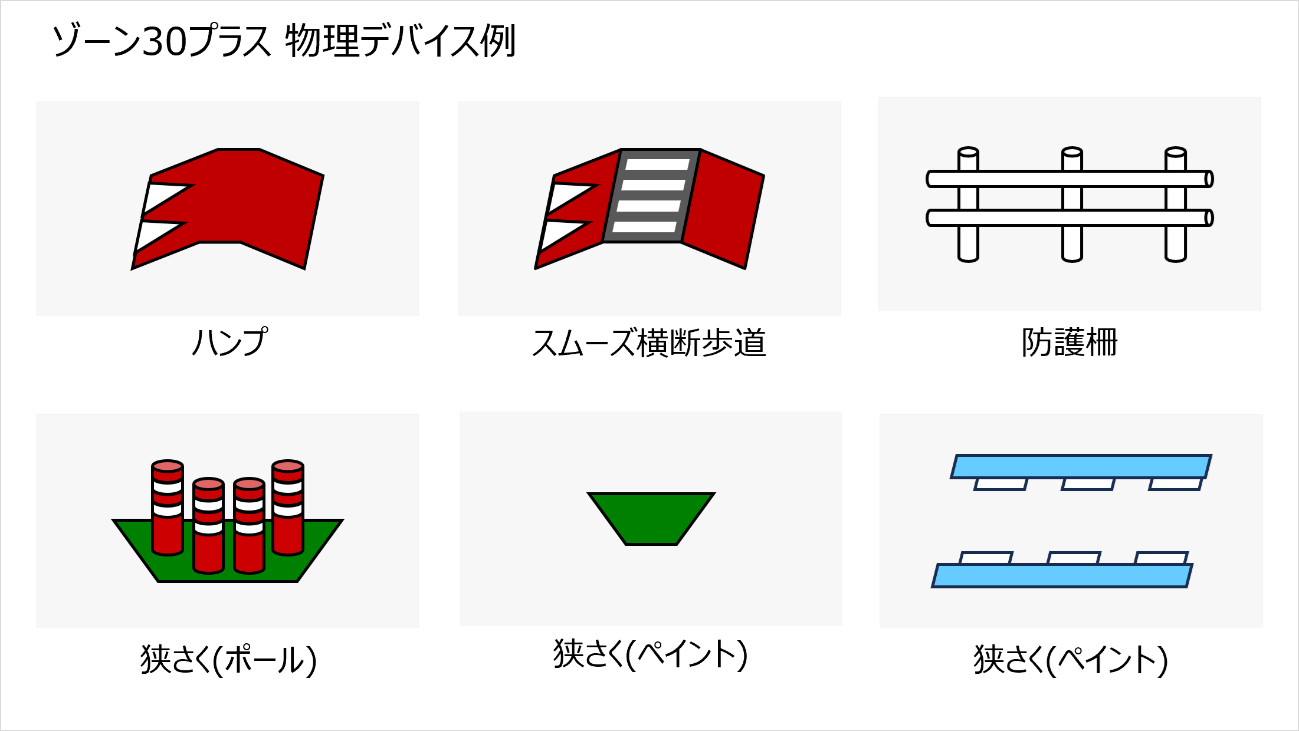

この状況を受け、各自治体は「ゾーン30」の区域規制や、ハンプ・狭さくなど物理デバイスを組み合わせる「ゾーン30プラス」を進めています。

分析手法:デバイス前後の速度変化を追う

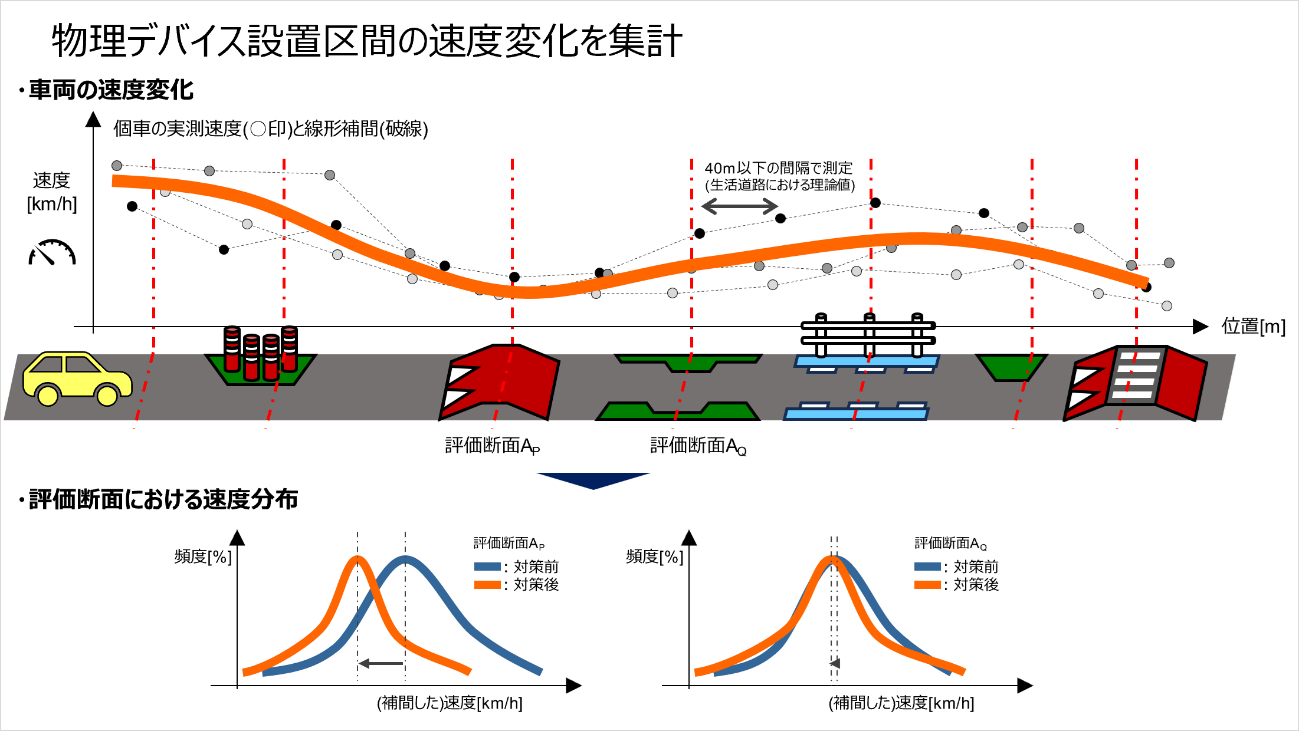

従来、効果検証には定置式速度測定器やETC2.0データなどを用いて、30km/h超過率や区間平均速度で評価されてきましたが、任意の期間やデバイス単位の効果の切り分けが課題でした。

そこでHDDSでは、Honda車の走行IDごとの緻密な速度データを用い、対象区間を通過した各車両について物理デバイス近傍でどの程度の速度変化が生じていたのかを分析しました。

本手法を用い、物理デバイスが設置されている地域Aと地域Bの分析を実施しました。

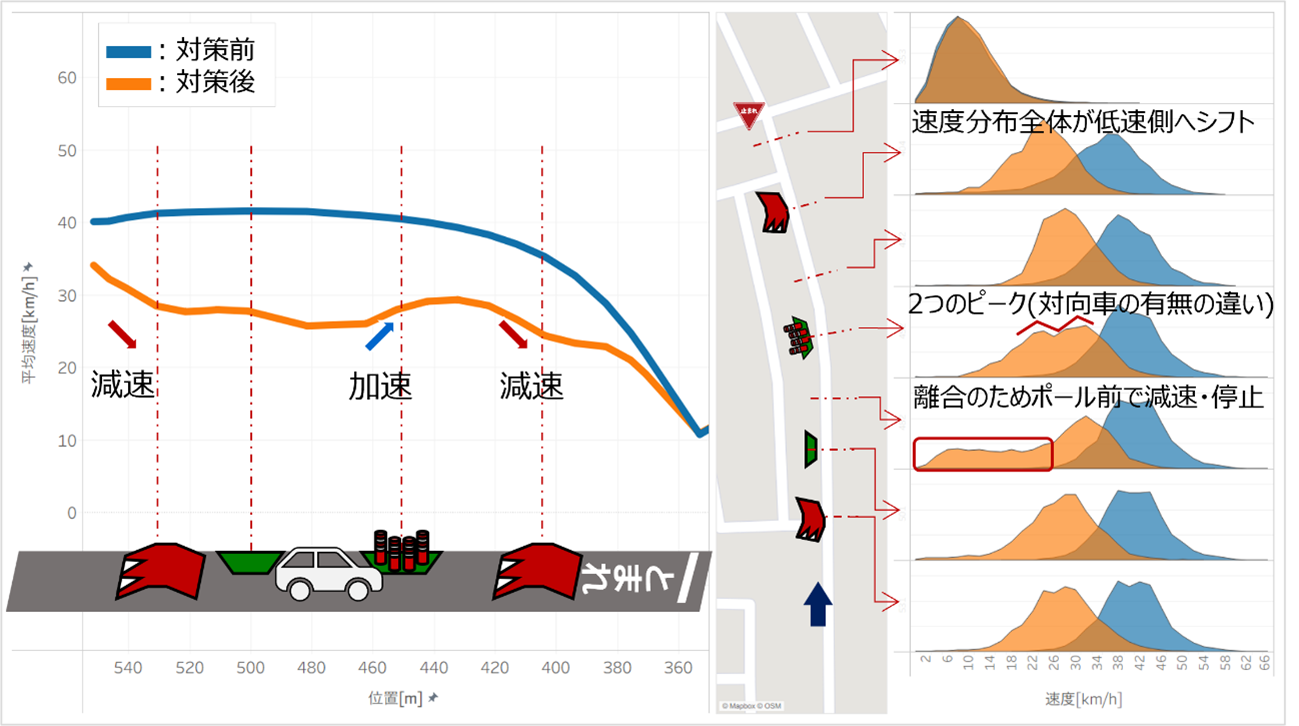

地域Aの事例:設置区間にて平均速度が10km/h低下

地域Aにおいては、生活道路上にハンプ(路面を盛り上げた構造物)を複数箇所に設置した結果、平均速度は約40→30km/hに低下。40km/h超帯の頻度が縮小し、分布全体が低速側へシフトしました。

狭さくは単体での影響は限定的でしたが、対向車との離合(すれ違い)によると思われる低速走行を確かめられました。

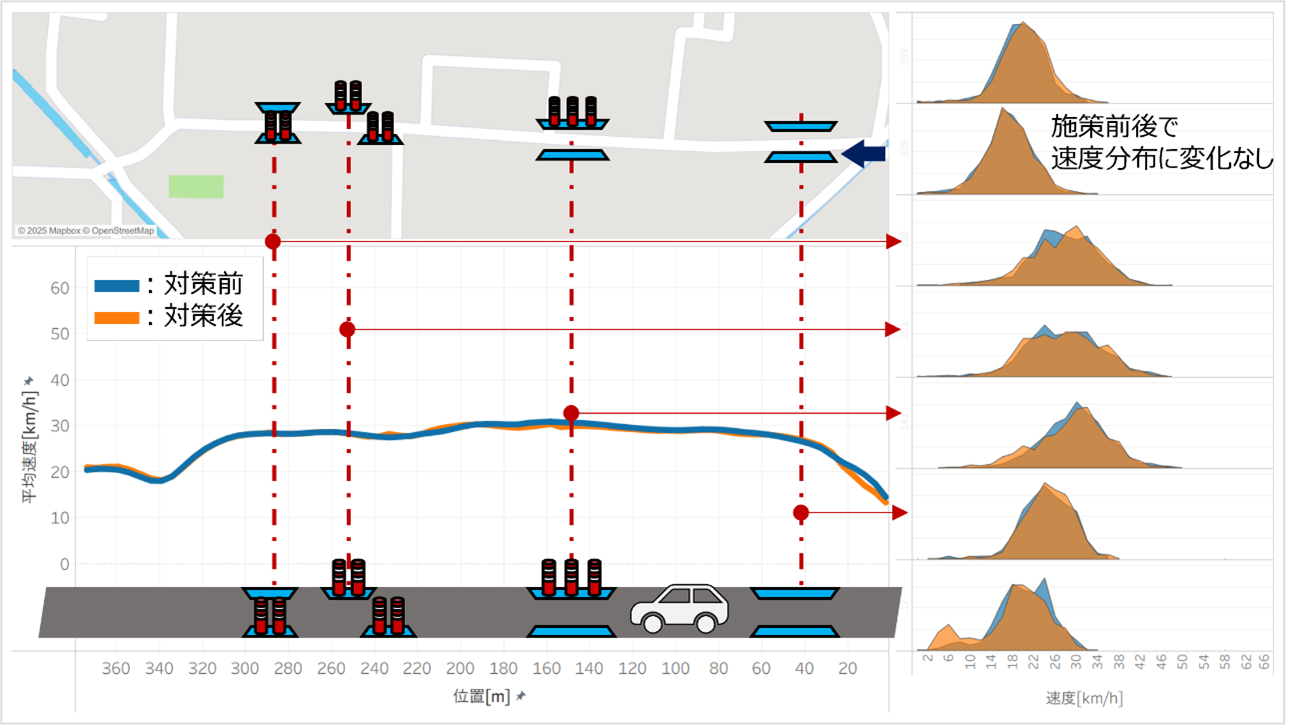

地域Bの事例:設置後も速度変化は限定的

一方、地域Bにおいては、地域Aほどの物理デバイス設置後の速度変化は見受けられませんでした。これは設置前からすでに速度が30km/h前後であったため、構造的にこれ以上は速度を下げにくかったことが要因として考えられます。

HDDSだからできる、地域最適化へのアプローチ

今回は速度観点での分析をご紹介しましたが、以下のようなアプローチも可能です。

- 対象区間への流入・流出経路の分析

- 居住車両と通過車両の比較分析

- その他、緻密で正確なコネクテッド車両データならではの分析

これらは「安全対策箇所の優先順位付け」や「合意形成の材料」、「施策実施後の効果検証」などに活用が可能です。

2026年の制度動向を見据えて

2026年9月から生活道路の法定30km/hが予定される中、どこにどんな対策を?といった判断が一層重要になります。 HDDSでは、行政・建設コンサルタント・警察など、交通安全に関わる皆様に向けて、今回ご紹介したようなデータでご支援しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。