自動車から送信されるプローブデータとは|概要や収集・活用方法を解説

近年製造された自動車のうち、ユーザーから許諾を得たものは、「プローブデータ」をデータセンターに送信しています。プローブデータは身近で便利なものです。わたしたちが自動車のトラブルに遭遇したときにサポートを受け、スムーズに対応するために役立つだけでなく、都市計画や渋滞対策、交通安全、防災減災、路面管理などにも活用されています。

この記事では、以上のことを詳しく知りたい人やドライバーに向けて、「プローブデータ」の概要と収集・活用方法についてポイントを整理して解説します。これを読むと、プローブデータの収集・活用のおもなメリットがわかります。

位置とリンクするデータ

まずは「プローブデータとは、どのようなデータか?」という基本に迫ってみましょう。

そもそもプローブデータとは?

まず結論から述べます。「プローブデータ」は、自動車の位置情報と車両情報を組み合わせたデータです。つまり、どこにいる自動車がどのような状態にあるかを示すものです。また、ビッグデータの一種でもありますが、これについては後述します。

ここで、「プローブ」という聞き慣れない言葉に引っかかる人もいるでしょう。冒頭で述べた通り、これは専門用語なので、それは当然のことです。

「プローブ」は、英語のprobeを語源とする言葉で、おもに次の2つの意味があります。

- 医療現場で使う鋭く尖った検査用具

- 検査・測定をする道具

1.は「医療現場で使う鋭く尖った検査用具」、もしくは「検査・測定をする道具」を指します。前者の代表例には、歯科医や歯科技工士が使う針のような道具(探針・たんしん)があります。後者の2.は、自然科学のさまざまな分野で使われるものです。「プローブデータ」の「プローブ」も後者を意味します。

一方「データ」は、「コンピューターなどが処理する情報」を意味します。これはデジタル化が進んだ現代では使う機会が多いので、ご存じの人が多いでしょう。

つまり、プローブデータは、「どの位置にいる自動車が、どのような状態にあるか」を示すデータです。位置情報と車両情報がリンクしているので、自動車でトラブルが起これば、その場所と状態を特定することができます。

また、プローブデータは、道路状況の把握にも活用できます。自動車が走り、まるで「探針」のように道路をなぞれば、道路ネットワーク全体の状況や状態を示すデータを得ることができます。たとえば渋滞は走行速度、路面の状態は自動車に取り付けた加速度センサーで検知できます。

次に、プローブデータに含まれる位置情報と車両情報がどのようなものかを解説します。

位置情報は、車両の位置を示す情報です。地球上の位置は、緯度と経度で示します。たとえば、日本は北半球の東側に位置するため、国内の場所は「北緯◯度◯分◯秒・東経◯度◯分◯秒(◯の部分に数字が入る)」などというように、2つの数値で示すことができます。

多くの人が持っているスマートフォンは、人工衛星を使った全地球測位システム(Global Positioning System:GPS)を活用して位置情報を取得します。地図アプリで自分の位置がわかるのは、位置情報と地図情報がリンクして画面に表示されるからです。

一方、自動車も、基本的にGPSを活用して位置情報を取得します。ただし、トンネルなどの電波が届かない場所では、カーナビが車輪の回転速度などと道路地図を照合し、位置情報を推定します。

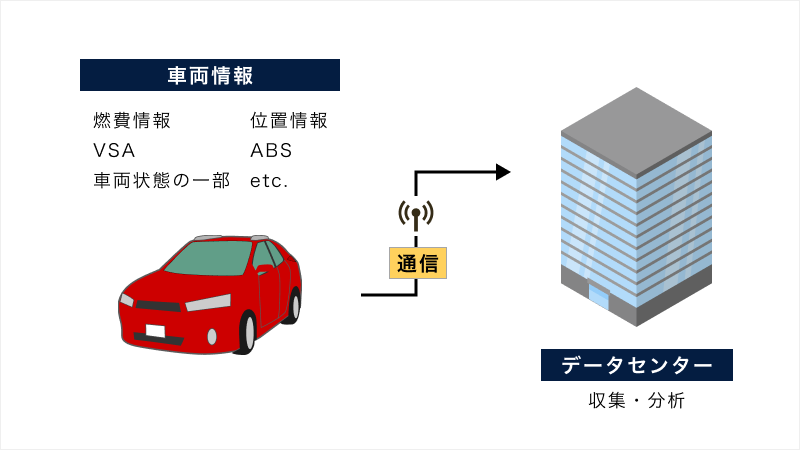

車両情報は、その名の通り自動車で検知された情報です。具体的にいうと、車両に搭載したセンサーが取得した走行速度やブレーキ動作状況、振動、外気温などが含まれます。

こうした位置情報と車両情報を組み合わせたのが、プローブデータです。

自動車で生成されるデータ

プローブデータは、ユーザーから許諾を得た自動車で生成され、無線通信でデータセンターに送信されます。つまり、自動車が道路を走りながら、位置情報と車両情報を組み合わせたプローブデータを自動的に生成し、それをデータセンターに送っているのです。

このため、データセンターでは、多数の乗用車からプローブデータを収集し、蓄積しています。その容量は膨大です。

冒頭で、プローブデータはビッグデータの一種と述べた理由はこの点にあります。ビッグデータとは、容量が膨大なデータのことで、従来のデータ処理方法では扱うことが困難でした。ただし、近年はAIや機械学習などの発展によって処理が容易になりました。このため、その一種であるプローブデータも、近年になって分析しやすくなりました。

プローブデータの主目的と二次活用

次にプローブデータを収集する主目的と、二次活用について解説します。

主目的はドライバーのサポート

自動車メーカーがプローブデータを収集する主目的は、ドライバーのサポートです。つまり、ドライバーが乗った自動車がいつどこにいても、そのトラブルに早急に対応するため、自動車の位置や状態の情報を収集しているのです。簡単にいうと、ドライバーに対する顧客サービスを実現することがおもな狙いです。

プローブデータを生成する自動車は、サポートセンターからスムーズなトラブル対応を受けられます。たとえば、自動車でトラブルが発生し、ドライバーが車内の緊急通報ボタンを押すと、その情報がサポートセンターに伝わります。このため、オペレーターが自動車の位置と状態を把握しながら、ドライバーをサポートできます。ドライバーがサポートセンターに電話したときも同様です。

つまり、ドライバーとオペレーターが同じプローブデータを共有できるので、よりスムーズなトラブル対応ができるのです。その意味では、ロードサービスをさらに進化させたものといえます。実際に、ロードサービスを提供する企業と自動車メーカーが情報を共有できるようにした例もあります(※1)。

(※1)参考:「Honda JAFロードサービス|Honda Total Care」|Honda二次活用で官公庁・自治体や企業をサポート

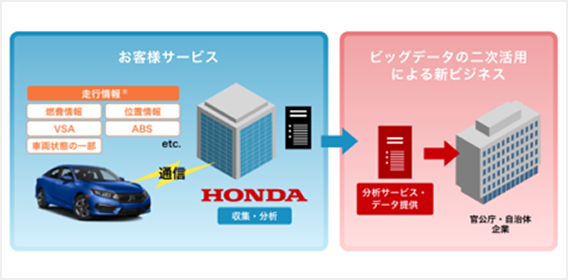

近年は、プローブデータから二次的な価値を創出できるようになりました。データセンターで蓄積したプローブデータをAIや機械学習などの技術で分析し、有用な情報を引き出すことが可能になったからです。

この有用な情報は、道路の管理や、交通政策などに使われます。つまり、自動車が検知した道路の状態や、道路における自動車の流れ、急ブレーキが使われた場所などの情報から改良点を把握し、早期に対応できるようにしているのです。その点においては、安全かつスムーズな自動車交通を実現するために、プローブデータを二次活用しているといえます。

解説した試みを行う自動車メーカーの一例にHondaがあります。同社は、世界で最初にプローブデータを活用したカーナビシステムを開発した企業(※2)でもあります。2003年にプローブデータを駆使した世界初の新双方向情報ネットワークサービスを実用化したのが、その始まりです。

また、同社は、軽自動車を含む乗用車を幅広くカバーしており、2010年ごろから通信料無料の通信デバイスを搭載(※3)しています。同社が収集するプローブデータの距離(データ収集距離)は、1日5,000万kmを突破(※4)しています。

現在の同社は、収集・蓄積したプローブデータを分析し、得られた有用な情報を提供するビジネスを展開しています。具体的にいうと、道路や自動車交通を管理する官公庁や自治体、そして交通情報を分析する企業からの要請を受け、データを提供しているのです。このデータは、都市計画や渋滞対策、交通安全、防災減災、路面管理、オルタナティブデータ(駐車情報の活用など)と、幅広い用途で活用されています。

- (※2)参考:「ホンダは安全な社会づくりにオープンデータを使う」智場#119特集号 オープンデータ

- (※3)「Hondaは軽自動車も含む乗用車を広くカバー。車種や車格を問わない通信費も無料の通信デバイスの全車適用(=リンクアップフリー)を2010年ごろから始めたため、歴史も長く蓄積された

- (※4)参考:「サービス概要 | Honda Drive Data Service」|Honda

まとめ

プローブデータの概要と収集・活用方法を概説しました。もちろん、この記事で紹介したのはあくまでも概要で、個々の技術の詳細は割愛しました。

プローブデータについてさらに深く知りたい人は、「Honda Drive Data Service」のWebサイトを訪れてみてください。ここでは、プローブデータの活用事例など、多くの情報が掲載されています。また、Honda Drive Data Serviceが気になる方は直接お問い合わせいただけます。

このコラムの執筆者

- 川辺 謙一

-

東北大学工学部卒。東北大学大学院工学研究科博士前期課程(修士)修了。

メーカー入社後は、工場や研究所で技術者として研究開発に従事し、2004年に独立。茨城県南部在住。

技術者だった経験と、文章や絵で表現する能力を活かし、身近な交通に使われている技術を一般向けに翻訳・紹介する活動を20年以上続けている。

執筆者Webサイト