自動車が位置情報データをもとに現在地を特定する方法|GPSとの違いや歴史を踏まえ解説

近年は、多くの自動車でカーナビゲーションシステム(以下、カーナビ)が標準装備されています。カーナビは、自動車の位置情報データを取得し、地図情報と照合して、地図上の現在地を示し、目的地までの経路も案内します。

この記事では、おもにドライバーに向けて、カーナビが位置情報データを取得する方法を解説します。また、その基本となるGlobal Positioning System(GPS)の測位原理だけでなく、その実現に至るまでの歴史も解説します。

この記事を読むと、GPSの電波が届かないトンネルの内部でも、カーナビが位置情報データを取得できる理由や、スマートフォンより高い精度で位置情報データを取得できる理由がわかります。

地球上の位置をどのようにして示すか

まずは、地球上における現在地を数値で示す方法を解説します。

位置情報の基本

地球上の位置情報は、「緯度」と「経度」という2つの数値で示すことができます。たとえば日本国内の場合は、全ての位置を「北緯◯度◯分◯秒・東経◯度◯分◯秒(◯に数値が入る)」と表記することができます。北緯は北半球の「緯度」、東経は本初子午線(経度0度)の東側の「経度」を示しています。

カーナビは、これら2つの数値を位置情報データとして取得し、地図情報データと照合して、画面に現在地を表示します。また、入力された目的地までの経路を表示し、ドライバーの運転サポートが可能です。カーナビが位置情報データを取得する方法は記事後半で解説します。

緯度と経度

次に、緯度と経度について詳しく解説します。また、地球上の位置情報を2つの数値で示すことができる理由を解説します。

地球儀には、地図表現上の多数の線が描かれています(実際の地面に線は存在しません)。その主たるものは、「赤道」と「緯線」、そして「経線」です。赤道は、北極と南極のほぼ中間を通る線で、地球儀ではたいてい赤い線で描かれています。緯線は赤道に平行になっている線、経線は北極と南極を結ぶ線です。

緯度は、赤道が0度で、北側を北緯、南側を南緯と呼びます。北極は北緯90度、南極は南緯90度です。

経度は、イギリスの首都・ロンドンにあるグリニッジ天文台付近を通る子午線を0度とし、東側を東経、西側を西経と呼びます。なお、経度が0度の子午線を「本初子午線」と呼びます。

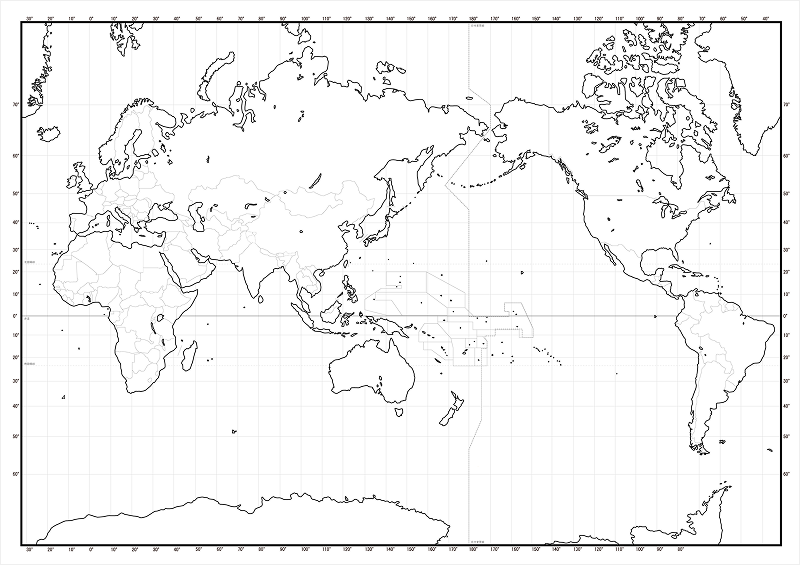

緯度と経度の関係は、メルカトル図法の世界地図を見るとよくわかります。メルカトル図法は、ほぼ球状の地球を平面で示す図法のひとつです。

メルカトル図法の世界地図は、「位置がわかりやすい」という特長があります。緯線である横線と、経線である縦線が垂直に交わっており、それぞれが碁盤の目のように等間隔で描かれているからです。つまり、方眼紙の枠線のように緯線と経線が描かれているので、特定の位置が「座標」として把握しやすくなっています。

なお、メルカトル図法の世界地図は、面積が不正確であることが弱点です。北極に近いグリーンランドや、南極点を含む南極大陸が極端に大きく描かれているのは、緯度が高い場所の面積が大きくなるからです。

ただし、先述したように「位置がわかりやすい」という特長があるため、航海に使う海図として長らく使われてきました。

航海と位置測定の歴史

緯度と経度の概念は、航海の歴史とともに生まれました。船で航海を行うには、周囲に目印がない海で、目的地に向かって進行方向を定め、進まなければなりません。そのため、緯度と経度で現在地を知る方法が考えられたのです。

GPSがなかった時代は、現在地を把握することが今よりもはるかに困難でした。羅針盤で「南北の方向」、天体の位置で「緯度」がわかっても、正確な「経度」を測定できなかったのです。

しかし、マリンクロノメーターで正確な経度を求められるようになると、現在地を知ることができるようになりました(※1)。マリンクロノメーターは、高精度な時計で、本初子午線との時差から経度を求めるのに使われました。

1884年にアメリカで開催された国際子午線会議では、グリニッジ天文台を通る子午線(グリニッジ子午線)が、国際的な経度0度に選出されました(※2)。現在の国際的な経度0度は、グリニッジ天文台の望遠鏡の約102m東側にあり、GPSの経度の基準になっています(※3)。

- (※1)参考:「大航海時代とマリンクロノメーター」|セイコーミュージアム銀座

- (※2)参考:「明石と子午線の歴史」|明石市立天文科学館

- (※3)参考:Stephen Malys, John H. Seago, Nikolaos K. Pavlis, P. Kenneth Seidelmann & George H. Kaplan (2015) “Why the Greenwich meridian moved”, Journal Geodesy, 89, pp. 1263-1272.

自動車の位置情報データ

次に、GPSの測位原理と自動車の位置情報データの取得について解説します。

GPSの基本

現在は、さまざまな機器の位置情報データの測定にGPSが多用されています。現在地の緯度と経度をかんたんに把握できるからです。

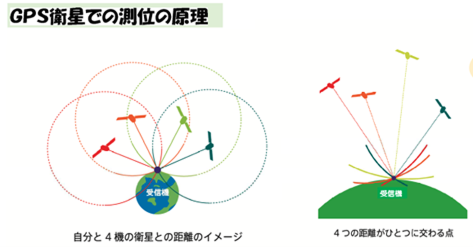

GPSは、人工衛星(GPS衛星)から発信される電波を利用して、現在地の位置情報と時刻情報を特定するシステムです。GPS衛星は少なくとも24機あり、高度約2万kmの軌道を周回しています(※4)。

GPSでは、地球上の3次元的な受信位置から、現在地を特定します。つまり、GPS用のアンテナが、最低4機の衛星から電波を受信して、衛星からの距離が等しい球の交点を求め、受信機の時計誤差も同時に推定した上で、それが地球上のどこであるかを検知するのです(※5)。

ここで紹介したGPS用のアンテナは、多くの人が使っているスマートフォンにもついています。スマートフォンで地図アプリを使うときは、GPSで取得した位置情報データと地図情報データを自動的に照合することで、画面上に現在地が表示されます。

カーナビでの位置情報データの取得

自動車のカーナビは、基本的にGPSを使って位置情報データを取得しています。この点においては、スマートフォンの地図アプリとよく似ています。

ただし、カーナビは、スマートフォンよりも高い精度で位置情報データを取得できます。GPSで位置情報データを取得するだけでなく、自動車の進行方向を検知するジャイロセンサーや、走行速度を検知する車速センサーで得たデータを用いて位置情報データを補正するため、位置のズレが生じにくいからです。

また、カーナビは、GPS衛星からの電波が届きにくい場所でも位置情報データを取得できます。自動車がトンネルやビルの影を通り、電波を受信しにくくなっても、ジャイロセンサーや車速センサーで得られるデータを使い、連続的に位置情報データを補正し続けます。このため、スマートフォンのように電波の受信状況に左右されにくく、ドライバーに対する案内を継続しやすいのです。

なお、カーナビは、電波が届きにくい場所から届きやすい場所に移ると、再びGPSを使い、位置情報データを取得します。

まとめ

カーナビの位置情報データ取得方法と、GPSの測位原理やその実現に至るまでの歴史を解説しました。

今回紹介したカーナビが取得する位置情報データは、自動車に取り付けたセンサーなどで検知する車両情報とセットで複合的なデータとして生成され、無線通信を介して自動車メーカーのデータセンターに送信されます。このような複合的なデータを「プローブデータ」と呼びます。

自動車メーカー各社は、自社で製造した自動車を使ってプローブデータを収集しています。

たとえばHondaは、ドライバーのカーライフをサポートするサービスとして「Honda Total Care」を展開しており、サポートセンターで該当する乗用車のプローブデータを即時確認し、トラブルに対応しています。

同社はまた、官公庁や自治体をサポートするサービスとして「Honda Drive Data Service」を展開しており、道路ネットワークにおける広範囲のプローブデータを収集・蓄積することで、自動車だけでなく、道路の経年劣化を把握するなど、道路や交通の管理にも役立てています。興味を持たれた方は、以下よりお問い合わせください。

このコラムの執筆者

- 川辺 謙一

-

東北大学工学部卒。東北大学大学院工学研究科博士前期課程(修士)修了。

メーカー入社後は、工場や研究所で技術者として研究開発に従事し、2004年に独立。茨城県南部在住。

技術者だった経験と、文章や絵で表現する能力を活かし、身近な交通に使われている技術を一般向けに翻訳・紹介する活動を20年以上続けている。

執筆者Webサイト