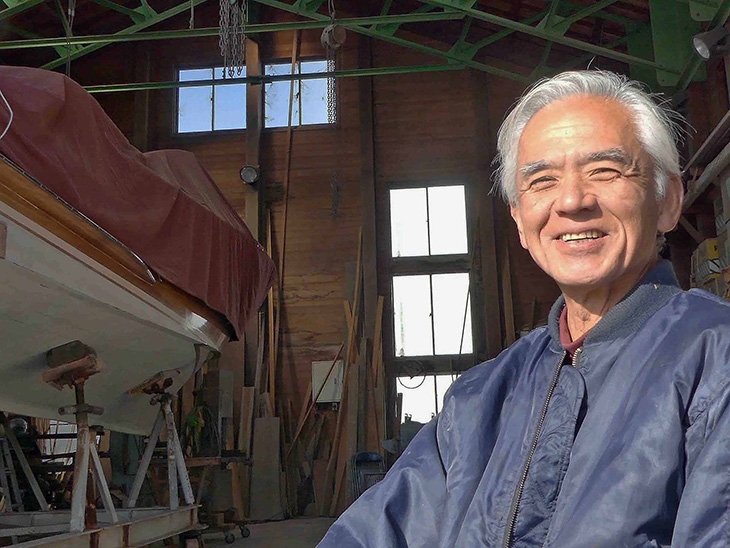

BF20とのマッチングを試す龍太郎社長。

BF20とのマッチングを試す龍太郎社長。今回の建造は、埼玉県草加市からの発注で実現した。

国指定の名勝「草加松原」を綾瀬川から和船に乗って鑑賞しようという、参加費無料の体験型観光を草加市では行っている。運航は民間団体の「なかね和舟の会」。そこで使われる船として建造された。

もちろん櫓漕ぎだが、船尾の戸立にはHonda船外機BF20が選ばれ、搭載された。

櫓漕ぎを体験してもらいながら川を下り、上がってくるときは船外機で、という使い方になるのだろう。

船の諸元は、全長9.7m、全幅2.2m、全深(船体中央部)0.89m、吃水0.3mとなっている。

龍太郎社長に完成直後に印象をうかがった。

「以前建造した網船と比べると、全長は全く同じですけど、全幅は40㎝広くなっています。これは13名の定員いっぱいに人が乗船した上で、20馬力もの船外機で走る際の安定性を考慮し、かつ日本小型船舶検査機構(JCI)の規定を踏まえてのことです。結果的に腰の強い船体に仕上がりました」

特にBF20の選択に関して龍太郎社長は、「バックも効くし、旋回性能も良い。船体とのマッチングはベスト」と感想を漏らした。

櫓を漕ぐのは龍太郎社長。この櫓は前方の船ばりに座る稔氏が造り上げた。ウデ(持ち手のあたり)がマホガニー製で、スソ(先端部)は重い樫でできている。

櫓を漕ぐのは龍太郎社長。この櫓は前方の船ばりに座る稔氏が造り上げた。ウデ(持ち手のあたり)がマホガニー製で、スソ(先端部)は重い樫でできている。 9代目佐野龍太郎社長。「わたしにとって3隻目の和船だったので、大きな苦労もなく建造できました」

9代目佐野龍太郎社長。「わたしにとって3隻目の和船だったので、大きな苦労もなく建造できました」「銅釘の尾返し」というのは、佐野造船所で江戸時代から受け継がれてきた伝統工法のひとつだ。一枚板の外板である上棚の縁に、こべりを合わせるのに駆使される技だ。

こべりから上棚に向かって穿った穴に銅釘を打ち込み、こべりと上棚を密着させる。長い銅釘を使っているので、当然、釘が上棚側に突き出る。それを見事に丸めて納めるのが尾返しだ。龍太郎社長によるその見事な技を動画に納めているので、是非見ていただきたい。

使われている銅釘はすべて龍太郎社長の弟さんで、ともに9代目を担う稔氏が作成した。

稔氏によると使われた銅釘は600本とのことだ。驚くのはこれだけではない。

銅釘の頭を隠したり、ほぞを隠したりするために、随所に0.3mm厚の銅板が貼られているが、そこには小さな鋲(丸釘)が幾何学模様のように打ち込まれている。銅板を貼り、鋲を打ち込んだのは稔氏だが、その数を聴いて驚いた。

「鋲は1万本使った」のだそうだ。そしてその作業を「楽しんでやった」と笑顔を見せ、「楽しいですよ、和船の建造は。木造船の原点のようなものですから。それにその船に乗ることも楽しいし。最高ですね」と語る。

10代目の龍也氏も父であり、師匠である龍太郎社長を手伝った。

「日本の伝統的な和船が造られていくのを見ると、水と仲良くするということの意味をあらためて教えられます。それは今、自分で建造しているリグビー(31フィートランナバウト)の建造の参考にもなります」と言う。

龍太郎社長とともに9代目を担う稔氏。「使った銅釘は600本で、銅板に打った鋲は1万本です。でも楽しく建造できました」と笑顔で話す。

龍太郎社長とともに9代目を担う稔氏。「使った銅釘は600本で、銅板に打った鋲は1万本です。でも楽しく建造できました」と笑顔で話す。 櫓を漕ぐ龍也氏。佐野造船所では、全員が櫓を漕げる。

櫓を漕ぐ龍也氏。佐野造船所では、全員が櫓を漕げる。 この角度から見る網船の美しさに感動した。一枚板で回り込む上棚の曲線が美しい。

この角度から見る網船の美しさに感動した。一枚板で回り込む上棚の曲線が美しい。 横から見ると、キリッと上を向く水押しに迫力を感じる。

横から見ると、キリッと上を向く水押しに迫力を感じる。文・写真:大野晴一郎