ワークボートで作業船に近づく。

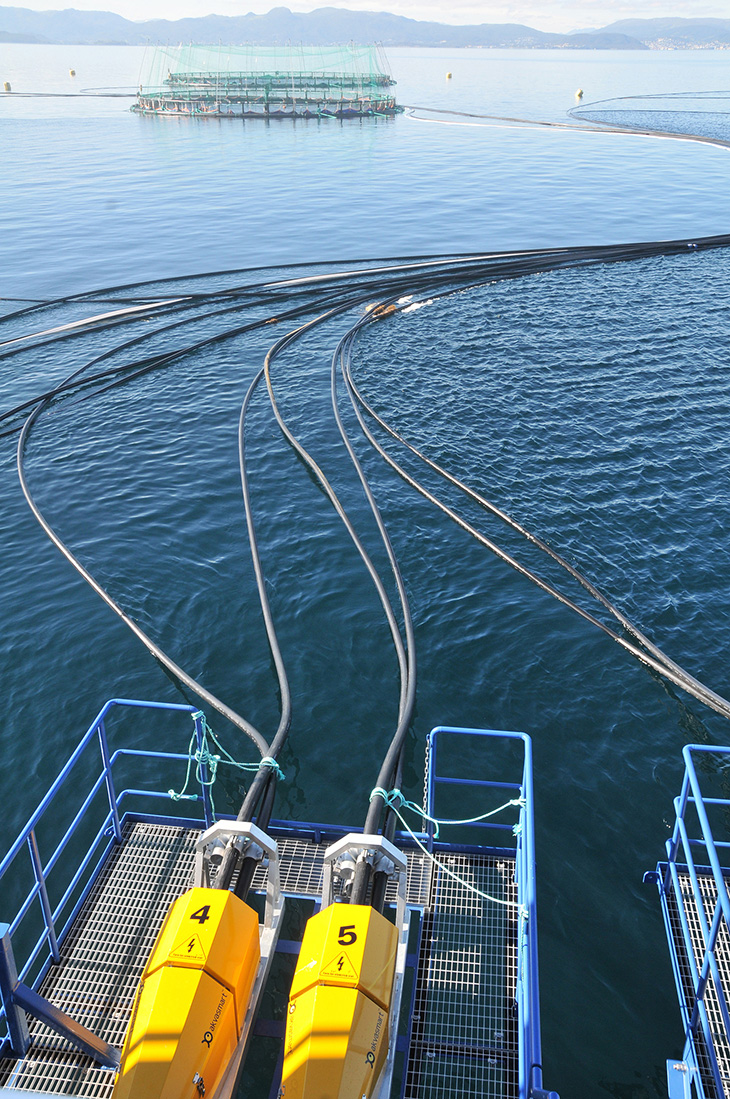

ワークボートで作業船に近づく。 マザーシップから各イケスに向かってホースが伸びる。

マザーシップから各イケスに向かってホースが伸びる。クレイヴァ養殖で使われる作業艇も、チューブ、ぐるりブルワーク、フラットなボトムという仕様は、ホーネット490とまったく同じ。自由にイケスのどこにでも接舷でき、荒波の中での作業を考えれば、その理由は明白だ。そしてホースなどの障害物が浮遊する養殖場では、フラットな船底が何よりも使いやすい。「乗り越え」という船の走らせ方や、「乗り上げ」作業が多いからだ。

Honda船外機のパワーに頼りながらホースを束ねていく。

Honda船外機のパワーに頼りながらホースを束ねていく。 身を乗り出して、素早くロープでホースをまとめる。

身を乗り出して、素早くロープでホースをまとめる。その作業艇が、押したり引いたりしながらホースを束ねる光景を何度も目にした。

リバースを掛けながらエンジン本体でホースを押して束ね、あるいはホースの束を括るロープを、バウのクリートに結んでリバースで曳いたりする。一カ所の作業が終われば、一気に加速して次の作業場へと高速移動する。想像以上にエンジンに負荷のかかる作業を、繰り返し行っている。

直近の1年を振り返ってみれば、1000時間もエンジンを回し続けてきたそうだ。

リバースを掛けながらエンジン本体でホースを押して束ね、あるいはホースの束を括るロープを、バウのクリートに結んでリバースで曳いたりする。一カ所の作業が終われば、一気に加速して次の作業場へと高速移動する。想像以上にエンジンに負荷のかかる作業を、繰り返し行っている。

直近の1年を振り返ってみれば、1000時間もエンジンを回し続けてきたそうだ。

作業上、ホースの上に作業艇で乗り上げることがしばしばある。

作業上、ホースの上に作業艇で乗り上げることがしばしばある。 障害物だらけの作業海面では、エンジンのチルトアップ回数は非常に多い。

障害物だらけの作業海面では、エンジンのチルトアップ回数は非常に多い。さらに興味深い作業を見せてもらった。

ひとつは巨大なイケスにRIB風作業艇をバウ付けし、エンジンを吹かしてイケス本体を押す作業。13万匹のサーモンの棲家となっているイケスが、アンカー止めされているにもかかわらず、ジリ、ジリ、と横移動していくから凄い。

そしてもうひとつ。無動力船のマザーシップの横腹にバウ付けして、その巨体を押す作業。なぜマザーシップが無動力船なのか確認はしていないが、餌の貯蔵庫(サイロ)に相当なスペースを割いてしまったのが理由か。

イケスもマザーシップもアンカーが打たれているとはいえ、海だから潮に流される。

それは微々たる移動幅かもしれないが、長さが限られたゴムホースで繋がれている以上、双方の位置修正はこまめに行う必要がある、というのがスタッフの説明だった。

思わぬところで、Honda船外機のパワーが活かされていた。

ひとつは巨大なイケスにRIB風作業艇をバウ付けし、エンジンを吹かしてイケス本体を押す作業。13万匹のサーモンの棲家となっているイケスが、アンカー止めされているにもかかわらず、ジリ、ジリ、と横移動していくから凄い。

そしてもうひとつ。無動力船のマザーシップの横腹にバウ付けして、その巨体を押す作業。なぜマザーシップが無動力船なのか確認はしていないが、餌の貯蔵庫(サイロ)に相当なスペースを割いてしまったのが理由か。

イケスもマザーシップもアンカーが打たれているとはいえ、海だから潮に流される。

それは微々たる移動幅かもしれないが、長さが限られたゴムホースで繋がれている以上、双方の位置修正はこまめに行う必要がある、というのがスタッフの説明だった。

思わぬところで、Honda船外機のパワーが活かされていた。

写真・文:大野晴一郎