|

|

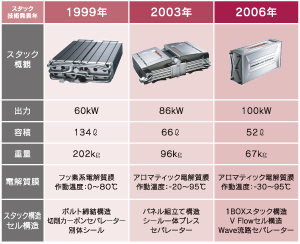

■燃料電池スタックの進化  ※年号はスタックの発表年 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 世界に先駆け独走を続けるHondaの燃料電池車。その進化の柱となるのが燃料電池スタックと考え、Hondaはつねに高性能化や実用化に取り組んできました。2003年には高出力化と寒冷地での始動を可能にし、量産性にも優れたHonda FCスタックを発表。金属セパレーターとアロマティック電解質膜という素材で燃料電池を革新させました。そして今回は、構造の革新という新たな領域に挑み、独創のセル構造によって性能向上とともに飛躍的な軽量・コンパクト化を達成した、V Flow FCスタックを完成。これを核にV Flow FCプラットフォームを構築したことで、クルマの未来を変える次世代のパッケージやデザインを可能にしました。 | ||||||||

| ●独創の新構造により、高出力化と軽量・コンパクト化を達成 |

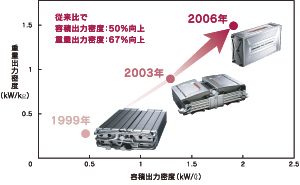

■燃料電池スタック出力密度比較  ※年号はスタックの発表年 | |||||||

| まったく新しいセル構造を採用したV Flow FCスタックは、100kWの高出力を達成するとともに、従来に比べて容積出力密度で50%、重量出力密度で67%向上し、飛躍的な軽量・コンパクト化を実現しています。 | ||||||||

|

■燃料電池スタック構造図

| |||||||

| Hondaでは「水素」と「酸素」の化学反応によって化学エネルギーを電気エネルギーに直接交換する「固体高分子膜型」の発電システムを採用しています。このとても薄い固体高分子膜(電解質膜)を、二つの電極層(水素極/酸素極)と拡散層で挟み、膜電極接合体(MEA)を形成。これをセパレーターで挟んだ状態をセルといい、一組の発電装置を形成しています。このセルを何百もの層に重ね、積層体にしたのが燃料電池スタック(FCスタック)です。乾電池のように、一つ一つが発電するセルを直列配置することで大きな電圧を発生させます。[MEA(=Membrane Electrode Assemblies/膜電極接合体)] ●発電のしくみ

| ||||||||

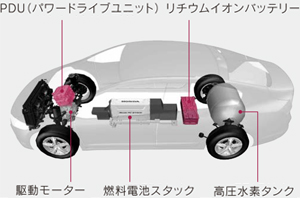

| 燃料電池車は主に、水素から電気を発生させる「燃料電池スタック」、水素を蓄えておく「高圧水素タンク」、電気を蓄えておく「リチウムイオンバッテリー」、電気を動力に換えてクルマを動かす「駆動モーター」、電気の流れを制御する「PDU(パワードライブユニット)」などで構成されています。モーター駆動なので力強くなめらかに加速し、エンジンのような振動や騒音がないので静かに走行します。発進や加速など大きな力が必要な時は、燃料電池スタックに加えリチウムイオンバッテリーからの電気が駆動モーターに送られ、力強い走りをアシスト。減速時は、駆動モーターが発電機の働きをし、減速エネルギーを電気に変換してリチウムイオンバッテリーに蓄電。燃料電池が発電した電気も蓄えます。さらに停止時には、オートアイドルストップシステムによって燃料電池は発電を停止し、エアコンなどに必要な電気はリチウムイオンバッテリーから送られます。こうして、つねに電気を最適にコントロールしながら高効率な走りを実現しています。 | ■燃料電池車の主なしくみ  | |||||||

| ■動力作動イメージ | ||||||||

|

||||||||

|

|

|

|