知ってるようで知らない

SUPER GTの世界。

毎レースに数万人のファンが来場する人気のレース、SUPER GT。毎戦のように激戦が行われ、思わぬ展開や感動的なシーンがいつも話題になっています。そんなSUPER GTだから、レースやマシン、コースのことなど、皆さんもいろいろ知っているでしょう。

でも、ちょっと待ってください。SUPER GTのこんなこと、あんなこと、知っていますか?素朴で基本的なことから、知ってそうで知られていないディープなトリビア(雑学)まで。SUPER GTのいろいろな疑問・質問に、ずばりお答えしましょう。

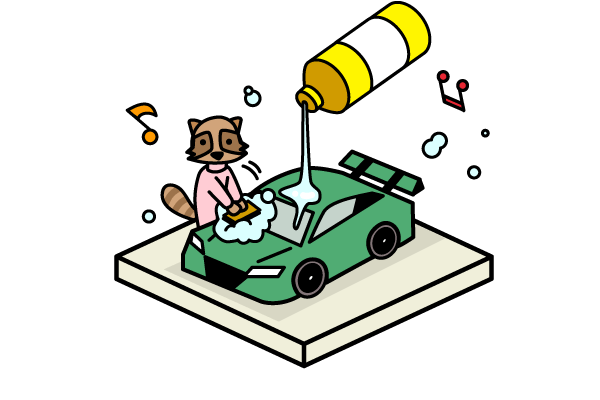

オイルなどでマシンのウィンドウが

オイルなどでマシンのウィンドウが

汚れたら、どうしていますか? 食器用洗剤で洗っている!?

食器用洗剤で洗っている!?

カラフルなボディはなんのため?

カラフルなボディはなんのため?

派手好きの方が多いの? スターは華やかでなくちゃ!?

スターは華やかでなくちゃ!?

ドライバーのお昼ご飯は特別?

ドライバーのお昼ご飯は特別? カツ丼でゲン担ぎ!?

カツ丼でゲン担ぎ!?

ゼッケンのつけかたにルールなど

ゼッケンのつけかたにルールなど

あるのでしょうか? ストラックアウトで決める!?

ストラックアウトで決める!?

レース車両にNSXを選択した理由は?

レース車両にNSXを選択した理由は? お値段が高そうだから!?

お値段が高そうだから!? GT500?GT300ってなに?

GT500?GT300ってなに?

500?300? クルマの重量!?

クルマの重量!? ヘッドライトの色が違うのはなぜ?

ヘッドライトの色が違うのはなぜ? その日の気分で選べる!?

その日の気分で選べる!? ワイパーが真ん中で

ワイパーが真ん中で

固定されているのはなぜ? 縁起担ぎのため!?

縁起担ぎのため!? チェッカーフラッグは

チェッカーフラッグは

どうしてチェックなの? 今年の流行りだから!?

今年の流行りだから!? 目が悪いドライバーはどうするんですか?メガネは?

目が悪いドライバーはどうするんですか?メガネは? 目の悪い人は出場できない!?

目の悪い人は出場できない!? 最高速度は何キロくらいでるんですか?

最高速度は何キロくらいでるんですか? 時速100km!?

時速100km!? マシンは何人乗りですか?

マシンは何人乗りですか? 定員いっぱいで5人乗り!?

定員いっぱいで5人乗り!? エアコンはついているんですか?

エアコンはついているんですか?

その他の快適装備は? エアコンなんて不要!?

エアコンなんて不要!? ガソリンはハイオク?レギュラー?

ガソリンはハイオク?レギュラー?

市販のガソリンで動くんですか?? スーパーな燃料が必要!?

スーパーな燃料が必要!? SUPER GTマシンに

SUPER GTマシンに

ドリンクホルダーはある?ない? 飲食は厳禁!?

飲食は厳禁!?

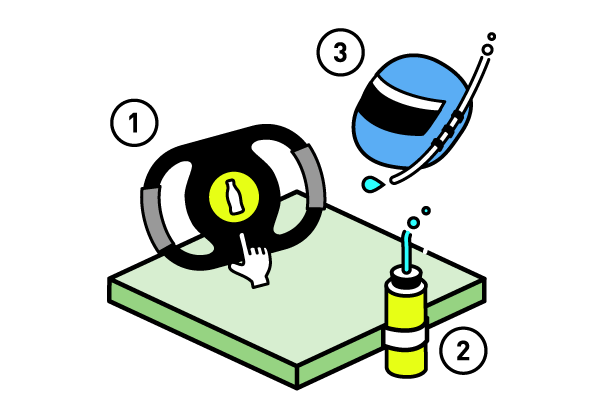

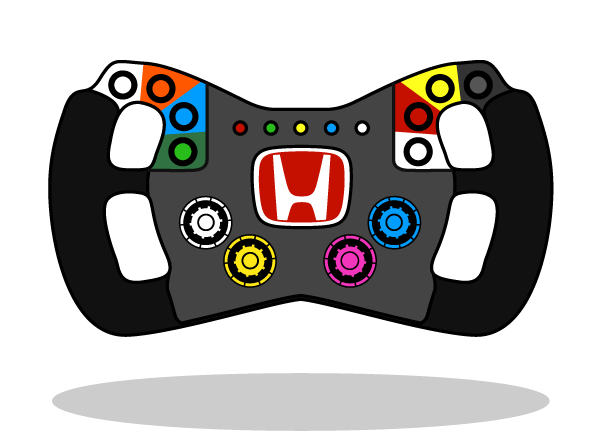

ステアリングのボタン、なぜ

ステアリングのボタン、なぜ

たくさんある? 障害物を避けるため!?

障害物を避けるため!?

ドライバーの安全は

ドライバーの安全は

どのように守られている? 伝説の鎧で備えている!?

伝説の鎧で備えている!?

サーキットのコーナー名称は

サーキットのコーナー名称は

どうやって決めていますか? 陣取り合戦で決める!?

陣取り合戦で決める!?

SUPER GTには

SUPER GTには

どのくらいの歴史があるの? 4000年くらい!?

4000年くらい!?

歴代のGT参戦マシンはどんなマシン?

歴代のGT参戦マシンはどんなマシン? ナウでヤングなクルマ!?

ナウでヤングなクルマ!? SUPER GTのレースは

SUPER GTのレースは

どこの道路でもできるの? 技術と度胸が要求されるコース!?

技術と度胸が要求されるコース!? SUPER GTのチャンピオンは

SUPER GTのチャンピオンは

どうやって決めるの? 総選挙で決める!?

総選挙で決める!? レース中にいろいろな旗が

レース中にいろいろな旗が

振られていますが? みんなで応援している!?

みんなで応援している!? ルールの違反やオフィシャルの指示を

ルールの違反やオフィシャルの指示を

無視したら? マシンがロバにチェンジ!?

マシンがロバにチェンジ!? ウェイトハンディとは

ウェイトハンディとは

どういうルールですか? ご飯をたくさん食べる!?

ご飯をたくさん食べる!? 1つのチームには何人ぐらいが

1つのチームには何人ぐらいが

働いていますか? ドライバーと監督の二人三脚!?

ドライバーと監督の二人三脚!? SUPER GTドライバーになるには

SUPER GTドライバーになるには

どんな資格が必要ですか? 大型2種免許で大丈夫!?

大型2種免許で大丈夫!? チームのドライバー編成はどのように

チームのドライバー編成はどのように

決めるのですか? ドラフト会議で決める!?

ドラフト会議で決める!? SUPER GTドライバーに求められる

SUPER GTドライバーに求められる

能力とは何ですか? 華麗なハンドルさばき!?

華麗なハンドルさばき!? レースでのドライバー交代のタイミングはどう決めるのですか?

レースでのドライバー交代のタイミングはどう決めるのですか? じゃんけんで決める!?

じゃんけんで決める!?

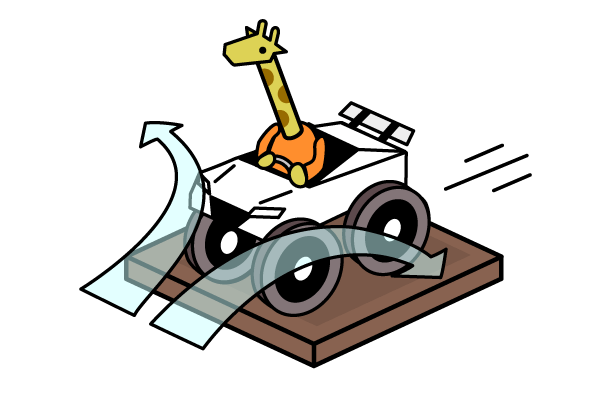

アンダーステアやオーバーステアって

アンダーステアやオーバーステアって

なんですか? 新しい投球フォームのこと!?

新しい投球フォームのこと!?

クリッピングポイントってなんですか?

クリッピングポイントってなんですか? 書類を美しく綴じられる場所!?

書類を美しく綴じられる場所!?

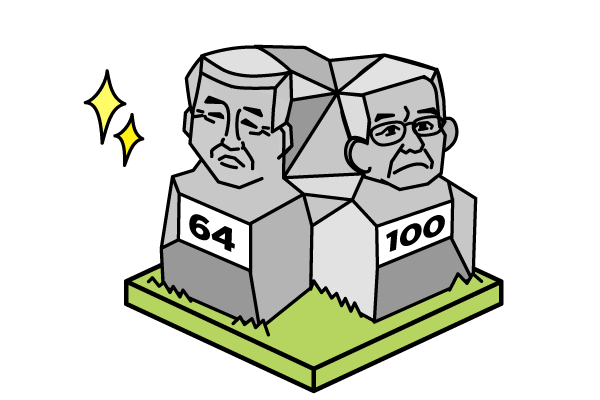

ゼッケンの決め方に由来は

ゼッケンの決め方に由来は

あるのですか? 監督の年齢!?

監督の年齢!?

レコードラインってなに?

レコードラインってなに? マシンが通ると音楽が流れる!?

マシンが通ると音楽が流れる!?

ピットインの時に

ピットインの時に

急減速しているのはなぜ? トイレに行きたくて慌ててる!?

トイレに行きたくて慌ててる!? スタートドライバーやアタッカーの

スタートドライバーやアタッカーの

決め方は? ルックス重視!?

ルックス重視!? 勝利を左右する、

勝利を左右する、

オーバーテイクテクニック!? ワンテイクでは終わらない!?

ワンテイクでは終わらない!? 空気の壁を突き破る

空気の壁を突き破る

スリップストリームってなに? 必殺技中の必殺技!?

必殺技中の必殺技!? ピットインのタイミングとは?

ピットインのタイミングとは? 汗かいて着替えたい時!?

汗かいて着替えたい時!? セーフティカー中にドライバーが

セーフティカー中にドライバーが

することは? おやつを食べる!?

おやつを食べる!? マシンは車高が低い方が速い?

マシンは車高が低い方が速い? あまり関係ない!?

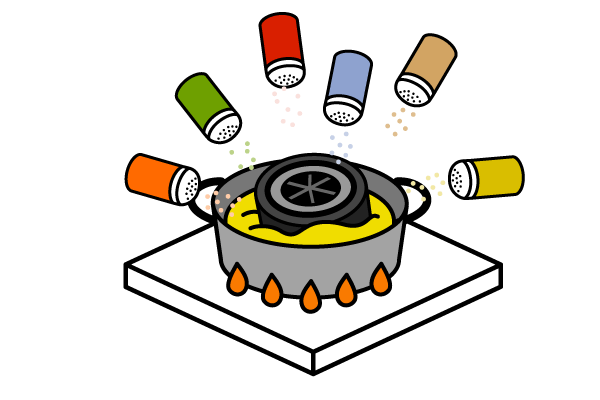

あまり関係ない!? マシングリップを引き出す黄金比って?

マシングリップを引き出す黄金比って? 6つのスパイスの配分!?

6つのスパイスの配分!? 予選でポールポジションを

予選でポールポジションを

得るための戦略とは? レースクイーンのウインク!?

レースクイーンのウインク!? タイヤとうまく付き合うテクニックって!?

タイヤとうまく付き合うテクニックって!? 真摯な態度でおつきあい!?

真摯な態度でおつきあい!? タイヤ選びって大事なの?

タイヤ選びって大事なの? どれでも一緒!?

どれでも一緒!?

初級編![]()

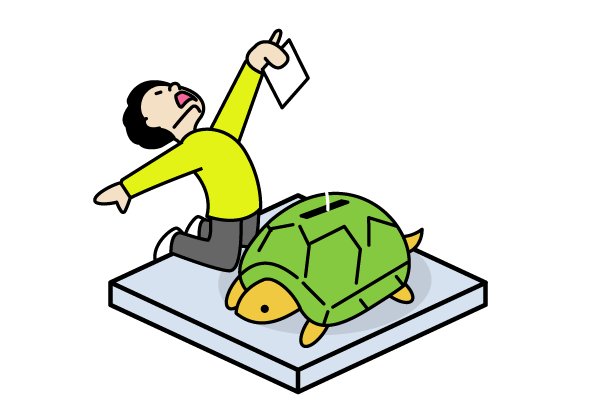

オイルなどでマシンのウィンドウが汚れたら、

どうしていますか?

-

実は食器洗い用洗剤で

洗っています!!

-

汚れたらフィルムを剥がします。

フロントウインドウにはワイパーが義務付けられています。ただし、雨が降っていないのに他のマシンから出たオイルの汚れをワイパーでこすると、かえって油膜が広がり視界が悪くなってしまいます。そこで、SUPER GTのマシンではフロントウインドウに透明なフィルムを数枚張り付け、ピットインの際にそれを剥がすことで油汚れを一気に除去し、クリアな視界を回復させます。最低1度はピットインするSUPER GTだから、できる手法です。

初級編![]()

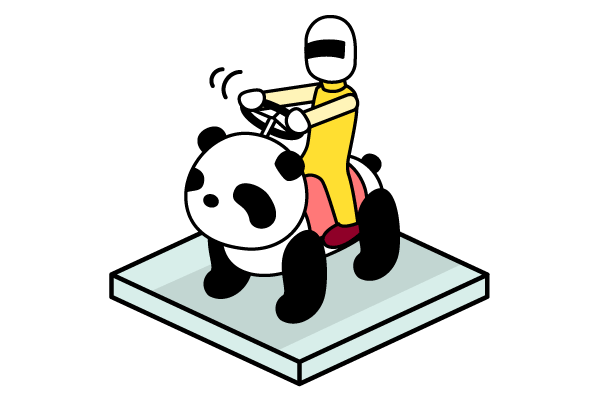

カラフルなボディはなんのため?

派手好きの方が多いの?

-

やはりスターは

華やかでなくちゃ!

-

スポンサー企業のブランドカラーなどを取り入れている

高速で走るレーシングカーを区別することは、意外と難しいものです。クルマを見分けるという意味で、分かりやすい色で車両を塗るようになりました。1960年代までは、オーナーやドライバーの好みやレース運営が色を決めたり、国際レースでは国旗などに使われるナショナルカラーが使われたりしました。1970年代からはチームの企業化やレース予算の高額により、レースカー自体を広告媒体にして資金提供を募る仕組みが確立されました。これによりスポンサー企業のブランドや商品のカラーやデザインを施すようになりました。近年は塗装やカラーフィルムなどの進化により、カラフルなカラーリングが可能になっています。

初級編![]()

ドライバーのお昼ご飯は特別?

-

みんなでカツ丼でゲン担ぎしています

-

消化がよくレースに支障のない炭水化物などを摂取しています

意外と普通です。SUPER GTなどの国内のレースの場合は、チームスタッフと同じお弁当やケータリングで済ますドライバーがほとんどです。ただ、レースの高速化にともなう身体への負担増、アスリートとしての身体づくりの面から、トップドライバーたちは普段から食事には気を使いトレーナーや栄養士にアドバイスを受けています。同じ物であっても、レース前はパスタやご飯など消化されやすく、すぐにエネルギーになる炭水化物をメインに採るなど工夫はしています。また、近年は食事に栄養補助食品を加えるドライバーもいます。単に高価であるとか、美味しいとかで決めることはなく、やはりレース中の影響を考える食事となっているのでしょう。

初級編![]()

ゼッケンのつけかたにルールなどあるのでしょうか?

-

ストラックアウトで決めます

-

基本的には0〜999で任意に決められます

ゼッケンはそれぞれレースシリーズでルールが若干違います。SUPER GTの場合、ゼッケンに使える数字は0〜999の整数です。ただし、ゼッケン“0”はGT300クラスの、“1”はGT500クラスの前年度ドライバーズチャンピオンが所属していたチームに使用権が与えられ、0または1もしくは前年のゼッケンのどちらかを使用します。それ以外のゼッケンは各チームの希望に応じますが、前年に参戦していたチームは使用していたゼッケンの優先権を持ちます。“0”と“1”を使うチームも、前年ゼッケンの優先権を翌年まで確保できます。新規ゼッケンに対して希望が重複した場合は、該当のチーム間での話し合いとなります。それでも調整が付かない場合は、抽選となります。

初級編![]()

レース車両にNSXを選択した理由は?

-

お値段が高そうな気がしたから

-

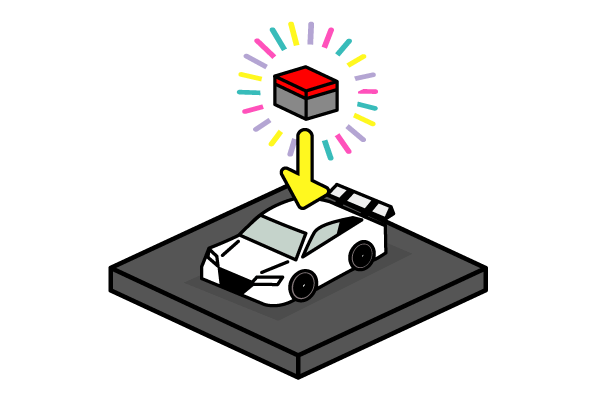

Hondaのスポーツモデルの頂点だから

世界のGTカーが参戦しているSUPER GTですが、実は“GTカー”でなければ参加できないという決まりはないのです。FIAとJAF、SUPER GT運営するGTAの規則に従っていれば、どんなグレード、カテゴリーの車両でも参戦できます。ですが、一般的には各メーカーが自信を持って開発し、高速性能が優れ、メーカーの技術力を示すことができるスポーツモデルがSUPER GTに参戦するようになりました。現在のHondaのラインナップにおいてはNSXがスポーツモデルの頂点に位置し、さらにGT500クラス仕様にされたNSX-GTが参戦することになりました。

初級編![]()

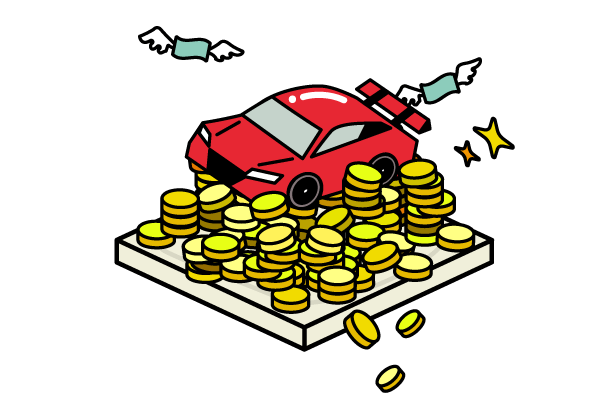

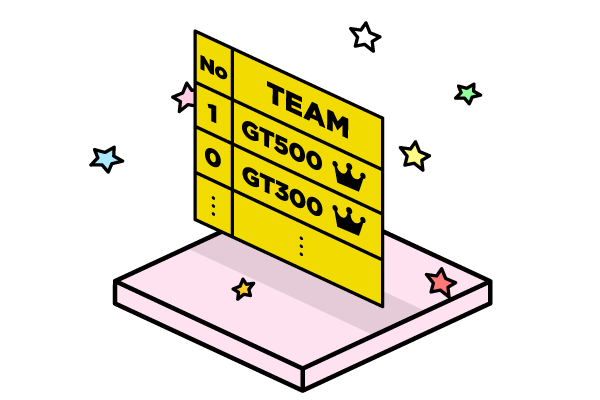

GT500?GT300ってなに?500?300?

-

クルマの重量です。

-

2つあるクラスの名称でGT500が上位、

GT300が下位となります。

SUPER GTの2つあるクラスの名称です。Hondaが参戦するGT500クラスは、GT300に比べてよりスピードが速い上位クラスです。名称の由来は、エンジンの想定パワーがそれぞれ500馬力、300馬力だったからです。ですが、現在では同じクラスでも想定パワーを上回るマシンもありますが、車種ごとに改造範囲を定め、車両の性能を調整するなどして、レースのタイムとして同等になるようにしています。GT300は5000万円はくだらないであろう“スーパーマシン”と街でみかけるエコカーが戦う特徴のあるレースで、こうすることで、より多くの車種が参加できます。両クラス併せて16車種(2016年開幕時)が参戦するSUPER GTは、それゆえ世界でも注目されるシリーズとなっています。

初級編![]()

ヘッドライトの色が違うのはなぜ?

-

その日の気分で

4色から選べます。

-

ライトの色によってクラスが分かります。

ヘッドライトの色が白色または青色ならGT500クラスの、黄色かアンバー(茶系)ならGT300クラスのマシンです。観客が一目で分かるようにと、2005年から決められました。そのため、それ以外の色は付けられません。また、ドライバーが運転席のスイッチで点灯できるようになっています。雨や霧、日没で視界が悪くなった場合、レースオフィシャル(審判)から「RIGHT ON」というボードでライト点灯の指示が出されます。この時、ドライバーがライトを点灯できない場合は、ピットに入って修理します。直らないとレースに戻れません。

初級編![]()

ワイパーが真ん中で固定されているのはなぜ?

-

ナンバー1を取るための

縁起担ぎです

-

空力性能の追求です。

真ん中でも意外と気にならないそうです。

雨でもレースを行うSUPER GTでは、マシンのフロントウィンドウにはワイパーは必ず装着する決まりになっています。このワイパーを普通にウィンドウの下部に寝かせておくと、意外に大きな空気抵抗が生じてしまい、マシンの空力性能(空気を使った速く走る仕組み)が低下してしまいます。そこで研究した結果、ワイパーを縦に立てた方が空気抵抗を少なくできる上、ドライバーの視界はワイパー2本より大きめの1本でも確保できることが分かり、今は主流になっています。ドライバーも「走りに集中していれば、意外と気にならない」と言っています。

初級編![]()

チェッカーフラッグはどうしてチェックなの?

-

チェックは今年の流行りです。

パリコレでも人気!?

-

レース終了を示すチェッカーフラッグの由来は諸説あって、不明です。

チェッカーフラッグはレース終了を示す旗です。国際自動車連盟(FIA)が競技で使うフラッグとして定めているひとつで、世界中の自動車レースで使われます。レースの終了条件(周回数や時間)がクリアされた時点で、最初にゴールラインを通過したマシン(優勝車)から順に振られるため、“勝利のフラッグ”と多くの人に知られています。国際規則に定められる前、19世紀から使われていますが、なぜ白と黒のチェック(市松模様)となったのかは、由来は諸説あって実は定かではありません。

初級編![]()

目が悪いドライバーはどうするんですか?メガネは?

-

目の悪い人は出場できません

-

メガネやコンタクトレンズを

使っているドライバーもいます

視力が十分でないドライバーは、メガネやコンタクトレンズを使用しています。レース参加には通常の自動車運転免許が必須で、免許証に「眼鏡等」という条件があれば視力補正をしないといけません。ただレーシングマシンは普通のクルマ以上の振動もありますし、クラッシュすれば大きな衝撃も受けます。このため、振動でずれない工夫がされたメガネを使うドライバーがほとんどですが、現在ではコンタクトレンズを使用しているドライバーも増えてきています。

初級編![]()

最高速度は何キロくらいでるんですか?

-

制限速度は守りましょう!

時速100kmです。

-

昨年の富士スピードウェイで

時速307kmを記録しました。

2015年の富士スピードウェイでのテストで、GT500クラスのEpson NSX CONCEPT-GTが時速約307kmを記録しました。一般にもっともスピードが出るのは直線走行時で、SUPER GTでは日本一長い直線を持つ富士スピードウェイでシリーズの最高速が出ます。ただし、レーシングカーは最高速度ばかりを追い求めるとコーナーの速度が遅くなり、肝心の1周のタイムが落ちることもあります。このため、セッティング(調整)によって敢えて最高速度を控えることも多いのです。今年の第2戦富士でのレースでは最高速は時速約294kmから306kmが記録されています。

初級編![]()

マシンは何人乗りですか?

-

定員いっぱいで

5人は乗りましょう。

-

1人乗りですが、

助手席のスペースは必要です。

SUPER GTのマシンはレース専用に改造してあり、座席はドライバー1人分だけになっています。もちろんベースのGTカーでは2人から5人の乗車定員がありますが、不要な物は取り去って軽くするわけです。なお運転席は規定の範囲内ですが、若干位置も変えています。ただし、シートはなくても助手席のスペースは残しておく必要があります。この助手席スペースには、電気系の部品やドライバー冷却用の機材、そしてウェイトハンディのオモリなどが置かれています。

初級編![]()

エアコンはついているんですか?その他の快適装備は?

-

エアコンなんて軟弱な物は

不要です。

-

最近はエアコンが付くようになりました。

ヒーターはありません。

最近のSUPER GTマシンには、小型のエアコンや冷風機が搭載されています。エアコンは重量増やエンジンのパワーの低下を招くため、これまで使用されませんでした。しかし真夏や東南アジアのレースではドライバーの集中力低下や熱中症の危険があると、GT500クラスではドライバーの頭部(ヘルメット内)や脇の下、首元などに冷気を送り込む小型のエアコンが開発されました。これ以前は外気を導入したり、レーシングスーツの中にパイプを入れて冷水を流す仕組みを使っていました。このように暑さ対策が必要になるほどですから、敢えてヒーターを追加することはありません。

初級編![]()

ガソリンはハイオク?レギュラー?

市販のガソリンで動くんですか?

-

SUPER GTだから"スーパーな燃料"でないと動きません。

-

サーキットのスタンドで市販される

普通のハイオクガソリンです。

SUPER GTに限らず国内で行われるレースでは、基本的に市販のガソリンを使用することになっています。このため、サーキットの敷地には必ずガソリンスタンドがあり、各チームはそこで指定のガソリンを購入して使用します。SUPER GTでは無鉛ハイオク(市販ブランド)を使用し、購入後に他のガソリンと混ぜたり、その他の気体・液体・個体を入れてはいけないことになっています。サーキット内のガソリンスタンドは、一般の方でもそこに入れる許可を受けていれば普通に購入することができます。

初級編![]()

SUPER GTマシンにドリンクホルダーはある?ない?

-

高価なクルマだから「飲食厳禁」です。

-

あります。ボタンひとつで飲めるように

なっています。

SUPER GTマシンにもドリンクホルダーはあり、ドライバーが飲み物を飲むことができます。ただボトルを手に取って飲むことはできず、ボトルに繋がっているチューブがドライバーの口元に行っています。チューブを口にしてハンドルにあるボタンを押すとポンプで飲料が送られ、ハンドル操作を妨げないで飲めるような仕組みになっています。ドライバーは1レースで大量の汗をかいて、体重もかなり減ると言われています。特にGTマシンは車室が閉じられており、真夏や東南アジアでのレースでは熱中症から集中力の低下や意識を失う危険もあります。こういったトラブルを防ぐため、レース中の水分補給は必須となっています。ピットインの際にはドライバーやメカニックがボトルを交換するシーンもあるので、よく見てはいかがでしょうか?

中級編![]()

ステアリングのボタン、なぜたくさんある?

-

障害物を避けるためのジャンプボタンや合体ボタンが付いています。

-

レース中はいくつもの操作をおこなうため、目の前に配置されています。

レース中は高速で走行するので、高い集中力が必要。ちょっとした誤操作や対応の遅れから、トラブル繋がることがあります。そこでドライバーが極力簡単に操作できるように、ステアリングにボタンやダイヤルを付けています。NSX CONCEPT-GT(2016年)では、無線のトークボタン(右上の黒)やパッシング(左の白)、ドリンクのスイッチ(左の水色)などよく使うものは、親指で押せる位置にあります。またSUPER GTではピットインがあるため、ピットレーンの速度リミッター(右上の黄)やエンジンスターター(右の赤)、ギアのニュートラル(左の緑)もあり、燃費やパワーなどエンジンの設定を変えるダイヤルも複数が付いてます。このようにボタン等は押し間違えないよう、配慮されています。

中級編![]()

ドライバーの安全はどのように守られている?

-

伝説の鎧で備えています!

-

耐衝撃性、耐火性の規格をクリアした装備が義務付けられています。

ドライバーの安全を保護するために、様々なデバイスの装着が義務付けられていて、それらの装備品には高い安全性が求められます。ヘルメットは耐衝撃性能や耐火性能の規格をクリアした製品であること。レーシングスーツは耐火・難燃性の高い素材を使用し、縫製でも火を伝えないよう製造されています。また、ヘルメットやレーシングスーツの下に着けるマスクやアンダーウエア、そしてグローブ、シューズも難燃素材で作られています。これらの装備品は、各大会前に業界団体やFIAの認証を得たものであるか、必ず確認されています。またSUPER GTでは、衝突時に首を保護するHANSデバイスの着用も義務付けられています。

中級編![]()

サーキットのコーナー名称はどうやって決めていますか?

-

陣取り合戦で勝ち抜いた人が命名しています。

-

スタート地点からの順番やコーナーの形状などで名付けています。

サーキットのコーナーは、スタート地点から1つめを第1コーナーとして、以後を第2、第3としています。また海外では「ターン」と呼ばれ、その場合第1コーナーは「ターン1」と呼びます。ただ、番号だけでは分かりにくいため、例えば鈴鹿では各コーナーの形状などから「S字」や「シケイン」「ヘアピン」、カーブの曲率から「130R」、そこで著名なライダーであるデグナー選手が転倒したので「デグナー」と名付けられています。また「日立オートモティブシステムズ・シケイン」は企業がネーミングライツ(命名権)を得て付けています。なお鈴鹿の「130R」は改修により曲率が130Rではなくなりましたが、親しまれた名称なのでそのまま使用されています。

中級編![]()

SUPER GTにはどのくらいの歴史があるの?

-

中国4000年の歴史と同じくらい

-

全日本GT選手権(1994年)より23年間の歴史があります。※2017年現在

SUPER GTの前身は「全日本GT選手権」と呼ばれるシリーズで、1994年に全5戦で始まりました。この後、オールスター戦や海外戦など新たな試みも行ってきました。そして2005年には名称をSUPER GTに改め、国際シリーズとなりました。2007年最終戦富士で通算100戦(エキジビションレース含む)を迎え、その記念すべき勝者はEPSON NSX(ロイック・デュバル/ファビオ・カルボーン組)でした。そして、2016年最終戦もてぎまでに全184戦、シリーズ戦は173戦を数えるまでになっています。

中級編![]()

歴代のGT参戦マシンはどんなマシン?

-

いつもナウでヤングなクルマでした。

-

実はいろいろあります。

1994年に始まった全日本GT選手権(現SUPER GT)に、チーム国光が1995年のルマン用NSXを使用して、1996年の開幕戦鈴鹿にデビューしたのが始まり。翌1997年の第2戦富士からは、Hondaの技術支援を得て童夢と無限によってGT500クラス参戦のために開発されたNSX-GTが登場。無限+童夢PROJECTとチーム国光の2台が参戦しました。この後、NSXは年を追うごとに進化し、SUPER GTに欠かせないマシンとなりました。しかし、NSXは車両規定の変更もあって2009年に参戦を終了し、翌年からはHSV-010 GTに代わります。そして、再びの規定変更と新型NSXの発表により、2014年にNSX CONCEPT-GTが登場、2017年にNSX-GTとなりました。

中級編![]()

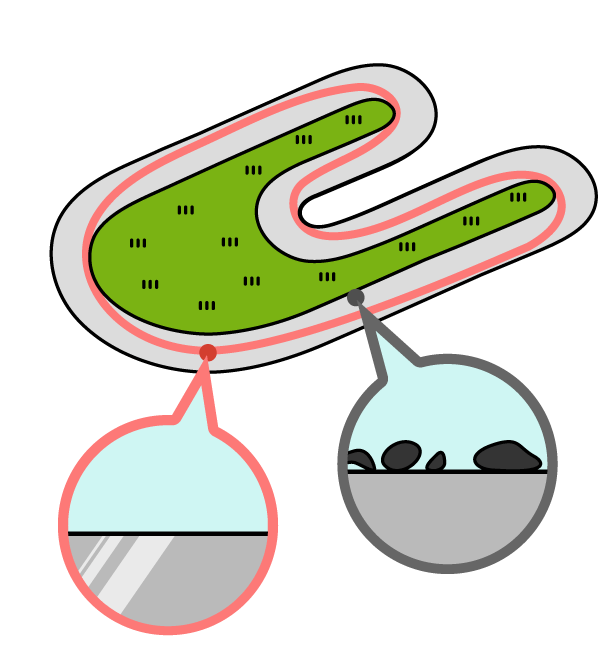

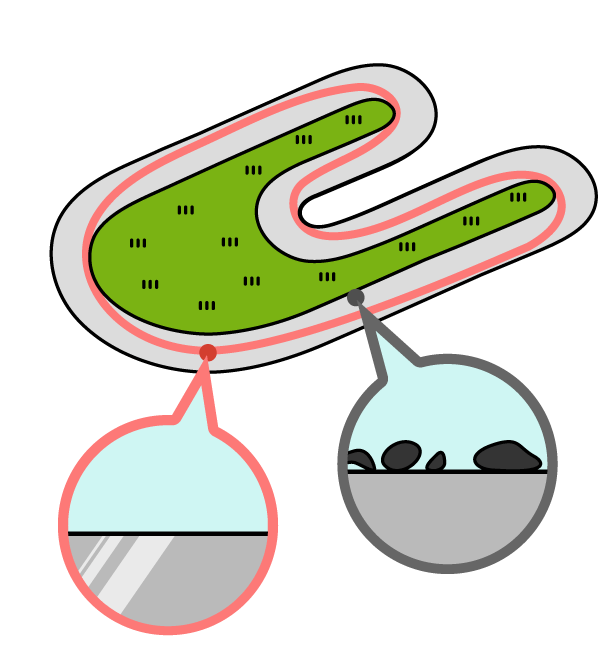

SUPER GTのレースはどこの道路でもできるの?

-

技術と度胸が要求される綱渡りコースで勝負します。

-

FIAが公認したグレード2以上、またはJAFが同等と認定したコースが必要です。

サーキットはFIA(国際自動車連盟)またはJAFによって査察を受け、開催できるレースのレベルを公認されています。この評価が「グレード」で、6つに分類されています。最上位のグレード1は、F1世界選手権の開催が可能です。SUPER GTに相当する、2500cc以上のエンジンを搭載した車両による国際レースが行えるのが、それに次ぐグレード2です。この2つのグレードでは高度なレースコントロールができる設備、ヘリポートが常設されレース開催時には緊急搬送用のヘリコプターが待機するなど運営や安全の設備、救急体制への要求も高くなっています。グレード1を取得している鈴鹿サーキットでは、パドック内に医務室があり、その目前にヘリポートが置かれ、もしもの時は迅速に負傷者を搬出できるようになっています。

中級編![]()

SUPER GTのチャンピオンはどうやって決めるの?

-

年に一度のSUPER GT総選挙で決めます。

-

1年間のシリーズ戦で獲得したポイントが最多の者がチャンピオンです。

SUPER GTのドライバー、チームの最終目標は、チャンピオン(タイトル)の獲得です。チャンピオンはクラスごとに設定され、ドライバーに与えられる「ドライバーズ・チャンピオン」、チームに与えられる「チーム・チャンピオン」の2つがあります。チャンピオンは、1シーズンすべてのシリーズ戦で与えられるポイントを合計し、その最高得点者に授与されます。

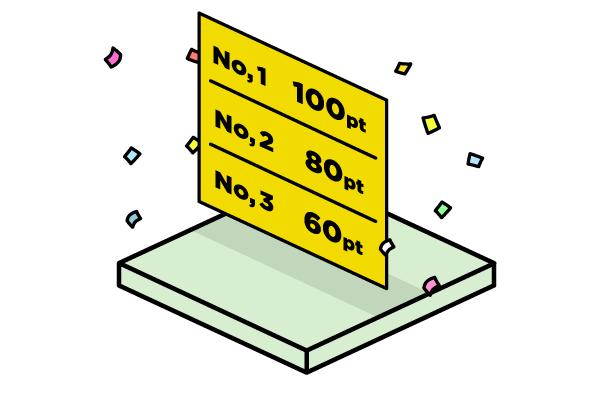

各大会で与えられるポイントは、決勝レースで優勝すると20点、2位で15点と続き、10位の1点まで与えられ、これが基本点となります。これにドライバーズでは各大会の予選1位(ポールポジション)に1点が、チームでは決勝レースの周回数に応じて、優勝車と同一周回なら3点、1周遅れなら2点(GT300クラスは3点)、2周以上の遅れは1点、完走できないと0点が加えられます。

中級編![]()

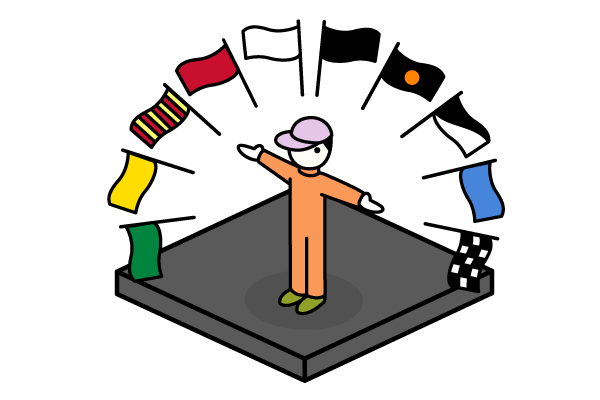

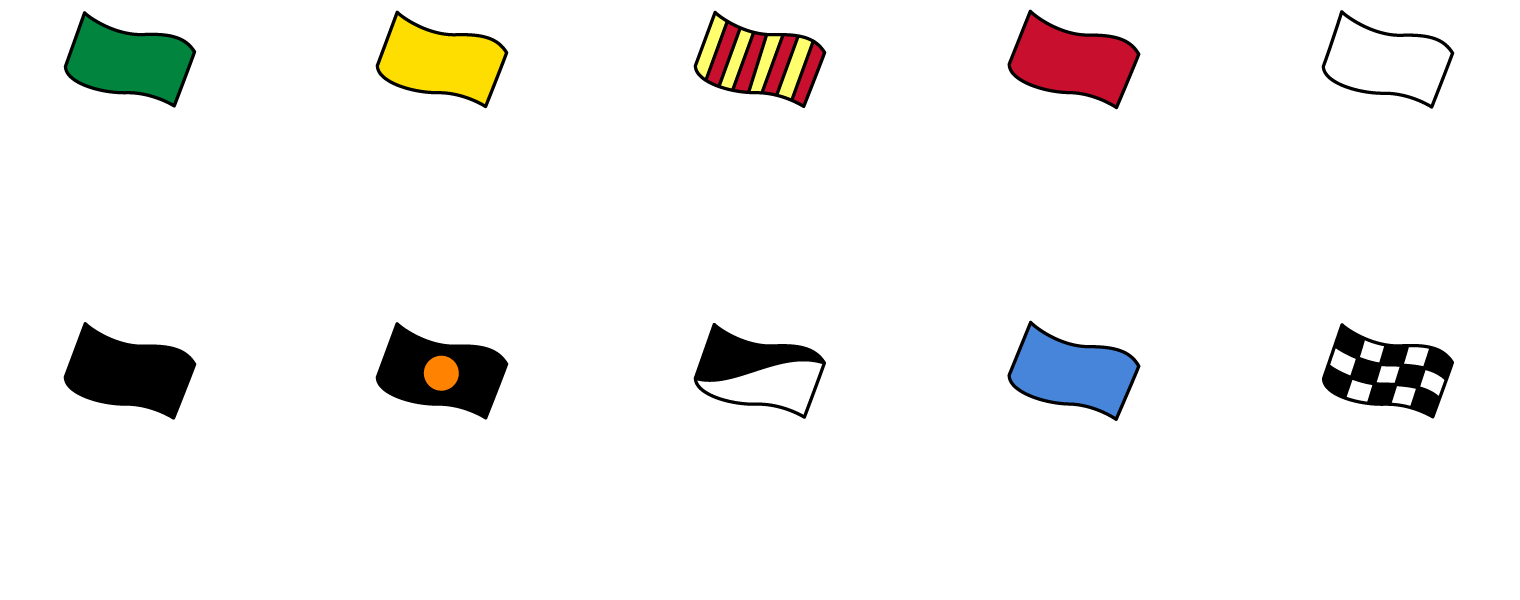

レース中にいろいろな旗が振られていますが?

-

みんなで応援しています

-

10種類の旗を使用して、ドライバーにレース状況や指示を伝えます。

レースのオフィシャル(審判兼競技進行スタッフ)が使用する旗(フラッグ)は、10種類あります。この旗を提示したり振ったりすることで、走行中のドライバーにレースの状況やオフィシャルの指示を伝えます。

中級編![]()

ルールの違反やオフィシャルの指示を無視したらどうなりますか?

-

罰としてマシンがロバに

チェンジ

-

違反の内容に相当したペナルティ(罰則)が課されます。

SUPER GTでは毎年2月に「SUPER GT Sporting Regulations(競技規則書)」が発行され、これに則ってチームは競技を行います。2016年版はA5判で83ページにもなる冊子で、車両製作の規則書はまた別に用意されています。この競技規則に反した場合は、相応のペナルティ(罰則)が課されます。例えばイエローフラッグ。レース中に追い越し禁止になるイエロー旗の提示区間(こちらを参照)で追い越しをする違反をした場合は、制限速度のあるピットロードを通過する「ドライブスルーペナルティ」が、イエロー旗違反を繰り返したり、より重大な違反をした場合は、ピットの所定位置で数10秒の静止をする「ペナルティストップ」が適用されます。指示されたペナルティを3周以内に実行しなかった車両には、レースの「失格」という厳しい罰則が課せられます。

中級編![]()

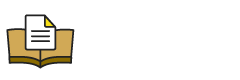

SUPER GTにあるウェイトハンディとはどういうルールですか?

-

強いチームのドライバーはご飯をたくさん食べなければなりません

-

強いチームにハンディを課し、

多くのチームに勝つチャンスを与えます。

SUPER GTのウェイトハンディ制は、各マシンに乗るドライバーのポイント(2人が異なる場合は多い方)に応じて、ハンディとなるウェイト(オモリ)を搭載するものです。これにより、強いチームはより厳しい条件を克服することが求められ、ハンディの少ないチームはそのチャンスを活かして上位を目指します。またシーズン終盤はウェイトが軽減され、実力あるチームが結果を残せるようにもなっています。2016年シーズンは、初戦から6戦目(タイ大会)までは獲得ポイント×2kgのハンディ(20ポイントなら40kg)、7戦目(もてぎ大会の第3戦代替戦)は獲得ポイント×1kg(20ポイントなら20kg)を搭載し、8戦目(もてぎ大会最終戦)はノーハンデ(0kg)となります。このため途中で欠場があるチームは、最終戦でノーハンデにはなりません。

中級編![]()

1つのチームには何人ぐらいが働いていますか?

-

ドライバーと監督の二人三脚

です。

-

少ないチームは15名程度、

大きいチームは30人近くいる場合も。

SUPER GTで必須なスタッフは、マシン1台にドライバーが2名(500km以上のレースは3名も可)、監督とチーム代表、マシンの改良やセッティングを指揮するエンジニア、ピット作業するメカニック。他に、チームの事務を仕切るマネージャーも欠かせません。規模の小さいGT300のチームは15名程度になります。GT500クラスの大規模チームではメカニックも更に多くなり、エンジニアも電気系やデータ解析などの専任担当がいたり、ゲストの対応やドライバーのサポートを担当するスタッフなど、さらに多くなります。

中級編![]()

SUPER GTドライバーになるにはどんな資格が必要ですか?

-

大型2種免許で大丈夫?

-

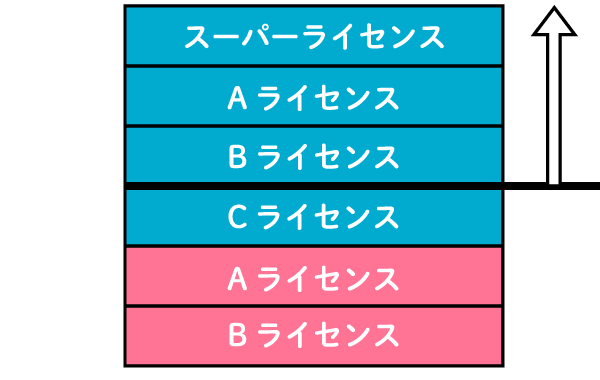

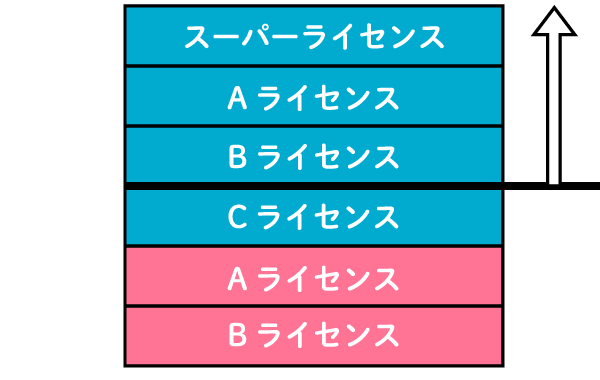

JAFや各国の管理団体が発給する国際競技ライセンスのグレードB以上が必要です

SUPER GTは海外でも開催される国際シリーズなので、参加するドライバーは国際レースに出られる資格「国際競技運転者許可証グレードB(通称、国際Bライセンス)」以上が必要です。SUPER GTに限らず公式のレースへ参加するには、各国の管理団体(日本ではJAF[日本自動車連盟])が発行する競技ライセンスが必要です。競技ライセンスは6段階あり、一番下の国内Bライセンスは自動車運転免許証(普通自動車)を持っていて所定の講習を受ければ取得できます。SUPER GTを走るために必要な国際Bライセンス取得の条件は厳しく、全日本選手権(F3やF4などの下位カテゴリーレース)で、2年以内で5回の順位のある完走をする必要があります。

中級編![]()

チームのドライバー編成はどのように決めるのですか?

-

ドラフト会議で

監督の黄金の左腕が炸裂します。

-

チームの代表や監督が各ドライバーと

直接交渉して決めます。

一般的にはチーム代表・監督・各メーカーがチームの目標(タイトル獲得やドライバー育成)や予算にあったドライバーを探し、所属ドライバーとして契約を結びます。自動車レースの世界には、プロ野球のような新人選手の指名会議(ドラフト会議)のようなものはありません。またドライバー側からチーム体制を見て、望むものでない(勝つ体制でない、ペアドライバーが納得できないなど)から断ることもあります。GT500クラスのチームでは、速さだけでなくマシンの開発能力やリーダーシップ、 キャラクターなどもドライバー選びの基準になります。

中級編![]()

SUPER GTドライバーに求められる能力とは何ですか?

-

華麗なハンドルさばき

-

理想は、アスリートとしての

身体能力+冷静で知的であることです。

SUPER GTトップドライバーには、高い身体能力と精神力、知性が求められています。例えて言えば、マラソン選手並みの持久力と卓球選手のような瞬発力。運転なんて誰でも出来ると思われがちですが、多少の冷却装備はあっても温度が60度近い車内に厚手の耐火服と3kg弱のヘルメットを被り、1時間近く運転。しかもハンドルとペダルはかなり重く、それを細かく操作します。また、どんな状況にも動じず冷静でいられる精神力。些細なミスでも大クラッシュにつながり、ケガの恐怖や高額なマシンを壊わしてしまったら…、そんな緊張感の中で冷静にライバルと駆け引きを行い、抜いていく強い気持ちが必要です。

さらに最新の機器を理解する知性。走行中ハンドルに付いたボタン類を操作したり、マシンを理解してエンジニアに説明する能力が問われ、同時にそれは良いマシン作りへと反映されます。

最後にドライバーとしての速さ。もちろん努力で補える部分もありますが、コーナーの先を読み数ミリ単位で攻めて行くには、たとえコーナーが見えなくてもマシンや路面の状況を見極め飛び込んでいく天性の才能が物を言います。またマシンやタイヤなどの状況を見極める力、問題点を解決する探究心やそれらを向上させる努力も、SUPER GTドライバーに必要な能力と言えます。

中級編![]()

レースでのドライバー交代のタイミングはどう決めるのですか?

-

じゃんけんで決める

-

チームの戦略やレースの状況に応じて

作戦を立てます。

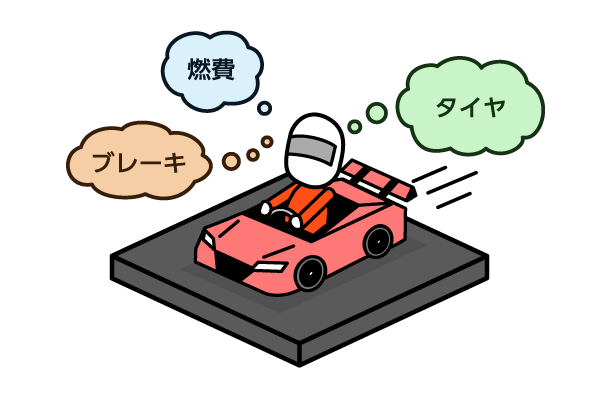

何周でピットインしてドライバー交代をするのかは、監督、エンジニア、ドライバーがレース前に話し合って決めます。SUPER GTの場合、1人のドライバーが走る最低距離がレースごとに決められているので、まずその周回数をクリアする必要があります。その上で、ドライバーの技量や体力、マシンの燃費、タイヤの磨耗具合、ライバルとの駆け引きなどの要素を推し量り、いくつかの作戦を立案します。ですが、レースは天候やライバルの動向など、予定通りに進まないこともあります。その際は走っているドライバーが確実に車やコースの状況をピットに伝え、監督やエンジニア、これから走るドライバーがその場ですぐに決断します。これが勝負に直結することもあるだけに、ドライバー交代や給油のタイミングはSUPER GTの見どころのひとつになっています。

上級編![]()

アンダーステアやオーバーステアってなんですか?

-

新しい投球フォームのことです!

-

車のステアリング特性のことです。

リヤタイヤは十分グリップしているのに、フロントタイヤのグリップ力が限界に達し、ステアリングを切り込んでも曲がらずにコーナーの外側に膨らんでしまう現象がアンダーステアです。アンダーステアとは逆に、フロントタイヤはグリップしているのにリヤタイヤがグリップの限界に達し、リヤが流れてコーナーの内側に巻き込むような動きをオーバーステアといいます。アンダーステアが出るとコースアウトしやすく、オーバーステアが出るとスピンしやすくなります。アンダーステア/オーバーステアはタイヤの温度状態や性能劣化、サスペンションや空力のセッティング、前後重量配分の設定など、複合的な要素が原因で発生します。

上級編![]()

クリッピングポイントってなんですか?

-

書類を美しく綴じられる場所!

-

走行ライン上でコーナーの内側に一番近いポイントのことです。

サーキットの急カーブ(コーナー)を速く通過するには、コーナーの内側をかすめるように旋回半径を大きくとりつつ最短距離をたどります。このとき、コーナー内側に最も接近する地点がクリッピングポイントです。ただし、必ずしもコーナー内側の頂点とは限りません。連続したコーナーがあるサーキットでは、次のコーナーへのつながりに影響されるため、頂点より手前の場合もありますし、頂点より奥の場合もあります。

クリッピングポイントにつけないと、そのコーナーでタイムをロスするだけでなく、次のコーナーへのアプローチが乱れ、影響が尾を引きます。例えば、鈴鹿サーキットでS字のひとつ目のクリッピングポイントにつけないと、ダンロップコーナーまでの一連の区間でのリズムが乱れ、大きくタイムをロスしてしまいます。また、雨が降るとコーナー内側の縁石付近に水が溜まりやすくなるので、スリップしないようクリッピングポイントを避けて走る場合があります。

上級編![]()

ゼッケンの決め方はわかりました。ではそれぞれの由来はあるのですか?

-

監督の年齢です。

-

ゲン担ぎや監督が現役時代に使用していたナンバーだったりする。

エプソン・ナカジマレーシングが「64」を選んだのは、中嶋悟総監督がF1をドライブしていた1989年の最終戦オーストラリアGPで、ファステストラップを記録したのに由来します。アデレード市街地で開催されたオーストラリアGPの規定周回数は70周でした。豪雨のなか、23番グリッドからスタートして4位入賞を果たしたレースで、64周目に自身初のファステストラップを記録したのにちなみ、「64」を選択しています。チーム・クニミツがゼッケン「100」を選んだのは、高橋国光総監督が1961年に2輪ロードレース世界選手権で、日本人として初めて優勝した際につけていたゼッケンに由来します。チーム無限は、1998年のチーム設立時に選択した「16」を伝統のカーナンバーとし、愛着をもって使いつづけています。

上級編![]()

レコードラインってなに?

-

マシンが通ると音楽が流れるのがレコードライン。

-

それぞれのサーキットにおける理想的な走行ライン。

レコードラインはサーキットを速く走るための理想的な走行ラインです。1本しかないわけではなく、車両のセッティングやドライバーの好みによって変わってきます。例えば、コーナー進入でぎりぎりまで奥に突っ込み、十分に速度を落としてからステアリングを切り込むタイプと、ブレーキングを残しながら荷重移動で旋回姿勢を作るタイプではラインが異なります。とはいえ、コースのある幅に収れんします。車両1.5台分程度の幅を持ったレコードライン上の路面には、各車が走行を重ねるにつれてタイヤのコンパウンドゴムが付着します。そのコンパウンドゴムが粘着剤の役割を果たし、セッションが経過するごと、あるいはセッションを重ねるごとにグリップが上がって速く走れるようになります。一方で、レコードラインを外すとタイヤかすなどを拾ってしまうため、グリップが落ちてタイム悪化につながります。

上級編![]()

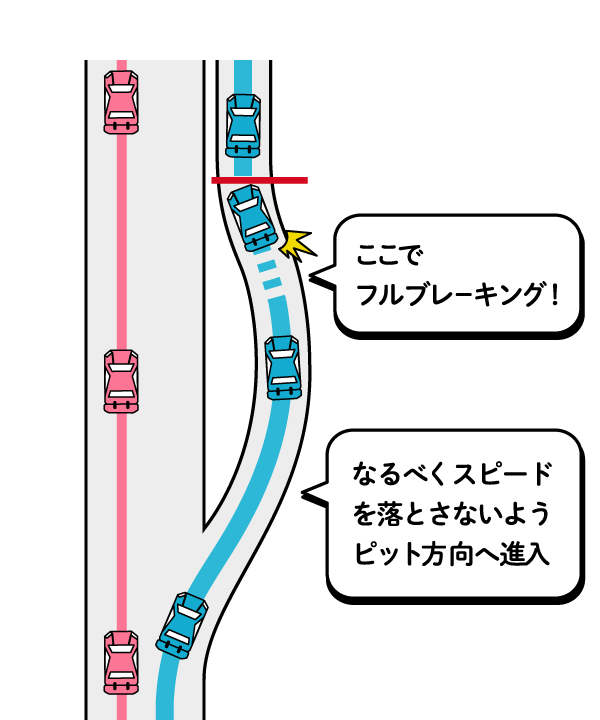

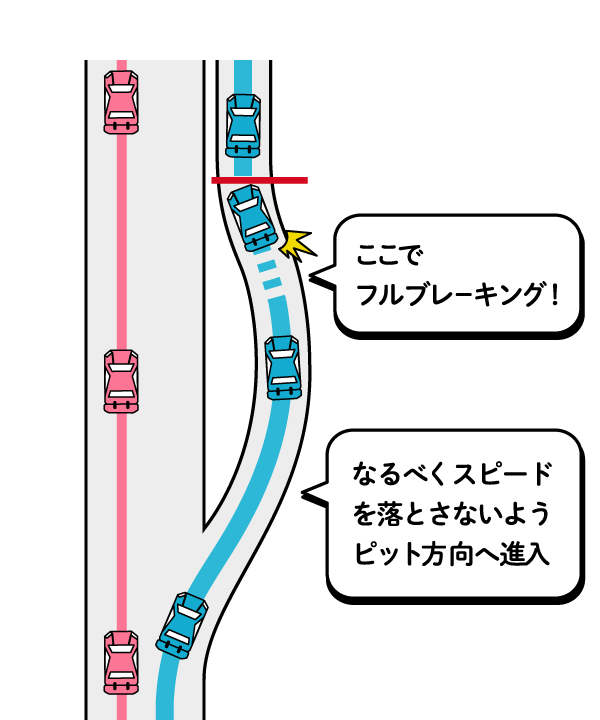

ピットインの時に急減速しているのはなぜ?

-

トイレに行きたくて慌ててしまいました。

-

少しでもロスを小さくするため速度制限がかかるギリギリの範囲まで速く行く。

安全性を確保するため、ピットレーンを通過時は車速が50km/hを超えてはならないと定められています。また、ピットレーン通過中は意図的な加減速や蛇行運転が禁止されています。これらの規定に違反するとペナルティが科されます。一方で、コースからピットレーンに向かうピットロードには速度制限が設けられていません。そのため、少しでもロスタイムを少なくするためにピットロードを全力で攻め、ピットレーンの入口を示す白線の手前で急減速するのがセオリーとなっています。ときに、ロックさせたタイヤからスモークを上げる車両も。ピットレーン出口側も同様で、ピットレーンの終わりを示す白線を越えてからは速度制限が適用されません。そのため、コースの合流に向けて全力で加速します。

上級編![]()

スタートドライバーやアタッカーの決め方は?

-

MCの上手い人やルックス重視

で決めます。

-

「誰」が「いつ」走るかはチームの

大事な戦略です。

SUPER GTは1台でドライバー2人(500km以上は3人まで可)が組んで走ります。ドライバーの決定はチームのオーナーや監督が決めます。 組むドライバー同士のセッティングの相性や体格などは大事な要素となります。オールマイティなベテランに、速さや爆発力のある若手や外国人が定石ですが、競争激化の昨今は2人とも速くて当たり前になっています。SUPER GTではQ1、Q2という2段階で勝ち抜く予選方式で、ドライバー2人が必ずどちらかを走ります。トップクラスのドライバーが1人の場合、Q1通過をそのドライバーを託すと、それ以上の順位は難しくなる。決勝では、スタートの上手い方が前半を託されますが、これも2人が上手ければ作戦の幅が広がります。

上級編![]()

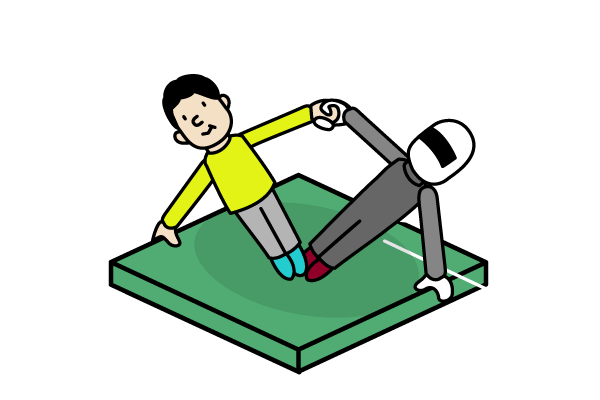

勝利を左右する、オーバーテイクテクニック!?

-

新人のレコーディングはなかなかワンテイクでは終わりません。

-

モータースポーツレースの醍醐味とも

いえるテクニックです!

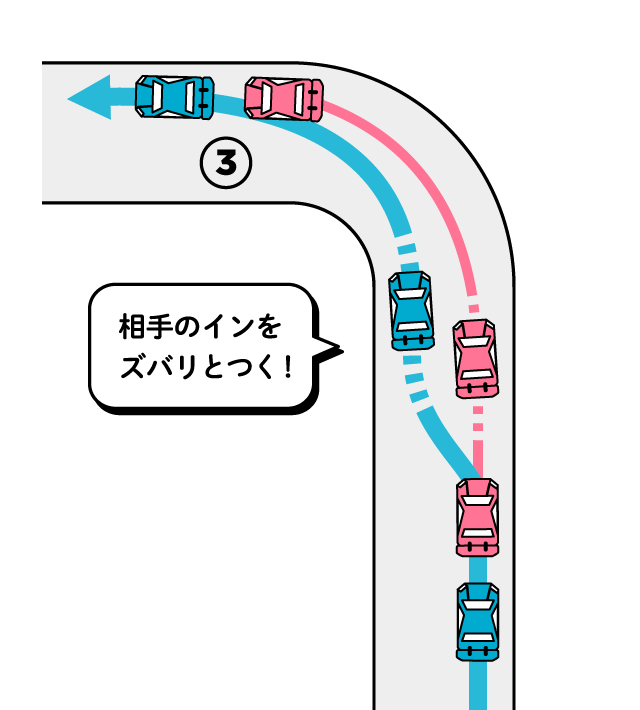

レースの華と言えば追い抜き、“オーバーテイク”です。同じクラスの前走車を抜くのは簡単でありません。オーバーテイクの基本はコーナーで相手のインに入ること。図説と合わせてみてみると、【1】コーナーに入る前からイン側を取る。【2】相手よりも遅らせてブレーキングを開始。【3】小さく速く回ってコーナーを脱出。実際には相手もマシンをインに寄せてブロックするはず。そのときはフェイントをかけます。何度かアウトから抜くそぶりを見せたり、少し引き離されたふりしたり。そして油断が見えたら、インをズバリと突く。

しかし、オーバースピードでコーナーに入ると、アウトにはらんでしまい、今度は抜いた相手がインに入り込み抜き返されてしまうこと(クロスライン)もあります。また自車が立ち上がり速度で勝るなら、本来のラインを外しても立ち上がり重視のライン取りで攻めるも手です。また、相手をGT300クラスに詰まる状況に追い込み、抜くというテクニックもあります。

上級編![]()

空気の壁を突き破るスリップストリームってなに?

-

必殺技中の必殺技です。

-

先行車の背後にできる低い気圧の領域を利用した追い越しテクニックです。

レースにおいてストレートでオーバーテイク(追い抜き)をするには、マシン間にかなりの速度差がなければ難しいのですが、これをひっくり返すテクニックが“スリップストリーム”を利用した追い抜きです。ストレートでの高速走行を行うとクルマの背後にできる気流の乱れにより、気圧の低い領域(スリップストリーム)が発生。後続車がこの領域に入り混むと空気抵抗が軽減され、通常より少ないパワーや回転数でそのスピードを維持できます。そして先行車がトップスピードに達する寸前に、そこから抜け出してフルパワーを掛ければ前走車の車速を上回ってオーバーテイクする可能性が高まります。もちろん、スリップストリームに入れないほどに速度差がある場合は無理。また、車速が上がる分、次のブレーキングは難しくなるし、スリップストリームに入っている間はラジエターやウイングに当たる風の量も減るため、冷却性能の低下やダウンフォース不足も伴うなどリスクも発生する高度なテクニックです。

上級編![]()

ピットインのタイミングは?

-

暑くて、汗かいて着替えたい時。

-

勝利を左右するための重要な戦略。

SUPER GTではドライバー交代を伴うピットインを必ず1回行います (250~300kmのレース。それ以外は別途に発表)。その際、1人のドライバーがレース距離の2/3以上を走ってはなりません。これらの規定と車両の燃費や給油、タイヤ交換タイミングを考慮して、監督、エンジニア、ドライバーで話し合いピットインする周回を決めます。タイヤ交換は義務ではないですが、消耗を考えると交換するのが基本。マシンに係わるピット作業は5人+ドライバー(変わったドライバーのベルトや無線のケーブルを差し込む作業を手伝う)で、タイヤ交換は2人以内で行います。タイヤ交換と給油は同時にできないため、交換時間を短縮するチーム力もそのままレースタイムに直結します。タイヤ消耗を抑える策があるならタイヤ無交換作戦を敢行したり、順位を争うライバルの出方を見てピットインすることも作戦の一つです。

上級編![]()

セーフティカー中にドライバーがすることは?

-

おやつを食べています。

-

セーフティカー中も絶好の再スタートをきるために様々な準備をします。

セーフティカーとはフォーメーションラップ中も隊列と走行ペースを整えるために先導し、スタートに備える役割りをします。また、レース中のクラッシュなどでレースに危険が及ぶ場合にもSCが入り先導します。この際各車の順位は保たれ、高速走行と追い越しは禁止となります。セーフティカー中競技車両はクラスごとに分けられ整列走行し、危険がなくなればレースを再開します。この間はレース状態ではありませんが、ドライバーに休む間はありません。まずはエンジン設定を燃費走行モードにし、燃料残量をピットに報告。2016年度よりセーフティカー中はピットに入れなくなったため、ピットイン予定周の目前でセーフティカーだとガス欠も起こるからです。次にタイヤとブレーキディスクの温度をキープ。温度が下がりやすいセーフティカー中は、蛇行走行などしてタイヤの温度を、加減速を繰り返しブレーキの温度を保ちます。また冷却水温やエンジン状況も確認するなど様々な事柄に注意を払います。再スタートでは、ライバル車との間隔を空けたり締めたりと駆け引きを行い、絶好のスタートを狙っていきます。

上級編![]()

マシンは車高が低い方が速い?

-

あまり関係ありません。

-

最適な最低地上高をピタリとセッティング

クルマの走行時に発生する風の流れを使った“空気力学(空力)”は、高速走行の重要な要素です。一方で過激な開発競争を抑制するための厳しい規制もあります。SUPER GTではリアウイングを共通化し、空力パーツの設置位置も制限しています。その中で重要なのが、ボディ下面の空気の流れ。ここを狭くすることで真空状態に近くなり“ダウンフォース(マシンを路面に押し付ける力)”が強く発生します。しかし、最低地上高は厳密な規定があり、コーナリング時の車体の姿勢変化、横風、燃料重量の影響も受けるため、エンジニアはコース特性も配慮した事前のコンピューターシミュレーションに加え、当日の状況やドライバーのインフォメーションなど多角的に判断し、最適な最低地上高をセッティングします。

上級編![]()

マシングリップを引き出す黄金比って?

-

6つのスパイスの配分が

決め手です!

-

メカニカルグリップ性能を引き出す

セッティングの妙です。

適切なグリップを創出するには、ウィングなどの空力パーツで得られるグリップ以外にサスペンションやボディ剛性、重量配分など車両の機械面に基づく“メカニカルグリップ”が重要になります。空力だけを重視するならサスペンションを硬くセッティングし姿勢変化の少ないクルマに仕上げますが、一方でタイヤのグリップを引き出しにくく、クルマをコントロールすることが難しくなります。そこでサスペンションをしなやかに動く様セッティングし、タイヤをより適正に路面に接地させ、メカニカルグリップを生み出します。また、サスペンションをしっかり稼働させるには高いボディ剛性も必要になります。これらはコンピューターシミュレーションで事前に計算できますが、動くクルマの姿勢やガソリン消費による重量変化、天候やコースの状況など現場で微細な修正も必要になります。余剰ウエイトで車体の重量配分を微妙に変えるというテクニックもあります。

上級編![]()

予選でポールポジションを得るための戦略

-

レースクイーンにウインクをして

もらってモチベーションアップ。

-

クリアラップを得ることを目指します。

SUPER GTなど数十台が参戦する予選では、多くのマシンが短い時間にコース上に集中します。この時、タイヤを温めていたりアタック後などペースの遅いスローカーと、タイムアタックで全速走行のマシンが混在するトラフィック(混雑、渋滞の意味)という状態になります。逆にアタックのじゃまになるマシンがない周回を“クリアラップ”と言います。当然予選では前方にマシンいないことが最速ラップにつながるために、その“クリアラップ”を得ることが重要。まずピットを出るタイミング。すでにコースが混雑しているなら、前方にマシンが少ないところをピットのエンジニアや監督に指示してもらい、コースに入ったらドライバーはタイヤを温めながら、前走車との間隔を10秒程度は空けます。そのために敢えて遅く走ったり、時には抜かれたりして調整をします。ですが、自分がトラフィックの原因になっては本末転倒。適度な間隔を得て、タイヤのグリップもベストならアタック開始。やはり予選上位の常連は、クリアラップを得るのが上手いドライバーです。

上級編![]()

タイヤとうまく付き合うテクニックって!?

-

真摯な態度でおつきあい

-

タイヤの特性を熟知し、性能を発揮させる

ことが大事なのです。

ドライバーにとってタイヤのグリップ性能をいかに上手く使うかは重要なポイントとなります。タイヤの接地面はゴム製で、路面との摩擦でゴムが熱を持つことで高いグリップが出る。レース用のタイヤにはベストのグリップ性能を発揮する“おいしいところ”があります。高いグリップ性能は新品のタイヤに最初に熱が入り、ゴムの最適温度となった1~2 周の間と言われています。この高いグリップ性能は周回を重ねるごとに 徐々に低下し、一定の性能を維持できなくなってきます。この維持できなくなった状態が“タレ”てしまった状態です。予選ではアタックラップ に最高の状態(おいしいところ)を持ってくる必要があります。その“おいしいところ”はドライバーの豊富な経験と感覚で判断します。アタック前のウォームアップ周ではマシンを蛇行させたり、コーナーでの踏ん張り具合を確認します。このタイヤの発熱を制御するのも重要なテクニックなのです。

上級編![]()

タイヤ選びって大事なの?

-

圧倒的なドラテクがあれば

どれでも一緒です!

-

ソフト、ミディアム、ハードなど

“状況に応じて”適切なタイヤを選びます。

タイヤは事前テストや過去のデータから、レース時の気象条件を想定して、ゴムの硬さが異なるソフト、ミディアム、ハードなど“数種類のタイヤ”を用意し、この中からレースエンジニアがタイヤメーカーと相談してチームが使用するセットを選択します。ソフト系のタイヤはタイムは出やすいが、反面で消耗が早い。SUPER GTでは予選の最後に使ったタイヤを、決勝スタートで使用することがレギュレーションで定められています。このため予選日に翌日(決勝)での天候、路面温度などを想定して選ぶが、路面温度が5度以上違えば選ぶ種類も変わってきます。また、決勝で使用するタイヤの想定が外れてしまった場合はピットインする周回を早めたり、後半用のタイヤ選択も変えるなど作戦も立て直しも必要になってきます。

超上級編![]()

エンジンのアップデートは何回もできないのですか?

-

無制限で更新可能!

-

シーズンに1度だけ進化型エンジンの

投入ができます。

開発コストの高騰や性能格差の拡大を抑制するため、GT500クラスのエンジン使用基数は2016年まで、年間1台あたり3基に制限されていました。年間8戦のうち、どのタイミングで2基目、3基目のエンジンを投入するかは自由で、新規エンジンを投入するタイミングでアップデートを行うことができました。2017年はレギュレーションが変更され、年間使用基数が2基に制限されています。つまり、進化型エンジンを投入できるタイミングは年間1回だけです。

年間3基を投入できた2016年は、気温の高い第7戦タイまで2基目のエンジンを使うことで、気温の低いもてぎラウンド(第3戦代替+第8戦)に焦点を絞って開発することも戦略上可能でした。気温が低いと吸入空気温度も低いため、ノッキングしにくくなります。その特性を利用して出力向上に結びつけることもできました。年間2基に制限される2017年は、耐久信頼性の都合から、終盤戦に2基目を投入するわけにいきません。

2017年の場合、長丁場となる第6戦鈴鹿1000kmで新エンジンを投入するのがセオリーです。2017年に完全新開発のエンジンを投入したHondaは、セオリーどおり、第6戦に2基目を投入。レクサスも同様です。信頼性に苦しんだ日産/ニスモは予定を前倒しし、第4戦 SUGOで2基目を投入しました。この例が示すように、エンジンのアップデートは性能向上が目的とは限らず、信頼性を向上させるために行われる場合もあります。

超上級編![]()

レーシングスーツって今と昔とど違うの?

-

今は羽根も生えて空も飛べる!?

-

素材の進化や軽さなども考慮されるように

なりました。

レーシングスーツは格好良く見せるために着るわけではありません(ちなみに、欧米ではオーバーオール(Overall)と呼ぶのが一般的)。万が一の車両火災の際に、炎の熱から体を守るのが目的です。そのため、レーシングスーツは難燃性が高いアラミド繊維系の合成繊維でできています。さらに、ルール統括団体が定める厳しい耐火基準をクリアする必要があります。スポンサーロゴのワッペンや、スーツにダイレクトに縫い付けるロゴも耐火性の高い繊維が使用されています。近年は刺繍が主流ですが、コンピューターに組み込まれたデータを使い、縫製する機械が自動で縫い付けます。

厳しい耐火基準を満たすのはあくまで基本です。ドライバーが快適に運転できるよう、耐火性能を確保しながら、通気性を高めたり、伸縮性を高めたりする改良が継続的に行われています。軽量化を追求するため、スポンサーロゴがプリントされているものや、ポケットや腰ベルトを省略したタイプもあります。ただし、腰ベルトやポケット(お守りを入れるため?)を好むドライバーもおり、チームメイトで仕様が異なる場合もあります。

超上級編![]()

ペナルティの重さは誰がどのように決めている?

-

ルーレットで決めているので、ペナルティが出ないこともあります!

-

レース審査委員会が判断しペナルティを決めています。

ペナルティを科すに値するかしないか、ペナルティを科すとしたらどの程度科すのかを決めるのは、レース審査委員会です。コースサイドに設けられた各ポストにいるマーシャル(各種フラッグを掲示したり、車両の撤去やコース清掃を行ったりする係員)からの報告を受けられる態勢を整えています。

例えば、ある車両が別の車両をコースの外に押し出したように見える行為が確認できた場合、競技長は独自の判断でペナルティの有無や軽重を決めることはありません。複数のレース審査委員の意見や過去の事例を参考に、裁定を下します。裁定が下った場合は不問に付す場合も含めて、タイミングモニター上に内容が示されます。また、警告などを示す場合は、コントロールライン上にボードが掲示され、その内容が該当する車両に示されます。ペナルティが科された場合はすみやかに指示に従わないと、失格など、さらに重いペナルティが科されます。

超上級編![]()

燃料リストリクターって何ですか?

-

リスが燃料を運んでくれる

サービスです。

-

燃料を送り込む量をコントロールし、性能を調整するパーツが組み込まれています。

燃料リストリクターは、エンジンが3.4L・V8自然吸気から2.0L・直4ターボに切り替わるのに合わせ、2014年に導入されました。定めた数値以上に燃料が流れないように流量を規制する装置で、出力を抑制するのが目的です。2013年までは出力を抑制する目的で吸気リストリクターが採用されていました。これは、吸気の入口にあたる部分の管の直径を定めることで、流入する空気の流量を物理的に管理するものでした。燃焼室で燃料が燃えるには空気(中の酸素)が欠かせないので、それが一定以上入らないようにし、出力を規制するわけです。

燃料リストリクターは空気の流量ではなく、燃料の流量を規制します。空気リストリクターによる空気量規制の場合、使える空気は規制されるので、燃料の噴射量を増やして性能向上を図っていたのが実態でした。量産エンジンとかけ離れた開発であり、エコでもありません。そのため、燃料流量規制に切り換えたのです。この場合、燃料の流量は一定の値で規制されますが、空気は使い放題です。ターボによって空気の供給量を増やしても適正に燃えるように開発すればするほど、出力は向上し、燃費も良くなります。近年の量産エンジンにおける開発の方向性と一致していることが、導入の決め手になりました。

燃料リストリクターは、一定以上の燃料が流れないよう管の径を絞って物理的に管理します。いくら蛇口をひねっても流れ出る水の量は増えないよう管の径を絞るのに似ています。エンジン回転数が7500rpmに達したところで、燃料流量が最大95kg/h(1時間に95kgの燃料が流れる)に規制される仕組みです。

SUPER GTはひとり勝ちを防いで競争を拮抗させるため、獲得したドライバーズポイントに応じたハンディ制度を導入しています。GT500クラスは獲得ポイント×2kg(例:20ポイント=20×2=40kg)のウエイトハンディが適用されます。ただし、ハンディによる性能への影響をより公平にするため、ウエイトが50kgを超えた場合は100kgまで3段階に分け、車載ウエイトを最大50kgまで軽減する代わりに、燃料流量をより絞る(最少87.4kg/h)ことで対応しています。重さによる運動性能上のハンディを軽減する代わりに、燃料流量の低減による出力のハンディを課すわけです。

超上級編![]()

なぜGT500クラスには共通パーツが使われている?

-

みんなで割り勘でパーツ代を

出す!

-

クラス1世界一決定戦をDTMとともに開催したいという強い思いから、共通パーツの導入を決めています。(※2017年現在)

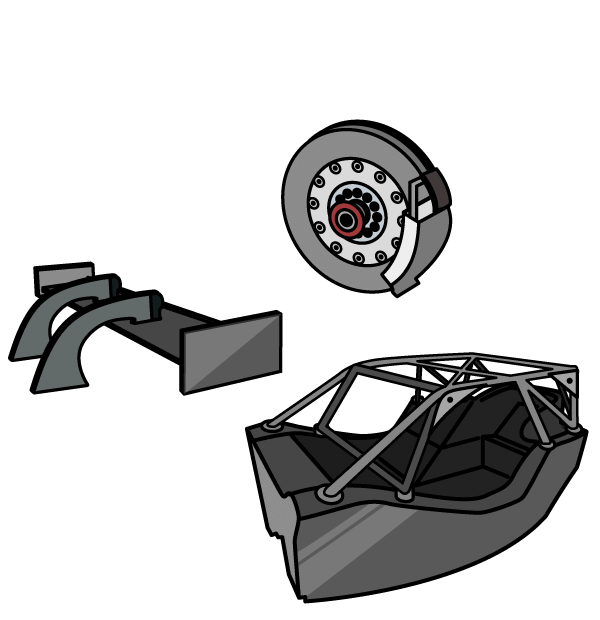

性能の均衡化とコストの低減を目的に、2014年に数多くの共通パーツが設定されました。その際、将来的にDTM(ドイツ・ツーリングカー選手権)と「クラス1」と呼ぶ世界一決定戦を開催するビジョンのもと、DTMが2012年から取り入れている技術規則を共有することにしました。 2013年までのGT500は参戦各メーカーが独自に開発したモノコック(車体骨格)を採用していましたが、2014年以降は、DTMと同じ「共通モノコック」を採用しています。また、プロペラシャフト、クラッチ、ダンパー、ブレーキ、ECUをはじめとする電子部品など、数十種類におよぶパーツがDTMとも共有する共通部品に定められています(パワートレーンのレイアウトが異なるNSX-GTは一部例外があります)。

GT500は共通パーツを取り入れた際にエンジンを2.0L・直4ターボに切り換えましたが、DTMは4.0L・V8自然吸気のままでした。このほど、DTMも2019年から2.0L・直4ターボに切り換える決定をし、クラス1の実現が一歩近づくことになりました。2017年10月のDTM最終戦ホッケンハイムにGT500車両が訪れてデモランを行ったのにつづき、11月のSUPER GT最終戦もてぎではDTM車両が訪れてデモランを行うなど、両者の交流は深まっています。