- 野菜だより 2018年11月号

- 監修:木嶋利男

- 構成・原稿:たねまき舎

- 写真:鈴木忍

- イラスト:小堀文彦

第1回では、畑の土を3層の立体構造にする耕し方を紹介しました。今回は、畑の深層に落ち葉、枯れ草などの有機物を埋める土づくりの方法を紹介します。有機物は4~5年かけてゆっくりと分解され、野菜の養分となります。根の伸びがとてもよくなり、野菜を健全に育てることができます。

- 監修=木嶋利男さん

- きじまとしお● 1948 年、栃木県生まれ。東京大学農学博士。伝統農法文化研究所代表。長年にわたり有機農法と伝承農法の実証研究に取り組む。雑誌、書籍、講演会活動を通じ、農薬と化学肥料に頼らない野菜づくりを提案し、自然の力を活かした農法の普及に努めている。『木嶋利男野菜の性格アイデア栽培』『農薬に頼らない病虫害対策』(ともに小社刊)が絶賛発売中。

TOPICS

1落ち葉床とは?

有機物を畝の下に埋める伝承農法のひとつ

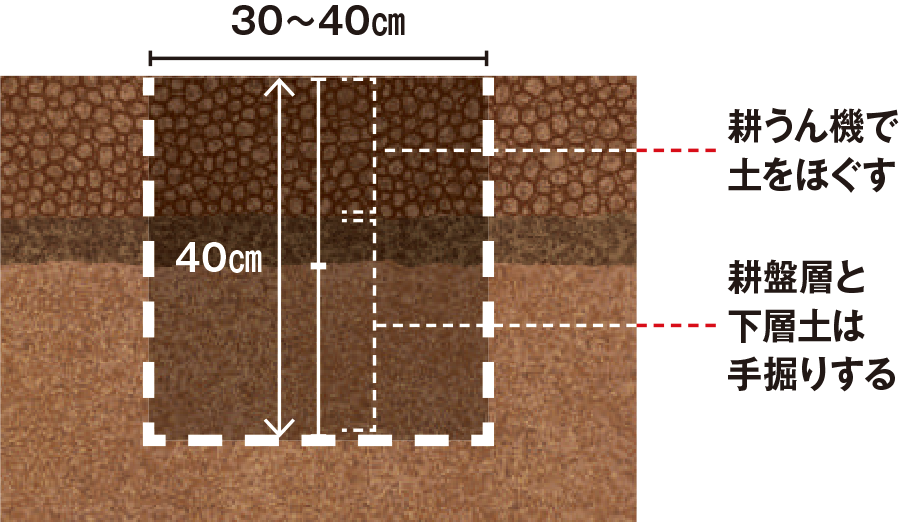

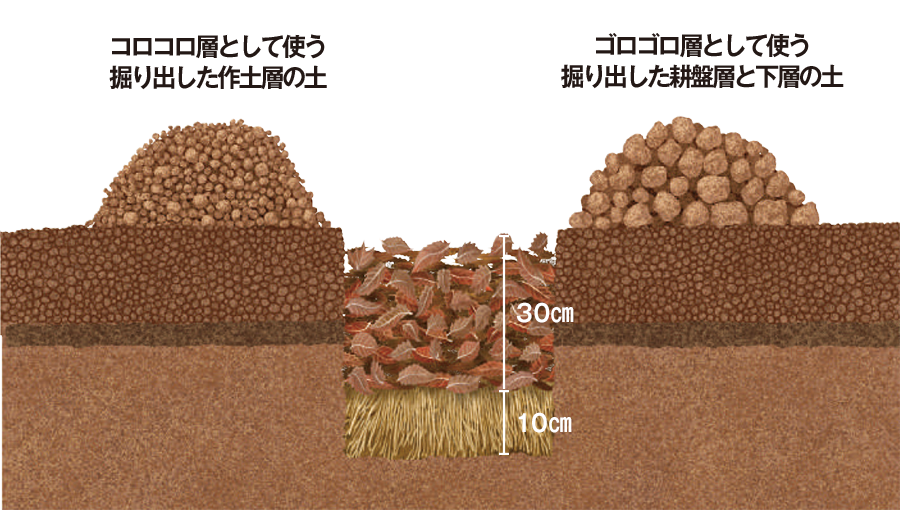

〝落葉床〟は、畝をつくる場所に深さ約40㎝の溝を掘って、大量の落葉広葉樹の落ち葉、ススキやヨシなどの粗くてかたい枯れ草を埋めておく、昔から行われてきた土づくりの技術です。

深層に埋めた有機物がゆっくり分解されるため、一度つくると4~5年は無肥料で野菜を育てられるようになります。落ち葉床づくりは晩秋から冬にかけて行います。

- ❶晩秋に公園や街路樹の落ち葉を集めます。ケヤキ、クヌギ、コナラ、サクラなどの落葉広葉樹の落ち葉が向きます。長さ5mの畝の場合、60ℓのごみ袋で約15袋が目安です。

- ❷空き地などでススキなどを刈り、束ねて雨の当たらない場所に立てかけて干しておきます。落ち葉の量の3分の1を用意します。

- ❸畝を立てる予定の場所に溝を掘り、1 と2 をたっぷりと埋めます

- ※落ち葉や枯れ草を集める際には、土地の所有者や公園の管理者などにその旨を伝えておきましょう。

ポイント立体構造の土と有機物の深層施用で

野菜の健全な生長を促す

深めに1度耕したら浅めにもう1度耕す

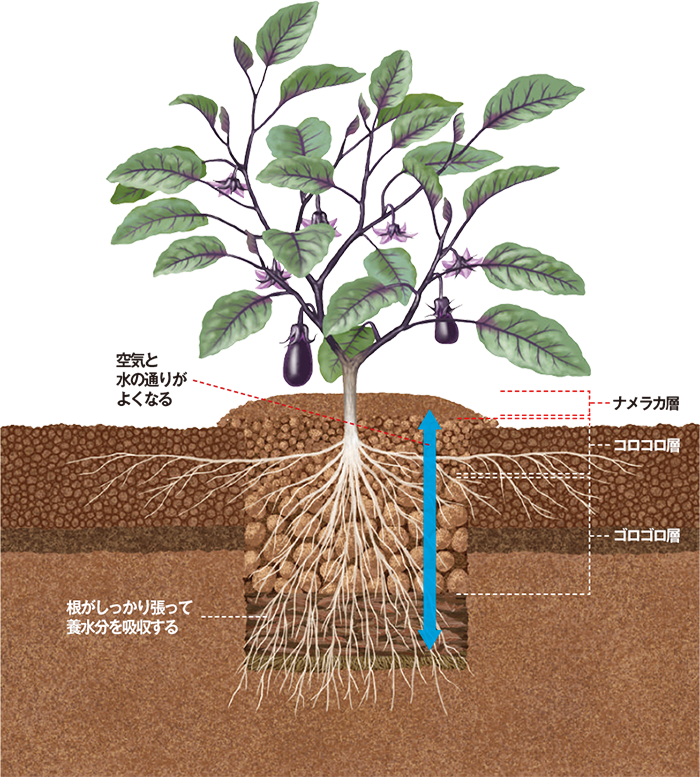

下のイラストは、落ち葉床で野菜 (ナス)が育つイメージです。

溝に埋めた有機物に向かって根を深く張って、必要な養水分をゆっくりと吸えるため野菜は健康に育ち、病虫害にも強くなります。

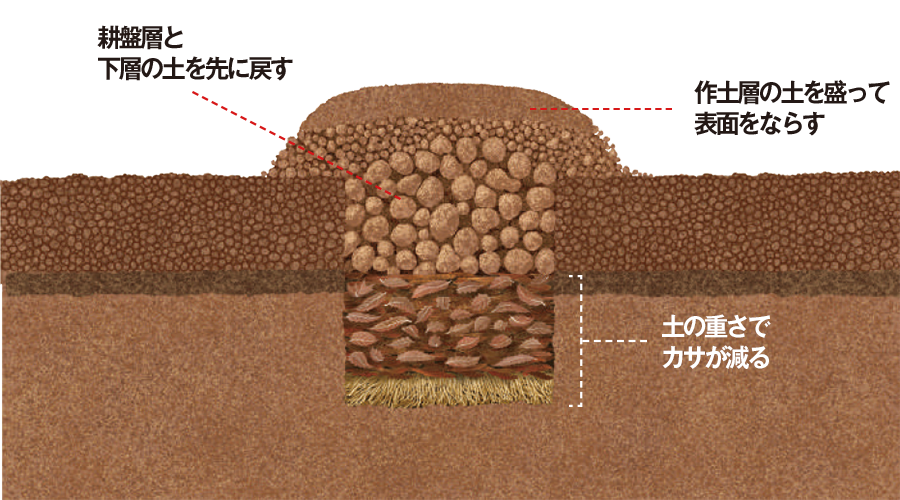

また、畝の下層は粗い塊の土、表層に行くに従い細かくやわらかい土になっていますが、これは前号で紹介した通気性と水はけがよい立体構造の土です。溝の掘り方と埋め戻し方を工夫してつくります(ぺージ参照)。

なお、落ち葉は複数の種類を利用するのがおすすめです。ミネラルが豊富になり、分解する土壌微生物も多様性を増すため、野菜の育ちがよくなります。いろいろな種類の野菜をつくる家庭菜園向きの落ち葉床になります。ただし、ダイコンやゴボウなどの根が長く伸びる根菜類は、肌荒れや又根が増えることがあるため、落ち葉床を仕込んですぐの栽培は避けましょう。

落ち葉床での野菜の生育イメージ

落ち葉床の肥料効果は長く続きます。畝の通気性と水はけも向上して根腐れの心配もなく、野菜は深く広く根を張って育ちます。

-

- 1作土層

- 鍬や耕うん機で耕して 空気と水の通りをよくした、厚さ15~20cmの層です。野菜は作土層に細根を伸ばし、養水分を吸収します

-

- 2耕盤層

- 作土層の下にある、かたく締まった土の層で水や空気の通りを遮断します。落ち葉床づくりの際には耕盤層を壊して、水や空気の通りをよくします。

-

- 3下層土

- 有機物が少なく生物活性が低い、密に詰まった土の層です。落ち葉床づくりでは、深さ約40cmの溝を掘り、根を張る土に変えます。

-

- 4埋めた落ち葉や枯れ草が分解

- 埋めた有機物がゆっくり分解され、野菜に養分を長期間供給します。落ち葉や枯れ草の埋め方を64ページから紹介します