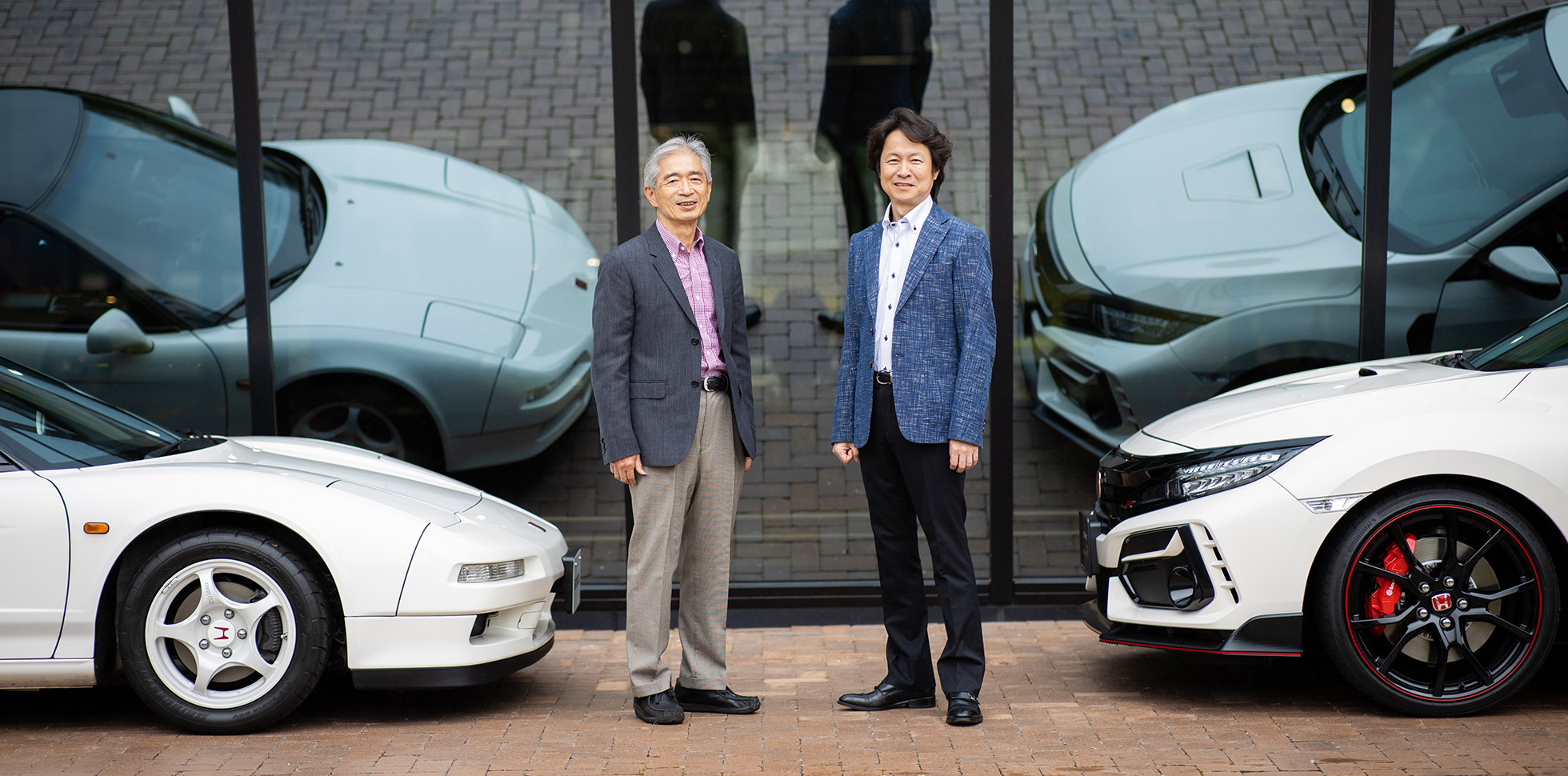

不変のTYPE Rスピリット上原 繁×柿沼 秀樹 対談 《前編》2020.11.05

2020年10月に、通称FK8と呼ばれるシビック TYPE Rが大幅な進化を遂げて登場した。この機会に、初代NSXでTYPE Rというブランドを立ち上げた上原と、最新のTYPE R開発責任者の柿沼に、あらためてTYPE Rについて語り合っていただいた。二人の開発者の思いは、いかなる方向に発展するか。ご注目いただきたい。

話す人

柿沼 秀樹

1991年に入社後、サスペンション性能の研究開発部門で、運動性能にまつわる車両ディメンションやサスペンションジオメトリーなどの研究開発を担当。1999年のS2000以降、シビック TYPE RやNSX等スポーツモデルを中心に車両運動性能開発を手がけた。2017年にシビック TYPE Rの開発責任者を務め、今回のモデルチェンジでも開発を率いた。

上原 繁

1971年に入社以来、操縦安定性の研究に携わる。1985年からミッドシップリサーチプロジェクトに参加。1990年に開発責任者として初代NSXを誕生させた。1992年にNSX-Rを開発し、TYPE Rブランドを立ち上げた人物。その後、インテグラ TYPE Rをプロデュースし、TYPE Rブランドをライトウエイトスポーツに展開するきっかけを作った。初代NSXを進化させ続け、S2000の開発責任者も務めるなど、Hondaのスポーツカー開発に携わった。現在はHondaを退職している。

──では、柿沼さんがHondaに入社されたころからお話いただけますか。

-

僕がHondaに入社したのは1991年です。入社を控えた1990年、大学4年生のときに初代NSXがデビューして、それを特集した雑誌を見たとき、「Hondaに入ったら僕もこんなスポーツカーをつくりたいな」と思っていました。もちろん誌上には上原さんがたくさん出ていて、憧れていました (笑)。

-

そうなんだね。それで研究所に入ってからは、何を担当していたの?

-

栃木研究所の第7研究ブロックに配属になって、いろいろな機能グループがあるなかでサスペンション開発を選びました。走ることが大好きでしたから、ハンドリング性能の開発に携わりたいと。

-

僕はステアリングレスポンスなどを研究する、いわゆる“操安屋”だったからハンドリングという点では同じだね。

-

入社した時、ちょうど1992年にデビューするNSX-Rの開発真っ盛りでした。そのハンドリング開発を担当していた和田さん(初代NSXテスト責任者)は、その後に私の直属の上司となった方です。上原さんと直接一緒に仕事をさせていただいたのは、S2000の開発からですね。27才のときでした。2002年に発売したNSX-Rの先行開発の時にもご一緒させていただきました。

2007年に行われた上原の退職祝いの模様。左から2番目が柿沼。一番左が和田。スポーツカー開発チームの記念写真。

-

そうだったね。ずっと機能畑(サス屋)だったの?

-

そうです。2017年モデルのシビック TYPE Rで開発責任者を務めるまで24年間ずっとサス屋で、さまざまな車種の車両運動性能開発を担当してきました。

──入社以来、ずっとTYPE Rの歴史を目の当たりにしてきたのですね。

-

初代NSX-RやインテグラTYPE Rが感動的なハンドリングでセンセーショナルなデビューを果たして以降、TYPE Rブランドは日本と欧州を軸に展開されていきました。ただ、あまりハードな足では、速度レンジが高くてアンジュレーションに富んだ欧州の道路交通環境ではボロが出てしまう。そこで同じモデルでも日本と欧州ではサスペンションの仕様を変えたり、モデルそのものをつくり分けて日本と欧州で別のシビックTYPE Rが同時に存在するなど、時代の流れのなかでTYPE Rの変遷をずっと見てきました。

TYPE Rブランドの立ち上げとなった1992年 NSX-R

-

なるほどね。

-

そんななかで、2017年モデルのシビック TYPE Rの開発責任者をやらないかという話をもらいました。僕は、クルマに求められるダイナミクスの本質は、国や環境によって変わらないと考えています。そこで、これまで実現したくても出来なかった、世界中で通用するTYPE Rを最新技術とこれまでの経験の粋を集めてつくってやろうと、開発責任者を引き受けました。

そんな思いから、TYPE R史上最速のサーキットパフォーマンスと、どこまでも走り続けたくなるようなGTパフォーマンスを、これまでにない次元で一台にしたFK8を2017年に誕生させたわけです。そして、それに満足することなく、立ち止まらずに進化をめざしたシビックTYPE Rのマイナーモデルチェンジが今秋発売されました。

そんな折、今日はこの機会にTYPE Rを生み出した上原さんの思いをあらためて伺いたいなと思いまして。 -

初代のインテグラTYPE Rは、インテグラを活性化させるモデルチェンジのときにつくったんです。1995年ですね。僕は開発責任者ではなく、プロデューサー的な立場でした。当時のインテグラは、丸目4灯のデザインがあまりにも個性的でなかなか市場で受け入れてもらえなかった。そこでフェイスリフトをするなど、いろいろと手を入れていましたが、とにかく現物を知ろうとSiRにじっくり乗ってみたんです。そうしたら、とってもバランスよくていいクルマでした。エンジンが気持ちよく回るし、乗り心地もいいし音も静か。優等生なんですよね。優等生もいいのですが、本当にクルマが好きな人の心には刺さりにくいところがあるんです。

そういう意味ではNSXも同じでした。NSXに対する感想で一番印象的だったのは、このクルマは「一高東大出(東大を卒業するような優等生の意)」みたいだと。ようするに、賢くて素晴らしくて非の打ち所がないんだけど、もっと心に火が点くような魅力が欲しいという声でした。

-

スポーツカーは非があるくらいの方がいいと(笑)。

-

食べ物でも、バランスが取れたいい味のものもあるけど、そのうち激辛が出てくるでしょ。普通の人はおいそれと食べられないんだけど、何故か惹かれるという。そういうところが人間の心理にはある。だから、「一高東大出」じゃない激辛をつくってやろうじゃないかっていうのが最初のNSX-Rの発想でした。激辛だから一般道では乗れなくていいと。サーキットで快適なクルマにしようと。それで思いっきり割り切ったわけです。音はうるさくていいし、乗り心地は硬くていい。でもサーキットでは硬く感じなくて、きわめて快適。そういうクルマにしたわけです。

それに加えて、NSXには歴史がないので、スポーツカーとしてのストーリーがないわけです。でもHondaには、他の会社じゃ絶対に真似できないような歴史がある。それはF1に挑んだ歴史です。だから、HondaのF1のヘリテージに寄り添おうと。Hondaがまだ自動車をつくる前に世界最高峰のF1グランプリへの挑戦を宣言し、そのときつくったF1マシンが纏っていた、赤バッジをつけて、チャンピオンシップホワイトにボディーを塗ったわけです。 -

響きますね~。

TYPE Rスピリットの起源、赤いHondaエンブレムとチャンピオンシップホワイトのボディーカラーを纏った第1期F1 1965年 Honda RA272

-

パフォーマンスの狙いは何かというと、ダイレクト感かな。人間とクルマが一体になる気持ちよさを徹底的に研ぎ澄ますことを求めたんです。そのために軽量化してレスポンスを高めた。

-

まさにその狙い通りのクルマでしたよね。

-

そして、ステアリングを小さくして、エアバックも取り外し、バケットシートにして、チタン製のF1で使っているようなシフトノブをつけた。ただ走りがいいだけでなく、乗る人の心に火を点けるにはエキサイトメントも重要ですから。

使われ方としては、人があまり手をかけないでサーキットを手軽に走ることができるスポーツカーというコンセプトでした。日曜日に自走してサーキットに向かい、走りを楽しんで自走して帰ってくるというような使われ方をイメージしたわけです。 -

TYPE Rの「本籍はサーキット」という言葉は、そこから出てきたんですね?

-

そうですね。そういう意味で、NSXははっきりキャラクターを分けてモデルバリエーションを展開したクルマでしたね。ノーマルのNSXはすべての道で快適で、サーキットからショッピングから、色々なことをこなせるクルマにしたんです。スーパースポーツだから、スーパーに買い物行けるクルマにしようって(笑)。そして、TYPE Rはサーキットで快適。TYPE Sはワインディングで快適で、TYPE Tはリゾートで快適。

-

いま伺って思ったのは、やっぱり素性がすごく良いベースモデルがあって、そこからTがあったりSやRがあったと。特徴を持ったラインアップをつくれたことがすごく羨ましいですね。

-

実はそうでもなかったんですよ。280馬力というエンジンパワーの制限があったからね。2004年に撤廃されたんだけど、280馬力自主規制ってやつです。上限があったから、パフォーマンスを上げるのに馬力が使えなくて、軽くするしかなかった。

-

そばで見ていて、苦しそうな開発だなと感じたのはまさにそこでしたね。NSX-RとかインテグラTYPE Rの開発は、みんなで寄ってたかっていろいろなものを剥ぎ取って、あっちこっちにバーを張ったり補強をしたり。まさにレーシングカーでもつくっているみたいだなって感じでした。初代のインテグラTYPE Rは特にそうでしたね。

ライトウエイトスポーツのTYPE R 第1号 1995年 インテグラ TYPE R

-

初代のインテグラTYPE Rは好き者が集まってつくった(笑)。

-

だから、苦しそうだったけどみんなとっても楽しそうでした (笑)。

──インテグラTYPE Rのときは筑波サーキット1分8秒という目標がありましたね。

-

速さだけを求めたわけじゃないけど、とりあえず開発の指標として目標タイムは設定しました。

-

初代インテグラTYPE Rの筑波サーキットのタイムは、その後歴代のTYPE Rたちも実はなかなか抜けなかったんですよ。そのくらい本当に速いクルマでした。やっと抜いたのは、20年後の2015年に登場した、2リッターターボを積んだシビック TYPE Rですから。そのくらいバランスが良くてカミソリみたいに切れ味鋭いクルマでしたね。

-

当時、FF はスポーツカーにならないとか、できないとかという趣旨の評論があって、じゃあつくってやろうかってインテグラTYPE Rをつくったんです。だからあれは基本的にアンダーステアが出ないように、ヘリカルLSDを使ってアンダーを抑えた。サスペンションセッティングとあわせて、アンダーステアをどう抑えるかっていうのがテーマでしたね。

-

本当に痛快なクルマでした。インテグラTYPE Rの開発テストを夜の筑波サーキットで行う機会があって、僕も連れて行ってもらったんです。25才のころでした。「柿沼乗ってこいっ!」って言われ、「いいんですか!?」と。夜の筑波を走り込んで「すげ~!」と思ったのを覚えています。最終コーナーなんてスロットル一つで挙動コントロールが自由自在。本当にこれまでのFFの先入観というか、常識からは想像もつかないくらいの楽しさがあって感動しましたね。

-

あんまり言ってきてないけど、TYPE Rはハンドリングバランスをいかに優れたものにするかというのもテーマでした。僕自身が操安屋出身だから、ハンドリングには人一倍こだわるというのもあるけどね。

-

インテグラTYPE Rの完成度というか、ファン度、プレジャー度はずば抜けていましたね。多分もう、ここまでの感覚に出会うことはないと思いますね。いま改めて見ても車体のコンパクトさや低さが際立ってますし、車重も1,000kgちょっとしかない。このディメンションに激辛スパイスふり掛けてるわけですから(笑)。

──当時のN1レーシングカーのマシンづくりに近いですよね。

-

馬力に頼らないからですね。逆にそれが初代のキャラクターを決める上でよかった。最近は馬力が結構上げられますから。テイストが変わってくるのは必然だと思います。

-

創生期のTYPE Rには削ぎ落とした潔さがあって、それこそがTYPE Rの起源だということを、初代TYPE Rの開発を目の当たりにしてきた僕は痛いほど知っているわけで。さっき上原さんが初代NSX-Rと並んでいる新型シビック TYPE Rをパッと見て「でけえな~」って仰ってましたけど(笑)、ごもっともだと思います。今の時代のシビックというベースモデルの車格や安全・環境法規だとか、背負わなければいけない前提の上で、TYPE Rの起源に宿るスピリットをどう今の時代に受け継いでいくのか、そして、さらにどう昇華させていくべきか。僕のなかでとても大切なテーマとして考えながら開発しています。だから、上原さんが仰る通りあんなにでかくなっちゃったねえ、なんですけど。でも、TYPE Rの起源や系譜、ソウルを知らない開発者がつくっていたら、もっと“軸の違う乗り物”になってしまったかもしれません。

-

難しい開発だと思います。でも、TYPE Rはブランドとして残していくべきだと感じています。こういうのを無くしていったらHondaのキャラクターがわからなくなるでしょうから。

-

本当にそう思います。これまでNSX、インテグラ、シビック、欧州アコードと四つのモデルにまで展開されたのに、いまでは末っ子のシビックが残るのみで。先代の2015年モデルに至っては台数規模もかなり縮小してしまって絶滅危惧種になっていた。でも、2017年モデルとして “新世代TYPE R” と銘打ったグローバル展開のシビック TYPE Rをつくった。これまでTYPE Rが発売されていなかった地域のお客様にも「ついにあのTYPE Rを手に入れられた!」ととても喜んでもらっています。クルマ自体の出来も世界中のお客様から大変好評をいただいている。我々が考えている以上にお客様に期待されていて、Hondaにとって本当に大切なブランドなんだって痛感しています。

そんな風潮や事業面も含めて、最近では役員からも「TYPE Rブランド、大事だよね」って言ってもらえるようになった。社内的なムードも追い風になっています。

-

それはいい流れですね。

-

今回のシビックTYPE Rの開発を通じて、若い世代の開発者も育ってきています。ほんとにこういう思いの詰まったブランドの商品開発は人を育てますよね。僕もできるだけのことをして次の世代にこのブランドを引き継いでいきたいと思っています。若い開発者たちにはTYPE Rの歴史の話もよくしているんです。

-

ブランドってソフトだと思っている人が多いけど、そんなことはないんです。ブランドは結局はハード。モノなんですよ。モノがしっかりできていないとブランドは築けない。

──ではこのあと、TYPE Rのスピリットについて、後編でさらに深掘りしていきたいと思います。ひとまず、ありがとうございました。