汎用エンジン編 Vol.2 Honda汎用エンジン、世界市場へ

100万人の作業を機械化するためのエンジン

Hondaの汎用エンジンは、1953年のH型からT型、そしてVN型まで着実に発展。軽量・コンパクトで扱いやすく、耐久性と信頼性に加え出力も向上させ、幅広い方々に扱いやすく、様々な作業を手助けするという役割を果たすことになりました。

出力も1馬力から4馬力へと進化させ用途も拡大。農作業や工事現場で発生する、これまで人や道具を使って行ってきた作業を機械化させたことで、創業者・本田宗一郎氏の思いである、Hondaのエンジン技術を使って日本を貧困から救いたいという信念が少しずつ実を結んでいたのです。

そして1960年代を迎えるにあたって、Hondaは汎用エンジンを他社メーカーに供給するだけでなく、汎用エンジンを搭載した耕うん機や、船外機、発電機などの自社開発商品を次々に発売。いずれも本田宗一郎氏の信念を形にした商品として様々な作業の機械化に貢献しました。

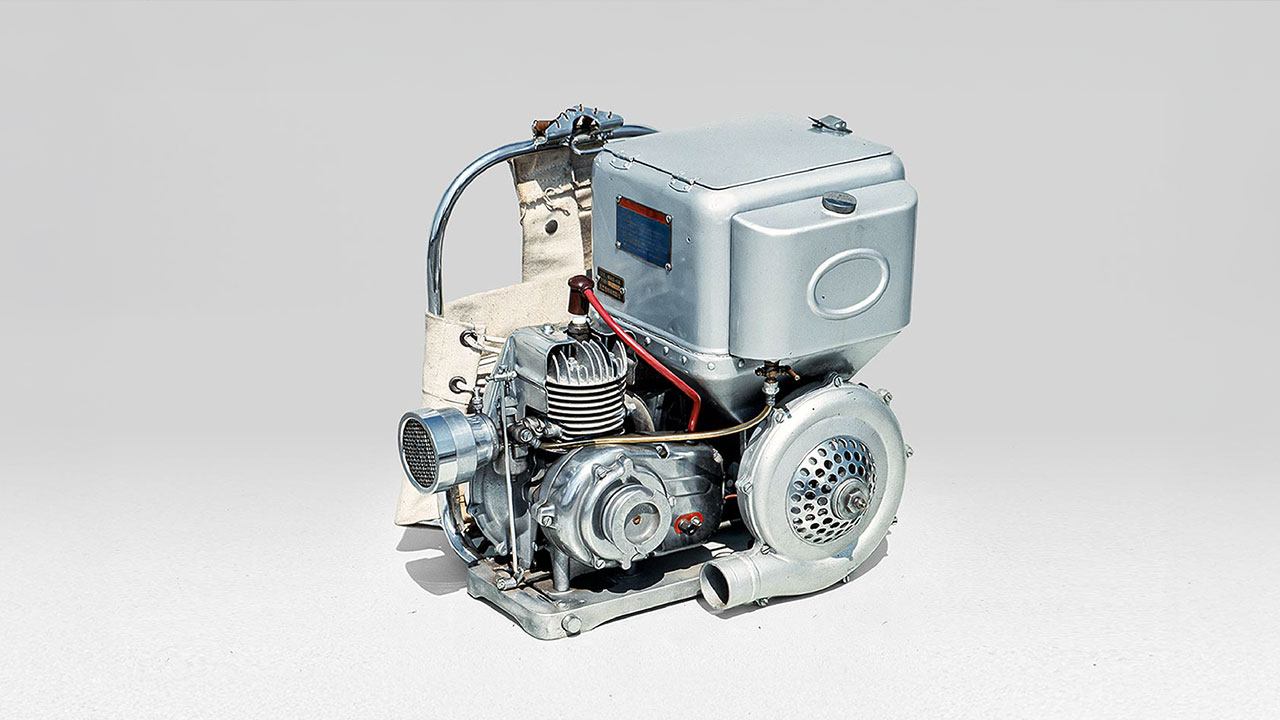

そのような中で、Hondaが新たに開発をスタートさせた汎用エンジンが、世界に通用することを念頭においたG型エンジンでした。G型エンジンは、社内でME構想とも呼ばれたもので、MEはミリオンセラー・エンジン(以下 ミリオンエンジン)の略。つまり100万人の作業を機械化することを目標としたエンジンでした。

ミリオンエンジンが目指したのは、H型からT型、VN型と同じく、軽量・コンパクトで騒音が少なく、低燃費なエンジン。100万台売れるということは、100万人の仕事を楽にすることだ、という信念から開発を開始したのです。

そのためG型エンジンの開発では、信頼性の高さに加え、丈夫で長持ちである耐久性を重視して開発し、1977年にG150・G200として販売を開始しました。4ストロークエンジンは、エンジンオイル量が少なくなると、エンジンの焼き付きを起こして壊れてしまいます。これに対応すべくG150・G200では、エンジンオイルの残量が規定よりも少なくなる前に自動的にエンジンを停止させる「オイルアラート機構」を開発して採用しました。

現在では当たり前となっている機構は、大きなトラブルが生じる前に、エンジンを停止させてオイル補給の必要性を知らせることで、トラブルを未然に防ぐことを可能としたのです。

G150・G200は、東南アジアで「店頭に並べなくても、どんどん売れる赤白のエンジン」という現象まで生み出し、タイやインドネシアではG150・G200を長いシャフトでプロペラ(スクリュー)に接続した「ロングテールボート」として使用する方々が急激に増加するなど、漁業や小型船舶移動の機械化に貢献しました。

G200エンジンを搭載したロングテールボート(タイ)

G200エンジンを搭載したロングテールボート(タイ)

同時に、他農業機械や産業機械メーカーへエンジンを供給するOEM販売も強化し、発売年の1977年に年間30万台の販売を記録。そして、発売から5年目の1982年にはME構想の目標であった年間100万台の販売台数を達成し、東南アジアを中心に世界的なヒット商品となりました。

HondaはG型エンジンを主に業務用にターゲットを絞って開発しましたが、より多くの方々の作業を機械化するためには、一般の方々にも使いやすい幅広い用途で市場をさらに拡大していく汎用エンジンの開発が必要と、新たなエンジンの検討をはじめました。

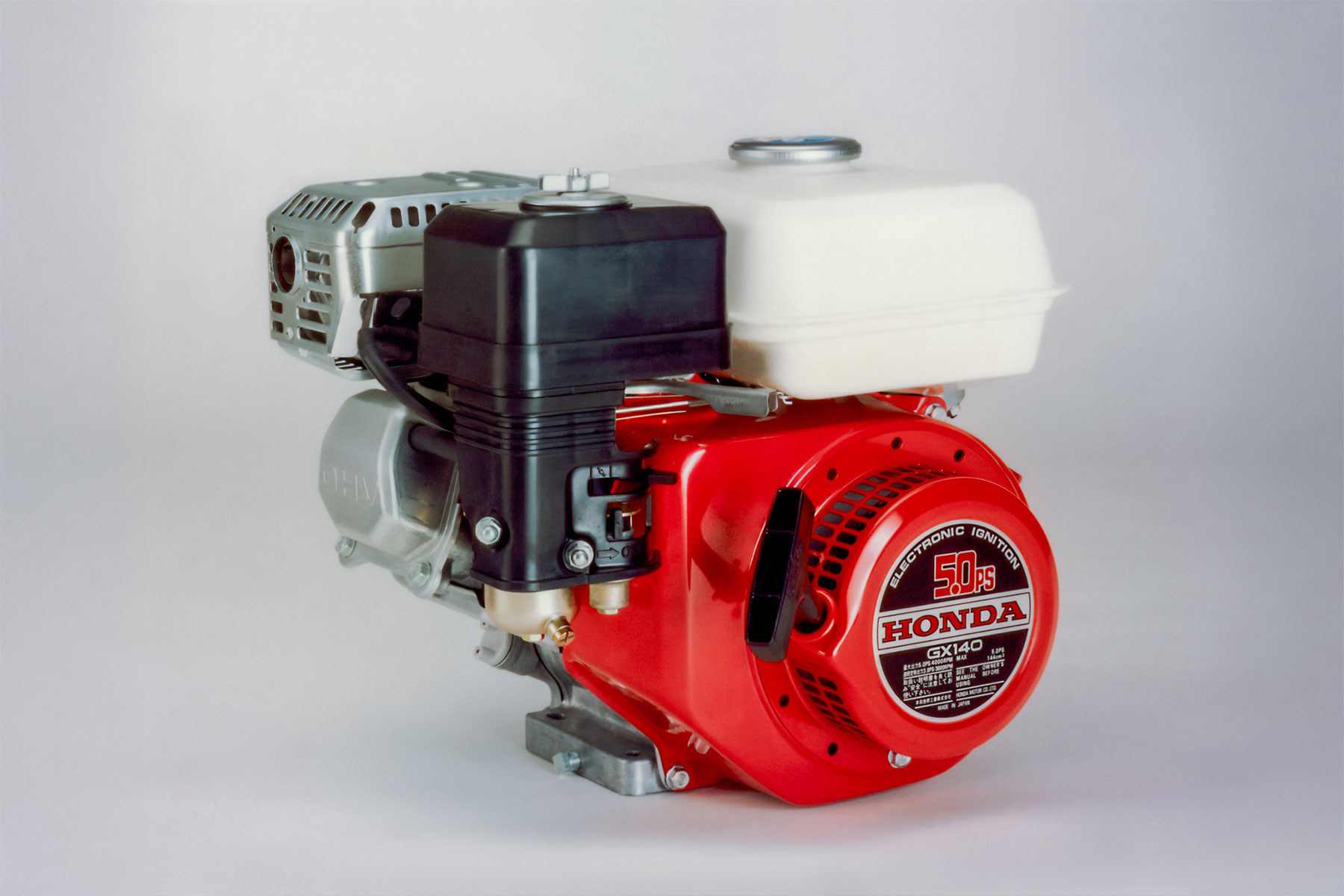

これが、現在Honda汎用エンジンの主流となっているGX型エンジンです。GX型エンジンの検討段階では、ME構想を遥かに超えるZE(ジリオンエンジン:途方もない数・未知数を意味する言葉)を合言葉に開発を開始しました。

開発コンセプトはG型エンジンより軽量・コンパクトで、さらに高出力で低燃費、高い静粛性と耐久性を併せ持つエンジン。折しも1970年代に巻き起こった第二次オイルショックをはじめとする石油危機の経験から、時代は省エネルギーに傾き、低燃費には大きな期待が向けられました。これらを実現するために、G型エンジンで採用のサイドバルブ(SV)ではなく、低燃費に効果的なオーバーヘッドバルブ(OHV)エンジンの開発を決定したのです。

このエンジンの開発で最大の課題は、G型エンジンを主とするSVエンジンを前提として規格化されているOEMメーカー側の搭載寸法から外れないこと、つまり搭載互換性を最大限高めるための仕様構築でした。

そして、1983年にGX110・GX140の販売を開始。発売当初は、既に支持されていたG型エンジンに対して新型エンジンを投入したことに対する疑問の声がありましたが、経済性や軽量化、さらには使い勝手の良さが評価されるにつれ、GXエンジンは汎用エンジンとしての完成度の高さゆえ、中国を初めとする多くのエンジンメーカーがOHV機構や傾斜シリンダー、低重心設計を模倣することで多くのGXのコピーエンジンが出回るほど、汎用エンジンの代名詞とも称される地位を確立しました。

さらには各OEMメーカーの作業機の仕様に合わせてエンジン各部を調整する「エンジンマッチング活動(アプリケーションエンジニアリング)」を積極的に実施し、GXエンジンは発売と同時に「ZE」エンジンとしての宿命を果たし、Hondaパワープロダクツ事業を支える基盤製品へと成長しました。

さらに多くの作業の機械化に向けて

Hondaは耕うん機や発電機、芝刈り機などHondaが販売している商品と競合するメーカーには、汎用エンジンのOEM供給をしていませんでした。しかし、この壁を取り除くことによって、より多くの人が機械化することによって苦しい作業から解放されるという信念に基づき施策を転換し、競合メーカーへのOEM販売を開始。大幅に販売台数を伸ばす結果となり、より多くの方々の作業を機械化するに至りました。

そして、1997年にHondaはGX22とGX31の販売を開始します。このエンジンは、社内でM4(=ミニ4ストローク)エンジンと呼ばれ、ハンドヘルド(手持ち式)の動力作業機である刈払機などへの搭載用に開発した小排気量の4ストロークエンジンです。

エンジンの傾きに影響を受けない360°自在傾斜を達成したGX22

エンジンの傾きに影響を受けない360°自在傾斜を達成したGX22

GX22エンジンを搭載した刈払機「刈丸4 UMK422」

GX22エンジンを搭載した刈払機「刈丸4 UMK422」

当時のハンドヘルド市場では、ほとんどの商品が軽量で扱いやすい2ストロークのエンジンを搭載していました。しかし、2ストロークのエンジンは潤滑油を一緒に燃焼させるため、焼やした潤滑油が混じった排気ガスが排出され、耳障りな甲高いエンジン音や、始動性の悪さ、またガソリンにエンジンオイルを混ぜた混合燃料を準備しなければならない手間暇が欠点とされていました。

その点、4ストロークエンジンは、静音性に優れ、2ストロークエンジンと比較して排出ガスもクリーンでした。しかし、ハンドヘルド製品は、作業者が機械を上下に角度をつけて動かしながら作業をすることが多いため、エンジンオイルの潤滑経路を一定に保つことができないこと、また2ストロークエンジンと比べ、部品点数が多くて重い4ストロークエンジンは、ハンドヘルド製品への搭載は不可能と考えられていました。

しかしHondaは、エンジン傾斜に対して影響を受けない「ロータリースリンガーポンピング潤滑システム」を開発。その機構をGX22に採用することで、どのような姿勢でも安定してエンジンを運転できるようにし、世界初の「360度自在傾斜超小型軽量4ストロークエンジン」を誕生させました。

その後継モデルであるGX25では「油中タイミングベルトOHC構造」を採用したことで、更なる小型・軽量化を実現しました。Hondaのハンドヘルド製品だけでなく、多くのOEMメーカーにも採用され、快適な作業環境の提供に貢献しました。

Hondaエンジンで機械化して、作業を楽にしたいという、1953年から始まった汎用エンジンに込めた信念はGX型エンジンへと受け継がれているのです。