バウデッキにホンジュラス・マホガニーを張り終えた。バウ先端に向かってラインが収束していくように見える。このあと、マスキングされコーキングとニスの下塗りが行われるので、無垢のホンジュラス・マホガニーが露わになったバウ風景は、これで見納め。

リグビーのバウデッキが張り終えられたのは、2018年10月末のことだ。

工程としては、四分厚のマリングレード合板(マホガニー合板)が、二寸厚のリム上に載り、さらにその上に、やはり四分厚に製材されたホンジュラス・マホガニーが張られていった。

バウデッキの形状はリムが組まれた段階でフォルムが想像できたが、実際にデッキ材が張られてみると、船首に向かって絞られ、ゆるやかにスラントするラインが露わになった。ため息が出る美しさだ。

リグビーのようなランナバウトが桟橋に舫われていると、人の眼は、バウデッキを見て、コクピットを見て、そしてモーターウエルを見る。逆かもしれない。船の命でもあるエンジンが搭載されたモーターウエルを見て、それをコントロールするステアリング回りを見て、シートアレンジを確認し、そしてバウデッキを見るのかもしれない。いずれにしろ、バウデッキは痛いほどギャラリーの視線に晒されることになる。だから古今東西、ランナバウトのバウデッキは、造船所の最高の技術を駆使して丁寧に造り込まれ、後付けの艤装品により華やかに演出されてきた。実用的であれば100点満点を貰えるフィッシングボートのバウと違って、となりに並ぶどの船よりも美しく、恰好良くなければいけないのがランバウトのバウで、それは宿命である。

今回紹介するのは、ニス塗りの前段階のバウデッキの写真だ。つまり無垢のホンジュラス・マホガニーが張り終えられたところで、これは木造艇の永い船体寿命の中で、ほんの一瞬だけ見ることのできる素肌のようなものだ。言ってみれば船体の極上の下地を見ているわけで、この下地があるからこそ、今後14~15回は塗り重ねられるニスによる化粧が映えるわけだ。

バウデッキは左舷と右舷を分けるように、わずかに先細りに製材された四分厚の正甲板(しょうこうはん)が張られ、左舷側、右舷側それぞれに22枚、計44枚のマホガニーが張られていった。興味深いのはそれぞれの幅で、正甲板はミジップ寄りが六寸六分あるのに対し、バウ先端部は五寸六分と先細りに製材され、44枚のデッキ材も正甲板横のもっとも長いもので、一寸九分から一寸五分に先細りになっている。

龍也氏の説明によると、デッキを美しく仕上げるためには、デッキ材を先細りになるように製材するのがポイントなのだそうだ。単に長方形に製材した板を張り合わせていくのでは、間の抜けた、締まりのないものになってしまうらしい。ハッと息を呑むようなサノランバウトの美しさの根源は、こういう技術の結集にあるようだ。マリーナでサノランナバウトを見る機会があったら、ぜひとも製材の妙を視認していただきたい。

バウデッキのセンターに四分厚の正甲板(しょうこうはん)を張る。手前の幅は六寸六分あるが、先端は五寸六分と先細りに製材されている。

バウデッキのセンターに四分厚の正甲板(しょうこうはん)を張る。手前の幅は六寸六分あるが、先端は五寸六分と先細りに製材されている。 龍也氏が両手で押さえている正甲板手前のV字に張り合わせられたデッキ材に、ウインドのフレームが載る。木ねじのために開けられた二つの穴(9mm径)のあたりが、フレーム位置のはずだ。

龍也氏が両手で押さえている正甲板手前のV字に張り合わせられたデッキ材に、ウインドのフレームが載る。木ねじのために開けられた二つの穴(9mm径)のあたりが、フレーム位置のはずだ。 デッキに張られるホンジュラス・マホガニー。張られたあと、数回のサンディングを経て、最終的には四分厚になるが、この段階では四分よりも厚く製材されている。各板の端が一分五厘(高さ)×二分(幅)に削られているのがわかる。丸い穴は木ねじ用のもので9mm径。張り合わせた後は入れ木が入れられる。

デッキに張られるホンジュラス・マホガニー。張られたあと、数回のサンディングを経て、最終的には四分厚になるが、この段階では四分よりも厚く製材されている。各板の端が一分五厘(高さ)×二分(幅)に削られているのがわかる。丸い穴は木ねじ用のもので9mm径。張り合わせた後は入れ木が入れられる。 一分五厘(高さ)×二分(幅)のコーキング用の溝を掘る。

一分五厘(高さ)×二分(幅)のコーキング用の溝を掘る。

短辺に入れられた墨に沿って、ノコとノミを駆使して溝を掘る。気が遠くなるような細かい作業だ。

短辺に入れられた墨に沿って、ノコとノミを駆使して溝を掘る。気が遠くなるような細かい作業だ。 溝を掘り終えたデッキ材をベースとなるマリングレード合板(マホガニー合板)に張っていく。

溝を掘り終えたデッキ材をベースとなるマリングレード合板(マホガニー合板)に張っていく。

コーキングに際し佐野造船所では長年の経験から、高耐候性デッキコーキング材(シーカフレックス290DCを使用)と、弾性接着シーリング材(シーカフレックス291を使用)を組み合わせて使ってきた。

ヨットなどのチークデッキでは、コーキングというとシックな黒色が主流であるのに対し、マホガニーを駆使したボートとなると、華やかな白色が使われることが多い。目的は同じシーリング&コーキングである。白と黒をいつから使い分けるようになったのか、調べてみると面白いかもしれない。

次回はコーキング風景と、サンディング、そして張り終えたバウデッキの乾燥と汚れを防ぐために行われるニスの下塗り風景をご紹介する。

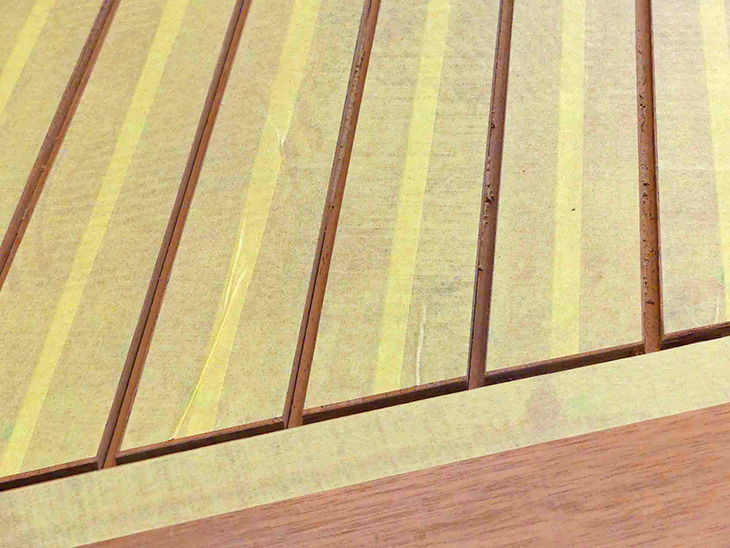

バウデッキが黄色くなった。これはコーキングのためのマスキング。丁寧にマスキングテープが張られた。

バウデッキが黄色くなった。これはコーキングのためのマスキング。丁寧にマスキングテープが張られた。

バウデッキはリムに四分厚のマリングレード合板が張られ、その上にやはり四分厚のホンジュラス・マホガニーがデッキ材として張られていくが、そのマリングレード合板の裏側を見せてもらった。マホガニー仕上げで、この面がキャビンのルーフとなる。ちなみにデッキ材を支えるリムは、白く塗装する可能性が高いそうだ。

バウデッキはリムに四分厚のマリングレード合板が張られ、その上にやはり四分厚のホンジュラス・マホガニーがデッキ材として張られていくが、そのマリングレード合板の裏側を見せてもらった。マホガニー仕上げで、この面がキャビンのルーフとなる。ちなみにデッキ材を支えるリムは、白く塗装する可能性が高いそうだ。ヘッド(マリントイレ)の造作風景

このマリングレード合板は個室ヘッドの隔壁となる。電動カッターで四角く切り抜くと...

このマリングレード合板は個室ヘッドの隔壁となる。電動カッターで四角く切り抜くと... 個室ヘッド入口の開閉式のドアがくり抜かれた。

個室ヘッド入口の開閉式のドアがくり抜かれた。 ドアがくり抜かれたマリングレード合板をヘッドに張り付ける。

ドアがくり抜かれたマリングレード合板をヘッドに張り付ける。 個室ヘッドにマリントイレを仮置き。サイズ、機能などをふまえ、国産メーカーのマリントイレとなった。電動の海水仕様だ。

個室ヘッドにマリントイレを仮置き。サイズ、機能などをふまえ、国産メーカーのマリントイレとなった。電動の海水仕様だ。 個室ヘッドの中は、上部はキャビンと同じく、ホンジュラス・マホガニーの細材をスノコ状に張り合わせ、下部は白く塗装した。その境目はホンジュラス・マホガニーによる小物置に。曲線が綺麗だ。

個室ヘッドの中は、上部はキャビンと同じく、ホンジュラス・マホガニーの細材をスノコ状に張り合わせ、下部は白く塗装した。その境目はホンジュラス・マホガニーによる小物置に。曲線が綺麗だ。サノ25ランナバウト

建造から11年目に佐野造船所に里帰りしたサノ25ランナバウト。10月からフルレストアに入っている。

レストア風景は、次回以降ご紹介する予定。以下の写真はレストア開始前の状態だ。

進水時から搭載されているエンジンはHonda船外機BF225。11年目にして絶好調だ。環境性能が高いばかりでなく耐久性を証明した、タフなエンジンだ。間もなく発売となる新型BF225も楽しみだ。

進水時から搭載されているエンジンはHonda船外機BF225。11年目にして絶好調だ。環境性能が高いばかりでなく耐久性を証明した、タフなエンジンだ。間もなく発売となる新型BF225も楽しみだ。 サノ25ランナバウトを操船する佐野龍太郎社長。このボートを設計、建造された。

サノ25ランナバウトを操船する佐野龍太郎社長。このボートを設計、建造された。文・写真:大野晴一郎