江東区を南北に流れる平久川から大横川に入って西に向かうと、すぐに東富橋が桜の枝越しに見えてくる。ちなみに東富橋の南側(写真では左側)は、以前佐野造船所があった江東区牡丹。北側は「深川の八幡様」として親しまれる富岡八幡宮のある富岡だ。先頭を行くのは輸入艇のテルヒ—15。エンジンはBF50 。BF225をマウントしたサノランナバウト24が続く。

江東区を南北に流れる平久川から大横川に入って西に向かうと、すぐに東富橋が桜の枝越しに見えてくる。ちなみに東富橋の南側(写真では左側)は、以前佐野造船所があった江東区牡丹。北側は「深川の八幡様」として親しまれる富岡八幡宮のある富岡だ。先頭を行くのは輸入艇のテルヒ—15。エンジンはBF50 。BF225をマウントしたサノランナバウト24が続く。 江戸後期の深川の古地図には、幾筋もの水路が迷路のように描かれている。

その中で、堀で囲われた富岡八幡宮の社地の南側を流れるのが大島川で、今も同じ場所を大横川と名を変えた水路が通じている。

かつて櫓や櫂に操られた和船が行き交った歴史的な水路を、ホンジュラス・マホガニーの美艇、サノランナバウト24で辿ってみた。

時期は桜花爛漫の頃、観桜クルーズである。

その中で、堀で囲われた富岡八幡宮の社地の南側を流れるのが大島川で、今も同じ場所を大横川と名を変えた水路が通じている。

かつて櫓や櫂に操られた和船が行き交った歴史的な水路を、ホンジュラス・マホガニーの美艇、サノランナバウト24で辿ってみた。

時期は桜花爛漫の頃、観桜クルーズである。

デッドスローで黒船橋付近の川面を行く。ホンジュラス・マホガニーで建造されたサノランナバウト24の艇体と、淡紅色の花弁がよく似合う。木製のボートで花見というのは究極の贅沢だ。エンジンはBF225。

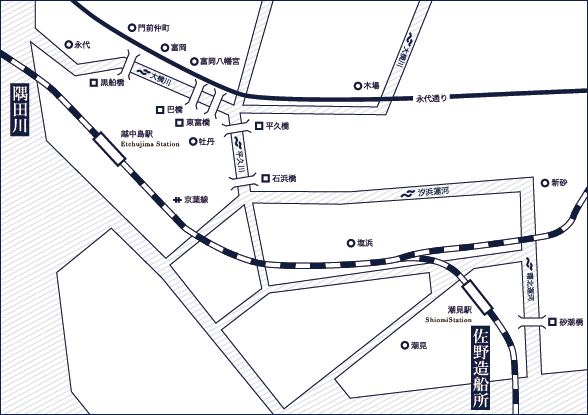

デッドスローで黒船橋付近の川面を行く。ホンジュラス・マホガニーで建造されたサノランナバウト24の艇体と、淡紅色の花弁がよく似合う。木製のボートで花見というのは究極の贅沢だ。エンジンはBF225。 コースのマップ。

コースのマップ。※イラストにある水路、橋などは、一部のものだけを描いています。

クルーズのスタート地点は江東区潮見の佐野造船所。

4ストローク船外機のBF225がセットされたサノランナバウト24に加え、最新のBF115がマウントされたばかりの和船、さらにBF50馬力が搭載された輸入艇、テルヒ—15の3艇に、佐野造船所の9代目の佐野龍太郎氏と稔氏、さらに10代目の龍也氏の3人が分乗し、大横川の黒船橋付近を目指すことになった。そのコースは、佐野造船所からすぐに曙北運河に入り、汐見運河、平久川を経て、大横川を目指すというもの(マップ参照)。ちなみに平久川と大横川は、江東内陸河川(隅田川と荒川に挟まれた内陸部を流れる10の一級河川と二級河川1河川の計11河川の総称)に含まれる感潮河川である。隅田川や運河につながっているため、潮の干満によって水位が変わる。そのことを出航前、龍也氏がもっとも気にしていた。というのも、低い橋梁が多いからだ。クルーズを行った2015年4月1日は十三夜。気象庁によれば東京(晴海5丁目)の満潮は午前3時45分と15時39分。その情報を元に出航時間は午前11時と決められ、往復で2時間ほどのクルーズに出発した。

4ストローク船外機のBF225がセットされたサノランナバウト24に加え、最新のBF115がマウントされたばかりの和船、さらにBF50馬力が搭載された輸入艇、テルヒ—15の3艇に、佐野造船所の9代目の佐野龍太郎氏と稔氏、さらに10代目の龍也氏の3人が分乗し、大横川の黒船橋付近を目指すことになった。そのコースは、佐野造船所からすぐに曙北運河に入り、汐見運河、平久川を経て、大横川を目指すというもの(マップ参照)。ちなみに平久川と大横川は、江東内陸河川(隅田川と荒川に挟まれた内陸部を流れる10の一級河川と二級河川1河川の計11河川の総称)に含まれる感潮河川である。隅田川や運河につながっているため、潮の干満によって水位が変わる。そのことを出航前、龍也氏がもっとも気にしていた。というのも、低い橋梁が多いからだ。クルーズを行った2015年4月1日は十三夜。気象庁によれば東京(晴海5丁目)の満潮は午前3時45分と15時39分。その情報を元に出航時間は午前11時と決められ、往復で2時間ほどのクルーズに出発した。

黒船橋の近くに舫われる和船。手前が2012年に進水した「みやこどり」。佐野造船所の作品だ。建造には9代目の佐野龍太郎氏と稔氏、龍也氏が携わった。そして一番奥が1996年進水の「ゆりかもめ」。こちらは8代目の佐野一郎氏(昭和61年4月1日江東区教育委員会より船大工の無形文化財に登録、表彰)による網船。

黒船橋の近くに舫われる和船。手前が2012年に進水した「みやこどり」。佐野造船所の作品だ。建造には9代目の佐野龍太郎氏と稔氏、龍也氏が携わった。そして一番奥が1996年進水の「ゆりかもめ」。こちらは8代目の佐野一郎氏(昭和61年4月1日江東区教育委員会より船大工の無形文化財に登録、表彰)による網船。 佐野龍太郎氏。

佐野龍太郎氏。江戸時代ほどではないにしろ、周辺運河を含めた江東内部河川は複雑に入り組んでいて、チャートを睨んでいただけでは、その全貌を把握しきれないというのが正直なところだ。 それに気を付けなければいけない点が幾つかある。自然保全区域、減速区域、通航制限区域、船幅制限区域、上空高注意区域、施設管理区域など、江東内部河川における船舶の通航方法が定められているからだ。その内容は東京都建設局河川部の江東内部河川通航ガイドに詳しい。

佐野稔氏。

佐野稔氏。ところで大横川というのは、東京スカイツリーの真下を流れる北十間川から墨田区の業平橋付近で南下する分流のことだが、1659年(万治2年)に小名木川(隅田川と旧中川をつなぐ水路)まで開削され、1701年(元禄14 年)以降、さらに南へ延伸された。そして東京メトロ東西線の木場駅のあたりで流れは西に向き、平久川を突っ切るようにして、かつて大島川と呼ばれた水路を経て隅田川に流れ出る。大島川は寄り洲だった越中島の発展とともに出来上がった水路で、本当に二十間(一間は六尺=約1.818m)あったのかどうかは別として、江戸期の古地図では二十間川と記されている。

本所奉行は随分と幅広な水路を造らせたものだと思うが、市域の水害対策も目的としていたというから二十間という数字になんとなく頷ける。今回のクルーズの最終目的地は、その大島川だった個所。江東区の牡丹と富岡に挟まれた水路で、桜の名所として広く知られる場所だ。都がまとめた荒川水系・江東内部河川整備計画(平成19年7月)には「水辺の散歩道における植栽樹木」という小表が載っていて、一部区間では各区が植栽等の環境整備を行っているという文言とともに、大横川の桜は1986年(昭和61年)、平久川の桜は1987年(昭和62年)に、それぞれ整備されたとある。その桜を川面から眺めようというのだ。

本所奉行は随分と幅広な水路を造らせたものだと思うが、市域の水害対策も目的としていたというから二十間という数字になんとなく頷ける。今回のクルーズの最終目的地は、その大島川だった個所。江東区の牡丹と富岡に挟まれた水路で、桜の名所として広く知られる場所だ。都がまとめた荒川水系・江東内部河川整備計画(平成19年7月)には「水辺の散歩道における植栽樹木」という小表が載っていて、一部区間では各区が植栽等の環境整備を行っているという文言とともに、大横川の桜は1986年(昭和61年)、平久川の桜は1987年(昭和62年)に、それぞれ整備されたとある。その桜を川面から眺めようというのだ。

今回のクルーズにBF115が搭載された和船も併走。

今回のクルーズにBF115が搭載された和船も併走。狭い水路を行くときはBFシリーズのような環境性能の高いエンジンが求められる。

汐浜運河から平久川へ入るには平久水門を経由する。

汐浜運河から平久川へ入るには平久水門を経由する。橋桁を潜るのも楽しいが、水門通過も水路クルーズの醍醐味と言える。

今回は通過していないが、大横川が隅田川に合流する個所には大島川水門がある。

水門に昔の川の名が残された。

平久川に掛かる平久橋付近。昭和2年の架設。護岸を見ると、どこまで潮が上がってくるか一目瞭然。江戸時代はこのあたりで潮干狩りが行われていたそうだ。

平久川に掛かる平久橋付近。昭和2年の架設。護岸を見ると、どこまで潮が上がってくるか一目瞭然。江戸時代はこのあたりで潮干狩りが行われていたそうだ。

20メートル級の鋼鉄製のバージが曳かれる運河を抜けて平久川に入り、平成5年に架設された平久橋のたもとの桜を眺めながら大横川の方へと船首を西に向けると、そこは川辺の桜田だった。植樹以後、堤の桜並木は成長を続け、花に包まれた枝を川面に向かって重そうに垂らしているのだ。まさに桜花爛漫。眼福である。

この大横川沿いは、桜並木沿いの遊歩道を陣取って酒席を設けることは禁止されている。限られた空間しかないことに加え、騒音問題やゴミの問題などその理由は多々あるが、川沿いの遊歩道脇にはオフィスビルやマンションなどが建ち並んでいるのだから当たり前の話だ。水路を行く船舶も、静かなエンジン音で、スローで走らねばならない。排ガスをまき散らすことはあり得ない。環境性能の高いエンジンが求められる。

この大横川沿いは、桜並木沿いの遊歩道を陣取って酒席を設けることは禁止されている。限られた空間しかないことに加え、騒音問題やゴミの問題などその理由は多々あるが、川沿いの遊歩道脇にはオフィスビルやマンションなどが建ち並んでいるのだから当たり前の話だ。水路を行く船舶も、静かなエンジン音で、スローで走らねばならない。排ガスをまき散らすことはあり得ない。環境性能の高いエンジンが求められる。

黒船橋付近の桜は圧巻。2005年から「お江戸深川さくらまつり」が開催されている。

黒船橋付近の桜は圧巻。2005年から「お江戸深川さくらまつり」が開催されている。 平久川から大横川に入り、ふたつ目の橋が巴橋。昭和4年に掛けられ、昭和52年に改修工事が行われた。橋桁の向こうの堤の桜が枝を広げる。大横川は、北はスカイツリーが建つ押上を東西に流れる北十間川から分流して南下する運河。昭和の時代には綺麗とは言えない川水が、墨田区吾妻橋3丁目や東駒形4丁目と業平1丁目の間を錦糸町方向に向かって流れていたが、1981年(昭和56 年)からの大横川河道整備事業により、業平橋付近から首都高速7号線の下を流れる堅川まで埋め立てられ、1993年(平成5年)4月1日に大横川親水公園として開園。大横川の川面は堅川の先から見ることができ、隅田川へと続く。

平久川から大横川に入り、ふたつ目の橋が巴橋。昭和4年に掛けられ、昭和52年に改修工事が行われた。橋桁の向こうの堤の桜が枝を広げる。大横川は、北はスカイツリーが建つ押上を東西に流れる北十間川から分流して南下する運河。昭和の時代には綺麗とは言えない川水が、墨田区吾妻橋3丁目や東駒形4丁目と業平1丁目の間を錦糸町方向に向かって流れていたが、1981年(昭和56 年)からの大横川河道整備事業により、業平橋付近から首都高速7号線の下を流れる堅川まで埋め立てられ、1993年(平成5年)4月1日に大横川親水公園として開園。大横川の川面は堅川の先から見ることができ、隅田川へと続く。しかしそれにしても、上空高注意河川である大横川に架かる橋は低い。それは実際に走ってみて、はじめて実感できる。たとえば橋越し、というよりも橋桁の下から桜並木を撮影した巴橋などは、略最高高潮面から1.1mというデータがある。潮が満ちれば船は通れなくなる。今回、サノランナバウト24のステアリングを握った龍也氏だが、この潮位のことを気にしながらも、来年に向けて建造するサノランナバウト30に思いを馳せていたはずだ。クルーズの直後、新たに製作した1/10のハーフモデルを見せて貰った。昨年の暮れに削ったハーフモデルより完成形に近づいたモデルだ。二つを比べてみると、ひと目でスターンのボリュームが増したことがわかる。これはBF250を二基掛けするためのスペース確保と、十分な浮力維持のためだ。さらにバウのフレアも大きくなり、チヤインも強めとなった。師である龍太郎氏の意見を元に細部のラインを見直した結果のハーフモデルだ。想定されるスペックは以下のとおり。

LOA:9.15m / LWL:8.00m / MaxBeam:3.20m / Draft:0.80m / Disp:4,000kg / Material:HndurasMahogany / Engine:HondaBF250×2 / Fuel:650l / Max speed:35kt / Cruise speed:30kt。

今後、実製作を前に各数値は変わる可能性がある。

LOA:9.15m / LWL:8.00m / MaxBeam:3.20m / Draft:0.80m / Disp:4,000kg / Material:HndurasMahogany / Engine:HondaBF250×2 / Fuel:650l / Max speed:35kt / Cruise speed:30kt。

今後、実製作を前に各数値は変わる可能性がある。

自らが製作した1/10サイズのハーフモデルを前にする佐野龍也氏。手にしているのが昨年製作した一号モデル。そして今年新たに削った二号モデル。師匠である佐野龍太郎氏の意見を元に、細部のデザインを見直した。

自らが製作した1/10サイズのハーフモデルを前にする佐野龍也氏。手にしているのが昨年製作した一号モデル。そして今年新たに削った二号モデル。師匠である佐野龍太郎氏の意見を元に、細部のデザインを見直した。 ランナバウト3艇のハーフモデル。一番手前は佐野龍太郎氏が製作したサノランナバウト24の元となった1/10サイズのハーフモデル。

ランナバウト3艇のハーフモデル。一番手前は佐野龍太郎氏が製作したサノランナバウト24の元となった1/10サイズのハーフモデル。コラム

佐野造船所の歴史Ⅱ

越中島の調錬場と、佐野造船所

江戸時代初期、榊原越中守が屋敷を構えていたことから、隅田川河口の寄り洲は越中島と呼ばれるようになったのは良く知られる話だが、幕末の頃には水路として整った大島川の南岸には松平下総守(忍藩)や松平阿波守(徳島藩)の屋敷があった。そしてそれぞれの屋敷に隣接するように、砲術調錬場や銃隊調錬場が置かれた。

佐野造船所が1844年には深川に移転していたことは前回ご紹介したとおりだ。 新造船を次々と浮かべていたのは、大川(隅田川)はもとより、大島川や三十間川(後の平久川)。そのすぐそばの調錬場では古来の剣術の鍛錬に加え、洋式砲術や戦術の研究が行われていた。武士たちの勇ましい掛け声や、火薬が黒煙を上げて弾ける中で、佐野造船所の船が櫓で押されていたのだろう。

ちなみに越中島の調錬場は、大政奉還後は明治政府が引き継ぎ、練兵場として使われた。

大横川最下流に架かる練兵衛橋という橋の名は、その名残だ。

江戸時代初期、榊原越中守が屋敷を構えていたことから、隅田川河口の寄り洲は越中島と呼ばれるようになったのは良く知られる話だが、幕末の頃には水路として整った大島川の南岸には松平下総守(忍藩)や松平阿波守(徳島藩)の屋敷があった。そしてそれぞれの屋敷に隣接するように、砲術調錬場や銃隊調錬場が置かれた。

佐野造船所が1844年には深川に移転していたことは前回ご紹介したとおりだ。 新造船を次々と浮かべていたのは、大川(隅田川)はもとより、大島川や三十間川(後の平久川)。そのすぐそばの調錬場では古来の剣術の鍛錬に加え、洋式砲術や戦術の研究が行われていた。武士たちの勇ましい掛け声や、火薬が黒煙を上げて弾ける中で、佐野造船所の船が櫓で押されていたのだろう。

ちなみに越中島の調錬場は、大政奉還後は明治政府が引き継ぎ、練兵場として使われた。

大横川最下流に架かる練兵衛橋という橋の名は、その名残だ。

取材協力:(有)佐野造船所

文・写真:大野晴一郎

文・写真:大野晴一郎