この船は11メーターのクルーズ艇、「Dover」。佐野造船所で建造された美しいチーク艇だ。9代目社長の佐野龍太郎氏の弟にあたる佐野稔氏が、丹精込めて造り上げた。現在、佐野造船所でチャーター艇として使用されている。右のステップに立つのは10代目の佐野龍也氏。

この船は11メーターのクルーズ艇、「Dover」。佐野造船所で建造された美しいチーク艇だ。9代目社長の佐野龍太郎氏の弟にあたる佐野稔氏が、丹精込めて造り上げた。現在、佐野造船所でチャーター艇として使用されている。右のステップに立つのは10代目の佐野龍也氏。東京の江東区にある(有)佐野造船所が、30フィートランナバウトの建造を計画している。

ホンジュラス・マホガニーの艇体に、Hondaの4ストローク船外機、BF250を2基搭載する予定だ。

2014年秋。江戸時代の創業以来、10代目となる若き名匠が、実艇建造へと第一歩を踏み出した。

ホンジュラス・マホガニーの艇体に、Hondaの4ストローク船外機、BF250を2基搭載する予定だ。

2014年秋。江戸時代の創業以来、10代目となる若き名匠が、実艇建造へと第一歩を踏み出した。

作業中は近寄りがたい緊張感を感じるのだが、工具を置くと造船所内に笑顔が溢れる。

作業中は近寄りがたい緊張感を感じるのだが、工具を置くと造船所内に笑顔が溢れる。左が佐野造船所9代目の佐野龍太郎氏(62)。右は龍太郎氏の長男、龍也氏(28)。

佐野造船所が造る船には華がある。

チークやマホガニーで組み上げられたボートやヨットは、その美しさと精巧さゆえに、至巧の工芸品と称され、走らせてみれば、頭に浮かぶのは至極の乗り心地という言葉だ。 目の前に沸き立つ波をバウがとらえたとき、スッと切り裂くように走り抜けていく。そんな走りを経験したユーザーは、口を揃えて「佐野造船の船は波に強い」と言う。同時に、スタビリティの高さを評価する声も多く聞く。乗らずとも、ボトムを舐めるように湧き上ってきたスプレーが、無骨に巻き上がることもなく海面に叩き落されるのを見れば、建造の妙と走行ポテンシャルの高さをうかがい知ることができるのである。

チークやマホガニーで組み上げられたボートやヨットは、その美しさと精巧さゆえに、至巧の工芸品と称され、走らせてみれば、頭に浮かぶのは至極の乗り心地という言葉だ。 目の前に沸き立つ波をバウがとらえたとき、スッと切り裂くように走り抜けていく。そんな走りを経験したユーザーは、口を揃えて「佐野造船の船は波に強い」と言う。同時に、スタビリティの高さを評価する声も多く聞く。乗らずとも、ボトムを舐めるように湧き上ってきたスプレーが、無骨に巻き上がることもなく海面に叩き落されるのを見れば、建造の妙と走行ポテンシャルの高さをうかがい知ることができるのである。

左より佐野龍太郎氏、龍也氏、そして龍太郎氏の実弟の稔氏(61)。 3人が江戸時代から続く造船所の歴史を守っている。

左より佐野龍太郎氏、龍也氏、そして龍太郎氏の実弟の稔氏(61)。 3人が江戸時代から続く造船所の歴史を守っている。

江戸時代に創業し、和船や業務艇を建造してきた佐野造船所が、プレジャーボートの建造をはじめて手掛けたのは昭和47年のことだ。 和船建造の技を活かしつつ、手作業で行われる建造には、1艇につき10カ月から1年の時間がかけられてきた。従って、これまでに建造されたプレジャーボートの数は30艇ほどだ。FRP製のプロダクション艇の建造隻数と比較されることもあるが、実は比較する意味がない。造り出す物が量産を前提とした商品か、あるいはカスタム性の高い作品かという、根本的な違いがあるからだ。量産されるFRP艇は、型から抜かれた後、生産ラインに乗せられて分業で組み立てられていくが、佐野造船所では、ライン図作成から実艇建造まで、作品を仕上げるという自負のもとに、ひとりが1艇を担当し、複雑な工程をこなしていく。それを思うと、10カ月から1年という建造日数は、けして長いとは思わない。

現在、佐野造船所のホームページには、ボートとヨットが10艇種紹介されている。

いずれも発注主の要望を取り入れることのできるカスタム性が特徴で、十分なヒアリングが行われた上で図面が起され、建造に入っていく。もしこの時、発注主の経験不足が露呈すると、受注を断ることがある。乗り手のスタイルが決まっていなければ、図面の起こしようがないからだ。加えて、愛情を持って長く船と付き合うことができるかどうか、そこも見られる。

今年、新たな船がラインアップに加わろうとしている。30フィートのランナバウトだ。 ホンジュラス・マホガニーの艇体に、Hondaの4ストローク船外機、BF250が2基搭載される予定だ。ライン図は佐野造船所の10代目となる佐野龍也氏(28)が起こした。 2014年11月、そのライン図を元に、1/10のハーフモデルが造られた。

現在、佐野造船所のホームページには、ボートとヨットが10艇種紹介されている。

いずれも発注主の要望を取り入れることのできるカスタム性が特徴で、十分なヒアリングが行われた上で図面が起され、建造に入っていく。もしこの時、発注主の経験不足が露呈すると、受注を断ることがある。乗り手のスタイルが決まっていなければ、図面の起こしようがないからだ。加えて、愛情を持って長く船と付き合うことができるかどうか、そこも見られる。

今年、新たな船がラインアップに加わろうとしている。30フィートのランナバウトだ。 ホンジュラス・マホガニーの艇体に、Hondaの4ストローク船外機、BF250が2基搭載される予定だ。ライン図は佐野造船所の10代目となる佐野龍也氏(28)が起こした。 2014年11月、そのライン図を元に、1/10のハーフモデルが造られた。

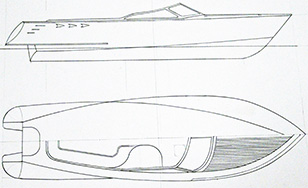

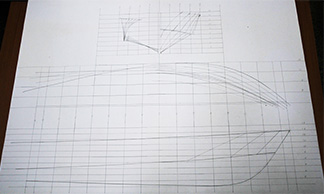

龍也氏が書き上げた30フィート・ランナバウトのライン図。スペックは次回ご紹介する。

龍也氏が書き上げた30フィート・ランナバウトのライン図。スペックは次回ご紹介する。

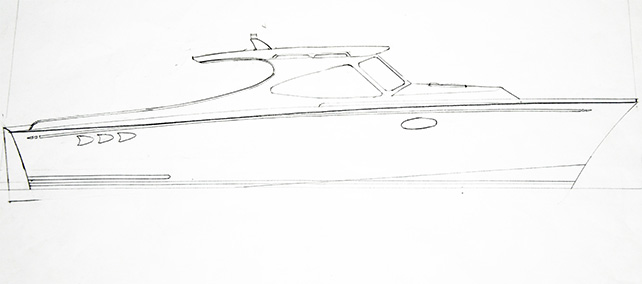

ルーフ付きも描いた。

ルーフ付きも描いた。龍也氏にとって初のハーフモデルになるからと、師であり父である9代目の佐野龍太郎氏(62)が、実艇で使う予定の高価なホンジュラス・マホガニーによる製作を許した。ライン図製作の段階で、龍太郎氏は一切口を出していない。 「自分の思うような船を造って欲しい」という気持ちがあったからだ。もちろん何か訊かれれば、すぐに応えてやろうという気持ちはあった。しかし龍也氏はひとりでライン図を書き上げ、ハーフモデルの製作へと入っていった。 「親の船を真似ていないところがいい」と、削られて形になっていくハーフモデルを見ながら言う龍太郎氏だが、「ハーフモデルが完成したら最終評価」をするのだそうだ。船底形状などを総合的に判断し、原寸図面の製作に進むか、あるいはライン図を見直すか決めることになる。

1/10のスケールで製作されるハーフモデルの全長は3フィート。すでにバウ(船首)は美しくも鋭い曲線に削られている。

1/10のスケールで製作されるハーフモデルの全長は3フィート。すでにバウ(船首)は美しくも鋭い曲線に削られている。 ホンジュラス・マホガニーでハーフモデルを製作中の龍也氏。スターン(船尾)削っている。

ホンジュラス・マホガニーでハーフモデルを製作中の龍也氏。スターン(船尾)削っている。 佐野造船所の前は東京湾に続く水路になっている。中央の後ろ姿は龍太郎氏。

佐野造船所の前は東京湾に続く水路になっている。中央の後ろ姿は龍太郎氏。右、龍也氏。桟橋を離れた「Dover」の舵は稔氏が握る。

コラム

佐野造船所の歴史Ⅰ

幕末、ペリーが来航したころには、すでに深川で和船造り

佐野造船所の歴史は、江戸時代後期にはじまる。 詳しい年代は不明ということだが、初代が今の中央区八重洲付近に作業場を構え、1844年には3代目が深川へと移転している。 黒船艦隊を率いたペリーが、はじめて江戸湾口に姿を現したのは1853年のことだ。 江戸湾をわがもの顔で走り回る黒船を、、番船に乗った浦賀奉行所の役人が、苦虫を噛み潰したような顔で追い掛け回していた時代には、すでに深川で網船などの和船を建造していたということになる。 この網船というのは水押しがグッと反り上がった船で、中には30尺前後の航長を持った大型船もあった。吉原や深川界隈の水路で、優男を載せてウロウロ走っていた猪牙船を粋な小船というなら、荒れた海に平然と漕ぎ出して網を打つ網船は、勇壮な船だったといえる。ちなみに佐野造船所では、現在もこの網船の建造を行っている。

佐野造船所の歴史は、江戸時代後期にはじまる。 詳しい年代は不明ということだが、初代が今の中央区八重洲付近に作業場を構え、1844年には3代目が深川へと移転している。 黒船艦隊を率いたペリーが、はじめて江戸湾口に姿を現したのは1853年のことだ。 江戸湾をわがもの顔で走り回る黒船を、、番船に乗った浦賀奉行所の役人が、苦虫を噛み潰したような顔で追い掛け回していた時代には、すでに深川で網船などの和船を建造していたということになる。 この網船というのは水押しがグッと反り上がった船で、中には30尺前後の航長を持った大型船もあった。吉原や深川界隈の水路で、優男を載せてウロウロ走っていた猪牙船を粋な小船というなら、荒れた海に平然と漕ぎ出して網を打つ網船は、勇壮な船だったといえる。ちなみに佐野造船所では、現在もこの網船の建造を行っている。

取材協力:(有)佐野造船所

文・写真:大野晴一郎

文・写真:大野晴一郎