「ふしぎ」を見に行こう

探検メンバー

-

- ふしぎ探検隊が行くよ!

- 隊員はると

-

- この人に聞いたよ

- 湿原にくわしい

露崎 史朗先生

湿原ってどんな場所?

- あたたかくなってきたから、どこか見晴らしのいい場所に行きたいな。

- それなら「湿原」がおすすめだよ。水をたたえた美しい草原の景色にいやされるよ。一年中きれいだけど、特に春から夏にかけては、たくさんの花もさいていて、きれいなんだ。

-

緑が一面に広がる

絶景スポット「湿原」

-

大江湿原(群馬県・福島県)。木道をゆっくり歩きながら景色を楽しめる。

- わぁ。こんな場所に行きたいな。湿原って、湿った原っぱのこと?

- おおざっぱに言うとそうだね。人によって「海も湿原だ」「砂漠にできた水たまりも湿原だ」と言ったりするくらい、言葉の意味があいまいな場所なんだけどね。

- そんなに広げちゃうと、世界中、湿原だらけになっちゃいそうだね。

- さっき写真で見たような草の生いしげる湿原は、寒くて、水のたまった場所にできることが多いよ。水のゆたかな日本には、それこそ昔はあちこちに湿原があったんだ。それは日本が古代、「豊葦原の瑞穂の国」とよばれていたことからもわかるよ。

- とよあしはらのみずほのくに?

- 「葦」は「アシ」または「ヨシ」とよばれる、水辺に育つ植物。湿原でよく見られるよ。「瑞穂」は「みずみずしい稲穂」のこと。ヨシが生いしげる湿原は、日本を代表する風景だったんだ。

-

湿原は日本人の心のふるさと

-

- 心のふるさとかぁ。たしかに、なつかしい気持ちになる景色だね。湿原は今も日本中にあるの?

- あるよ。北海道にはあちこちに湿原があるし、そのほかの地方でも気温の低い高地や、わき水の出るところ、山にかこまれたところなど、水のたまりやすいところでよく見られるよ。広い湿原は、もともと大きな湖だったことが多いんだ。

- 湖からどうやって湿原になったの?

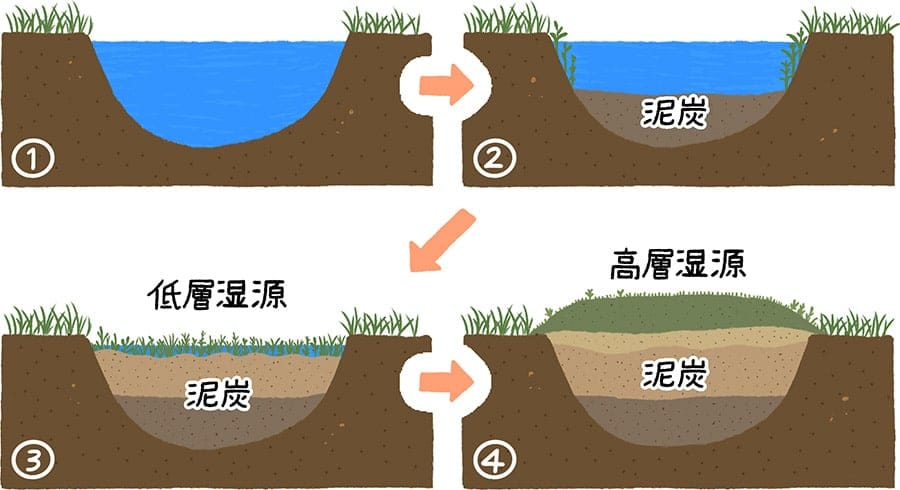

- 湖のまわりに生えたヨシやスゲなどの植物が、枯れた後もあまり腐らないまま、水底に積もっていくんだ。その植物の死がいが「泥炭」というドロドロした炭になって積み重なり、湖をおおいつくす。これがよくある湿原のでき方だよ。湿原には「低層湿原」や「高層湿原」があるよ。

-

湿原はどうやってできる?

-

水がたまった場所のまわりにヨシやスゲなどの植物が生えて、枯れた後もあまり腐らないまま水底に積もって「泥炭」となり、泥炭が積み重なって湿原ができる。

- 「低層湿原」と「高層湿原」は何がちがうの?

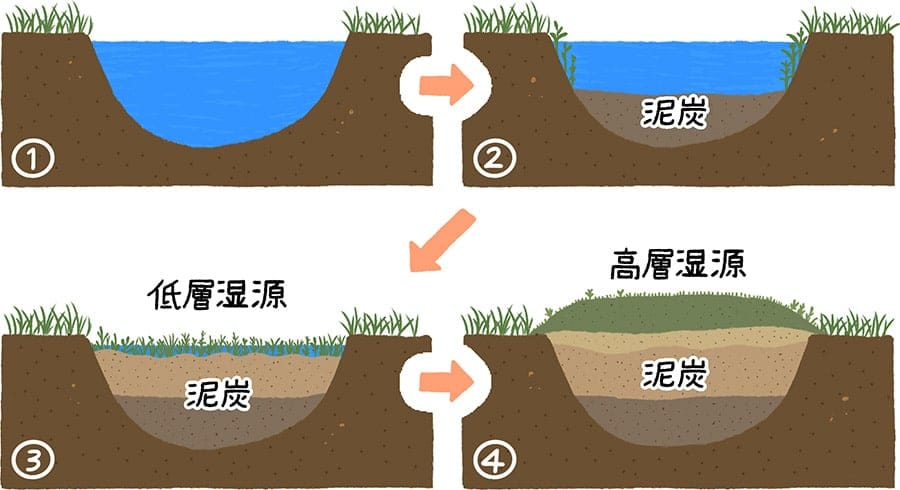

- 湿原の表面が地下水にひたっていて、水面より低いものを「低層湿原」とよぶんだ。低層湿原の泥炭は、おもにヨシやスゲでできているから「ヨシスゲ湿原」とも言われるよ。

- 泥炭がもっと積もると「高層湿原」になるの?

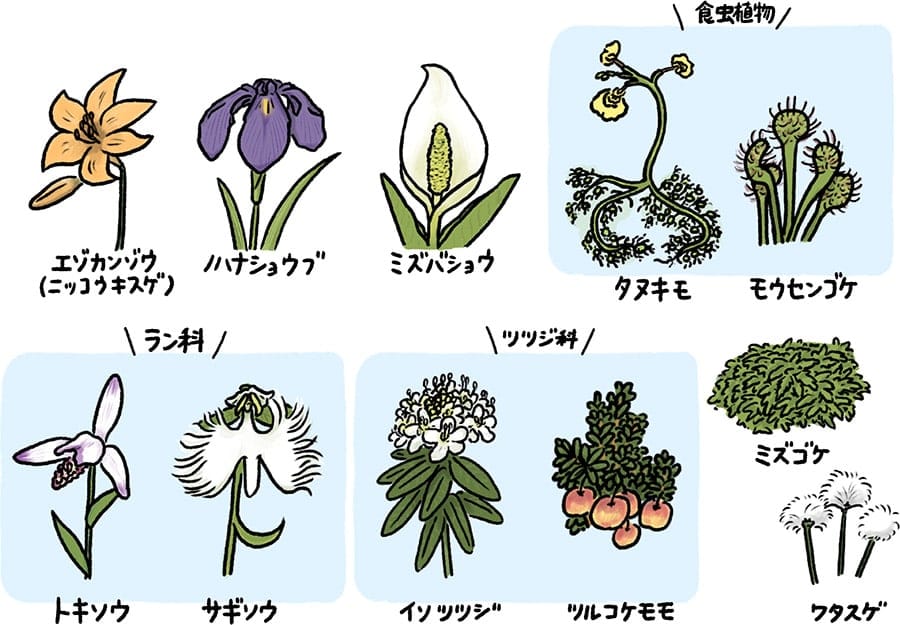

- 泥炭がさらに積み重なって、地下水の水面より高く盛り上がると、ミズゴケにおおわれるようになるんだ。これを「高層湿原」とよぶよ。高層湿原の泥炭は、おもにミズゴケでできているから「ミズゴケ湿原」とも言うよ。

- 植物はふつう枯れたら腐って土にかえるよね? どうして腐らずに積もっていくの?

- 枯れた植物が腐るのは、土の中にいる微生物に分解されるからなんだ。でも、寒くて水びたしで酸素のすくない場所では、微生物が元気に働かないから、枯れた植物があまり分解されないまま残るんだ。それが泥炭になるよ。

- だから湿原は寒い場所によくできるんだね。泥炭が積み重なって湿原ができるまで、どれくらいの時間がかかるの?

- 泥炭が積み重なるスピードはとても遅いよ。1年にたった1〜3mmくらいしか厚みがふえない。湿原ができるまでには何千年もの月日がかかるんだ。

- わぁ、気が遠くなるね。うっかり踏んで傷つけないようにしないと……!

- ちなみに、湿原の成り立ちはさまざまで、上のイラストのようにきれいに説明できるものばかりじゃないよ。中に池や沼があったり、低層とも高層とも言えない中間の湿原もあったりする。ドーム状の高層湿原が何個もつらなった広い湿原もあるよ。

- 湿原によって、いろいろな個性があるんだね。

露崎先生からのメッセージ

- 湿原に行ったなら、五感を全部使って楽しもう。鳥が頭上を飛び、耳をすませば風の音や虫の声が聞こえる。空気はおいしいし、水はびっくりするほど冷たい。頭よりも体でおぼえたことのほうが、ずっと記憶にのこるよ。

まとめ

- 枯れた植物があまり分解されないまま積もって「泥炭」となり、泥炭が積み重なって「湿原」ができる。

- 高層湿原は栄養のすくない場所だけど、工夫をこらして生きるユニークな植物が多い。

- 湿原には地球温暖化をおさえ、川のはんらんを防ぎ、水をきれいにする機能がある。

露崎 史朗

北海道大学 大学院地球環境科学研究院 教授

北海道大学 北極域研究センター 陸圏研究グループ グループ長

理学博士(北海道大学)。生態系の保全と復元の鍵を明らかにすべく、湿原や火山を主な調査地とし、自然錯乱や人為錯乱により変動する生態系において、群集多様性の維持様式およびその機構について研究している。

画像提供:一般社団法人 釧路観光コンベンション協会

画像提供:一般社団法人 釧路観光コンベンション協会

画像提供:NPO法人サロベツ・エコ・ネットワーク

画像提供:NPO法人サロベツ・エコ・ネットワーク

画像提供:尾瀬保護財団

画像提供:尾瀬保護財団

画像提供:一般社団法人 日光市観光協会

画像提供:一般社団法人 日光市観光協会

画像提供:立山黒部アルペンルート

画像提供:立山黒部アルペンルート

画像提供:下諏訪観光協会

画像提供:下諏訪観光協会

画像提供:一般財団法人 徳島県観光協会

画像提供:一般財団法人 徳島県観光協会

画像提供:くじゅうファンクラブ

画像提供:くじゅうファンクラブ