「ふしぎ」を見に行こう

君は見やぶることが

できるかな?

だます虫のナゾ

そのスゴい変身技を見てみよう!

- 山などのあぶない場所に虫をさがしに行くときは、大人といっしょに行こう。

- 虫を採集・飼育するときは、きずつけないように大切にあつかおう。

探検メンバー

-

- ふしぎ探検隊が行くよ!

- 隊員りりか

-

- この人に聞いたよ

- 虫にくわしい

亀澤 洋さん

「目立たないようにする虫」

と「目立とうとする虫」

- 亀澤さんは虫が大好きなの?

- 小さいころから大好きで、小学生のころに南米のペルーに住んでいたんだけど、そこで色とりどりの虫たちに出会って、さらに好きになっちゃったんだ。でも、この年になって、まだ見つけられない虫もいるんだよ。

- 虫はちっちゃいからね。

- 種類もとても多いからね。それに、いろいろな形に姿を変えて目立たないようにしている虫も多いんだ。

- 姿を変える?

- 擬態といって、植物やほかの虫などになりすましている虫がいるんだ。虫はエサを食べるために外に姿をさらす生活をしないといけない。でも小さくて弱いから他の生き物にねらわれやすい。そのため、いろいろな姿になりすまして、他の生き物に食べられないようにしていると考えられているんだ。

- たとえばどんなものになりすましているの?

- では、ここでクイズ! 次の写真の中に虫がいるから見つけてごらん。

虫はどこにいる?

-

第1問

-

第2問

-

第3問

-

第4問

正解!

黄色の線で囲まれているのが虫だよ!

-

第1問

ショウリョウバッタ [バッタ科]

-

第2問

イボバッタ [バッタ科]

-

第3問

アカエグリバ [ヤガ科]

-

第4問

シャクガの仲間(幼虫)

[シャクガ科]

- ショウリョウバッタやアカエグリバは葉っぱの葉脈までそっくりだね! イボバッタは地面にとけこみすぎ! シャクガは木の枝にしか見えないよ〜!

- これらの虫は、体の色や形をまわりの環境などに似せて目立たなくしている(隠蔽的擬態)んだ。

- カモフラージュしているんだね!

- では次のクイズ! これは何の虫かわかるかな?

これは何の虫?

- ハチとてんとう虫だよね?

- そう思うよね? でも、全然ちがう虫なんだよ。

- えぇ?!

- Aは「トラフカミキリ」という虫。スズメバチに似ているよね。ハチは集団でおそってくることもあるから、鳥もコワくて食べようとはしないんだ。てんとう虫は一見ねらわれやすそうだけど、実は、鳥が食べたら吐いてしまうほど苦味や毒があったりする。Bは「キボシマルウンカ」という、てんとう虫になりすました別の虫なんだよ。

- 鳥がキライなものになりすまして、鳥に食べられないようにしているの?

- おそらくそういうこと。敵を警戒させるための擬態なんだ。キケンな生き物の目立つ姿をマネることで(標識的擬態)、「食べたらマズいよ!」「近寄るとキケンだよ!」と敵にアピールしていると考えられている。

- 目立たないようにする虫もいれば、あえて目立つことで食べられないようにする虫もいるんだね。虫っておもしろ〜い!

- 他にも化学擬態という方法で相手をだます虫や、いろいろとマニアックな擬態をする虫もいるんだよ。

- マニアックな擬態をする虫? もっと知りたい!!

【まとめ】虫の擬態のパターン

- 1.目立たないようにする虫

(隠蔽的擬態) - 2.目立とうとする虫

(標識的擬態) - 3.化学物質を使ってだます虫

(化学擬態)

なぜそんなことに?!

マニアックな擬態をする虫

虫の擬態は奥が深く、

その可能性はとどまることを知らない。

中にはこんなマニアックな

芸風の虫もいるらしい……!

CASE1.ラクして生きるために擬態する虫

- アリは見た目ではなく、触角を使って化学物質を感じることで、相手を仲間かどうか判断している。それを利用したのが「アリツカコオロギ」という虫。

- コオロギなの?

- そう。見た目は全然ちがうのに、アリと同じ化学物質をまとうことで、アリのふりをしているんだ。

- 何のために?

- アリの仲間になれば、働かなくてもエサをもらえるから。

- ずる〜い!

- ね(笑)。これが化学擬態とよばれる擬態。アリは意外と凶暴な生き物だから、アリといっしょにいれば他の虫にねらわれにくいというメリットもあるんだ。

- ずるいけどよく考えたね! それも生き方のひとつなのかも……。

CASE2.暗やみで擬態する虫

- 擬態はおもに、目で獲物を見つける敵(鳥など)にねらわれないようにするためのもの。だから、地中で生活する虫や夜に活動する虫など、暗やみの世界にいる虫は基本的に擬態する必要がない。ところが暗やみの世界でも擬態する、めずらしい虫が南米で見つかっている。それが「ホタルに擬態する別の種類のホタル」(笑)。

- どういうこと?!

- ホタルはおしりを光らせることでオス・メス同士で交信して引き寄せ合っているんだけれど、その別種のホタルは、メスのホタルが出すような光を出して、つられて寄ってきたオスのホタルを食べちゃうんだ。

- 同じホタルなのにだまして食べちゃうなんて……コワい!

- ちなみに同じ南米で数年前に、発光するゴキブリが見つかったんだ。「ヒカリコメツキ」という、食べるとまずい光るコメツキムシがいるんだけど、どうもそれに似せているらしいんだ。

- 「ヒカリコメツキ」はおいしくないってことが、鳥の間では有名なのかな? おもしろいね〜。

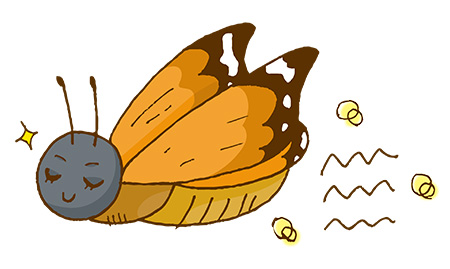

CASE3.行動まで擬態する虫

- 姿かたちだけにとどまらず、行動まで似せている虫もいるんだ。たとえば「ツマグロヒョウモン」というチョウは本来はバタバタと飛ぶはずなんだけど、毒のある「カバマダラ」というチョウに擬態している「ツマグロヒョウモン」はフワフワと飛ぶ。「カバマダラ」に姿だけでなく飛び方も似せているんだ。

-

- そこまでなりきろうとするなんて、いじらしいね……。

CASE4.自分に擬態する虫

- 「シジミチョウ」というチョウは、おしりを自分の頭のように見せるという、変な擬態をするんだ。

- え?! 自分に擬態?! 何のために?

- 鳥がチョウを食べるとき、確実にしとめるために頭から攻撃するんだ。鳥が頭とまちがえておしりをつついている間ににげちゃえ!ということなんだろうね。

-

トラフシジミ [シジミチョウ科]

- へ〜! おもしろい!

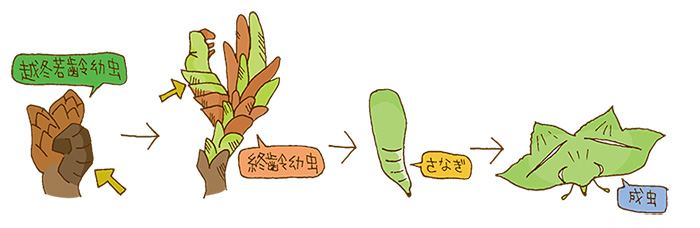

CASE5.植物の成長をそっくりマネる虫

- 「カギシロスジアオシャク」はすごいよ。クヌギやコナラなどの植物に擬態するんだけど、小さな冬芽のころから姿を似せて、芽がふくらんでいけばその形に似せ、芽がふいて少し緑がかったりピンク色がかったりすれば、その色になり、新葉が出てきたらそれに似た形になり……というように、植物の成長に合わせて、同じような形・色合いに姿を変えていくんだ。よくできているよね(笑)。

-

- もう、そこまでするならその植物に生まれ変わったらいいのに!(笑)

CASE6.ウンチやゴミに擬態する虫

- 鳥のフンって見たことある?

- うん。白っぽいものに黒いものが混ざったような感じだよね。

- まさにそれに似た虫が結構いるんだよ。たとえばこれは「ナミアゲハ」の幼虫。

-

ナミアゲハ(幼虫) [アゲハチョウ科]

- わ! 鳥のウンチにそっくり! そっか。鳥も自分のウンチは食べたくないもんね……。

- その他に、擬態と言えるのかは微妙だけれど、自分の姿をゴミでかくしてしまう虫もいる。代表的なのが「ミノムシ」。木片などを集めて植物のゴミっぽく見えるミノをつくり、その中にかくれている。

-

ミノムシの仲間 [ミノガ科]

- ミノムシは公園で見たことある!

- ミノムシはおもしろいよ。ミノから出したミノムシに、家の中でビーズや折り紙などをあたえると、それでミノをつくるんだよ。

- え、カラフルで目立っちゃうよ。かくれる意味ないじゃん……。

- 虫はあまり深く考えていないのかもしれないね(笑)。そもそも虫の擬態は、人間が勝手にそう思っているだけかもしれないという問題もあるんだ。

知りたい!聞きたい!

擬態する虫のナゾ

知れば知るほどナゾが深まる虫の擬態。

まだ解明されていないことも多い、

神秘の世界らしい……。

虫は何のために擬態しているの?

擬態の目的は「1:敵にねらわれないようにするため」「2:獲物をつかまえるため」の2つあるけれど、1の目的がほとんど。虫の天敵である鳥は視覚で獲物を見つけているから、目に見える姿かたちを変えることで、鳥にねらわれないようにしていると考えられている。

虫は「これに似せよう」と思ってその姿に進化したのかな?

それってスゴい能力じゃない? どうしてそんなことができるの?

虫は「これに似せよう」とか「似てるな〜」と思っているわけではないと思う(笑)。進化の過程で淘汰されて、現在の姿をした虫が生き残ったということ。でも、だんだんと似てきたのか、突然変異してそっくりになったのかはむずかしいところ。だって、似せている途中の姿はそんなに似ていないわけだから(笑)、食べられて絶滅してしまうよね。

最近の論文によると、葉っぱにそっくりなチョウが、遺伝子のわずかな変異で現在の姿に進化したことがわかった。つまり、短期間でそっくりな姿に進化した可能性もあるということ。それはそれで不思議な話。虫の世界にはわかっていないことがまだ多いんだ。

擬態する虫はいつ、どこに行けば見つかるの?

虫にたくさん出会うなら、夏に緑が多い野山に出かけるのが一番。緑の多い公園や家の庭で出会えることもあるよ。虫を見つけるのは最初はむずかしいけれど、とにかくたくさん見つけることが上達の近道。慣れてくると、木の枝や幹の表面の出っ張りに違和感をおぼえて、よく見たら虫だった、ということも増えていくはず。

【ミニ図鑑】擬態する虫

日本全国の緑の多い場所で生息しているよ。

外見は個体によってバラツキがあることも。

-

ショウリョウバッタ [ バッタ科 ]

原っぱにいる。羽は草のように見え、とがった頭は葉っぱの先端のように見える。全体褐色の個体もいる。体長4-8cm程度

-

イボバッタ [ バッタ科 ]

地面の土がかわいて露出したところによくいる。体の表面が、土の色や質感にそっくり。体長3cm程度

-

アカエグリバ [ ヤガ科 ]

枯れた葉っぱに似たガの仲間は、昼間は枝に引っかかった枯れ葉に静止していることも多いので、よけいにまぎらわしい。開長5cm程度

-

シャクガの仲間(幼虫) [ シャクガ科 ]

木の枝にそっくりだけど、ちゃんと動くよ。葉っぱを食べて生きている。枝に似た虫では他には「ナナフシ」も有名。体長は最大で5cm程度

-

トラフカミキリ [ カミキリムシ科 ]

桑の木がある田園地帯などにいる。攻撃力が高いスズメハチになりすますことで、鳥を遠ざけている考えられる。体長2.5cm程度

-

キボシマルウンカ [ マルウンカ科 ]

てんとう虫は、鳥が食べたら吐いてしまうほどの苦味や毒があったりする。そのためか、てんとう虫になりすます虫は多い。体長0.5cm程度

-

アリツカコオロギの仲間 [ アリツカコオロギ科 ]

アリと同じ化学物質を出すことでアリになりすまし、アリからエサをもらって生きているズルがしこい虫。体長0.4cm程度

-

ツマグロヒョウモン [ タテハチョウ科 ]

毒のある「カバマダラ」という別のチョウに姿も飛び方も似せて、鳥に食べられないようにしていると考えられる。開長7cm程度

-

トラフシジミ [ シジミチョウ科 ]

自分に擬態するめずらしい虫。おしりを自分の頭のように見せることで、頭をねらう鳥の攻撃から身を守っていると考えられる。開長3cm程度

-

カギシロスジアオシャク [ シャクガ科 ]

クヌギなどの植物が冬芽〜芽ぶき〜新葉と成長するのに合わせて、それにそっくりな姿に形を変えて成長していく。体長2cm程度

-

ナミアゲハ(幼虫) [ アゲハチョウ科 ]

チョウのさなぎや幼虫は食べられやすいので、擬態がよく見られる。これは鳥のフンに似せていると考えられる。体長2.5cm程度

-

ミノムシの仲間 [ ミノガ科 ]

枯れ葉や落ち葉などのゴミを集めてミノをつくり、中にかくれている。家の庭などでもよく見られる。体長は最大で3cm程度

亀澤 洋

株式会社環境指標生物 環境調査員

- 株式会社環境指標生物

- http://www.bioindicator.co.jp/

アリツカコオロギの仲間・カギシロスジアオシャクの写真提供:虫ナビ(https://mushinavi.com)