「ふしぎ」を見に行こう

「ふしぎ」な現象

不老不死の生きものは

存在する?

「寿命」のふしぎ

死なない生きものってこの世にいるのかな? 人間はなぜ死ぬのかな?

探検メンバー

-

- ふしぎ探検隊が行くよ!

- 隊員はると

-

- この人に聞いたよ

- 生きものの進化を研究する

長谷川 英祐先生

寿命はどうやって決まるの?

- 先生は生きものの研究をしているんだよね。おうちでも何か動物を飼っているの?

- カメが大好きで飼っているよ。でも多分、ぼくのほうが先に死んでしまうと思う。カメはとても長生きだから。

- 「鶴は千年、亀は万年」っていうけれど、本当にそんなに生きるの?

- さすがにそこまでは生きないけれど、実際にカメは他の生きものにくらべて長生きなんだ。100年以上生きるガラパゴスゾウガメという甲長およそ130cmの大きなカメもいるよ。

- 体が大きいから長生きするの?

- たしかにゾウやクジラのように体の大きな生きものは長生きするし、ネズミのような小さな生きものは早く死ぬものが多い。でも、ミシシッピニオイガメという手のひらに乗るくらい小さなカメでも50年以上生きた記録があるんだ。

- 体の大きさと寿命は関係ないの?

- 寿命は体の大きさよりも、心拍数が関係しているんじゃないかと言われているよ。心拍数というのは1分間に心臓が打つ回数。人間は60〜80回くらい打つけど、カメは8回くらいしか打たないんだ。

- 寿命は心拍数と関係がある?

-

- えぇ! 少ない! だからカメはゆっくり動くの?

- そう。動きが遅いと「代謝」が遅くなる。生きものはみんな代謝することで生命を維持しているけれど、代謝すると老化のもとになる「活性酸素」というものが出る。代謝がゆっくりだと活性酸素が出るスピードも遅くなるから、長生きできると言われているんだ。

- そっかぁ。じゃあカメを見習ってゆっくり動けば、ぼくも長生きできる?

- もともとの心拍数は決まっているから、そんなことでは寿命は変わらないかな。最近では、細胞分裂の回数は「テロメア」の長さで決まっているとも言われているよ。

- テロメア?

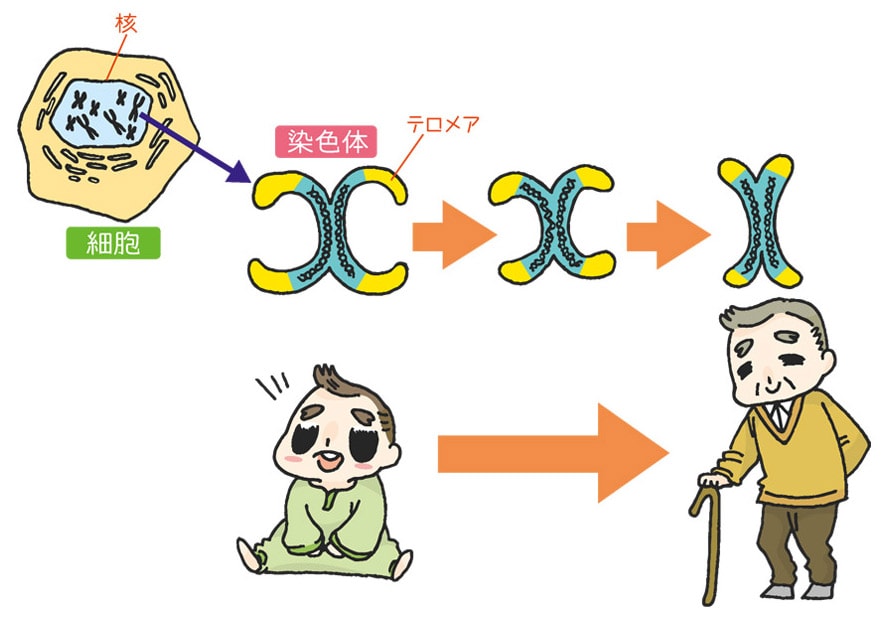

- ぼくらの体はたくさんの細胞からできているけど、細胞は分裂をくり返すことで老化していくんだ。細胞分裂ができる回数の上限は決まっていて、それを決めているのが、染色体*のはじっこについているテロメアと呼ばれる部分。

細胞が分裂するたびにテロメアは短くなり、限界まで短くなると細胞 はもう分裂できなくなって死んでしまうんだ。 * 染色体:細胞の「核」の中にあり、遺伝情報を構成するDNAとたんぱく質でできている。

- 細胞分裂の回数に関係する「テロメア」

-

- 回数が決まっているなんて、カウントダウンされているみたいでこわいなぁ。

不老不死の生きものは存在する?

- 生きものは必ず死ぬの? 死なない生きものっていないの?

- それを議論するには「生死」の定義をはっきりさせないといけない。生きているとはどういう状態を指すのか、何をもって死んだとするのか。それぞれの国の文化や法律、人々の倫理観などによっても違うから、実ははっきりした定義は存在しないんだ。

- 生死の定義か……! 簡単に決められないことなんだね。

- たとえば人間の場合、個体の生死は心臓の停止という形で区分されることがあるけれど、そうでない生きものもいる、ということは言えるよ。

- そうなの?! たとえば?

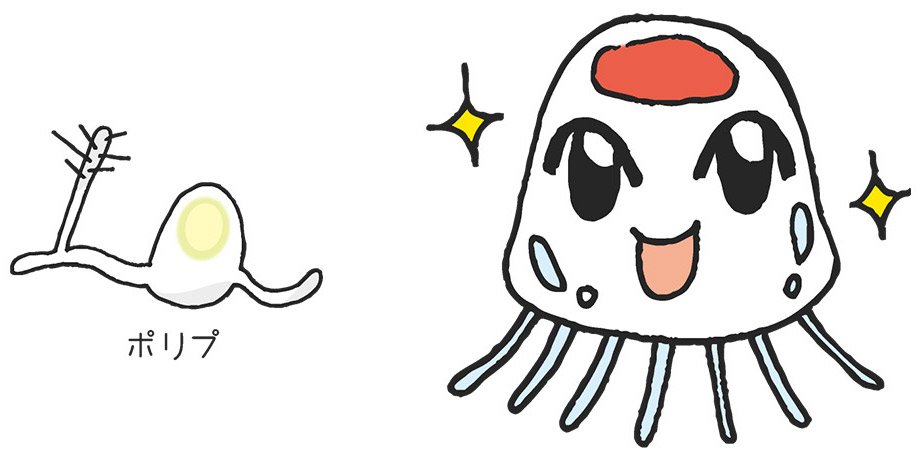

- たとえばベニクラゲというとても小さなクラゲは、若返ることで知られている。

- 若返る生きもの「ベニクラゲ」

-

ベニクラゲは成体からポリプ期へ退行することができる。ポリプの時期に無性生殖し、たくさんのクローンが生まれる。

- 若返るなんてすごい! さっきのテロメアが関係しているのかな?

- 詳しくはまだわかっていないようだけど、テロメアの長さをリセットできるのかもしれないね。

- 不思議だなぁ。他にも「死」がはっきりしない生きものっているのかな?

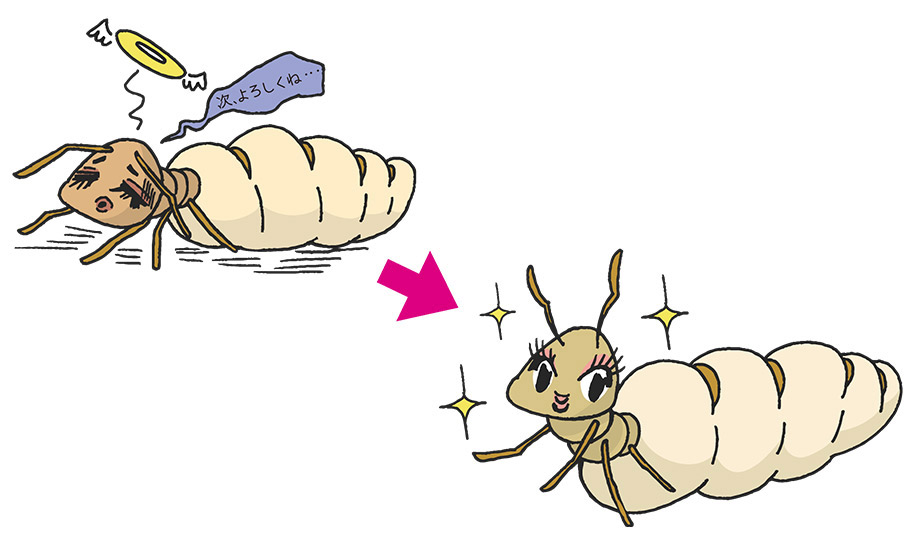

- シロアリの女王もそう。王はとても長生きするけど、女王は卵を産んだダメージで先に死んでしまう。そこで女王は自分の遺伝子をよりたくさん残すために、死ぬ前にクローン(自分)を産み、そのクローンがまた王との子どもを産む。そして死ぬ前にまたクローンを産む。だから女王は遺伝的には死なないんだ。

- 自分の分身を作ることで「不死」を達成しているんだね!

- シロアリの女王は遺伝的に「不死」

-

- このようにクローンをつくって生き延びることを「不死」と考えるなら、大昔からいる生きものはみんな不死だと言えるよ。

- そうなの?

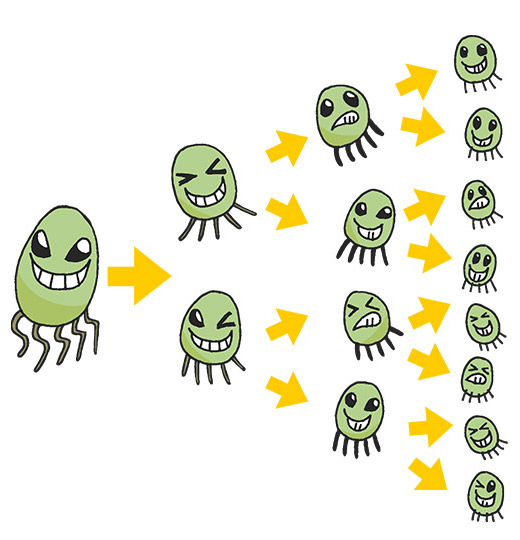

- たとえば地球に生命が誕生した頃からいる大腸菌などのバクテリア(=細菌)。これらは単細胞生物といって1つの細胞だけでできている生きもので、自分を分裂させることで増えていくから、「寿命」がないとも言える。

- バクテリアには「寿命」がない?!

-

- 増え続けて、永遠に死なないの?

- そんなことないよ。バクテリアは60度くらいのお湯をかけたら死んでしまうし、敵に食べられることもある。それはベニクラゲもシロアリもみんなそう。事故や病気では死ぬ。

- そっかぁ。不死身というわけではないんだね。

年を取ることや寿命は「進化」だった?!

- マンガに登場するような、いくら攻撃しても死なない不死身の生きものは今の地球上にはいないよ。

- 事故や病気で死ぬのは仕方ないにしても、ぼくたちがこの先進化して、寿命では死なない生きものになる可能性はないの?

- 逆に「老化」や「寿命」は生きものが進化の過程で獲得したものなんだよ。

- そうなの?!

- 生きものは、どんどん環境に適したものに進化していく。それには、常に新しい遺伝子型の個体が生み出される仕組みが大事なんだ。

- 新しい個体?

- ぼくらはお父さんとお母さんの遺伝子が組み合わさってできた、新しい遺伝子型の個体だよね。

- 何だか強そう!

- そう。寿命のない単細胞生物から、年を取って死ぬけれどいろいろな機能を備えた多細胞生物に進化していったのは、その環境ではそのほうが有利だったからだと考えられる。

- たしかに、バクテリアは寿命がなくていいなと思うけれど、バクテリアのままじゃ今みたいに楽しいお話もできないし。

- でもぼくらのご先祖様はバクテリアだったかもしれないよ。

- えぇ?!

- 実は地球上に生命が誕生したのはたった一度だけだと考えられているんだ。約38億年前に生まれた最初の生命が進化を続け、さまざまな姿をした生きものに変化してきた。その最初の生命は何だったのかわからないけれど、もしかしてバクテリアのようなものだったのかもしれない、という話。

- 一度しか誕生していないなんて……すごく奇跡的な出来事だったんだね!

- そうなんだ。そして今、地球上で生きている生きものはみんな、体のどこかに最初の生命の遺伝子を持っている「直系の子孫」であるはず。その遺伝子が一度も途絶えていないんだ。そういう意味でぼくらは一度も滅びたことがないと言える。

- 生きものはみんな最初の生命の直系の子孫?!

-

- そっか! 動物も植物も細菌もみんな最初は一つの命で、一度もその根を絶やしたことがないんだね。

- そう。生きものにとって一番大事なのは「滅びないこと」なんだ。

- 滅びたら終わりだもんね。

- そして生きものは、たとえライオンとシマウマのように食う・食われるの関係であったとしても、お互いに滅びないような関係になっていて、だからこそ今もその関係が続いているんじゃないかとぼくは考えているんだ。いろいろな生きものがいて、いろいろな人がいる世の中が長続きしているのは、それが必然だからなんじゃないかと。その話はまたいずれしようか。

- うん! 「寿命」なんてなかったらいいのにと思っていたけど、今日のお話を聞いてちょっと前向きなイメージも持てたかも。

まとめ

- 心拍数の少ない生きものほど長生きする

- 細胞分裂の回数の上限を決める「テロメア」の長さが寿命のカギ

- 「老化」や「寿命」は生きものが進化の過程で獲得したもの

長谷川 英祐

進化生物学者

北海道大学大学院農学研究院准教授。動物生態学研究室所属。子どもの頃から昆虫学者を夢見て、大学時代には社会性昆虫を研究。民間企業に5年間勤務した後、東京都立大学大学院で生態学を学ぶ。主な研究分野は「社会性の進化」や「集団を作る動物の行動」など。趣味は、映画、クルマ、釣り、読書、マンガ。著書に、ベストセラーとなった『働かないアリに意義がある』(中経の文庫)、『面白くて眠れなくなる進化論』『面白くて眠れなくなる生物学』(いずれもPHP研究所)などがある。