「ふしぎ」を見に行こう

なぜ1万年も

平和が続いた?

今注目される

「縄文時代」のナゾ

でも実は意外と尖った人たちだった?

貝ばかり食べていたわけじゃない? ナゾにせまろう!

画像提供:一戸町教育委員会

探検メンバー

-

- ふしぎ探検隊が行くよ!

- 隊員はると

-

- この人に聞いたよ

- 縄文時代にくわしい

武藤 康弘先生

縄文時代の文化や技術は

世界最先端だった?!

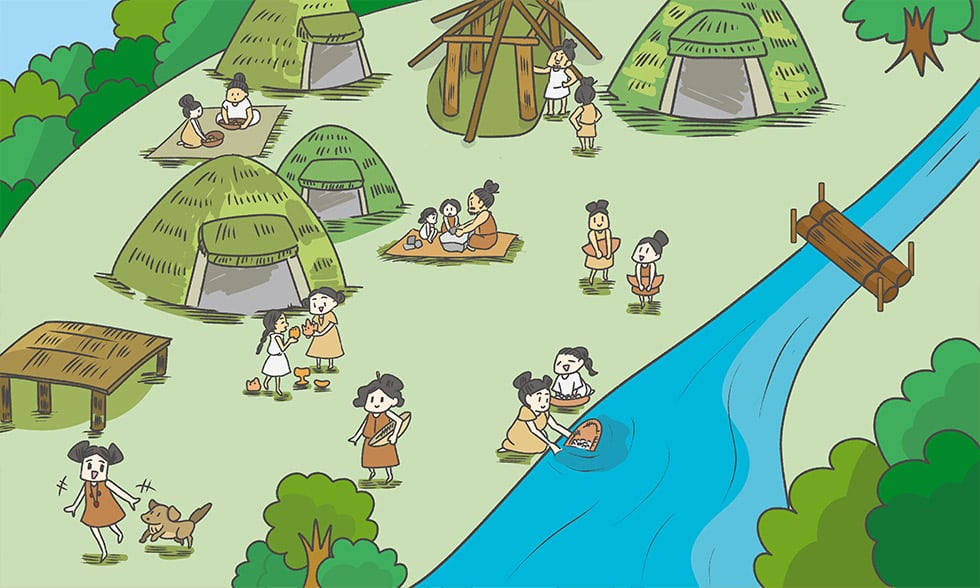

- 縄文時代って学校も会社もなかったんだよね。みんな毎日何していたの?

- 狩りに行ったり、海や川に魚を獲りに行ったり、木の実をひろいに行ったり、食料の加工をしたり、やじりや編みカゴを作ったり……いろんなことをしていたよ。

- 自給自足で、家も道具もぜんぶ手作り? そんな暮らしに憧れるな〜。狩りはちょっと怖そうだけど。

- 狩りといっても、ヤリや弓矢で仕留めるような危険なことを毎回していたわけじゃないよ。ワナや落とし穴をしかけて、それを見に行くだけの日もあっただろう。

- それならぼくにもできそう。

- それぞれが、できることをやる。病気やケガした人を看病していた形跡もあるし、みんなで支え合って暮らしていたんじゃないかな。

- えらい人はいなかったの?

- 長老はいたけれど、身分の差はゆるいものだったと思われるよ。

- だれかに命令されることもなく、自由にできたのかな。いい時代だな〜。

- 自然のめぐみが豊富で、必要な分だけをとれば良かったから、現代のような貧富の差もなく、大きな争いはなかったようだ。

- 自給自足の縄文時代の暮らし

-

- いいなぁ。心が安定しそう。

- 稲作が広まった次の弥生時代から、米をたくわえる人が現れた。地域の人を働かせて米をつくるようになり、支配する人と支配される人に分かれ、貧富の差も開いた。土地争いや田んぼに引く水の奪い合いもあっただろう。

- ケンカも増えた?

- この時代になると、こん棒でなぐられた人や、額にやじりが刺さって殺された人の骨が見つかっているよ。

- 急に殺伐としてきたね……。

- 縄文時代は比較的おだやかだったから、1万年以上も続いたのかもしれないね。こんなに長く続いた時代は世界史の中でもめずらしいんだ。

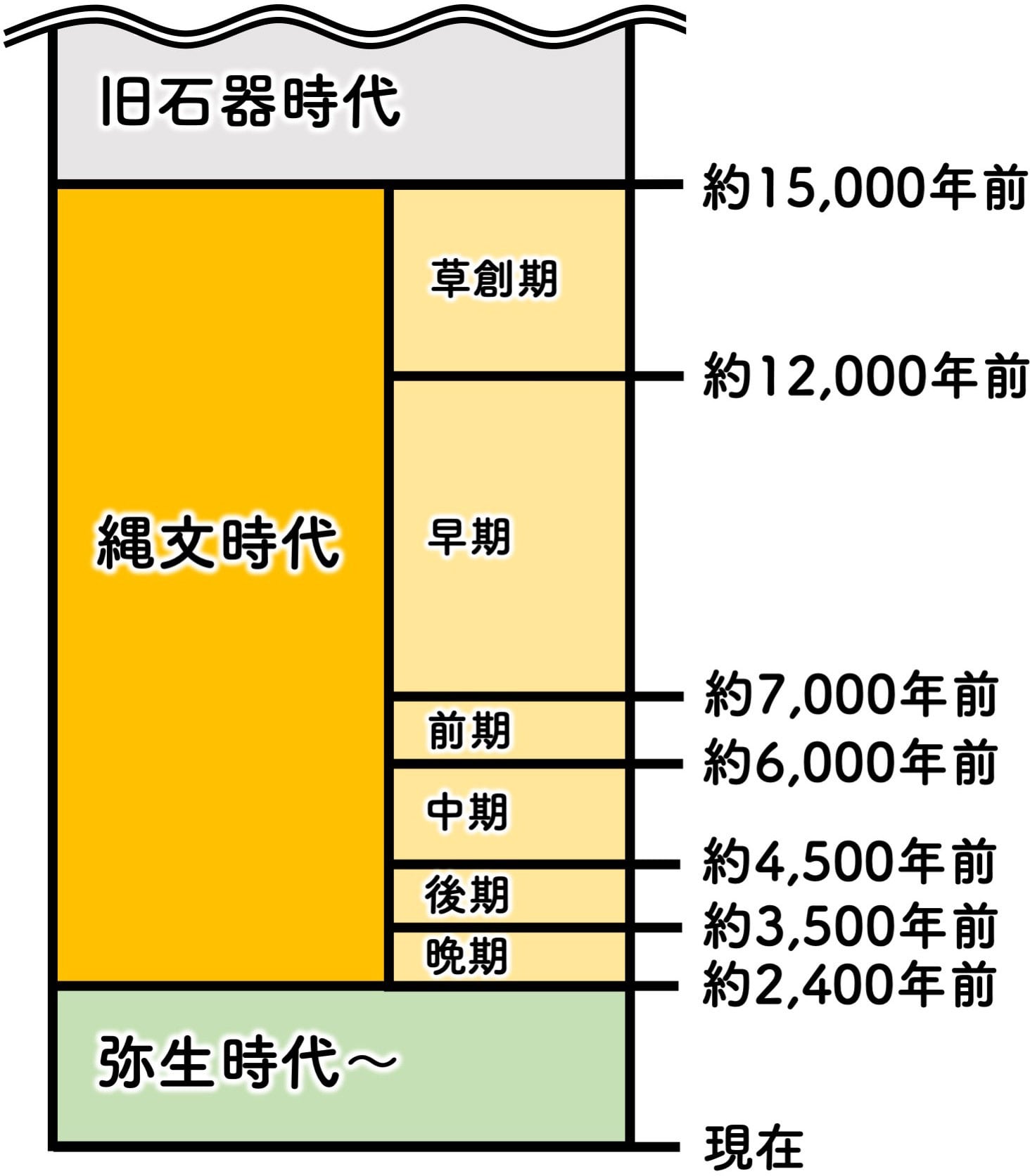

- 縄文時代はすごく長い

-

縄目の模様がついた「縄文土器」が作られていた時代を「縄文時代」という。つくられた土器の表現形式によって6つの時代に分かれている。(年代は諸説あり)

- 本当に長いね! どうしてこんなに長く続いたのかな?

- 日本には海の幸や山の幸がたくさんあり、当時は人口が少なかったからね。大陸のように外敵に攻められる心配がなかったこともあるだろう。

- 心にも余裕があったのかな。

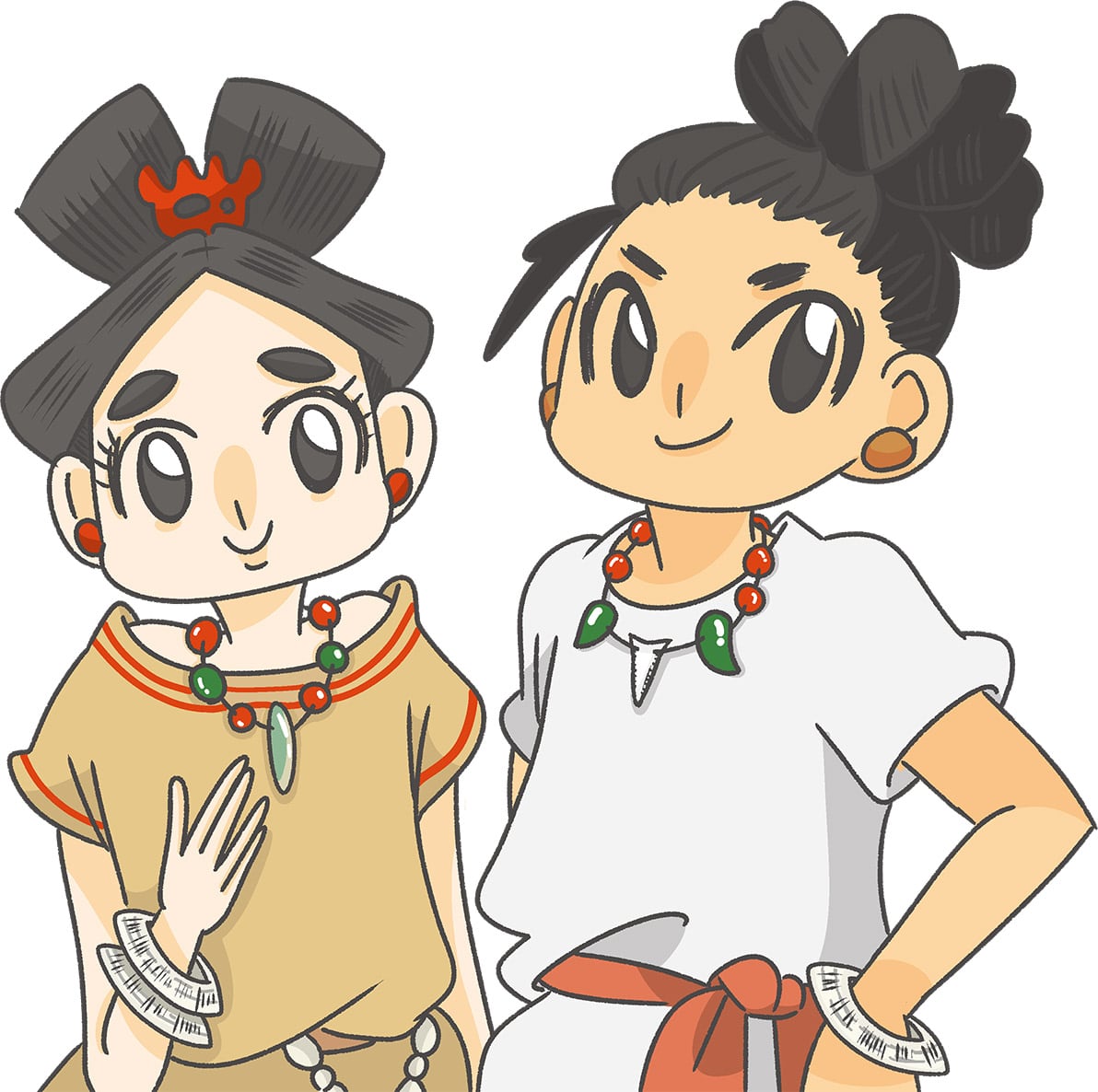

- 「不要不急」といわれる文化が発達するには、たしかに心の余裕が必要だよね。縄文時代の文化や技術は当時、世界の最先端だったといえる。特に後期・晩期に発達し、人々はすごくオシャレだったんだ。

- オシャレが大好きだった縄文人

-

- アクセサリーをジャラジャラつけてる!

- ヒスイやサメの歯やイノシシの牙でできたペンダントとか、赤い漆塗りの竪櫛やシカ角で作ったカンザシとか、オシャレだよね。耳に穴をあけて土製の大きなピアスをしていたりもした。男性も女性もこうしたアクセサリーを身につけていたようだ。

- 髪型も凝ってるね。どうなってるかわからない!

- お団子にしたり、編みこんだり、ドレッドヘアのような髪型の人もいたよ。

- 手先が器用だったのかな? 縄文土器もすごくクリエイティブだよね。これなんか、センスが尖ってるよ!

-

縄文時代中期につくられた

「火焔土器」 -

画像提供:新潟県立歴史博物館

- こういった縄文土器は、復元がとても難しいんだ。ふつうに作ると途中で割れてしまったり、飾りが取れてしまったりする。それぞれの工程をどのようなタイミングでおこなっていたのかナゾなんだ。

- そんな高度なものを縄文時代の人はみんな作っていたの?

- おそらく縄文時代の後半には、アクセサリーや土器などの工芸品を作る専門の人がいたと思われるよ。粘土の特性などを知り尽くしていたんだろう。

-

優秀なクリエイターが

たくさんいた?! -

- 土器クリエイターか。その人は狩りに行かなくてもいいの?

- おそらく、「今日ヒマ? 狩りを手伝ってよ」とは言われなかったんじゃないかな。

- いいなぁ。ぼく、狩りとか怖いから、土器クリエイターになりたい。

- 縄文時代はクリエイターにとってもユートピアだよね。お金のことを気にせず、好きなだけ制作に没頭できたんだから。

- 進んでいる人たちだったんだね。縄文時代の人といえば、竪穴住居に住んでいて、貝を食べていて、土器や土偶を作っていたイメージしか持っていなかったよ。

- それが一般的なイメージだよね。でも、そのイメージ通りでもないんだよ。

- そうなの?

意外と大量生産?!

知られざる縄文時代の

リアル

知られざる縄文時代(1)ずっと竪穴住居に

住んでいたわけじゃない?

- 縄文時代の人はどんな場所に住んでいたの?

- 川の近くの高台のへりによく住んでいたよ。魚をとるのに便利で、水害を避けることもできたから。

- 見晴らしも良さそう。そこに竪穴住居を建てていたの?

- うん。竪穴住居は地面に穴を掘って建てられた半地下の家。ぼくはこの写真の右に写っているような、木の骨組みを樹皮などでおおって土をかぶせた「土葺き」の竪穴住居が多かったと考えているよ。

- 土葺きの竪穴住居

-

画像提供:富山市教育委員会

- 土葺きの家ってあたたかそう。

- あたたかいよ。竪穴住居の難点は湿気がこもりやすいこと。でも家の中にある「炉」で火を焚けば湿気をとばせるし、冬でも半袖1枚で過ごせるほどあたたかくなるんだ。

- へー! 火の力はすごいね。でも湿気が多い家だと夏は過ごしにくいのかな?

- うん。20世紀の初めまで同じように土葺きの竪穴住居に住んでいたカナダの先住民は、冬以外は川の近くの平地に、テントのような簡単な建物を建てて過ごしていたんだ。縄文時代の人たちもそうしていたかもしれないよ。

- あたたかい季節はキャンプ生活だったかもしれないんだね。楽しそう! おうちには家族で住んでいたの?

- 同居人は家族とは限らない。家族以外の人が同居したり、男の人だけで住んだり、若者だけで住んだりすることがあったようだ。

- へー! シェアハウスみたい! 何人くらいで住んでいたの?

- 10畳くらいの竪穴住居に5〜6人くらいで住んでいたようだよ。「ムラ」とよばれる縄文時代の集落には、こうした竪穴住居が3〜5棟ほど建っていたんだ。

- 少人数で暮らしていたんだね。

- うん。ちなみに縄文時代の後期・晩期の人たちは、ぼくたちが今住んでいるような川ぞいの平地におりてきて、穴を掘らずにふつうに家を建てることもあったんだ。

- 竪穴住居がずっとトレンドだったわけじゃないんだね。

知られざる縄文時代(2)貝ばかり

食べていたわけじゃない?

- 縄文時代の人って貝が大好きだったんでしょ?

- 貝塚のイメージからそう思うかもしれないけど、貝ってカロリーが低くてお腹いっぱいにならないんだよ。

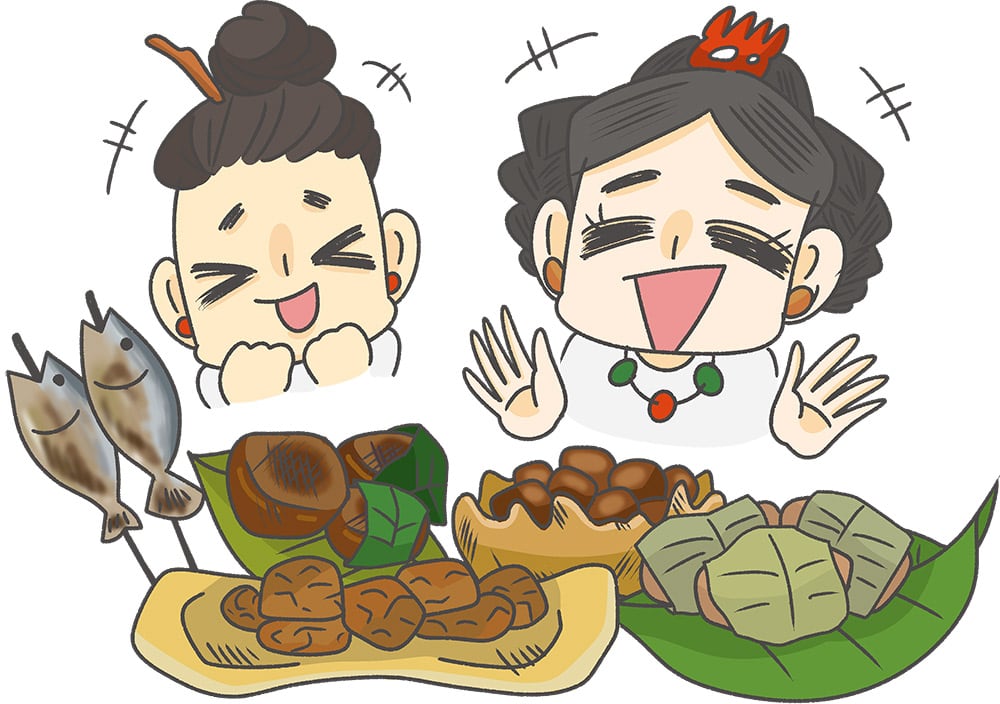

- たしかに…! 主食にはならないね。ほかに何を食べていたの?

- ドングリ・トチノミ・クリ・クルミなどの木の実からデンプンをとったり、イノシシ・シカの肉、魚は海ならマグロ・タイ・スズキ・イワシ、川ならフナ・コイなど、意外とカロリーの高いものを食べていたんだ。

- おいしそうなものを食べてたんだね!

- 驚くことに、木の実は粉末にしたものを練って、現在のクッキーやパンに似た加工食品まで作っていたんだ。

- 縄文人はグルメだった!

-

- オーガニックでグルテンフリーだなんて、意識が高いね!

- 栃の実を練りこんだ栃もちは山のほうでは今も食べられていて、おいしいよ。はるとくんも一口どう?

- わ! おいしい! 木の実の味がクセになるね! 縄文時代の人っておいしいものを食べていたんだね。

- 貝はもちろん、その季節で一番美味しくてたくさんとれる「旬」のものを知っていたんだろう。ちなみに貝塚って貝殻を捨てる場所だと思われているけど、アクセサリーや人の骨などが見つかることもあるんだよ。

- えぇ! そんな大事なものも捨てていたの?

- 貝塚は、現代の感覚では「ゴミ箱」だと思われるけど、縄文時代の人にとって「捨てる」ことは「自然に還す」という感覚だったようだ。

- へー! エコな暮らしのお手本だね。

- と思いきや、意外と大量生産でもあった。ものすごい数の土器が作られているんだ。壊れたら捨てちゃうことも多かったみたい。

- そうなんだ? それだけ土器作りにかける思いが強かったということなのかな……。

知られざる縄文時代(3)土偶は壊すために

作られていた?!

- 縄文時代といえば土偶も有名だよね。ふくよかな女の人の土偶を見たことがあるよ。

- 妊娠中の女性を表したものが多いね。安産祈願や子どもの健康を願って作られたのだろう。でも土偶にはナゾが多い。土偶はたいていバラバラに壊れた状態で見つかるんだ。

- バラバラに壊れた土偶のナゾ

-

釈迦堂遺跡博物館蔵 撮影:塚原明生

- 長いあいだ埋もれていたから、壊れたんじゃないの?

- いや、当時すでに壊れていたようだ。というか、特に縄文時代中期に作られたほとんどの土偶は、わざわざ壊すために作っていたと考えられるんだ。

- 壊すため? おだやかな縄文時代の人にそんなサイコパスな一面が……?!

- 自分の身代わりにしていたという説もある。たとえば腕をケガしたとき、腕を壊した土偶の破片を集落のまわりにまくことで治癒を願ったり。いろいろな願いをこめて壊していたのかもしれない。

- そっか。お医者さんがいなかった時代だから、病気やケガの不安は大きかっただろうね。

- 代わりにシャーマンというまじない師のような人はいたよ。

- ぼくの虫歯もシャーマンの呪術で治してもらえるかな。

- ふふふ。ちなみに縄文時代は、成人や結婚の儀式として犬歯などの歯を抜いていたんだ。シャーマンが木の杭を歯にカーンと打ち付けて。もちろん麻酔ナシでね。

- ええ! 痛すぎるよ! 縄文時代、やっぱりツライかも……。

- 平和な時代とはいえ、現代のように予防注射もないから、子どもたちの死亡率は高かったし、火山噴火・地震・津波などの自然災害のリスクも大きかった。

- 今ぼくたちが安全に生きられるのは、さまざまな技術のおかげだもんね。でも縄文時代の暮らしにも憧れる。いいとこ取り、できないかなぁ。

- 縄文時代の人の考え方を取り入れたらどうかな?

- さっきの「自然に還す」っていう考え方とか?

- うん。自然に対して謙虚な姿勢でいること。食べ物などの資源は自然からいただくもの。必要な分だけをとる。「足るを知る」ということだね。

- 食糧危機も環境問題も、縄文時代にはなかっただろうね。

- もちろん人口が100万人くらいだったとも推定される縄文時代と、1億2千万人もいる日本の現代をくらべることはできないけど、縄文マインドを取り入れて困難な時代も乗り切っていきたいね。

- みんなで1万年も平和が続く時代を目指したいね。縄文遺跡も見に行ってみたいな。

- 都道府県や市町村が運営する「埋蔵文化財センター」のWebサイトをチェックしてみるといいよ。近くの遺跡の展示品があったり、そばに復元住居が建てられていることも多いよ。

- 日本全国にあるんだね。

- 縄文遺跡は特に東日本にたくさん見つかっているけれど、まだまだ発掘されていない場所もたくさんあるはず。

- ひょっとして、ぼくが住んでいる町の下にも遺跡があるかな?

- 十分ありうるね。ふだんから山や谷や川などの地形を意識しながら町を歩けば、「ここは縄文人が好きそうな場所だな」ってわかってくるよ。

- 縄文人になりきって歩くと楽しそう。川の近くの高台は特にチェックだね。近くの遺跡にも行ってみるね!

縄文時代を体験できる

場所へ行ってみよう!

縄文時代に

タイムスリップしちゃうような

遺跡や博物館へ行ってみよう。

※各施設の情報は、2020年10月のものです。

最新の情報とは異なる場合がございますので

ご了承ください。

お出かけの際は事前に公式サイトなどで

最新情報をご確認ください。

-

大船遺跡(北海道函館市)

画像提供:函館市教育委員会

画像提供:函館市教育委員会

大船遺跡(北海道函館市)

縄文時代前期後半から中期後半(約5,400〜4,100年前)の大規模な集落跡。大船川沿いの台地にあり、遺跡からはウニ・カキ・クジラ・オットセイなどの海産物も出土。深さ2mを超える大型の住居跡が復元されている。

- 関連サイト:

- 「はこぶら」公式サイト

-

三内丸山遺跡(青森県青森市)

画像提供:青森県

画像提供:青森県

三内丸山遺跡(青森県青森市)

縄文時代前期から中期(約5,900〜4,200年前)の大規模な集落跡。大型竪穴住居のほかに、大型の掘立柱建物も復元されている。自然素材を使ったアクセサリー作りやミニ土偶作りなどの縄文体験イベントも開催されている。

- 関連サイト:

- 「三内丸山遺跡」公式サイト

-

御所野縄文公園(岩手県一戸町)

画像提供:一戸町教育委員会

画像提供:一戸町教育委員会

御所野縄文公園(岩手県一戸町)

公園内には土葺きの竪穴住居を復元しているほか、併設の博物館では土器や勾玉など縄文グッズ作りの体験メニューも豊富。三内丸山遺跡と同じく「北海道・北東北の縄文遺跡群」の構成資産の一つとして、世界遺産の登録を目指している。

- 関連サイト:

- 「御所野縄文公園」公式サイト

-

東京都立埋蔵文化財調査センター 遺跡庭園「縄文の村」(東京都多摩市)

画像提供:東京都埋蔵文化財センター

画像提供:東京都埋蔵文化財センター

東京都立埋蔵文化財調査センター 遺跡庭園「縄文の村」(東京都多摩市)

多摩ニュータウンで見つかった縄文時代の集落跡の景観を復元。当時の樹木や山菜を植えた縄文時代の森が再現され、3棟の竪穴住居も復元されている。縄文土器やアクセサリー作りなどのワークショップが開かれることも。

- 関連サイト:

- 「東京都埋蔵文化財センター」公式サイト

-

尖石遺跡・与助尾根遺跡(長野県茅野市)

画像提供:茅野市尖石縄文考古館

画像提供:茅野市尖石縄文考古館

尖石遺跡・与助尾根遺跡(長野県茅野市)

縄文時代の黒曜石産地だった八ヶ岳。その西麓にある縄文時代中期の集落跡。与助尾根遺跡には6棟の復元住居がある。隣接する茅野市尖石考古館では、土器や土偶、やじり、アクセサリーなどの工芸品も展示されている。

- 関連サイト:

- 「茅野市」公式サイト

-

蜆塚遺跡(静岡県浜松市)

画像提供:浜松市博物館

画像提供:浜松市博物館

蜆塚遺跡(静岡県浜松市)

縄文時代後期から晩期(約3,000〜4,000年前)の集落遺跡。5棟の平地式住居が復元されている。シジミが多く堆積した貝塚も複数見つかっており、動物の骨なども混ざった貝塚の断面を観察することができる。

- 関連サイト:

- 「浜松市」公式サイト

-

新潟県立歴史博物館(新潟県長岡市)

画像提供:新潟県立歴史博物館

画像提供:新潟県立歴史博物館

新潟県立歴史博物館(新潟県長岡市)

縄文展示が充実した博物館。縄文人の春夏秋冬の暮らしを実物大で復元しており、タイムスリップ気分が楽しめる。壁一面に展示された80点近い火焔型土器や、遺跡からそのまま持ってきた高さ4mの貝塚の展示は必見。

- 関連サイト:

- 「新潟県立歴史博物館」公式サイト

-

富山市北代縄文広場(富山県富山市)

画像提供:富山市教育委員会

画像提供:富山市教育委員会

富山市北代縄文広場(富山県富山市)

縄文時代中期(約4,000年前)に最も栄えた集落跡。5棟の土葺きの竪穴住居と1棟の高床建物を復原。自然ゆたかな呉羽丘陵のすそ野にあり、立山連峰のながめも楽しめる。

- 関連サイト:

- 「北代縄文広場」公式サイト

-

上野原縄文の森(鹿児島県霧島市)

画像提供:上野原縄文の森

画像提供:上野原縄文の森

上野原縄文の森(鹿児島県霧島市)

広大な敷地の中に、竪穴住居などが並ぶ縄文時代早期(約9,500年前)の集落を復元。展望の丘からは桜島や錦江湾、霧島の山々を望める。火起こしや土器作り、アクセサリー作りなどの縄文体験が可能。様々なイベントも開催されている。

- 関連サイト:

- 「上野原縄文の森」公式サイト

- 縄文時代は身分や貧富の差がほとんどない平和な時代だった。

- 縄文人は「足るを知る」の精神で自然に謙虚に向き合っていた。

- 芸術性が高い土器やアクセサリーなども多く生み出された。

武藤 康弘

奈良女子大学文学部教授