「ふしぎ」を見に行こう

「ふしぎ」な生態

人間も

冬眠できるようになる?

冬眠のしくみとナゾ

寒くなると冬眠する動物たち。そのしくみはナゾだらけ。

人間もかつて冬眠していた可能性が…?!

人間もかつて冬眠していた可能性が…?!

探検メンバー

-

- ふしぎ探検隊が行くよ!

- 隊員はると

-

- この人に聞いたよ

- 冬眠を研究している

山口 良文先生

冬になると

気分が落ちこむのは、

冬眠のなごり?!

- 寒い日はおふとんから出たくないよ。人間は冬眠できないの?

- 冬眠できるのはクマやリス、ヤマネ、ハムスター、コウモリなど、ほにゅう類の中でも一部の動物だけ。人間は残念ながら冬眠できないよ。

- そうだよね。寒いところにいる動物が冬眠するの?

- うん。でも寒いところにいる動物がみんな冬眠するわけではない。たとえば北海道では、シマリスは土の中にもぐって冬眠するけど、エゾリスは冬でも元気にかけ回っているよ。

- カエルも冬になると土の中にもぐるよね。

- カエルやカメのような変温動物は、外の気温と体温がほぼ同じなんだ。なので冬になると体温が下がってしまって、活動できなくなって冬眠するんだ。

- ほにゅう類は体温が高いよね?

- うん。ほにゅう類はからだの中で熱をつくれるから、体温を37度前後に高く保てるんだ。ほにゅう類の冬眠は、この熱をつくるのをいったんやめてエネルギーを節約することで体温が下がる、ふしぎな現象なんだ。

- 体が省エネモードに切りかわるってこと?

- うん。冬眠するほにゅう類の動物の多くは、夏と冬で体のモードがかわるよ。

-

冬眠動物は体のモードが

夏と冬で切りかわる -

- ぼくも今、このクマのように冬モードだよ。

- 人間もたいてい夏は元気で、冬はテンションが下がりがちだよね。

- 似ているところはあるんだね。でも人間は冬眠できない。寒いところに住む一部のほにゅう類が、進化して冬眠できるようになったのかな?

- その可能性もあるし、ほにゅう類はもともと冬眠する能力があったという説もあるんだ。住む場所の環境におうじて、冬眠しないほうが便利な動物が出てきたのかもしれない。

- じゃあ、人間も昔は冬眠していたかもしれない?!

- 実際にロシアなど北の寒い地域ではかつて、冬になると食べる量をへらして、ほとんどの時間を寝て過ごすという、冬眠 に似た状態で冬を越していた人たちがいたらしい。そのほうが生きのびるのに有利だったんだろう。

- 冬になるとコタツでごろごろしちゃうのも、冬眠のなごりだったりして?!

- 冬は寒さだけでなくお日様の出ている時間もへってきて、気分にも影響するよね。特に寒くて暗くなる地域では、冬季うつになる人も少なくないんだ。

- 冬季うつって、冬になると元気がなくなる病気?

- うん。朝起きられず寝てばかりになって、やる気も落ちてしまう。冬眠中の動物もそうなんだ。だから、冬季うつは冬眠のなごりなんじゃないかと考える研究者もいるよ。

- 冬眠動物のように体が冬モードに入っているのかもしれないんだね。

- 冬眠動物の中でも、クマやリスは1年周期で冬眠するよう体がプログラムされていて、冬になると体が冬眠したくなってしまう。その1年を刻むリズムは、もともとどの動物も持っていたのかもしれないんだ。

- 人間も?

- おそらく環境によって、人間のように1年のリズムがないほうが便利な動物はそのリズムを失っている。でも失っていない人もいて、そういう人が冬季うつになりやすいのかもしれない……という想像はできるね。

- ぼくのふとんから出たくない病も、あながち甘えとはいえないのかも?! でも最近は冬の寒さだけじゃなく、夏の暑さもつらいんだよね……。

- 暑い地域では逆に「夏眠」をする生き物がいるよ。暑くて乾燥する乾季は水や食料がとれないから、木のウロや岩かげにかくれて体温を下げて過ごすんだ。

- そうなんだ?! 夏眠もいいねぇ〜。

- でもはるとくん、冬眠も夏眠もしちゃったら、起きているのは春と秋だけになっちゃうよ。

- ほんとだね。あっという間に年を取っちゃう……。あ、でも冬眠中って年を取らないんだっけ? SF小説で人工冬眠して若さを保ったまま未来へ行く話があるよね?

- 冬眠中は体の老化がおくれるのかも、という話もあるから、冬眠した時間だけ寿命がのびる可能性 はある。だから人工冬眠が実現したら、片道何十年もかかるような遠くの星へ行くことも可能になるかもしれないね。

-

人工冬眠が実現したら

遠くの星に行けるかも?! -

- まさにSFの世界だね。

まるで死んでいるみたい?

ナゾの多い冬眠のしくみ

- 冬は寒くてエサがとれないから冬眠するの?

- うん。寒くてエサがないときに生き物がとれる戦略は三つある。一つは「移動する」。渡り鳥がそうだね。もう一つは「何でも食べて生きのびる」。そしてもう一つが「冬眠」なんだ。

- そっか。鳥は渡れるから冬眠しなくていいんだね。

- うん。でも、鳥にもヨタカの一種で冬眠するものがいるよ。

- いるんだ?! レアキャラだね。冬眠中の動物はご飯を食べないの?

- クマやジリスのように大きな動物は、冬眠中は食べないよ。秋にたくさん食べて丸々と太り、冬眠中はためた脂肪を燃やしてエネルギーをつくるんだ。

- 秋に脂肪をたくわえる冬眠動物

-

- 「食欲の秋」っていうけど、それも冬眠のなごりだったりして?! でも寝ている間にやせるのはいいね。

- 秋にためた脂肪を冬眠中に燃やしきるんだ。いっぽうでシマリスやハムスターのような小さな動物は、巣穴にエサをためておき、冬眠 中に起きて食べることでエネルギー補給するよ。

- 起きちゃうの?

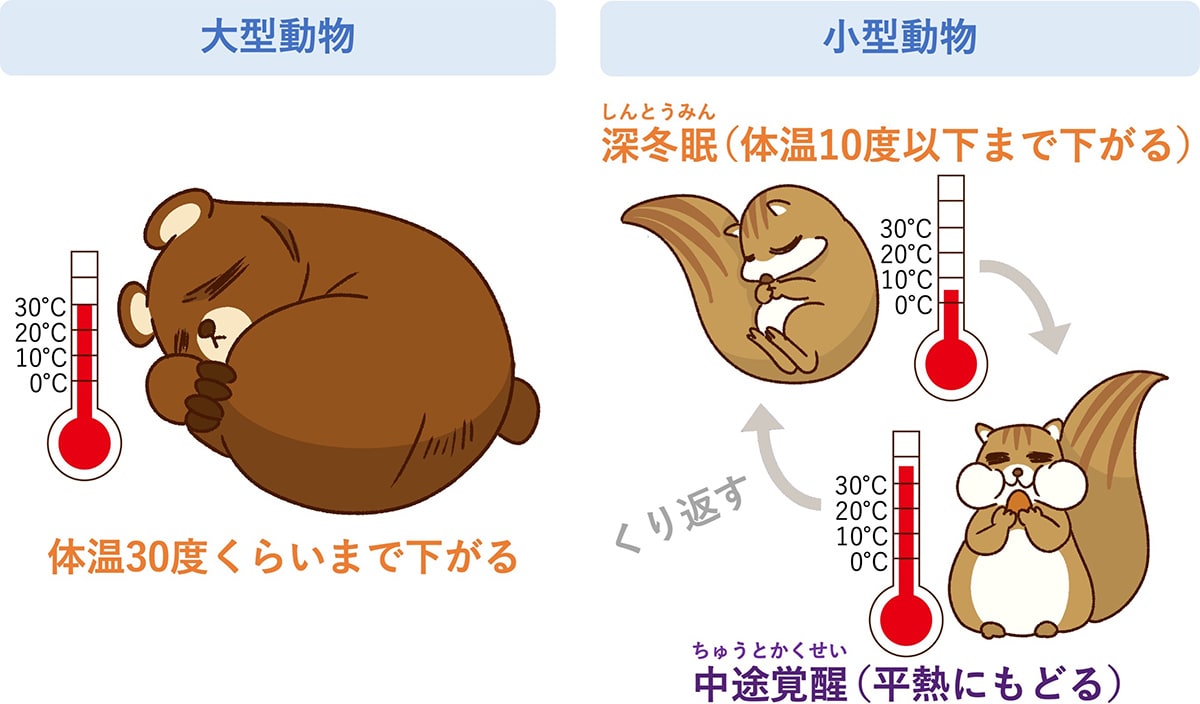

- うん。体温が下がった深冬眠という状態が4〜5日くらい続いた後、体温を平熱にもどして半日から1日くらい起きる。これを冬眠期間中に何度もくり返すんだ。

- 冬眠中ってどうして体温が下がるの?

- 体温を保つには大量のエネルギーがいるんだ。ふだんは食べ物からとった栄養分をエネルギー源にして、それを燃やしたときに出る熱エネルギーで体温を保っているけど、冬眠 中はそうはいかない。

- 秋にためた脂肪か、巣穴にためたエサしかエネルギー源がないもんね。

- うん。そこで、エネルギーを節約するために、からだを省エネにして栄養を燃やす量もへらす。その結果、熱も出なくなるから体温が下がるんだ。呼吸の数や心拍数もへるよ。

- まるで死んでいるみたいだね! 体温はどれくらい下がるの?

- クマなど大型の冬眠動物は体温30度くらいに、リスなど小型の冬眠動物は体温10度以下にまで下がるよ。

-

大型動物と小型動物の

冬眠の仕方のちがい -

- クマは冬眠中でも体温が高めだね。

- 体温30度くらいだと少しは動けるから、メスのクマは冬眠期間中に起きて出産し、冬眠しながら授乳することもあるよ。

- 器用だね〜!

- あまり体温が下がらないため、かつてはクマは「冬眠」じゃなくて「冬ごもり」をしているだけと考えられていたけど、最近の研究でクマも他の冬眠動物と同じように酸素を使う量をへらしていることがわかったんだ。

- 酸素を使う量をへらすって、どういうこと?

- 動いたり呼吸したり体熱をつくったりというように、からだがエネルギーを使うときって、多くの場合は酸素を使っているんだ。だから冬眠して省エネモードになると、酸素を使う量がすごくへる。それが冬眠 の特徴なんだ。

- なるほどね〜。でも、体温も下がってそんな状態で、よく生きていられるよね。

- ふつうはこれほどの低体温が続くと、数時間か、せいぜい2日くらいしか生きられないよ。

- なのに、どうして生きているんだろう?

- それが大きなナゾなんだ。一つわかっているのは、冬眠動物は心臓の使い方が夏と冬でかわるということ。だから低体温でも細胞が死なないんじゃないかと言われているよ。

- 血液が凍ったりもしないの?

- 体温が0度以下になるとさすがに凍ってしまうけど、北極に住むホッキョクジリスというリスの体温を調べたところマイナス4度だったという驚きの事例もあるんだ。

- なんで生きてられるの?! 冬眠動物ってすごいね。

- 冬眠動物の能力はすごいよ。呼吸数も心拍数もへって体温が下がり、省エネな体になるのに、心臓 は止まらないし、臓器は傷まないし、筋肉は衰えないし、脂肪は効率 的に燃やせる。

- 筋肉も落ちないの? 人間は寝たきりになるとすぐ足に力が入らなくなるよね?

- 冬眠のあいだ巣穴でじっとしてる状態は人間でいうと、カプセルホテルで半年過ごしたのと似 たような状態。だけどクマは冬眠中でも筋肉が落ちないし、リスやハムスターは一度筋肉が落ちるけど、冬眠 が明けるころには回復しているんだ。

- 冬眠中に筋トレしているわけじゃないよね?

- じゃないのに。ふしぎだよね。

- 冬眠って、ただ眠っているわけじゃなかったんだね。

- 「冬眠」という言葉から「眠り」が連想されるけど、英語では眠りは「sleep」、冬眠は「hibernation」というように全く別の言葉なんだ。

- 別物だと考えられているってこと?

- うん。でも、冬眠がはじまるときの脳波が睡眠と似ていて、冬眠は睡眠の延長線上にあると考える研究者もいる。まだはっきりしていないんだ。

- 冬眠中に大地震が来たらどうなるの? 起きるの?

- 冬眠中でも大きな音で起きたり、命の危険を感じるほど寒くなると起きたという例はあるよ。無意識に見えても、音や外の気温を感じるしくみはあるらしい。

- じゃあ、何かあっても安心だね。

- ただ、目覚めてから動けるようになるまで1時間くらいかかるから、本当に危ないときは間に合わないかもね。

- すぐには動けないんだ?

- 体温をもどさないといけないからね。まず脂肪をたくさん燃やして、その熱で体温を上げていくんだ。筋肉が動くまで体温が上がったら、体をぶるぶる震わせてさらに熱を上げていくよ。

- ぼくたちも寒いときにぶるぶる震えるよね。

- それと同じしくみだよ。

- 動物園にいる動物も寒いと冬眠するのかな?

- 上野動物園ではクマを冬眠させているらしいよ。飼育員さんによると、冬のクマはいつもボヤーっとしてやる気がなく、冬眠したがっているように見えたらしい。そこで静かな部屋にうつしたところ、冬眠したようだよ。

- それは良かったね。ペットの動物はどう? 家で飼っているハムスターが冬眠することもあるの?

- 外出中に暖房が切れていたり、寒い刺激が続くと冬眠してしまうかもしれない。でも冬眠は失敗すると死ぬリスクがあるから、ペットのハムスターは冬眠 させないほうがいいよ。1日中部屋を暖かくしておこう。

- 冬眠って失敗すると死んじゃうんだ?

- 体温が下がって心拍数が下がるところまではいいんだけど、問題はふたたび体温を上げていくとき。心臓がうまく動き出さず、止まって死んでしまうことがあるんだ。

- 野生動物でも冬眠に失敗することはあるの?

- あるよ。冬眠はリスクもあるんだ。それでも、冬でエサがない野外をうろうろして行きだおれたり、天敵に食べられたりするリスクにくらべると安全という話もあるよ。

- その環境で生き残るために必要だったんだね。

- そういうことだね。あと、ペットの動物でもリスは冬眠させたほうがいいかもしれない。

- そうなの?

- さっきも話したように、クマやリスは1年周期で冬眠するよう体がプログラムされているから、そのリズムにしたがったほうが体にはいいかもしれないんだ。

- ハムスターはちがうの?

- ハムスターは状況によって冬眠するんだ。冬眠できるのは年1回だけど、部屋の環境 さえ整えれば夏でも冬眠させることができる。ぼくの研究所にもハムスターがたくさんいるよ。

- 冬眠中のハムスター

-

- 丸くなっていてかわいいね! 先生はハムスターで冬眠の研究をしているんだね。てっきりクマの巣穴を見に行ったりするのかと思っていたよ。

- 冬眠中のクマは危険すぎてぼくは近づけないよ。野生のクマに体温計を取り付けるという命がけの研究をしている人もいるけれど……。

- うわぁ。こわそう。

冬眠のしくみは

どんなことに生かせる?

- 冬眠のメカニズムにはまだナゾが多いんだね。それを解明できたら、人間も冬眠できるようになる?

- その可能性はあるよ。実際に日本でも、冬山で3週間以上遭難して、発見時の体温が22度だったにも関わらず生還した例があり、冬眠に近い状態だったのかもしれない。なんらかの条件がそろえば人間も冬眠に似たことができると思うよ。

- そんな奇跡的な例が?! もし冬眠できるようになったら、先生は冬眠してみたい?

- ぼくはしたくないかなぁ。起きているほうが楽しいし、失敗して死ぬリスクを考えるとね……。

- たしかにこわいよね。SF小説みたいに未来に行けたとしても1人だとさびしい。でも冬眠のメカニズムがわかれば、冬眠動物のすごい能力を人間も使えるようになるかな?

- うん。直近では「臓器移植」に生かすことが期待されているよ。たとえば心臓移植って脳死した人の心臓 を移植するんだけど、取り出して4時間以内に移植しないと心臓がダメになっちゃうらしい。

- テレビで見たことがある。冷やして保存するんだよね?

- そう。冷やさないと傷んでしまうのだけど、冷やす時間が長引くほど状態が悪くなるという面もある。でも冬眠動物は低体温でも臓器が傷まない。それを応用 できれば、臓器を保存できる時間をのばせるかもしれないんだ。

- そしたら、移植手術を待つたくさんの人が助かるね。

- 「冬季うつ」の予防や改善にも、冬眠のメカニズムを応用できるかもしれないよ。

- 体が冬モードにならないよう調整できるかもしれないってこと?!

- うん。他にも、冬眠中に筋肉が落ちないしくみや、脂肪を効率的に燃 やせるしくみを応用できれば、寝たきりの人の「筋肉の衰え」を防 いだり、生活習慣病の原因にもなる「肥満」の予防 や改善もできるかもしれない。

- 人生100年時代が来るっていうから大事だね!

-

冬眠のしくみを

生かせるかもしれないこと -

- あと、体温が低いとふつうは血液がドロドロになるはずなのに、冬眠中の動物は血液がサラサラで、「動脈硬化」や「血栓」が起きないから、そのしくみを応用して予防薬を作れるかもしれない。

- 可能性がどんどん広がるね〜!

- ぼくがやっている基礎研究というのは、そうしたさまざまな技術に応用できるタネをつくるようなこと。少しでも多く冬眠のナゾを解いていきたいと思っているよ。

- 早くいろいろ解明されるといいなぁ。

まとめ

- 冬眠するほにゅう類は、夏と冬で体のモードが切りかわる。

- 冬眠中は酸素をなるべく使わない省エネな体になり、その結果、体温が下がる。

- 冬眠のしくみを解明できれば、人間の医療が大きく進歩する可能性がある。

山口 良文

北海道大学低温科学研究所(生物環境部門冬眠代謝生理発達部門) 教授

京都大学理学部卒業。京都大学大学院生命科学研究科 博士(生命科学)。自然科学研究機構岡崎統合バイオサイエンスセンター(分子発生研究室)研究員、東京大学大学院薬学系研究科(遺伝学教室)助教、同准教授を経て、2018年1月より現職。科学技術振興機構さきがけ 研究員も兼任。発生生物学や細胞死の研究を経て、現在は哺乳類の冬眠の仕組みを研究している。

※このコンテンツは、2020年12月の情報をもとに作成しております。