「ふしぎ」を見に行こう

探検メンバー

-

- ふしぎ探検隊が行くよ!

- 隊員りりか

-

- この人に聞いたよ

- 植物にくわしい

田中 修先生

花がきれいな色を

しているのは、何のため?

- 花ってきれいだね。人の心をパーッと明るくしてくれるよ。

- そうだね。でも、花は別に人間のためにきれいにさいているわけじゃないよ。人間が生まれる前から花は存在しているからね。

- そうだよね。たしか花のない植物が先に生まれて、その後にマツやスギみたいな植物が生まれて、恐竜が栄えたころに、きれいな花をさかせる植物が生まれたんだよね。

- よく知っているね。花のある植物は、自分の花粉を仲間の植物の花に受粉させてタネをつくることで子孫をふやすんだ。その中でもマツやスギやヒノキのような植物は、受粉を風にたよっているよ。

- 春になるとスギの花粉がたくさん飛んでくるよね。クシャミがとまらないよ。ちょっと飛ばしすぎじゃない?

- 風がどこにふいてもいいように、たくさん飛ばすんだ。スギは心配性なのかもしれないね。

- そんなに心配しないでほしいな。

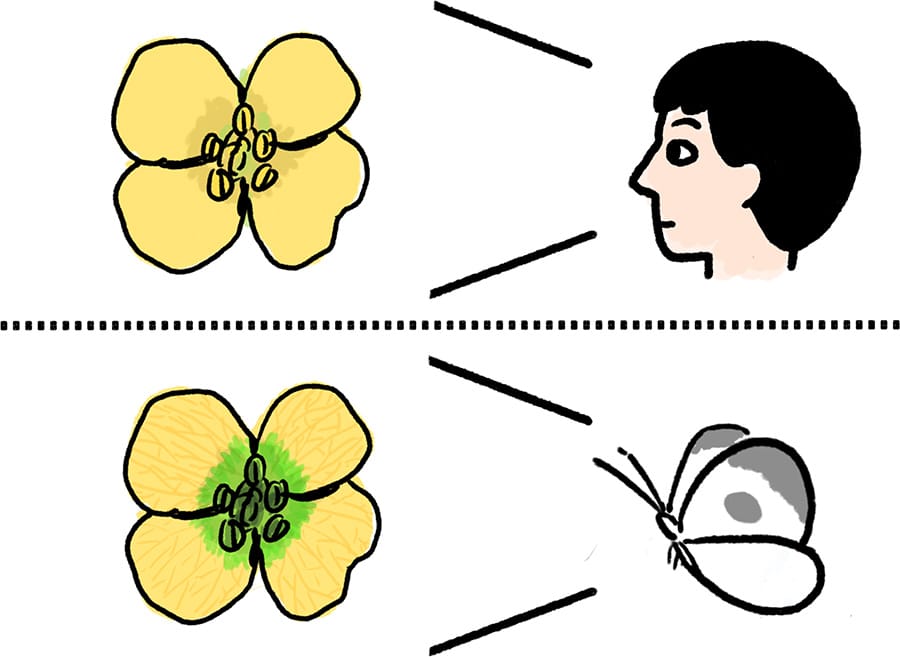

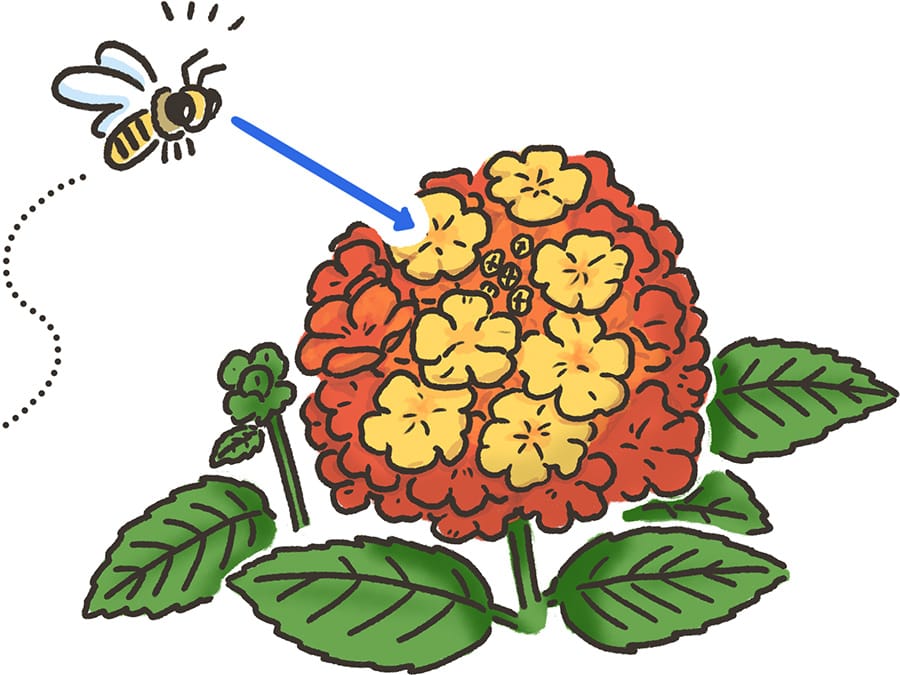

- いっぽうで、きれいな花をさかせる植物は、受粉を虫にたよっているものが多いよ。虫に見つけてもらわないといけないから、目立つためにきれいな色にさいているんだ。

- 虫は、花の蜜をもとめて、花から花へ飛び回っているんだよね。

- そう。でも、花がみんな同じすがたをしていたら、虫はどの花に行っていいかわからない。だから花は、色や形、香り、蜜の味をそれぞれに工夫することで、「わたしのほうが魅力的ですよ」と虫にアピールしているんだ。

-

なかよしに見えて、

みんなライバル

-

- たしかに、ちがいは必要だよね。どの花もだいすき! っていう虫に来てもらっても、ちゃんと仲間の花に花粉をとどけてくれるかわからないもんね。

- そのとおり。より確実に効率よく受粉するには、相手の虫はなるべく決まっているほうがいいんだ。

- 虫も、確実に蜜にありつくためには、ライバルは少ないほうがいいよね。おたがいに独占できるとベストなのかな?

- そういう関係になるよう、ともに進化してきた花と虫もいるよ。「ダーウィンのラン」の話は知っているかな?

-

「ダーウィンのラン」と

よばれるランの花

-

アングラエクム・セスクイペダレ

画像提供:京都府立植物園

- ツルみたいなものがたれ下がっているね。

- これは花の後ろにのびている「きょ(距)」とよばれる部分で、長いもので30cmくらいあるよ。この下に蜜があり、すごく長い口を持った虫じゃないと吸えないようになっているんだ。

- そんな虫、いる??

- このめずらしいランが見つかった当時の人々も、そんな虫はいるはずないと思っていたんだ。でも、生物学者のダーウィンは、かならずいると考えた。そうじゃないと、この花は受粉できなくて子孫を残せないから。

- チョウやガは、のばすと長くなる、くるくる巻いた口をもっているよね。でも、さすがにそんな長くならないかなぁ。

- ところがダーウィンの死後に、のばすとちょうど30cmくらいになる口をもったスズメガの仲間が見つかったんだ。ダーウィンは正しかったんだ。

- すごい!! ちょうど同じ長さなんだね。ここまでくれば、ライバルもついて来られないね。

- 長い年月をかけて、おたがいに得するような形に進化していったと考えられるよ。

- 花と虫の間には、深い結びつきがあるんだね。

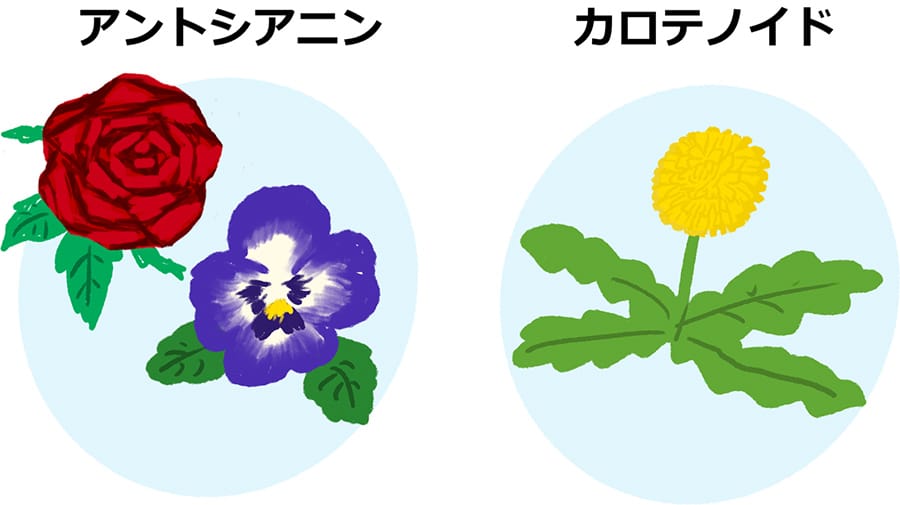

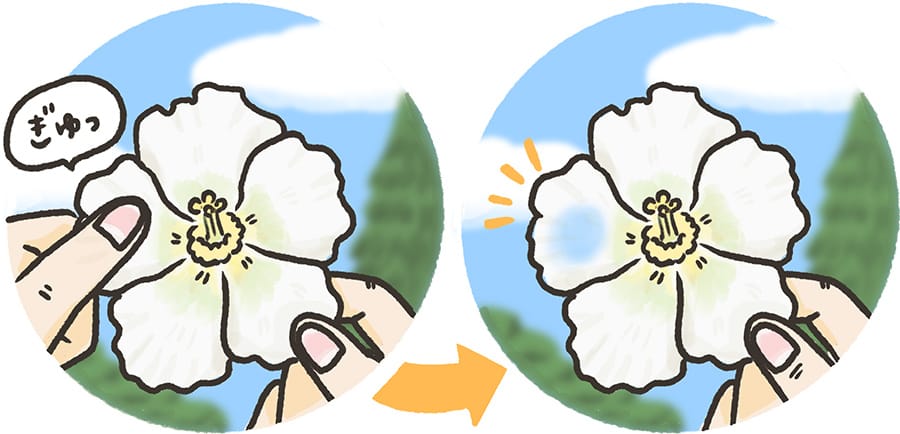

白い花は、

本当は無色透明?!

花の色のヒミツ

田中先生からのメッセージ

- 何かを見て、“ふしぎ”に思うのは、一つの能力。その“ふしぎ”が解けたときは大きな感動をおぼえるし、それをはずみに次の“ふしぎ”が生まれるよ。しかも、“ふしぎ”は身のまわりにあふれていて尽きることがない。これからも、いろいろな“ふしぎ”を探検してね。

まとめ

- 花がきれいな色にさくのは、虫をおびきよせて受粉するため。

- 花の色のもとである色素は、紫外線の害からタネを守っている。

- 花は虫をうまくおびきよせるために、いろいろな工夫をしている。

田中 修

甲南大学特別客員教授

京都大学農学部卒業。同大学院博士課程修了。農学博士。アメリカのスミソニアン博物館博士研究員、甲南大学理工学部教授などを経て現職。主な著書に『ふしぎの植物学 身近な緑の知恵と仕事』(中公新書)、『花のふしぎ100 花の仲間はどうして一斉に咲きほこるの? タネづくりに秘めた植物たちの工夫とは?』(ソフトバンククリエイティブ サイエンス・アイ新書)、『植物はすごい 生き残りをかけたしくみと工夫』(中公新書)などがある。

画像提供:横浜町

画像提供:横浜町

画像提供:国営ひたち海浜公園

画像提供:国営ひたち海浜公園

画像提供:浜名湖ガーデンパーク

画像提供:浜名湖ガーデンパーク

画像提供:京都府立植物園

画像提供:京都府立植物園

画像提供:淡路島国営明石海峡公園

画像提供:淡路島国営明石海峡公園

画像提供:とっとり花回廊

画像提供:とっとり花回廊

画像提供:のこのしまアイランドパーク

画像提供:のこのしまアイランドパーク