「ふしぎ」を見に行こう

花火師はプログラマー?

知ればもっと楽しくなる

「花火」の歴史と科学

「花火」のふしぎを知ると、花火を観るのがもっと楽しくなるよ。

- 花火大会を観に行くときは大人と一緒に行こう。マナーや安全に注意し、係の人の指示にしたがって行動しよう。

探検メンバー

-

- ふしぎ探検隊が行くよ!

- 隊員はると

-

- この人に聞いたよ

- 花火を研究している

丁 大玉先生

知っておきたい花火の歴史と伝統

- 花火大会は楽しいよね。色とりどりの光、大きな音、けむりのにおい……。昔の人も花火を楽しんでいたのかな?

- 8世紀後半ごろの中国で発明された黒色火薬が花火のはじまりとされているよ。当時は医薬品や殺虫剤として使われていたらしい。見て楽しむ花火は14世紀ごろのイタリアで発展したそうだよ。

- そんなに昔から! 日本にはいつ伝わってきたのかな?

- 16世紀ごろに鉄砲とともに伝わってきたと言われているよ。

- 花火大会もそのころから行われていたの?

- もう少しあとだね。一番歴史が古い花火大会はおそらく、江戸時代から続く隅田川花火大会。東京・両国の隅田川の川開きの日に行われていたんだ。

- テレビでも見たことがある! 花火が打ち上がったときに「た〜まや〜」「か〜ぎや〜」っていうかけ声が聞こえるけれど、あれは何?

- 「玉屋」「鍵屋」は江戸時代の隅田川花火大会を担当していた花火師の屋号だよ。江戸の人たちはそれぞれの花火をほめたたえて「た〜まや〜」「か〜ぎや〜」とかけ声をかけていたんだ。玉屋は火事を起こして町を焼いてしまい、江戸払い*となり一代で終わってしまったけれど、鍵屋は続いていて今は十五代目だよ。

* 江戸時代の刑罰。江戸市外へ追い払われた。

- へ〜! そのころから打ち上げ花火はあったの?

- 当時は今でいう、おもちゃ花火のレベルで、色も暗いオレンジ色(黒色火薬の色)だけだったらしい。本格的な打ち上げ花火が登場したのは明治時代のころと言われているよ。

- 日本の打ち上げ花火はきれいだと聞いたことがあるよ。でも海外にも花火はあるんでしょ? 何がちがうの?

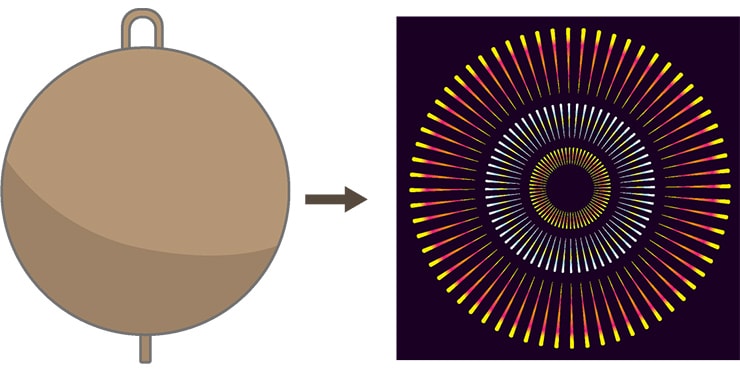

- 日本の打ち上げ花火は、花火玉が球の形をしていて、上空で花のように丸く広がるのが特徴。何重にも開花したり、ひとつの花火の中でさまざまな色を出したり、色が何度も変化するものもあるよ。

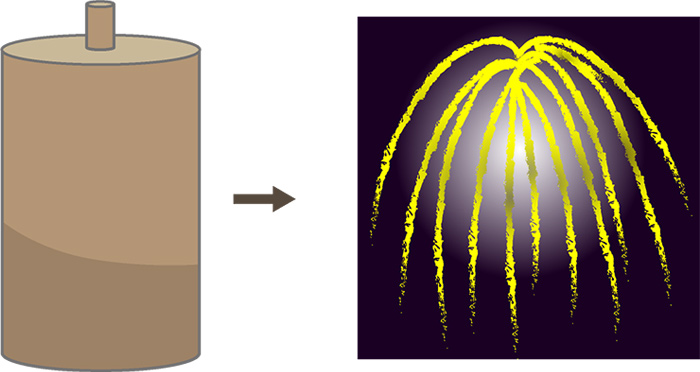

- 海外の花火玉と日本の花火玉のちがい

-

海外の花火玉

日本の花火玉

日本の花火玉

-

ヨーロッパの花火玉は円筒形で、柳の枝のような形に開き、色も1色のことが多い。

- 丸い打ち上げ花火は、日本ならではのものだったんだね。

- 最近では海外でも日本の花火玉が作られるようになったよ。丸い花火玉は、開いたときにどの角度から見ても丸くて美しい。でもそれ以外のメリットもあるんだ。

- どんなメリット?

- 丸い形は外側からの力に強い。だから打ち上げのときに強い力で発射しても、ひびや割れが出にくくて安全なんだ。上空で割薬* の力で割れるときも、丸い形のおかげで均等に割れるよ。

* 花火玉を破裂させ、星を点火・放出する火薬

- 機能的な理由もあったんだね。

- 鳥の卵が丸い形をしているのも同じ理由だよ。卵は外からの力に強くて割れにくい。でも、ふかのときは、ひなが卵のからを内部からやぶりやすいんだ。

- たしかに卵もそうだね!

- そのような強い構造をしているおかげで、丸い花火玉は、玉を大きく作ることが可能なんだ。

- へ〜、大きな花火を見られるのも丸い形のおかげなんだね!

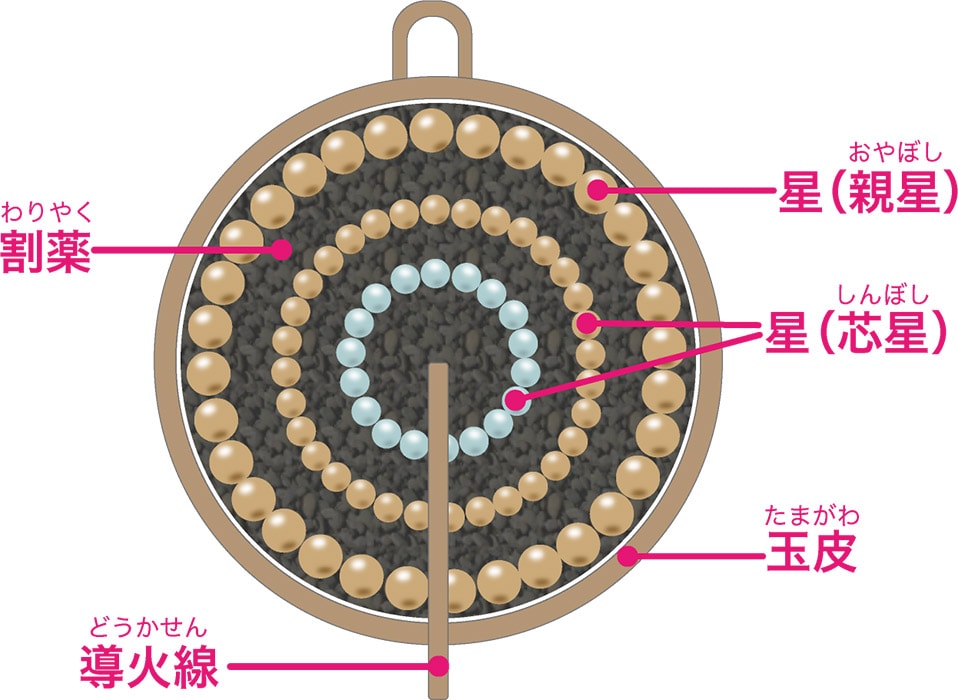

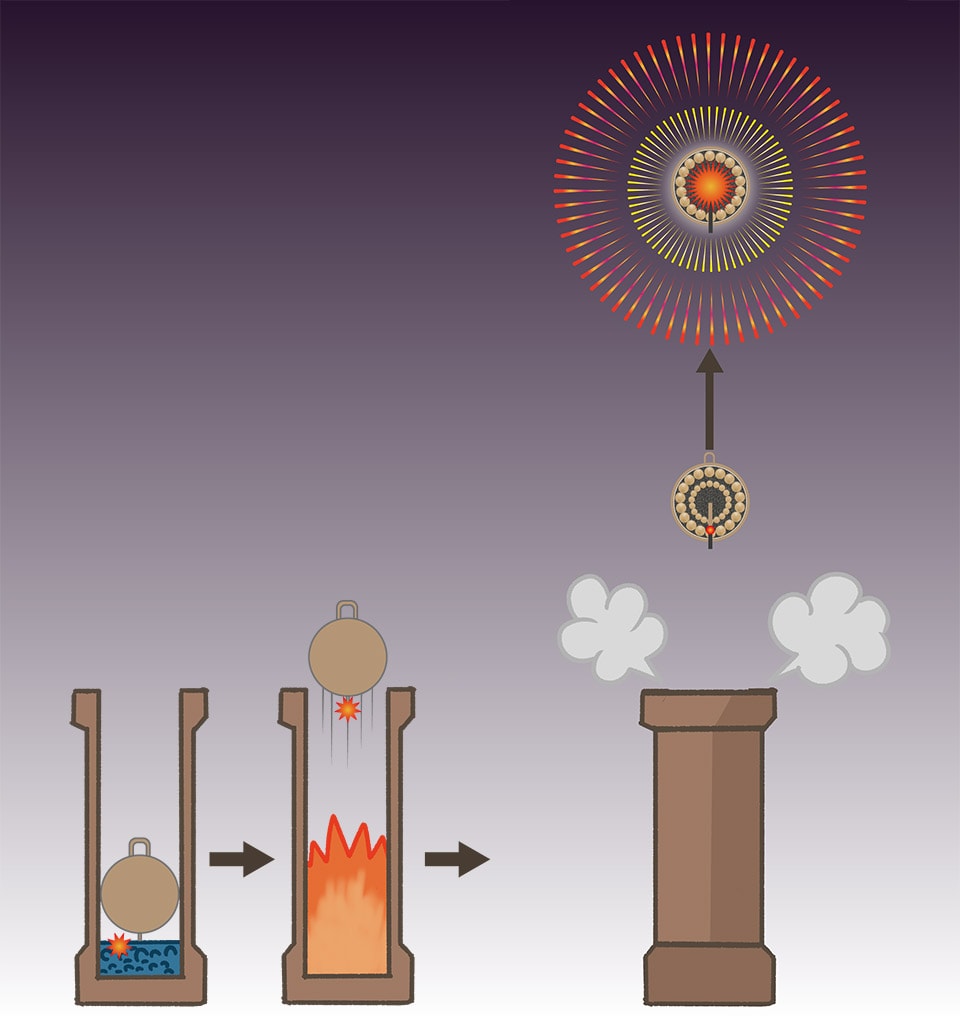

- 花火玉の構造

- 例)日本が世界にほこる花火玉「八重芯」

-

-

星:もえて光と色を出す火薬を造粒または成形したもの。順に色が変わる花火をつくるときは、いろいろな火薬を層にして造粒する。打ち上げ花火において一番大事な部分であり、作るのに一番時間がかかる。

割薬:もみがらに粉火薬をまぶしたもの。花火玉を破裂させ、星を点火・放出する。

※なぜ「八重芯」という名前なの?

芯となる星が同心円に二重にならんでいる花火玉を「八重芯」という(一番外側の親星はカウントしない)。「八」はたくさんの数を意味し、当時の技術で作れる最高レベルのものだったので、二重ながらそう名づけられた。しかしその後、八重芯をこえる「三重芯」「四重芯」も開発された。

知るともっと楽しくなる花火の科学

- 花火師の経験と勘をたよりに発展してきた花火は、実は化学、力学、色彩、音響、安全、環境など多くの分野にまたがる科学技術でもあるんだ。そんな花火の科学について知っておくと、花火鑑賞がもっと楽しくなるかもしれないよ。

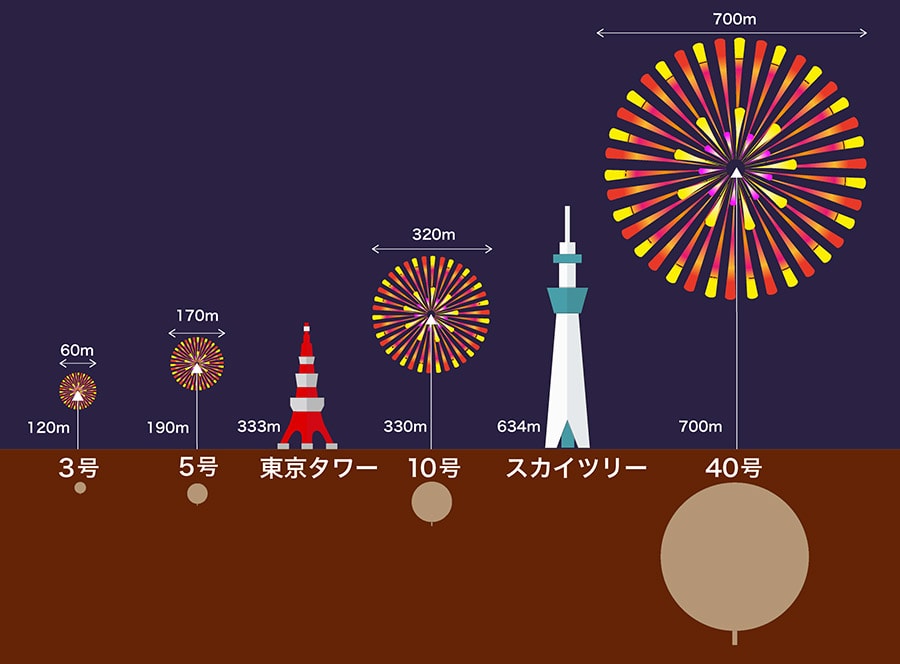

打ち上げ花火の「大きさ」

〜大きいほど高く上がる?〜

- 花火玉ってどれくらい大きいの?

- 一番小さな2.5号サイズの花火玉で直径7.5cm。花火大会でよく打ち上げられるのは8号〜10号サイズの花火玉で、10号玉は直径30cmくらいあるよ。ちなみに10号の次は20号、30号と続くよ。

* 花火玉のサイズは「号数」で表す。玉の号数とその直径との関係:3号=3寸(9cm);4号=4寸(12cm);……;10号=1尺(30cm);……;40号=4尺(120cm)

- 一番大きな花火玉はどのくらい大きいの?

- 今のところ40号(四尺玉)が最大のサイズ。直径120cmで重さは420kgくらいあるから、発射用の筒に入れるのも大変な作業なんだ。

- そんなに重たいものが打ち上がるの!?

- 大きい花火ほど、高く打ち上げるんだよ。40号の花火玉の場合、直径700mもの大きさに開くから、上空700mまで打ち上げるよ。このときの速度は新幹線の最高速度より速いんだ。

- 新幹線より速く、スカイツリーよりも高く上がるんだね!

- 打ち上げ花火の大きさと高度

-

打ち上げ花火の「形」

〜覚えておきたい基本の形〜

- 打ち上げ花火にはいろいろな形があるよね。

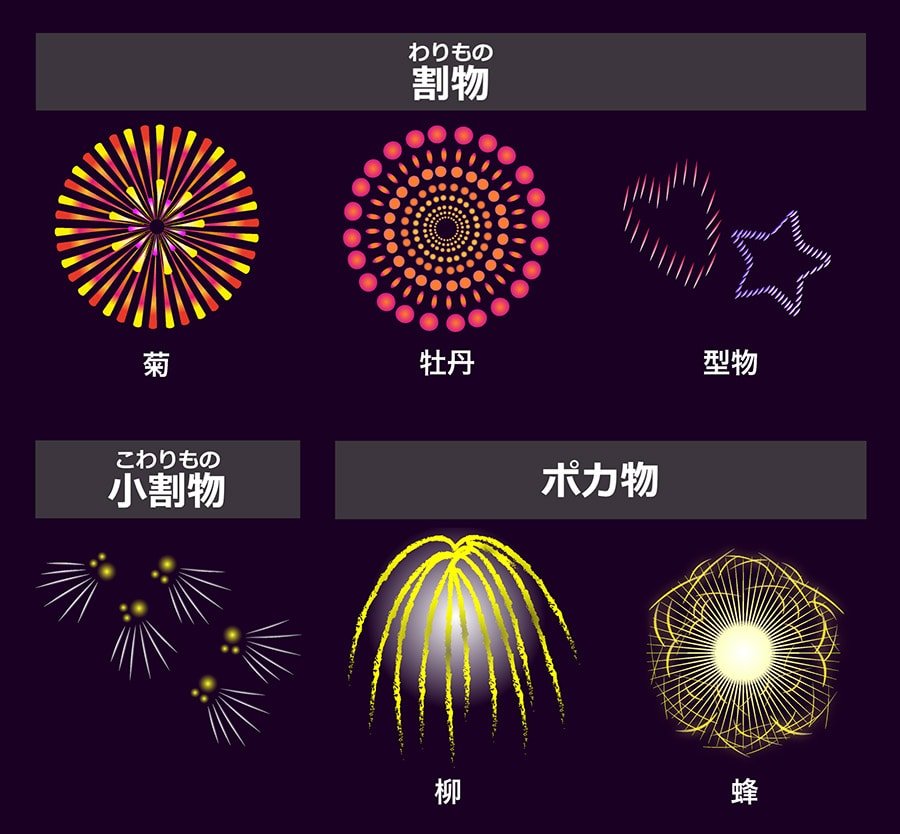

- 大きく「割物」「小割物」「ポカ物」に分けられるよ。さっき紹介した八重芯は「割物」の菊や牡丹で使われているよ。

- 打ち上げ花火の主な種類

-

-

割物:代表は「菊」と「牡丹」。菊は光の尾を引き、牡丹は尾を引かない。他に、ちょうちょうやハートなどの形をした「型物」がある。

小割物:花火玉の中にいくつも花火玉が入っていて、小さな花火が同時に開く。

ポカ物:花火玉がくす玉のようにポカッと割れるもので、「柳」や「蜂(光や音がいろいろな方向に飛ぶ)」などがある。

- 花火大会でよく見られる「スターマイン」は、たくさんの花火を同時に、または連続して打ち上げる方法のことで、これは、しかけ花火に分類されるよ。

- しかけ花火の主な種類

-

-

しかけ花火には「スターマイン」の他、火薬をつめた紙製の筒(ランス)を木枠にいくつも取り付けた「枠しかけ」や、ワイヤーロープにつるされたランスから火花を落とし、滝のように見せる「ナイアガラ」などがある。

打ち上げ花火の「色」

〜たった4色から作られている?〜

- 花火はいろいろな色があってきれいだよね。

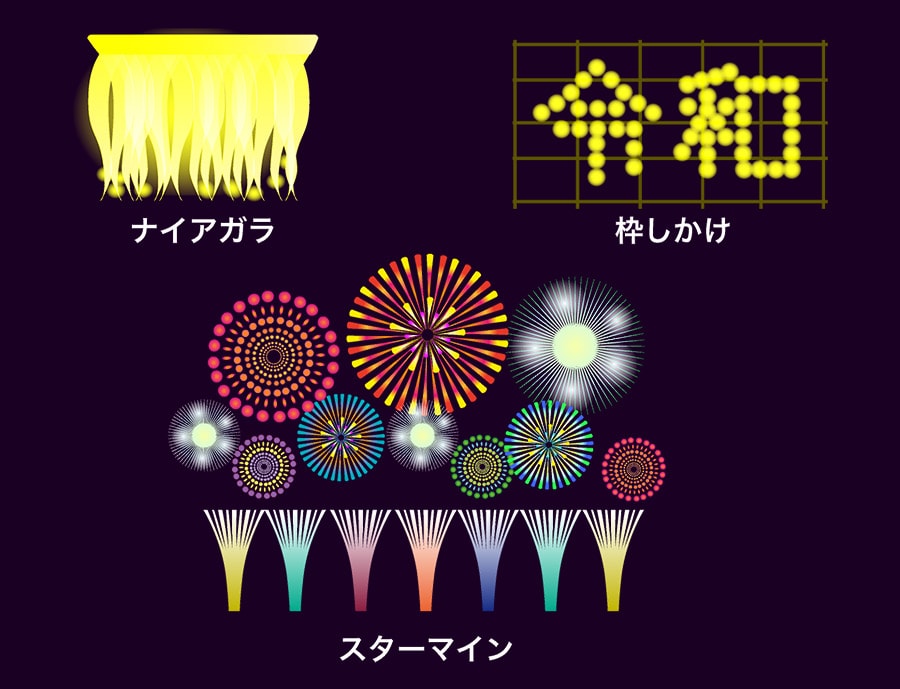

- いろいろな色があるように見えるけれど、実は花火は「赤」「黄」「緑」「青」の4色が基本なんだ。

- え? そんなに少ないの?

- 花火に色がついているのは、火薬にまぜている炎色剤とよばれる金属化合物のおかげなんだ。金属には、もやすと特有な炎色反応を起こし炎に色をつける性質があるんだよ。

- 花火の基本の4色

-

-

花火の発色は金属化合物の炎色反応を利用したもの。明治時代に金属化合物が輸入され、明るくあざやかな色の花火ができた。

- 金属って、こんなにきれいな色を出すんだね。

- 他の色を出す金属もあるけれど、現在は取りあつかいやすさなどの理由からこの4つが使われることが多い。でも4色を組み合わせることで、いろいろな色を出せるんだ。最近はオレンジ、水色、エメラルドグリーンなどのあざやかな色も見られるようになったね。

打ち上げ花火の「音」

〜光った後に音が聞こえてくるナゾ〜

- 「ヒュー」「ドーン」っていう打ち上げ花火の音にもワクワクしちゃうよね!

- 「ヒュー」というのは花火玉が空にのぼるときの演出音だね。あれは「笛花火」という花火を花火玉にとりつけて、音を出しているんだ。

- そうなんだ! あの音を聞くと「来るぞ来るぞ〜」って思うんだ。そのあと花火が開いてから「ドーン」という音が聞こえてくるけど、どうして光ってから音がなるの?

- それは、光が届くスピードと音が届くスピードがちがうからなんだ。「光」は一瞬で届くけれど、空気の振動によって伝わる「音」は届くのに時間がかかる。光ってから音が聞こえるまで2〜3秒かかることもあるよ。

- その2〜3秒の間ってゾクゾクする!

- うん。花火玉が大きくなるほど、開くときの爆発音も大きくなるからね。一番大きな40号の花火ともなれば、その場にいるとすごい迫力を感じるよ。

打ち上げのしくみ

〜花火師はプログラマー?〜

- 打ち上げ花火は、どうやって打ち上げているの?

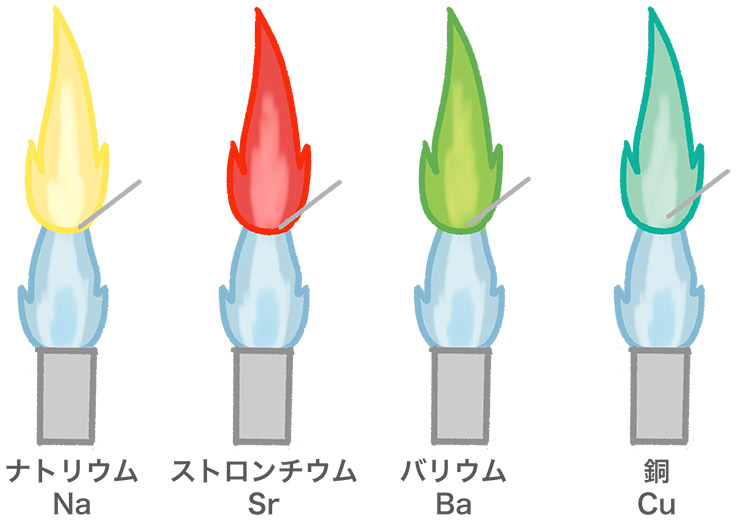

- 大砲と同じように、火薬を使って打ち上げているよ。筒の底に打ち上げ用の火薬(揚薬)をしきつめ、導火線を下にして花火玉を置く。導火線に火がついた瞬間に真上に打ち上がり、導火線にそって火が伝わっていき、ちょうど導火線がもえきったとき、玉の中心にある割薬が点火され、破裂して開くんだ。

- 花火の打ち上げのしくみ

-

-

導火線は時限装置の役目。その長さは大きな花火玉ほど長くなる。

- 花火師さんが火をつけているの? あぶなくない?

- 昔は筒の中に火種を投げ入れたりしていたけれど、それはかなりあぶない方法だった。今は電気を使って点火しているよ。すべての筒をならべ終わったらコードでつなげ、遠くからスイッチを入れるだけ。打ち上げるタイミングもあらかじめコンピューターにプログラムしておけるんだ。

- 現代の花火師さんはプログラマーでもあるんだね!

- いっぽうで花火は細かい手作業で作られているという面もあるんだ。1個の花火玉を作るのに、星のつくりはじめから1〜2カ月かかることもあるよ。これからの時代は、より安全で環境にもやさしい花火を作る技術も必要とされるだろうね。ぼくたちも研究を重ねて貢献できればと考えているよ。

- 一瞬のかがやきのためにそんなにも時間と手間が……。これから花火大会を見るときは、そのつもりで見るよ!

一度は見てみたい日本の有名な花火大会

花火大会の好みは人それぞれ。「大きな花火を見たい!」「音楽と花火の競演を楽しみたい!」など、自分の好みに合った花火大会を見つけられるといいね。ここでは、日本の有名な花火大会をいくつか紹介するよ。

※詳しい開催概要については公式サイトなどをご確認ください。

-

全国花火競技大会「大曲の花火」(秋田県)

画像提供:秋田県大仙市

画像提供:秋田県大仙市

全国花火競技大会「大曲の花火」(秋田県)

夏の全国花火競技大会を軸に、季節で異なるテーマ「四季の花火」を展開。年間を通じて最高峰の花火を楽しめる。

- 関連サイト:

- 全国花火競技大会「大曲の花火」公式サイト

-

土浦全国花火競技大会(茨城県)

画像提供:土浦全国花火競技大会実行委員会事務局

画像提供:土浦全国花火競技大会実行委員会事務局

-

燃えよ!商工会青年部!! こうのす花火大会(埼玉県)

画像提供:こうのす花火大会実行委員会

画像提供:こうのす花火大会実行委員会

燃えよ!商工会青年部!! こうのす花火大会(埼玉県)

商工会青年部による100%手作りの花火大会は300連発の「鳳凰乱舞」が圧巻。世界最大の四尺玉はギネス記録に認定されたこともある。

- 関連サイト:

- 「こうのす花火大会」公式サイト

-

隅田川花火大会(東京都)

画像提供:隅田川花火大会実行委員会

画像提供:隅田川花火大会実行委員会

-

全国花火名人選抜競技大会 ふくろい遠州の花火(静岡県)

画像提供:泉谷玄作・ふくろい遠州の花火実行委員会

画像提供:泉谷玄作・ふくろい遠州の花火実行委員会

全国花火名人選抜競技大会 ふくろい遠州の花火(静岡県)

花火が持つ迫力・伝統・芸術性と音楽とのコラボが楽しめる。光と音と色と風を五感で感じながら真夏の祭典を楽しもう。

- 関連サイト:

- 「ふくろい遠州の花火」公式サイト

-

長岡まつり大花火大会(新潟県)

画像提供:長岡花火財団

画像提供:長岡花火財団

-

諏訪湖祭湖上花火大会(長野県)

画像提供:諏訪市

画像提供:諏訪市

-

なにわ淀川花火大会(大阪府)

画像提供:なにわ淀川花火大会運営事務局

画像提供:なにわ淀川花火大会運営事務局

-

筑後川花火大会(福岡)

画像提供:(公財)久留米観光コンベンション国際交流協会

画像提供:(公財)久留米観光コンベンション国際交流協会

- どこから見ても丸い美しい打ち上げ花火は日本の花火の特徴。花火玉の丸い形には、より安全に割れ、より大きく作れるという機能的なメリットもある。

- 花火の色は金属の炎色反応が起こるときに出る色。赤・黄・緑・青の4色が基本。

- 現代の花火師さんはプログラミング技術も駆使している。

丁 大玉

足利大学教授 工学博士