「ふしぎ」を見に行こう

「ふしぎ」な生き物

どこまで

わかってきている?

「恐竜」の

最新のふしぎとナゾ

およそ6600万年前に大量絶滅した恐竜。

どんな風にくらしていたんだろう? どうして大きな体になれたのかな?

恐竜の生き残りからそのナゾをさぐることができるよ。

どんな風にくらしていたんだろう? どうして大きな体になれたのかな?

恐竜の生き残りからそのナゾをさぐることができるよ。

探検メンバー

-

- ふしぎ探検隊が行くよ!

- 隊員はると

-

- この人に聞いたよ

- 恐竜を研究している

田中 康平先生

恐竜はなぜ絶滅した?

- 恐竜がいたのは、今からどれくらい前?

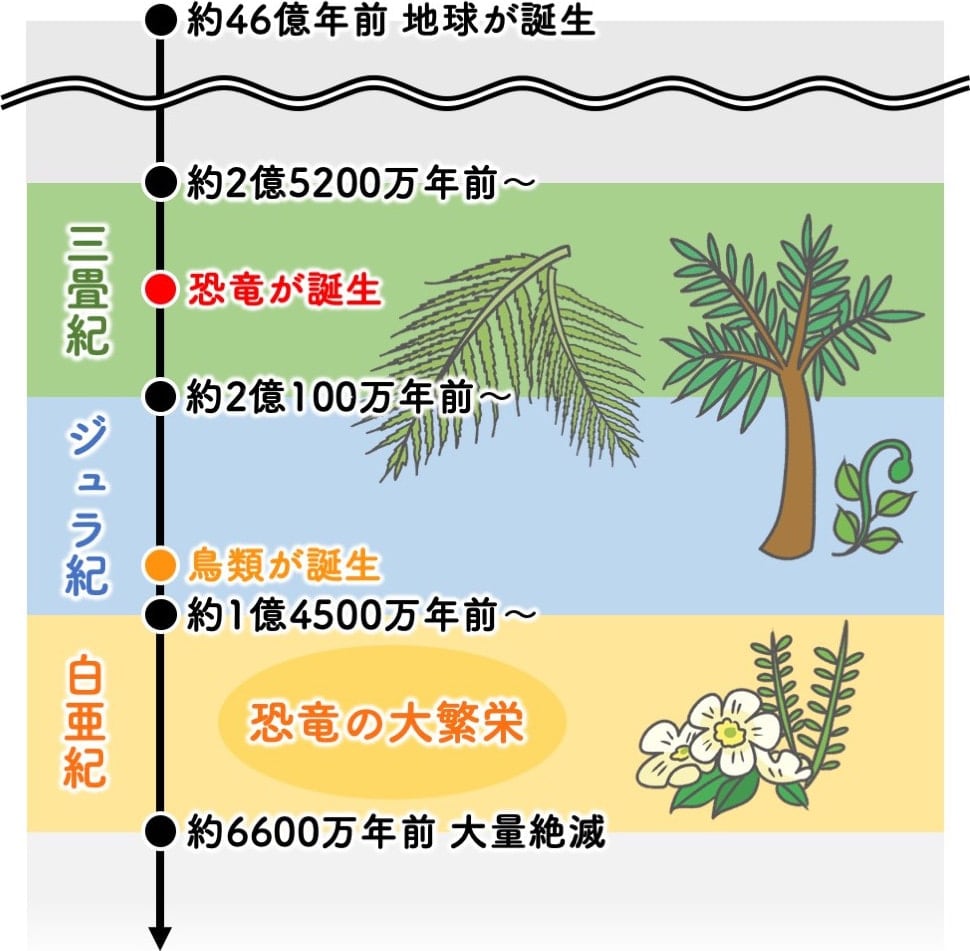

- 恐竜が生まれたのは三畳紀のなかばで、約2億3000万年前。その後、約6600万年前に大量絶滅するまで、およそ1億6000万年間も繁栄していたよ。

- 恐竜のいた時代

-

- 今とはどうちがうの?

- 気候は今よりもあたたかく、大陸の形や配置もちがっていたよ。三畳紀のころは世界が一つの大きな大陸だった。ジュラ紀、白亜紀と進むにつれて分かれていき、今に近い形になっていったんだ。

- 恐竜たちもいろんな大陸に分かれていったの?

- うん。それぞれの大陸の環境にあわせて進化していったよ。

- 植物の種類も今とちがうんだね。

- 三畳紀はイチョウやシダ植物など古いタイプの植物しかなかった。ジュラ紀になると植物の種類はふえていき、白亜紀になって花やイネ科の植物が現れてふえていったよ。

- あたたかくて植物がたくさんある時代に生きていたんだね。なのに、どうして絶滅しちゃったの?

- 恐竜の大量絶滅にはいろんな説があるけど、まだ完全に決着はついていないんだ。たとえば「巨大な隕石が落ちてきたから」という説がある。隕石はたしかに落ちてきたし、恐竜が大量絶滅したのも本当だけど、それが絶滅にどうつながるのかはまだ研究中なんだ。

- どれくらい大きな隕石がぶつかったの?

- 直径10kmくらい。何千万年から1億年に1回クラスの大きな隕石だった。といっても直径約1万2700kmの地球にとってはゴマつぶのようなものだけどね。

- ゴマつぶ?! それでも地球には大打撃なのかな。

- 恐竜以外にもかなり多くの生きものが絶滅しているからね。衝突によってまい上がったちりで太陽の光がさえぎられ、急激にさむくなったり、植物が育たなくなってエサがとれなくなったから、ということがいわれているよ。

- それがいま有力な説なの?

- 有力な説ではあるけど、まだナゾも多いんだ。たとえば多くの恐竜や、翼竜、海に住むはちゅう類などは絶滅したけれど、鳥類、ほにゅう類、ワニ・カメなどは生きのびることができた。それはなぜか。まだまだ検証の余地があるよ。

- たしかにナゾだね。どうしてだろう……?

- 本当の答えは永遠にナゾのままかもしれないね。

- え?! この先もわからないの?

- 実際にこの目で見た人はだれもいないからね。永遠に追いもとめることができるナゾともいえる。でも研究のバトンが受けつがれていくことで、ちょっとずつ正解に近づいていくことはできるよ。

- いつかぼくたちの世代がバトンを受けつぐんだね。

恐竜の行動やくらしは

どこまでわかってきた?

- お母さんに「恐竜は今も生きているよ」って言ったらびっくりしてた。鳥は恐竜の生き残りなんだよね?

- うん。昔からその説はあったんだけど、ここ20年くらいで研究が進み、肉食恐竜の多くはふかふかの羽毛を生やしていたことや、恐竜時代には歯のある鳥もたくさんいたことなどがわかった。そうなると恐竜と鳥のさかいは、かなりあいまいになるよね。

- そうだね。

- そうしたさまざまな発見をへて、鳥は恐竜の中から誕生した生きものだと結論づけられたんだ。

- 恐竜が繁栄していた時代に、すでに鳥はいたんだね。

- 恐竜時代のまんなかあたり、約1億5000万年前に、恐竜から鳥が生まれたんだ。始祖鳥はもっとも古い鳥のひとつだね。今いる鳥は、ティラノサウルスのような肉食恐竜の一グループから進化したことがわかっているよ。

- うちの文鳥もティラノのなかまなんだ?!

-

鳥はどうもうな肉食恐竜から

進化した! -

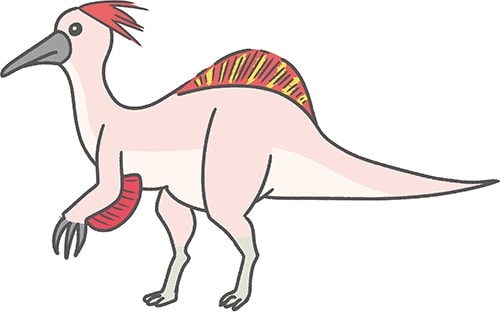

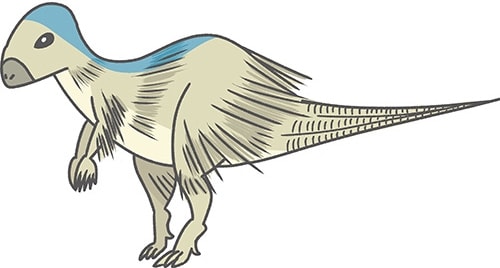

- ここ10年は見た目の研究も進んだよ。昔は恐竜といえば、ウロコにおおわれた地味なはちゅう類のイメージだった。今はみんなが図鑑で見ているとおり、鳥のようにカラフルな羽毛をもった恐竜がたくさんいたと考えられているよ。

-

モフモフした恐竜も

いっぱいいた! -

デイノケイルス

クリンダドロメウス

- 他にはどんなことがわかってきているの?

- カラフルな色のたまごがあったこともわかっているし、脳や感覚器官の研究も進んでいるよ。たとえば夜行性の恐竜がいたこと、すごくにおいに敏感な恐竜がいたことがわかってきている。もしかしたら次は鳴き声もわかってくるかもしれないね。

- だんだん恐竜のイメージが生き生きしてくるね! どんな行動をしていたのか、もっと知りたいな。

- 恐竜の行動をさぐるには、鳥を観察するのがおすすめだよ。鳥と肉食恐竜はどちらも二足歩行だし、共通している特徴はたくさんあるんだ。きっと行動も似ていただろう。

- たしかに、うちの文鳥も怒ったときは恐竜っぽい! 先生も鳥をよく観察するの?

- うん。ぼくらが鳥を見るときは完全に研究目線。「恐竜もこんな動きをしていたのかな?」と思いながら見ているよ。ワニを観察することもあるよ。

- 鳥とワニ?

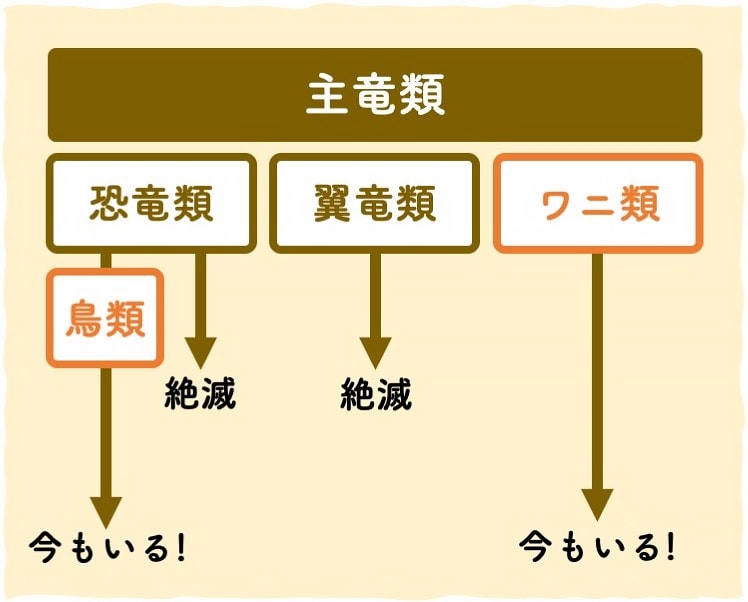

- 鳥とワニはどちらも主竜類に属し、恐竜の両サイドにいる生きものといえるんだ。ぼくらは恐竜の化石もしらべるけれど、まずは今生きている鳥とワニを徹底的にしらべているよ。そうすることで、恐竜の行動やくらしを推定できるんだ。

-

鳥とワニは同じ

「主竜類」の生きもの -

「主竜類」は、かつて地球上で支配的に繁栄していた、はちゅう類の大きなグループ。もうひとつの大きなグループ「鱗竜形類」には、首長竜類 やモササウルス類、今生きているものではトカゲ類やヘビ類などがいる。ちなみに、魚竜はまた別のはちゅう類のグループ。

- 鳥やワニは子育てをしているよね? 恐竜もそうだったのかな?

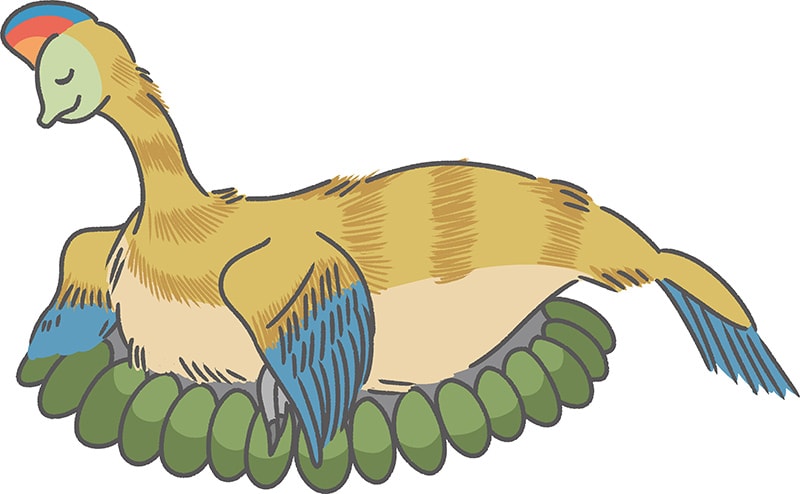

- 「恐竜の子育て」はまさにぼくがメインで研究しているテーマ。一部の羽毛をもった小型の恐竜は、鳥のようにたまごをあたためていたことがわかっているよ。

- へー! かわいいね! さすがに大きな恐竜には無理かな?

- それが最近のしらべによると、全長10m近い大きな恐竜も抱卵していたようなんだ。直径3mもある巣の化石を調べてわかったよ。

- えぇ?! たまごがつぶれない?

- たまごはドーナツ状にならんでいたんだ。おそらく親は真ん中にうずくまって抱卵していた。あるいは、あたたかい時代で地上からの熱もあるし、たまごをあたためるというよりは、つばさで影をつくってあげていたのかもしれない。

- オヴィラプトルの抱卵イメージ

-

- 恐竜たちも、けなげに子育てしていたんだね。

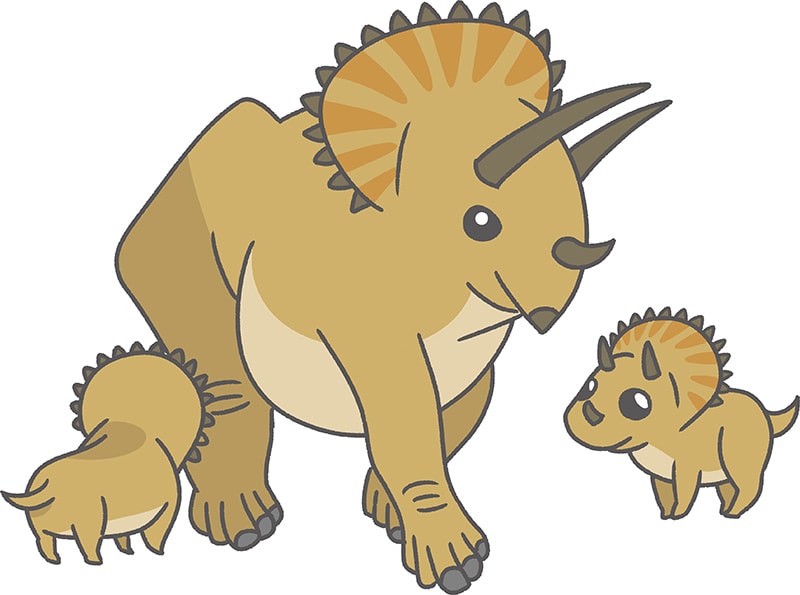

- たくさんの赤ちゃん恐竜の化石のそばで、ベビーシッターをしていた恐竜の化石が見つかったこともあるんだ。

- ベビーシッター?!

- おそらく一部の恐竜は鳥のように子育てしていただろうと考えられているよ。赤ちゃん恐竜にエサをあたえたり、エサのとり方を教えたりしていたかもしれない。

- 恐竜の子育てイメージ

-

- かわいいなぁ。化石をしらべることで、これからいろいろなことがわかってくるの?

- 行動は化石に残りづらいからむずかしいところだけど、いかにして残された証拠から行動やくらしぶりを明らかにするかは、今後の恐竜研究の大きなテーマだね。

恐竜はなぜ

大きな体になれた?

- 鳥が恐竜から進化したということは、今も恐竜は繁栄しているといえるね。

- ぼくたち人間が属するほにゅう類の数が約6000種であるのに対して、鳥は約1万種もいるから、今も大繁栄しているといえるよね。

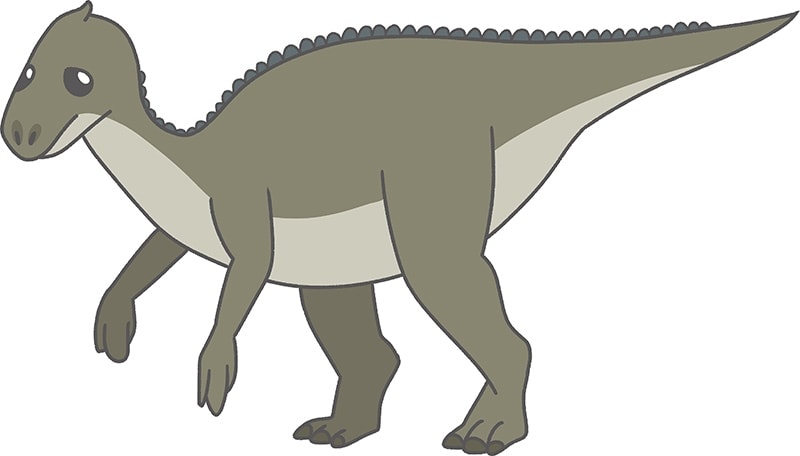

- でも大きな恐竜もこの目で見てみたいな。パラサウロロフスみたいな、やさしそうな恐竜に会ってみたい。もう現れないのかな?

- パラサウロロフス

-

- 残念ながら絶滅した恐竜は二度と現れることはないよ。でも、もしかしたら未来の地球では、恐竜みたいにまた新しい大きな動物が誕生しているかもね。

- どうして昔は大きな恐竜がいたの? ブラキオサウルスとかアパトサウルスみたいな陸の大きな生きものは、今いないよね。

- 恐竜の体が大きくなった理由のひとつに、骨が空洞だらけだったことがあげられるよ。丈夫だけど軽い構造になったことで、巨大化が可能になった。

- スカスカの骨だったの?

- ところどころに穴があいていて、空気をためられるようになっていたんだ。

- なんのために?

- 首の長い恐竜は、息をするのが大変そうだと思ったことはない?

- うん。すった息が肺までとどくのに時間がかかりそう。あ、そっか。それで骨に空気をためていたの?

- そう。恐竜は効率よく酸素を取りこめるように進化した生きものなんだ。恐竜から進化した鳥を見れば、それがよくわかるよ。鳥は肺の前後に「気のう」という空気をためられる袋がいっぱいあるおかげで呼吸効率がとてもいいんだ。

- たしかに、エベレストの上をゆうゆうと飛んでいたりするよね! 人間なら高山病になっちゃうよ。

- 恐竜は空洞化した骨の中にも気のうが入っていたと考えられているんだ。軽くて息がしやすい体を手に入れたことで、大きくなれたんだね。

- でも、どうして、そこまでして体を大きくする必要があったの? 小さいほうが動きやすそうなのに。

- 鳥のように小さくて飛べる体に進化したものもいるけど、大きな体にもメリットがあったんだ。たとえば敵におそわれにくくなるし、高いところにあるエサがとれるようになるよね。

- それぞれによさがあるんだね。でも今、恐竜みたいに大きな動物が現れても、住めるような広い場所はあるかなぁ?

- それがおもしろいことに、パラサウロロフスやセントロサウルスのような白亜紀の終わりの恐竜たちは、今でいう北アメリカ大陸の西のはじの、すごく細長いエリアにたくさんいたんだ。

- ひしめきあっていたんだ? じゃあ今の世界にいても大丈夫かな……。アメリカでよく化石が見つかるの?

- 恐竜の化石はアメリカ、カナダ、アルゼンチン、中国、モンゴル、イギリスの6つの国で見つかることが多いよ。もちろん、これから研究が進めば他の地域でもたくさん見つかるかもしれない。

- 日本では「むかわ竜」の発掘が話題になったよね。

- うん。「むかわ竜」は北海道むかわ町で、地元の人によって発見された恐竜の化石。小林快次先生たちが発掘し、2019年の論文発表でカムイサウルス・ジャポ二クスという学名がつけられたよ。

-

カムイサウルス・ジャポニクス

(通称「むかわ竜」) -

- かっこいい名前だね! 新種の恐竜ってどれくらいのペースで見つかっているの?

- 年に40種くらいかな。平均すると10日に1種のペースで見つかっているよ。

- けっこうたくさん見つかるんだね! 1種っていうと……

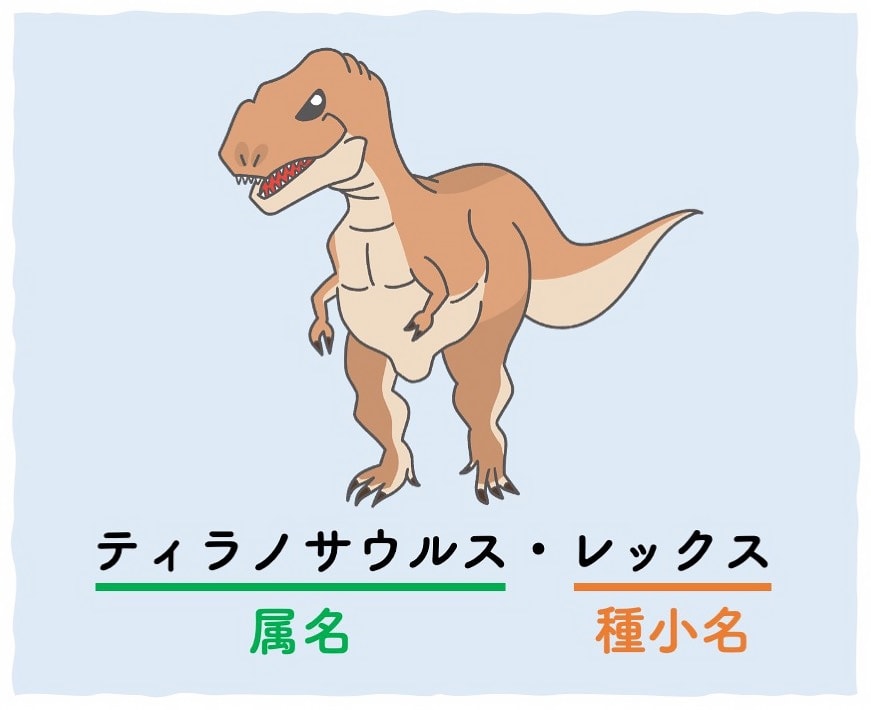

- たとえば「ティラノサウルス・レックス」で1種だよ。生きものの学名は「属名」と「種小名」の2つがかならずセットなんだ。一属に何種もいるものもあれば、「ティラノサウルス・レックス」のように一属一種しかいないものもあるよ。

-

「属名」と「種小名」は

名字と名前のような関係 -

- 図鑑にのっているのは属名までのことが多いね。

- うん。属名のほうで数えると、1000属くらいしか見つかっていないんだ。恐竜が1億6000万年も繁栄していたことを考えると、まだまだすくないよね。

- ぼくたちが大人になったころでも、研究できることはいっぱいありそうだね。

- 新種の恐竜の発見はもちろん、どんな進化をとげたのか、どんな行動をしていたのか、どんな風にくらしていたのか……まだまだ解けていないナゾがいっぱいあるんだ。恐竜好きのみんなには、ぜひ将来いっしょに研究してほしいな。

- ねらい目の研究はあるかな?

- そうだね、たとえば、海に進出した恐竜はまだ見つかっていないよ。水鳥のような恐竜は1種見つかっているけど、海の中でくらしていた恐竜は見つかっていないんだ。いたかどうかはわからない。見つけたら大発見になるね。

- それはチャンスだね!

まとめ

- 恐竜の大量絶滅の理由は、まだ決着がついていない最大のナゾ。

- ここ10年で恐竜の見た目の研究は大きく進んだ。これからは声や行動などもわかってくるだろう。

- 恐竜は骨の中にも空気をためることができ、軽くて息がしやすい体を手に入れたおかげで大きな体になれた。

田中康平

筑波大学 生命環境系 地球進化科学専攻 助教

1985年名古屋市生まれ。北海道大学理学部卒業。カナダカルガリー大学地球科学科修了(Ph.D.)。名古屋大学博物館の研究員を経て現職。恐竜の繁殖や子育てについて研究している。

※このコンテンツは、2020年6月の情報をもとに作成しております。