「ふしぎ」を見に行こう

深海ってどんな場所?

マイペースにくらす

深海生物のふしぎな生態

ふしぎな姿や能力を持つ生き物が多いのは、どうしてなのかな?

画像提供:海洋研究開発機構 / ⒸJAMSTEC

探検メンバー

-

- ふしぎ探検隊が行くよ!

- 隊員はると

-

- この人に聞いたよ

- 深海にくわしいJAMSTECの

北橋 倫さん

意外と住みやすい?

深海ってこんな場所

- 北橋さんは深海の研究をしているんだね。深海ってどれくらい深いの?

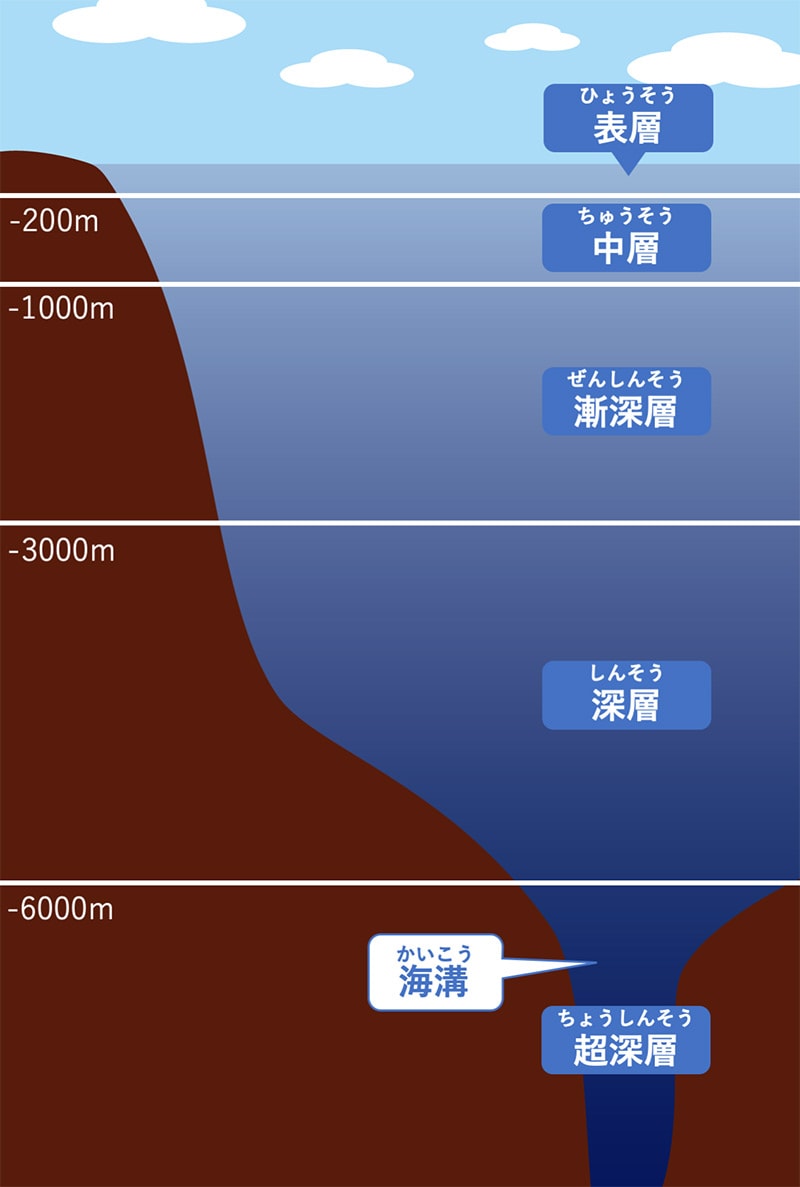

- 水深200mより深い場所で、6,000mより深い溝のようなところは海溝というよ。

- 「深海」は水深200mより深いところ

-

- 一番深いところはどれくらい深いの?

- 世界で一番深いマリアナ海溝のもっとも深い場所は、チャレンジャー海淵といって、水深10,920mもあるよ。

- そこに人間も行ったことがある?

- そこに行ったことのある人間は、これまで7人しかいないよ。すごく頑丈な潜水船が必要なんだ。

- 宇宙よりも行くのがむずかしい場所なのかな。

- 深海は「高圧」「低温」「暗やみ」が特ちょうで、特に「高圧」が難関なんだ。たとえば水深6,500mでは、指先におすもうさん4人が乗っかるくらいの水の重さがのしかかるよ*。

*1平方cmの面積に約670kgの重さがかかる。幕内力士の平均体重162.6kg(2019年9月場所前)として。

- そんなに?!深海にいる生き物はどうしてつぶれないの?

- 体の中に空気があるとつぶれちゃうけど、多くの深海生物の体の中はたっぷりの油でみたされている。油は圧力をうけても体積の変化が少ないから大丈夫なんだ。

-

油たっぷりだから

おいしいお魚も多い -

キンメダイ

キチジ(キンキ)

- 水温はどれくらい?

- 浅い海は10〜20℃台くらいあるけど、深海は2〜4℃くらいと冷たいよ。

- 暗くて寒い場所なんだね。

- 光がないと光合成ができないから、植物が少なく、それをエサとする生き物の数も少なくなるんだ。

- さびしそう。たくさんの魚がいる浅い海に行きたいと思わないのかな?

- 浅い海は明るくてエサも多い。サンゴ礁みたいにそこをすみかとする魚もたくさんいる。でもエサが多い分、それをめぐる争いは激しいよ。強い者が生き残る世界なんだ。

- それはそれで大変だね。

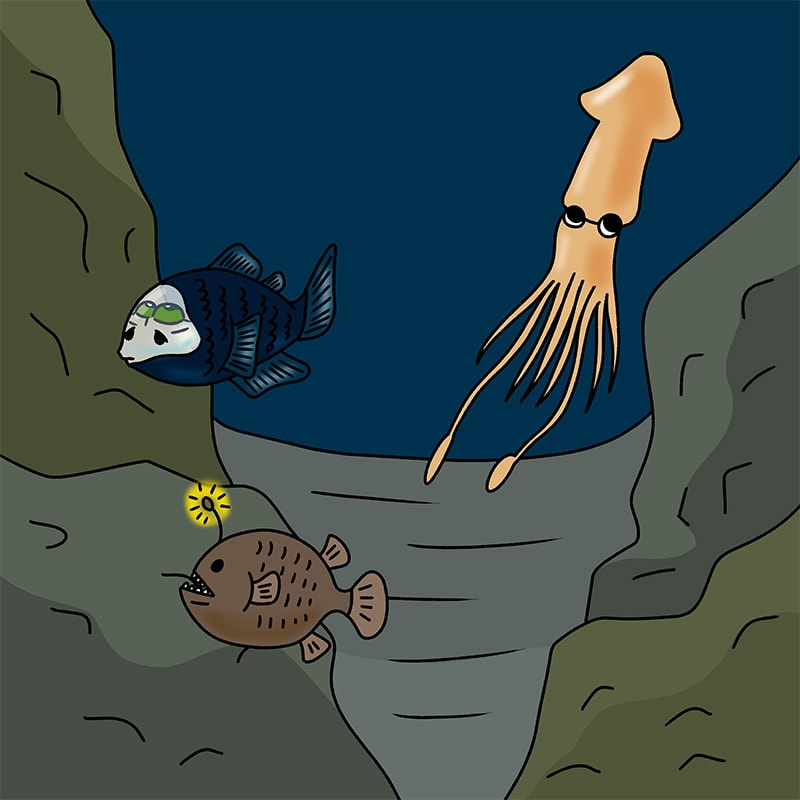

- いっぽう深海は、それぞれの環境に合わせてバラエティゆたかに進化した生き物たちが、マイペースにくらしている。だれかが一人勝ちをする世界ではないんだ。

-

深海は競争の少ない

おだやかな世界 -

- あ、ぼく、そっちのほうがいいかも。

- でもエサが少ないという点ではシビアだよ。真っ暗な場所で、いつ、だれにおそわれるかもわからないし。

- そっか。深海もなかなか大変だね。

- そこで深海の生き物たちは、少ないエサを効率的にとるため、また、敵に見つからないようにするために、奇想天外な能力やスタイルを身につけていったんだ。

- え?どんな?!

なぜ?どうして?

ユニークな進化をとげた

深海生物たち

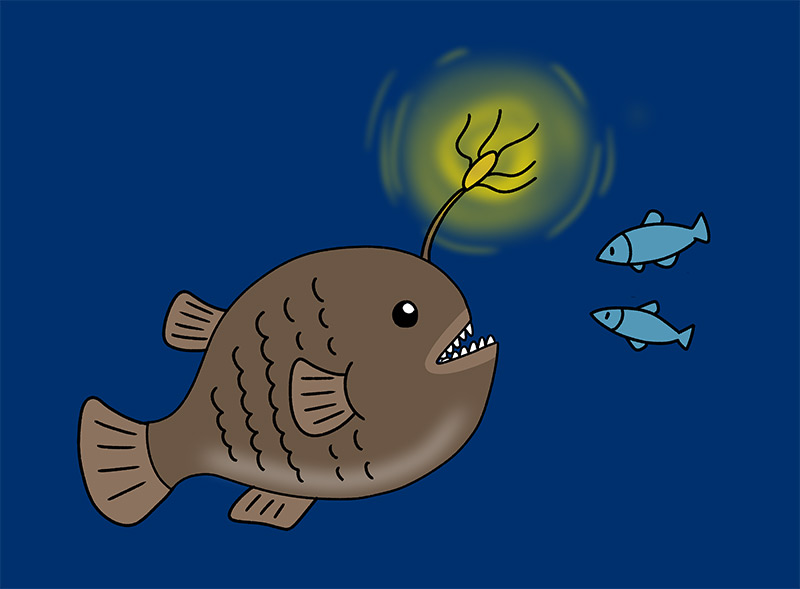

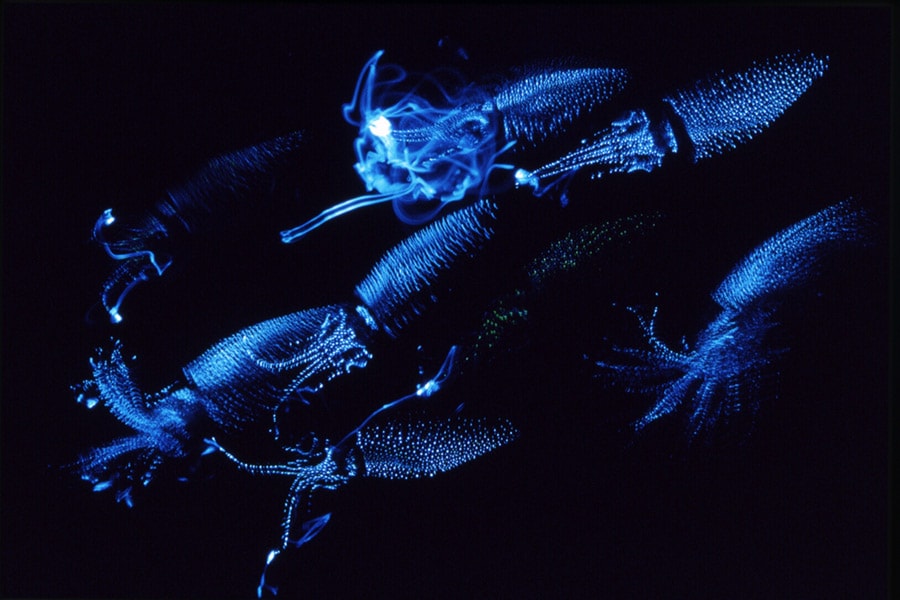

深海生物あるある(1)「光る」

- 深海生物といえば「光る」のが特ちょう。深海生物の90%以上は、体のどこかしらが光ると言われているよ。

- 何のために光るの?

- 光って獲物をおびきよせたり、敵におそわれたときに光っておどろかせてにげたり、敵からかくれるために光る生き物もいるよ。

-

光って獲物をおびきよせる

「チョウチンアンコウ」 -

-

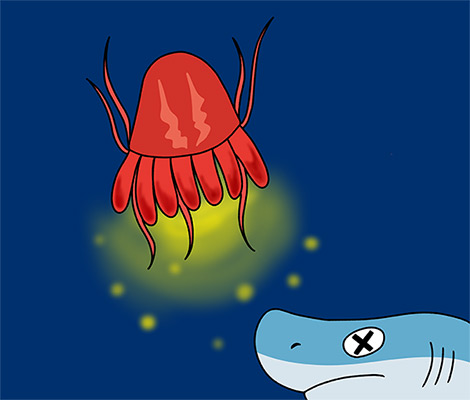

光って敵をおどろかせて、

そのすきににげる

「クロカムリクラゲ」 -

画像提供:新江ノ島水族館

- かくれるためってどういうこと?

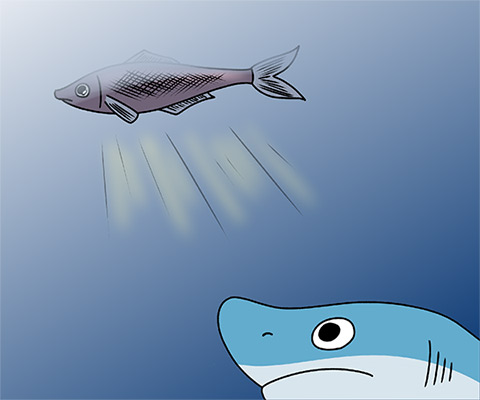

- 太陽や月の光がとどくところでは、自分の影ができて、下にいる敵に見つかってしまう。そこでおなかにある発光器を光らせたり、ホタルイカのように全身を光らせて影を消す生き物がいるんだ。

-

光って敵からかくれる

「ホタルイカ」や

「ハダカイワシの仲間」 -

画像提供:魚津水族館

- なるほど〜!

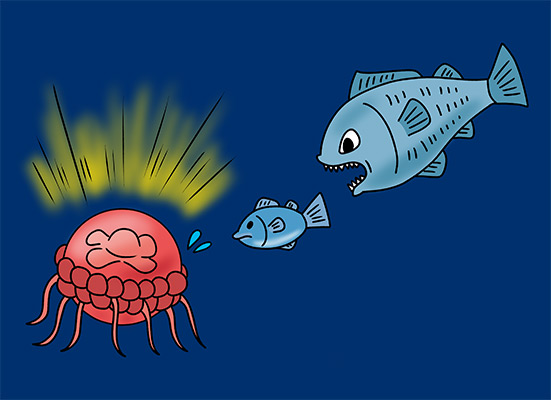

- おそわれたときに光ることで、敵の敵をよんで、敵を食べてもらおうとする生き物もいるんだ。

-

光って敵の敵をよぶ?!

「ムラサキカムリクラゲ」 -

画像提供:沼津港深海水族館

- すごい発想だね!

深海生物あるある(2)「色が地味?!」

- 水深200〜1,000mくらいの深海には、赤い色をした生き物が多いよ。

- 赤だと目立たない?

- 水中では赤い波長の光から先に吸収されるから、水深が深くなるほど赤い色は見えなくなり、黒く見えるんだ。さらに深いところでは黒っぽい色の魚も多くなるよ。

-

リンゴクラゲ

ホンフサアンコウ

-

画像提供:海洋研究開発機構 / ⒸJAMSTEC

- こんなにきれいな色なのに、深海では目立たないんだね。

- 深海には白っぽい色の生き物も多いよ。特に水深3,000mより深いところは光が全くとどかず、色の情報がいらないから、白い色の生き物が多くなるんだ。

-

ジュウモンジダコ

カイコウオオソコエビ

-

画像提供:海洋研究開発機構 / ⒸJAMSTEC

-

カイコウオオソコエビは世界一深いチャレンジャー海淵(10,920m)でも見つかっている!

深海生物あるある(3)「目が大きい/小さい」

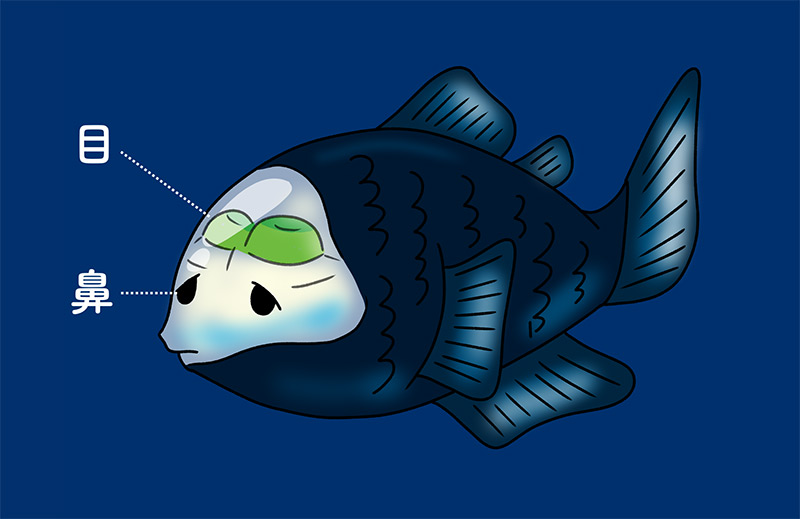

- 太陽光がわずかにとどく水深200〜1,000mのあたりは、弱い光をとらえて獲物を見つられるように、目が大きな生き物が多いんだ。たとえばこの魚もそう。

-

スケスケ頭と

大きな緑色の目を持つ

「デメニギス」 -

- え……この緑色の部分が目なの?

- そう。頭は半透明のドーム状で、緑色の目はふだんは上を向いていて獲物をさがしているんだ。獲物をとらえるときは目が前に来るよ。

- すご〜い!ちょっとこわいけど。

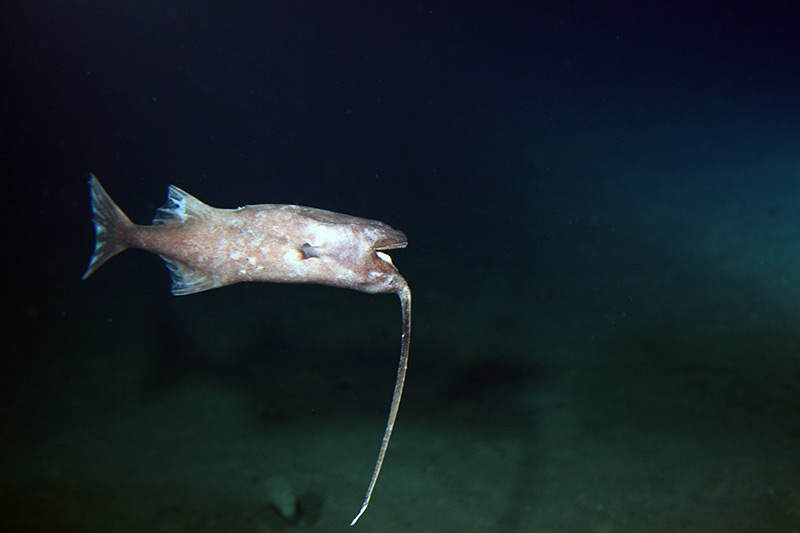

- いっぽうで、どうせ見えないから、目が小さかったり退化した生き物も多い。そのためエサのさがし方もユニークなんだ。たとえばこのシダアンコウという魚、どこかおかしいと思わない?

-

何か様子がおかしい?!

「シダアンコウ」 -

-

画像提供:海洋研究開発機構 / ⒸJAMSTEC

- なんだろう……。あ!上下さかさまに泳いでる?!なんで?

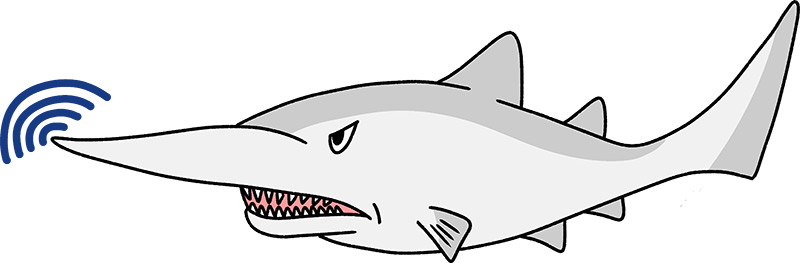

- 頭からのびている突起をたらして、海底にいる獲物をさそっているんだ。ミツクリザメは長くのびた口の一部がセンサーのようになっていて、生き物から出る電流を感知してエサをさがすよ。

-

センサーを使って

海底のエサをさがす

「ミツクリザメ」 -

- へ〜!ふしぎな見た目にはワケがあるんだね。

深海生物あるある(4)「口が大きい」

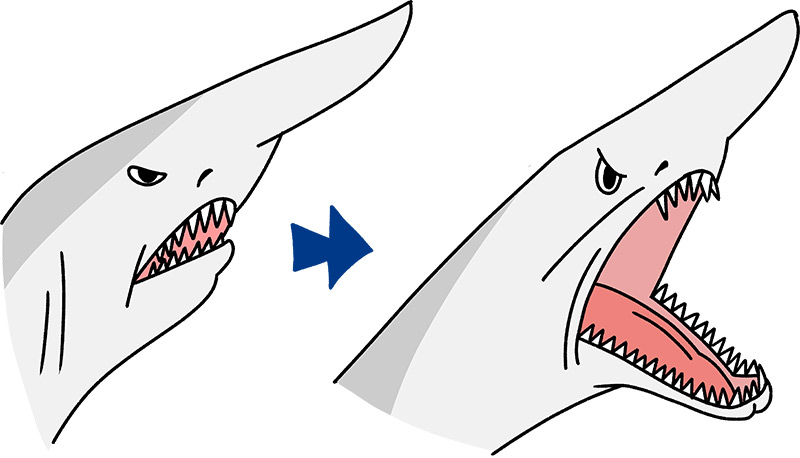

- エサの少ない深海では、見つけた獲物を確実にしとめることも大事。だから口が大きな生き物も多いよ。さっきのミツクリザメもそう。

-

獲物をねらうときに

下アゴが大きく飛び出す

「ミツクリザメ」 -

- すごい迫力!

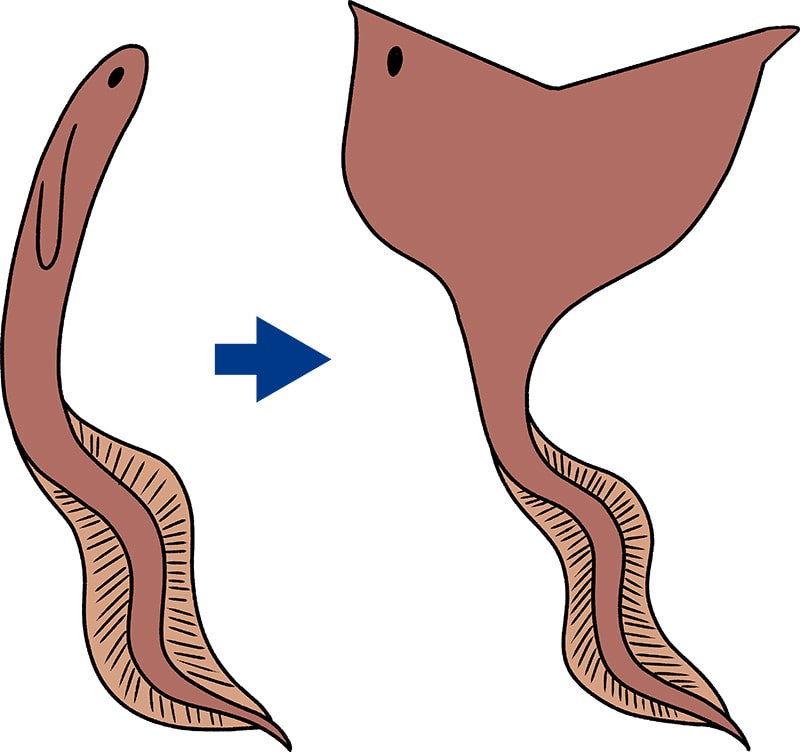

- フクロウナギも獲物をねらうときは大きく口をあけるよ。

-

ペリカンみたいに大きく

口がひらく「フクロウナギ」 -

- きゃー!

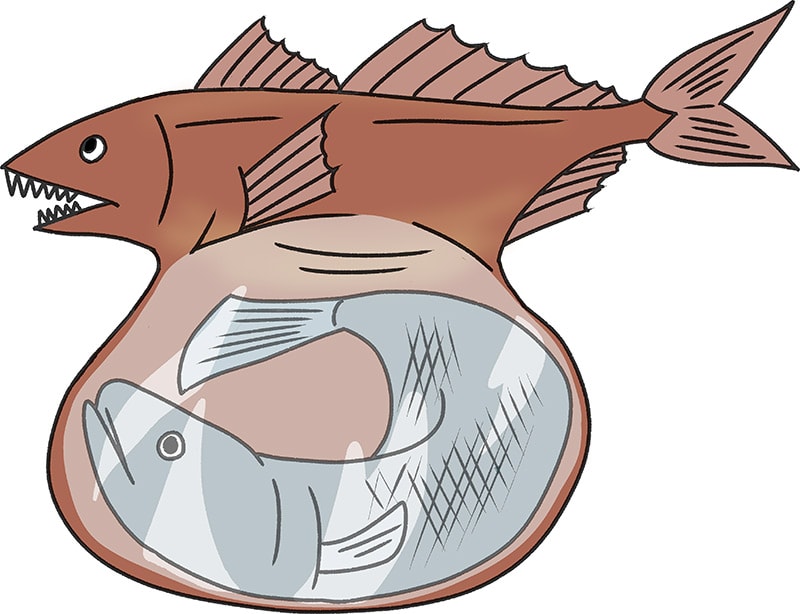

- 自分より大きな魚を丸のみできるオニボウズギスという魚もいるよ。

-

大きな口と胃ぶくろをもつ

「オニボウズギス」 -

- 獲物がすけて見えるよ〜。

- 一度食べたら数カ月食べなくてもいいように、のびる胃ぶくろを発達させたんだ。

深海生物あるある⑤「体がすごく大きい/

すごく小さい」

- 深海ではなかなかエサにありつけないから、食べたものを効率よく消化するために大きな消化器が必要。だから深海には体が大きい生き物も多いんだよ。

- ダイオウイカみたいに?

- うん。ダイオウイカは最長18mくらいある巨大なイカだね。深海には最長で50cmくらいになる巨大なダンゴムシもいるよ。

-

大きなダンゴムシ

「ダイオウグソクムシ」 -

-

画像提供:新江ノ島水族館

- 大き〜い!

- 反対に、すごく小さい生き物がいるのも深海の特ちょう。たとえば深海では、体長が1mmより小さい生き物が多くなるよ。

- 小さい生き物がいるのはどうして?

- 深海は生き物の数が少ないから、オスとメスが出会うチャンスも少ないんだ。小さくなって大勢でくらすことで、出会いを増やし、子孫を増やそうという戦略なんだ。

- みんな何とかして生きのびようとしているんだね。

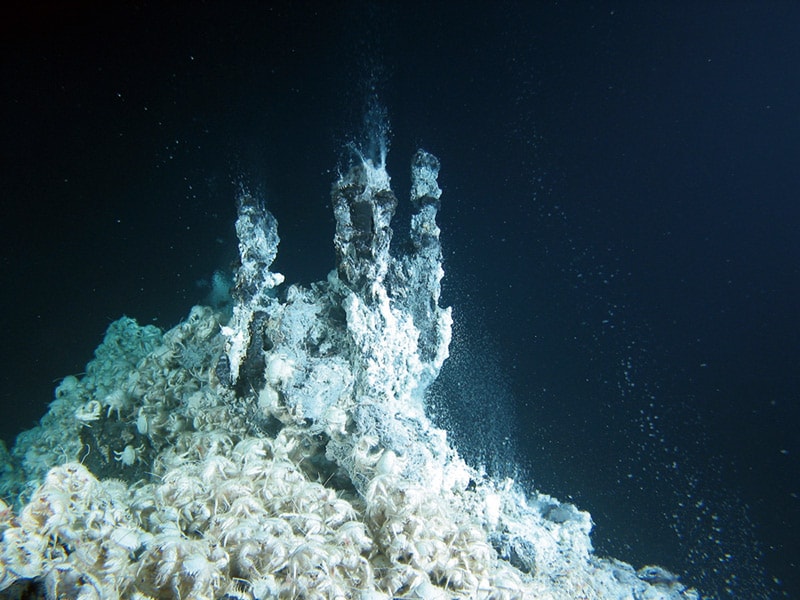

- 中途半端では生き残れない場所だからね。深海のふしぎな話をもうひとつ。実は冷たい深海にも、温泉のような場所があるんだ。

- え?どういうこと?

- 熱水噴出孔といって、地球内部のマグマの熱であたたまったお湯がふき出しているところがいくつもあるんだ。

- 深海の温泉?!「熱水噴出孔」

-

-

画像提供:海洋研究開発機構 / ⒸJAMSTEC

- どれくらい熱いの?

- 熱水は400℃になることもあるけど、まわりの水温は4℃くらい。温度差が大きい場所なんだ。硫化水素という有毒なガスも出ているよ。

- わぁ。さすがにそこに生き物はいないよね?

- ところが、硫化水素を利用して栄養をつくり出す微生物がいるんだ。その微生物から栄養をもらって生きる者も集まって、ひとつの社会ができあがっているよ。

- 深海、カオスすぎる〜。

- そこでくらすサツマハオリムシは、チューブ状の生き物で、口も肛門もない。つまり、食べないしウンチもしない。体の中にすんでいる微生物から栄養をもらって生きているんだ。

-

究極の省エネ動物?!

「サツマハオリムシ」の群生 -

-

画像提供:いおワールド かごしま水族館

- ただぬくぬくしてるだけ?!そんな生き方があるなんて……深海の世界は広いね。北橋さんは今、深海のどんな研究をしているの?

- ぼくはプラスチックごみが深海生物にあたえる影響について研究しているよ。

- 深海にもプラスチックごみが落ちてるの?

- うん。チャレンジャー海淵でもゴミぶくろが見つかっているよ。エサとまちがって食べておなかが傷ついたり、栄養不足になったりするから、深海生物にとって深刻な問題なんだ。

- かわいそう。きれいな海を守れるよう、ぼくたちも気をつけなきゃいけないね。北橋さんの研究もがんばってほしいな!

深海生物に会える

全国の水族館

深海の世界にふれられる水族館があるよ。行ってみよう!

※お出かけの際は施設の営業情報などを事前にご確認ください。

-

八戸市水産科学館マリエント(青森県)

画像提供:八戸市水産科学館マリエント

画像提供:八戸市水産科学館マリエント

八戸市水産科学館マリエント(青森県)

深海の圧力を再現する実験や、有人潜水調査船「しんかい6500」から見た深海の様子をVRで見られる楽しい体験コーナーが。時期により深海生物の展示も。

- 関連サイト:

- 「八戸市水産科学館マリエント」公式サイト

-

新江ノ島水族館(神奈川県)

画像提供:新江ノ島水族館

画像提供:新江ノ島水族館

新江ノ島水族館(神奈川県)

JAMSTECと共同でさまざまな深海生物の長期飼育を研究・公開。熱水噴出孔など「化学合成生態系」を再現した水槽や、歴史的に貴重な潜水調査船の展示も。

- 関連サイト:

- 「新江ノ島水族館」公式サイト

-

沼津港深海水族館 シーラカンス・ミュージアム(静岡県)

画像提供:沼津港深海水族館

画像提供:沼津港深海水族館

沼津港深海水族館 シーラカンス・ミュージアム(静岡県)

シーラカンスの迫力あふれる冷凍個体の展示や、駿河湾のめずらしい深海生物の展示など、さまざまな切り口のコーナーがあり、深海の奥の深さを学べる。

-

魚津水族館(富山県)

画像提供:魚津水族館

画像提供:魚津水族館

-

蒲郡市竹島水族館(愛知県)

画像提供:蒲郡市竹島水族館

画像提供:蒲郡市竹島水族館

蒲郡市竹島水族館(愛知県)

オオグソクムシやタカアシガニなどの深海生物にふれられる「深海タッチングプール」や、オリジナルグッズ「超グソクムシ煎餅」の販売など、独自路線が光る。

- 関連サイト:

- 「蒲郡市」公式サイト

-

鳥羽水族館(三重県)

画像提供:鳥羽水族館

画像提供:鳥羽水族館

鳥羽水族館(三重県)

飼育種類数日本一をほこる水族館。深海生物はダイオウグソクムシやオウムガイを展示。世界で5例目となる、ダイオウグソクムシの脱皮も話題となった。

- 関連サイト:

- 「鳥羽水族館」公式サイト

-

いおワールド かごしま水族館(鹿児島県)

画像提供:いおワールド かごしま水族館

画像提供:いおワールド かごしま水族館

いおワールド かごしま水族館(鹿児島県)

水族館が面する錦江湾は、海底では現在も火山性熱水噴気活動が見られ、深海の神秘を身近に感じられる貴重なスポット。めずらしいサツマハオリムシの展示も。

- 関連サイト:

- 「いおワールド かごしま水族館」公式サイト

-

沖縄美ら海水族館(沖縄県)

画像提供:国営沖縄記念公園(海洋博公園):沖縄美ら海水族館

画像提供:国営沖縄記念公園(海洋博公園):沖縄美ら海水族館

沖縄美ら海水族館(沖縄県)

沖縄の海がテーマの水族館で、深海コーナーでは約70種の深海生物を展示。ダイオウイカの標本や、深海の水温をさわって体感できる「ポケット水槽」も。

- 関連サイト:

- 「沖縄美ら海水族館」公式サイト

- 深海は水深200mより深いところ。一番深いマリアナ海溝の最深部は10,920m。

- 深海の特ちょうは「高圧」「低温」「暗やみ」の3つ。

- 少ないエサを効率的にとるために、深海生物たちは独自の進化をとげた。

北橋 倫

国立研究開発法人 海洋研究開発機構(JAMSTEC)

特任技術副主任 博士(環境学)

- 国立研究開発法人 海洋研究開発機構(JAMSTEC)

- https://www.jamstec.go.jp/

- JAMSTEC海洋の夢コンテスト(子どもたちの夢を募集中!)

- https://www.jamstec.go.jp/j/kids/hagaki/