「ふしぎ」を見に行こう

ソメイヨシノと

‘染井吉野’はちがう?!

意外と知らない桜の真実

サクラのナゾと真実をとき明かそう!

- サクラは生きものです。むやみにきずつけてはいけません。

探検メンバー

-

- ふしぎ探検隊が行くよ!

- 隊員りりか

-

- この人に聞いたよ

- サクラを研究している

勝木 俊雄さん

サクラにまつわるよくある誤解

よくある誤解(1)時代劇のサクラは

まちがっている?

- サクラは日本を象徴する花だね。お城のサクラもきれい。江戸時代の人たちはお城でお花見していたのかなぁ。

- いや、お城にサクラが植えられたのは、お城が公共の場として使われるようになった明治時代以降のことなんだ。

- え? そうなの? でも時代劇でお城にサクラが咲いているシーンをよく見る気がする。

- あれは実はまちがいなんだ。江戸時代のお城は基本的には軍事拠点。サクラのように大きくしげる樹木があると視界のジャマになってしまうんだ。

- そっか。満開のサクラで敵の姿が見えなくなったら大変だもんね……。

- しかも、時代劇に出てくるサクラの種類はたいてい‘染井吉野’だと思うけど、‘染井吉野’は明治時代に広まったサクラだから、それもまちがいなんだ。

- えぇ?! サクラといえば‘染井吉野’だよね? 学校や公園にも植えられているし、昔からあるのかと思ってた!

- 浮世絵にも‘染井吉野’のようなサクラがかかれているから、昔からあるように思われるけど、江戸時代までお花見の対象だったのはヤマザクラというサクラなんだ。

- ヤマザクラ?

- 日本で見られる野生のサクラの代表種だよ。‘染井吉野’は花が咲いている時期には若葉がのびないのが大きな特徴だけど、ヤマザクラは花といっしょに赤い葉っぱも開くんだ。

-

お花見のサクラはヤマザクラから

‘染井吉野’へ -

ヤマザクラ

‘染井吉野’

よくある誤解(2)サクラは昔から特別な

花だったわけではない?

- 浮世絵に当時はなかった‘染井吉野’の絵がかかれたのは、どうして?

- デザインとしてかく場合、より華やかに見えるようデフォルメしてかくことはよくあることなんだ。葉っぱを省略したり、実際より花びらを大きく赤くかいたり。それが当時の人が思いえがく「理想の桜」だったんだろうね。

- 理想の桜か〜。

- だから明治時代に広まった‘染井吉野’をはじめて見た人たちは、「これこそが理想の桜だ!」と思ったんじゃないかな。日本人にとってサクラが別格の存在になったのはそのころからなんだ。

- それまでは別格じゃなかったの?

- 奈良時代はお花見といえばウメだったし、平安時代からは日本固有の文化を大切にしようということでサクラも楽しまれるようになったけど、江戸時代まではお花見において、ウメもサクラもあまり変わらない存在だったようだよ。

- スーパースター‘染井吉野’が誕生してその流れがかわったんだね。でも、‘染井吉野’はいったい、どこからやってきたの?

よくある誤解(3)‘染井吉野’は野生種ではない?

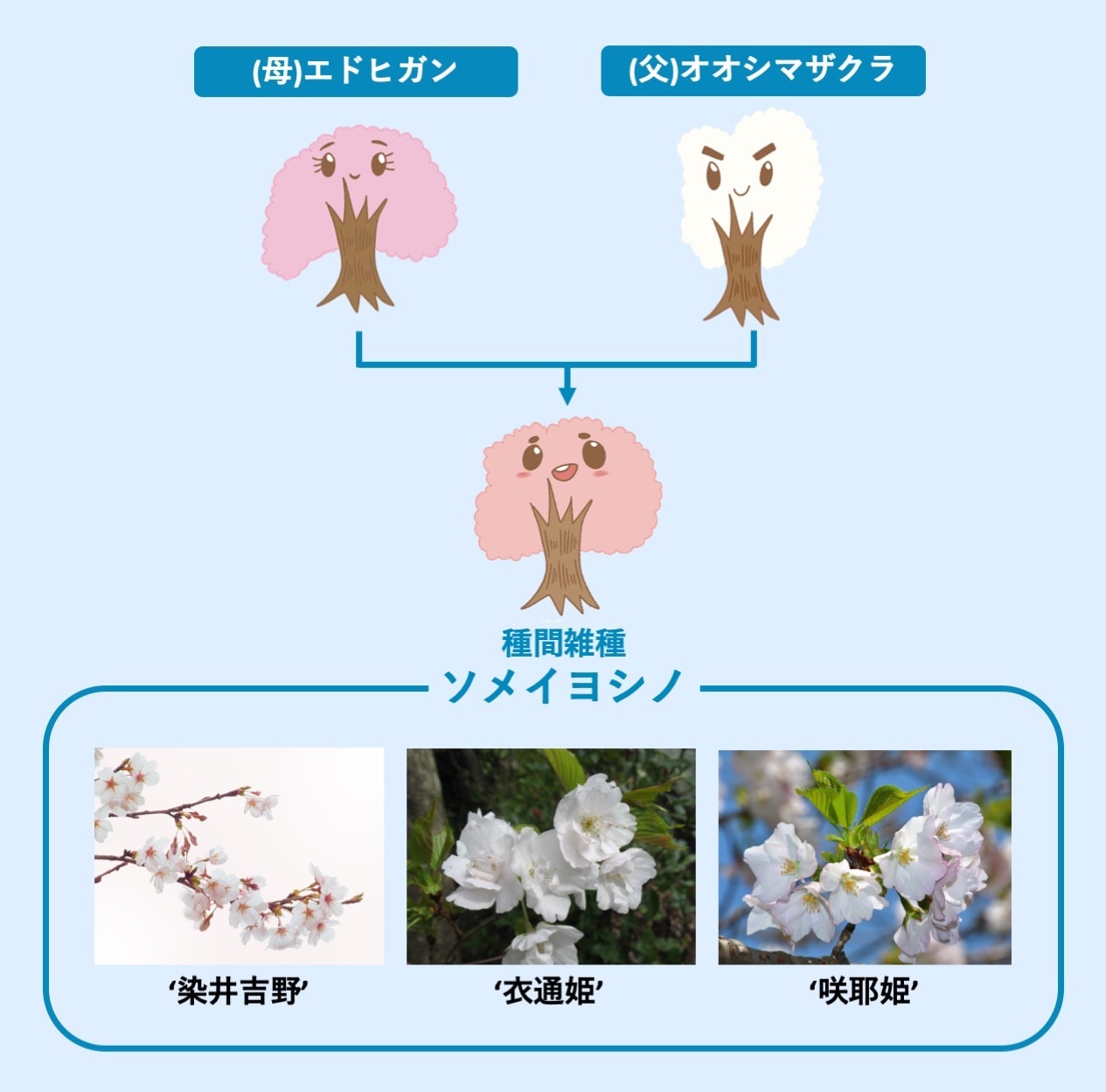

- ‘染井吉野’は人がつくった栽培品種なんだ。江戸時代末に生まれたと考えられているよ。生まれた場所はまだ定説がないけれど、母親がエドヒガン、父親がオオシマザクラの種間雑種*であることはわかっている。 *種間雑種:同じ属の異なる種の間に生まれた子孫のこと。

- 野生のサクラじゃないんだ?

- うん。しかも今、日本全国に植えられている‘染井吉野’は、クローンでふやしたものなんだ。

- クローン?!

- 「クローン」と聞くとびっくりするかもしれないけど、植物の世界では挿木や接木などのクローン増殖は古くから行われていて、自然の状態でも起こることがあるくらいふつうのことなんだ。

- あ、挿木や接木でふやした木が「クローン」なんだね? それはおじいちゃんが盆栽でやってるのを見たことがあるよ。

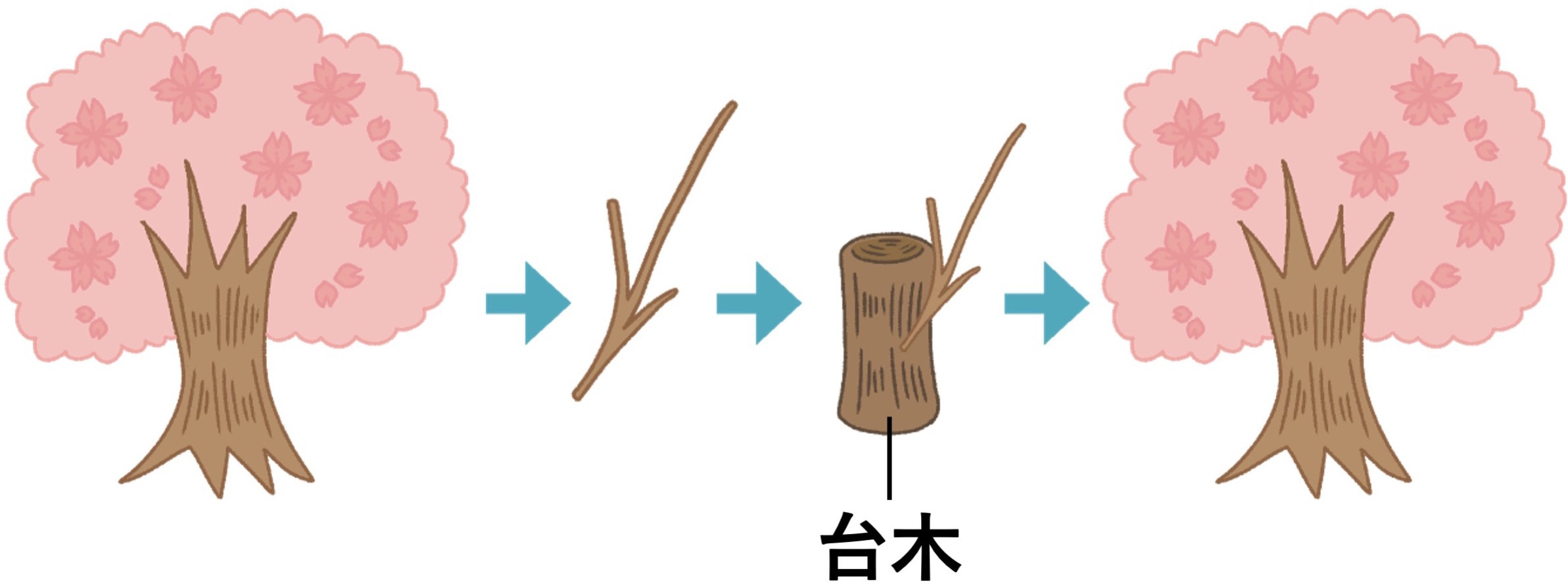

- うん。もともと「クローン」という言葉は「枝」を意味するギリシャ語に由来している。‘染井吉野’はおもに接木でふやしているよ。

- ‘染井吉野’は接木でふやされる

-

-

台木とよばれる別の木の基部に、増殖したい個体の枝をつなぐことで、同じ花をつける木ができる。

- 全国の‘染井吉野’はみんな同一人物だったなんて……知らなかった〜!

よくある誤解(4)ソメイヨシノと

‘染井吉野’はちがう?!

- もともとの親であるエドヒガンとオオシマザクラを受粉させて、‘染井吉野’をふやすことはできないの?

- まったく同じものはできないよ。人間だって、同じ親から生まれた兄弟が、同じ顔かたちをしているわけではないよね?

- たしかに。目の形も、背の高さもちがうね。

- 親であるエドヒガンやオオシマザクラにも、いろんな個体がいるように、その子にもいろんな個体がある。同じエドヒガン×オオシマザクラの種間雑種でも、花びらの色や咲き方が少しちがってくるんだ。

- ‘染井吉野’は自分の子どもをつくれないの?

- ‘染井吉野’ב染井吉野’のように同じ遺伝子同士では受粉できないんだ。たとえば、‘染井吉野’×オオシマザクラの子ならできるよ。

- そっか。でも、その子は‘染井吉野’ではないんだね。

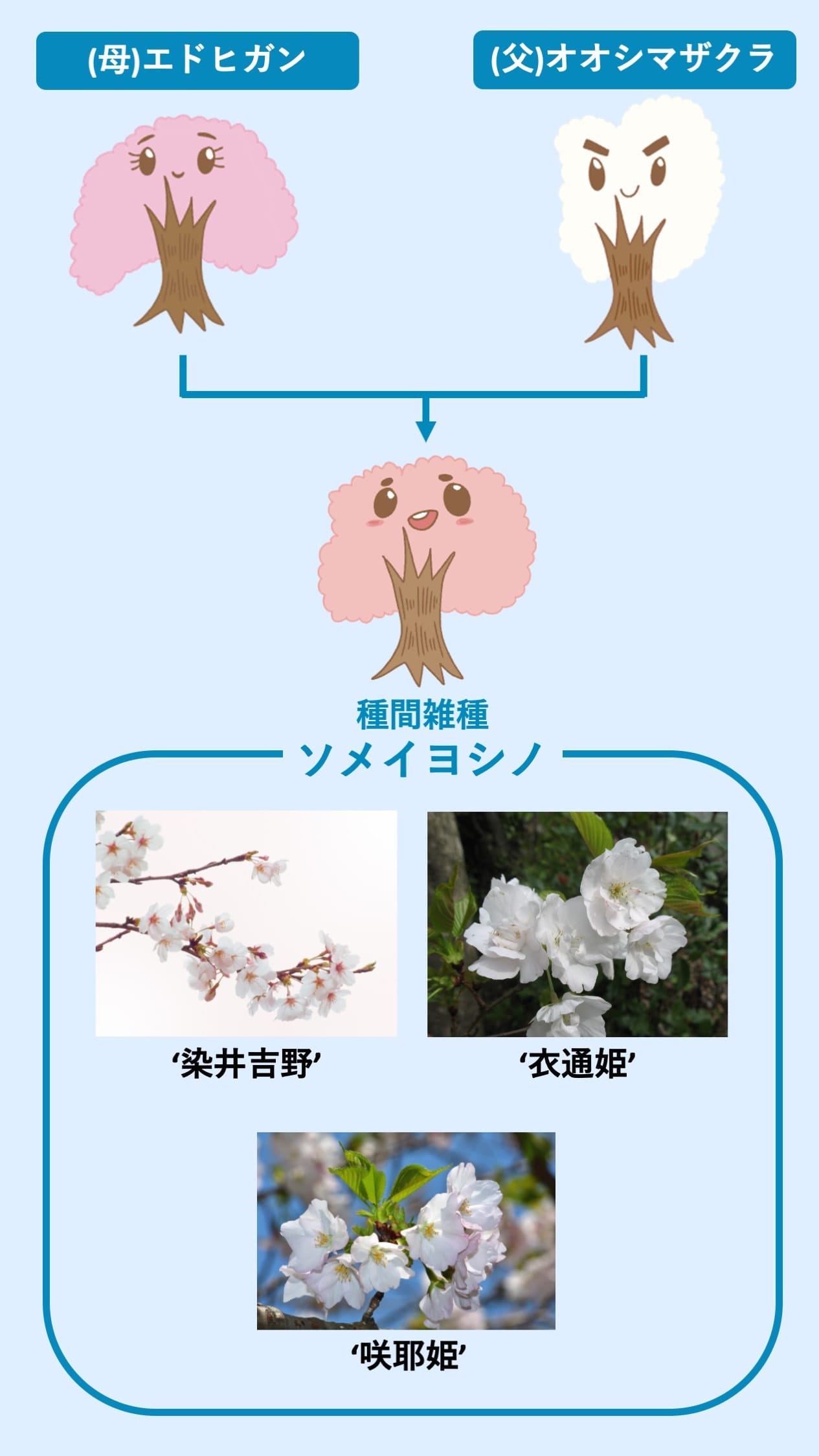

- うん。「エドヒガン×オオシマザクラ」としか、よびようがない。ここで少しややこしい話が。エドヒガン×オオシマザクラの種間雑種の学名はCerasus ×yedoensisと表記し、この和名がソメイヨシノなんだ。

- あ、そうなんだ。ソメイヨシノは、エドヒガン×オオシマザクラの種間雑種のサクラすべてを表す名前なんだね。

- いっぽう、クローンでふやされた日本全国で見られる‘染井吉野’は、栽培品種であり、学名はCerasus ×yedoensis ‘Somei-yoshino’と表記する。ぼくはその和名は‘染井吉野’と表記して、種間雑種名であるソメイヨシノとは区別すべきだと考えているんだ。

-

ソメイヨシノの中にも、

いろいろなサクラがある -

-

日本でもっともよく見られるサクラ‘染井吉野’はソメイヨシノのひとつ。ソメイヨシノの中には他にも、‘衣通姫’・‘咲耶姫’などの栽培品種や、さまざまな天然雑種などがある。

- 読み方が同じだからややこしいんだね。ニュースでは「ソメイヨシノが開花」とカタカナで書かれることが多いけど、それだと、‘染井吉野’と近いけどちがうサクラもふくまれることになるんだね。

- うん。まちがいではないんだけど、ソメイヨシノと‘染井吉野’のちがいを理解して使い分けている人は、まだまだ少ないんだ。

- そっか〜。おぼえておこう。

サクラの狂い咲きのナゾ

- サクラは春に咲くイメージが大きいと思うけど、実はサクラは一年中咲いているんだ。

- そうなの?!

- 同じ種類のサクラでも、地域によって咲く時期はちがうからね。

- たしかに‘染井吉野’も、日本の南のほうでは3月ごろに、北のほうでは5月ごろに咲くことがあるね。

- うん。それに、サクラの種類によっても咲く時期はいろいろなんだ。日本で見られる野生のサクラは11種あり、それをもとに作られた栽培品種もたくさんあるよ。

- 夏に咲くサクラや、冬に咲くサクラもあるの?

- さすがに真夏には咲かないけど、高山の開花が遅いサクラだと7月に咲くこともあるよ。さらに、春に咲くはずの‘染井吉野’が秋に咲いてしまう「狂い咲き」も入れると、一年中、日本のどこかでサクラは咲いているんだ。

- 「狂い咲き」ってニュースで見たことがある! あれってどういうこと?

- ‘染井吉野’は通常なら、夏に翌年のびる芽をつくる。芽はその後、休眠するよ。葉からアブシシン酸という植物ホルモンが出て、芽の成長をおさえるんだ。

- 葉っぱが命令を出して、芽を眠らせるんだね。

- うん。そして秋に落葉した後に、冬の寒さの刺激を受けることでアブシシン酸が分解されて、休眠が解除される。やがてあたたかくなると、成長をうながす別の植物ホルモンが出て、芽が成長して花が開くんだ。

- ‘染井吉野’の開花の流れ

-

- 夏からゆっくり準備するんだね。

- ところが何らかの原因で夏に落葉してしまい、アブシシン酸による休眠がうまくいかなくなることがある。台風や高温乾燥、虫食いなどの原因が考えられるよ。それで、秋のあたたかい時期に狂い咲きをしてしまうんだ。

- でも秋に咲くサクラもいいね。

- 花が咲くだけならいいんだけど、葉ものびてしまうと、木の生育にはよくないんだ。

- どうして?

- 花芽と同じように、葉芽も数がかぎられているから、太陽の光があまり強くない秋に葉がのびてしまうと、光合成で栄養をかせげないんだ。狂い咲きをくり返す木は弱っていき、やがて枯れてしまうこともあるよ。

- そっか。サクラにとってはよくないことなんだね。

野生のサクラ、

どこまで知ってる?

- 今日は‘染井吉野’の話をたくさんしたけど、日本の野生のサクラのことも知っておこう。

- 日本の野生のサクラ(全11種)

-

ヤマザクラ

-

-

日本を代表する野生のサクラ。東北南部から九州まで分布している。古くから桜の名所として知られる奈良県の吉野山のサクラはほとんどヤマザクラ。

-

オオシマザクラ

-

-

もともと伊豆大島などの伊豆諸島に分布していたが、今は全国で野生化している。

-

カスミザクラ

-

-

九州南部や沖縄をのぞく全国に分布している。ヤマザクラよりも開花期がおそいので、お花見には向かない。

-

エドヒガン

-

-

東北から九州南部まで広く分布しているが、野生の木が見られるのは山の傾斜がはげしい場所などにかぎられる。巨樹や長寿のサクラの多くは、このエドヒガン。

-

マメザクラ

-

-

中部地方を中心に分布。富士山のまわりに多いフジザクラ(左)と、関西に多いキンキマメザクラ(右)という2つの変種に区分される。

-

チョウジザクラ

-

-

中部地方を中心に分布。変種としてのチョウジザクラ(写真左)と、オクチョウジザクラ(写真右)、ミヤマチョウジザクラの3つの変種に区分される。オクチョウジザクラは東北の日本海側を中心に分布している。

-

ミヤマザクラ

-

-

中部地方の標高の高い山で見られる。長野県のあたりでは標高1,000mくらいの場所で一番よく見られるサクラ。葉っぱが開いてから小さい花が咲くので、お花見には向かない。

-

タカネザクラ

-

-

「高嶺桜」という名前が表すとおり、高い山で見られる。標高2,000mを超えるところで見られることも。

-

オオヤマザクラ

-

-

北海道から九州まで分布している。雪が深いところに多く、関東では標高の高いところへ行かないと見られない。

-

カンヒザクラ

-

-

沖縄県の石垣島などで一部野生。沖縄県では、‘染井吉野’にかわってサクラの開花宣言の標本木となっている。本来の自生種ではなく、海外から持ちこまれたものが一部野生化したものと考えられている。

-

クマノザクラ

-

-

紀伊半島南部に分布している。2018年に、日本のサクラの野生種としては約100年ぶりに学名がつけられた。‘染井吉野’に似た淡紅色の美しい花色が特徴。

- これはすべて、日本でしか見られないサクラなの?

- 日本の固有種*は、ヤマザクラ、オオシマザクラ、マメザクラ、チョウジザクラ、クマノザクラの5種だよ。そのうち、比較的花びらの大きいヤマザクラとオオシマザクラが広く分布していたから、日本でお花見の文化が広まったと考えられるよ。*固有種:その国やその地域でしか分布していない種。

- へ〜! クマノザクラは最近発見されたんだね?

- 前からうわさはあったけど、実はぼくの研究チームが調査して新種であることを発見し、学名をつけたんだ。

- えぇ?! 先生が名前をつけたの? すごいね!

- 紀伊半島にある世界遺産の熊野古道にちなんで名づけたよ。花びらの色もきれいでしょ? 野生のサクラでここまで美しいというのが、ぼくが思うクマノザクラの長所なんだ。

- うん。‘染井吉野’もきれいだけど、野生のきれいなサクラには特別な感動がありそう。先生のお気に入りのサクラの木も教えてほしいな。

- 手前みそだけど一つはクマノザクラ。何十万本と群生している中でも、本当に形がきれいだなと思う木が何本かあるんだ。

- へー!

- もう一つは、伊豆大島にある桜株というオオシマザクラの大木。天然記念物にもなっているよ。

- 生命力あふれる伊豆大島の「桜株」

-

- わぁ、すごい!

- 高さもあり、樹冠も広い大木。おそらく江戸時代に主幹がおれてしまったのだけど、幹の下のほうからひこばえ*がたくさん出てきて横に広がっていき、その先で根っこをおろしてまた幹が立ち上がっているんだ。 *ひこばえ:樹木の切り株や根元から生えてくる若芽。

- 「生きてる!」って感じがするね!

- この生命力はなかなかすごいよ。あと一つは、福島県の開成山公園にある‘染井吉野’。明治9年から11年にかけて植えられたもので、日本にもっとも古くから残っている‘染井吉野’といわれているよ。

-

もっとも高齢の、

開成山公園の‘染井吉野’ -

- 樹齢でいうと?

- 140年くらいだね。まだ20本くらい残っているよ。木の幹がゴツゴツしていて、ひと目で古いものだとわかるよ。

- 歴史の重みを感じる特別な‘染井吉野’だね。

- その他にも巨樹や姿の美しい木、特別な由来をもつ木は一本桜ともいわれて、各地で親しまれているよ。

- 有名な一本桜

-

三春滝桜(福島県三春町)

-

神代桜(山梨県北杜市)

-

淡墨桜(岐阜県本巣市)

- 迫力があるね!

- ‘染井吉野’は接木でクローン増殖されている。

- サクラが別格の存在になったのは、‘染井吉野’が広まった明治時代以降のこと。

- 日本の野生のサクラは11種。種類や地域によって咲く時期は異なる。

勝木 俊雄

国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所チーム長

農学博士

※このコンテンツは、2020年3月の情報をもとに作成しております。