「ふしぎ」を見に行こう

口をあけて

君を待っている…。

美しく、あやしい

「食虫植物」の魅力

静かなるハンター「食虫植物」のナゾにせまるよ!

- 自生地(植物が自然に生えている場所)には大人といっしょに行き、あぶないところには入らないようにしよう。

- 熱中症にも気をつけよう。

- 植物をむやみに採取したり、きずつけたりしないようにしよう。

探検メンバー

-

- ふしぎ探検隊が行くよ!

- 隊員はると

-

- この人に聞いたよ

- 食虫植物にくわしい

木谷美咲さん

食虫植物には、

どんな種類があるの?

虫をつかまえて養分にするために、いろいろな形に進化した「食虫植物」。

大きく4種類に分かれるよ。

1.はさみこみ式

代表例「ハエトリグサ」

-

-

園芸店でよく見られる「ハエトリグサ」。虫が葉の内側に生えるトゲに2回続けてふれたら、葉をパタンと閉じて虫をつかまえるよ。巨大なハエトリグサに人間がおそわれる…SF映画の題材にもなったくらい、有名な食虫植物。日本で自生している種類には「ムジナモ」があるよ。

- 「ハエトリグサ」を手でふれて葉を閉じさせるのは楽しいけれど、あまり何度も閉じさせるとつかれて枯れてしまうことがあるから気をつけよう。

2.落とし穴式

代表例「サラセニア」

-

-

葉が筒状になった「サラセニア」。筒の中は消化液がたまり、すべりやすく、下向きに毛が生え、穴に落ちた虫はにげることができない(スズメバチが、中から葉をかじって穴をあけ、にげた例はある!)。同じ落とし穴式は、他に「ウツボカズラ」「ヘリアンフォラ」があるよ。

3.ねばりつけ式

代表例「モウセンゴケ」

-

-

葉に生えた毛から、ねっとりした液を出して虫をつかまえる「モウセンゴケ」。モウセンゴケのなかには、つかまえた虫に半日くらいかけてゆっくり葉をまきつけていく、ユニークな動きをする種類もあるよ。同じねばりつけ式は他に「ムシトリスミレ」「ドロソフィルム」「ビブリス」がある。

4.すいこみ式

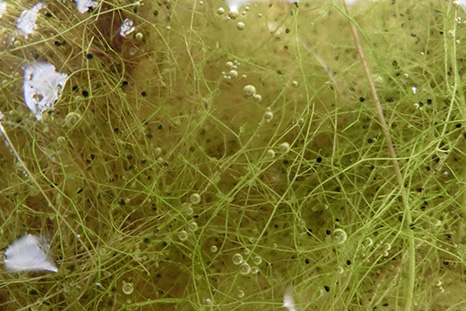

代表例「タヌキモ」

-

-

食虫植物は水の中にもいて、ミジンコやタニシのこどもなどを食べているよ。タヌキモは“すいこみ式”といって、茎に、ごく小さな袋がついていて、その入り口に内側に開くとびらがついている。そこにふれた虫を、スポイトのように水圧を利用してすいこんでしまう。日本で自生している種類は他に「ミミカキグサ」がある。

- 木谷さんはどうして食虫植物を好きになったの?

- 今から13年前に園芸店でハエトリグサを見て、ひとめぼれしたのがきっかけ。目がなくて口だけがあって虫を食べてしまう姿が、ようかいみたいでおもしろい!と思ったの。

- でも虫はどうしていつもつかまっちゃうの? 仲間が食べられているのを見て、「この草はキケンだ!」と思わないのかな?

- 虫の研究者の人とも「なんでかなぁ?」って話したんだけど、意外と虫は学習しないみたい(笑)。

- うっかり近寄っちゃうのかなぁ。

- たまたま散歩している途中に出会っちゃったり、あまい蜜にさそわれたりしてね。

- キケンだとわかっていながら近寄っちゃうこともあるのかな?

- 虫に聞いてみないとわからないけれど(笑)、あったらおもしろいよね。食虫植物マニアの中には、虫に感情移入して食虫植物を好きになってしまった人もいるんだよ。食虫植物につかまってみたいんだって。

- すご〜い!

- そんなふうに人間をとりこにしてしまう食虫植物の魅力をもっと紹介するよ!

聞きたい!知りたい!

食虫植物のナゾ

どうして虫を食べるの?

食虫植物も、他の植物と同じように光合成をしているから、虫をつかまえられなくても飢え死にすることはない。でも、野生の食虫植物は、他の植物と競合しない、栄養のまずしい土地に生えているために、虫を食べて栄養をおぎなっているんだよ。

虫以外のものも食べるの? もしかして人間も…?!

食虫植物はたんぱく質に反応して消化をはじめるから、原理的には人間も食べられるよ。人の肉もたんぱく質だからね。でも、人を食べられるほど大きな食虫植物はいないから安心して! 日本で生えている食虫植物は数センチくらいの大きさ。主にハエ、ハチ、チョウ、毛虫などの小さな虫を食べているよ。

つかまった虫は、くるしいの…?

以前、サラセニアにつかまったスズメバチを見たことがあるけど…葉っぱの中で、ブーンブーンと振動するスズメバチのようすはこわかった! いっしょに見ていたハチの専門家は「これは、かなり苦しんでいると思いますよ…」って言ってたなぁ。一説によると、サラセニアの蜜には麻酔成分がふくまれていて、虫がよっぱらったような状態になって落ちてしまうらしいけど、本当だったら安らかに死ぬ虫もいるのかもしれないね…。

食虫植物はどこに行けば見つかるの?

日当たりのいい湿地帯で、栄養のまずしい土地。局所的に生えているので、はじめての人は成東・東金食虫植物群落(千葉県)などの管理された自生地に行くのがおすすめ。その他、尾瀬(福島県・新潟県・群馬県)、赤城山(群馬県)、雲竜渓谷(栃木県)、志賀高原(長野県)、五色沼(福島県)、葦毛湿原 (愛知県)、大雪山(北海道)などにも自生しているよ。全国の植物園で夏に開かれる「食虫植物展」に出かけるのもおすすめ。ふつうには見られないめずらしい種類や解説を聞きながら捕食のようすを見られたりするよ。

クイズ

「どうやって虫を

つかまえるのかな?」

この食虫植物は、

どうやって虫をつかまえるのかな?

下の4つの中から答えをえらんでね。

1.はさみこみ式 2.落とし穴式 3.ねばりつけ式 4.すいこみ式

1.はさみこみ式 2.落とし穴式

3.ねばりつけ式 4.すいこみ式

第1問

正解:2.落とし穴式

これは「ウツボカズラ」という種類。「サラセニア」と同じく筒のような形をしていて、蜜を分泌して虫をさそう。袋の中はツルツルしているから、落ちてしまった虫は、はい上がることができない!

第2問

正解:3.ねばりつけ式

これは「ムシトリスミレ」という種類。スミレみたいなかわいい花をさかせるけど、葉や茎からねっとりした液を出し、くっついた虫をそのまま養分として吸収してしまうよ。

第3問

正解:1.はさみこみ式

これは「ムジナモ」という種類。池や沼などの水にうかんで育つ。ハエトリグサと同じ二枚貝の形をした葉が輪状についていて、葉の内側に生えたトゲにふれた虫や小動物をはさんでつかまえるんだ。

監修:木谷 美咲

食虫植物愛好家・文筆家

食虫植物を中心にエッセイ、実用書、絵本、小説を執筆。メディア出演やイベント・展示会・講演会など広く活動している。著書に『大好き、食虫植物。―育て方・楽しみ方』(水曜社)など。

公式サイト

http://kiyamisaki.wix.com/syokuchu

ブログ

http://ameblo.jp/magicalplants/

※このコンテンツは、2018年3月の情報をもとに作成しております。