「ふしぎ」を見に行こう

「ふしぎ」な生き物

なぜ渡る?

なぜ道に迷わない?

「渡り鳥」のナゾを

とき明かそう

季節によって住む場所をかえる「渡り鳥」。

なぜ危険も多いのに、わざわざ遠くへ渡るんだろう? なぜ目的地へ正確にたどりつけるのかな?

なぜ危険も多いのに、わざわざ遠くへ渡るんだろう? なぜ目的地へ正確にたどりつけるのかな?

- 山や池などに鳥を見に行くときは、かならず大人といっしょに行きましょう。

きけんな場所には決して近づいてはいけません。

探検メンバー

-

- ふしぎ探検隊が行くよ!

- 隊員はると

-

- この人に聞いたよ

- 鳥類学者の

川上 和人さん

「渡り」はギャンブル?!

なのに、なぜ渡る?

- 渡り鳥は毎年同じ季節にやってくるよね。ツバメを見ると「春が来たな〜」って思うよ。

- そうだね。昔から日本人は、季節の渡り鳥を見て歌をよんだり、種まきをはじめたり、渡り鳥を生活や文化に取りこんできたんだ。

- 渡り鳥ってどこから来て、どこへ行くの?

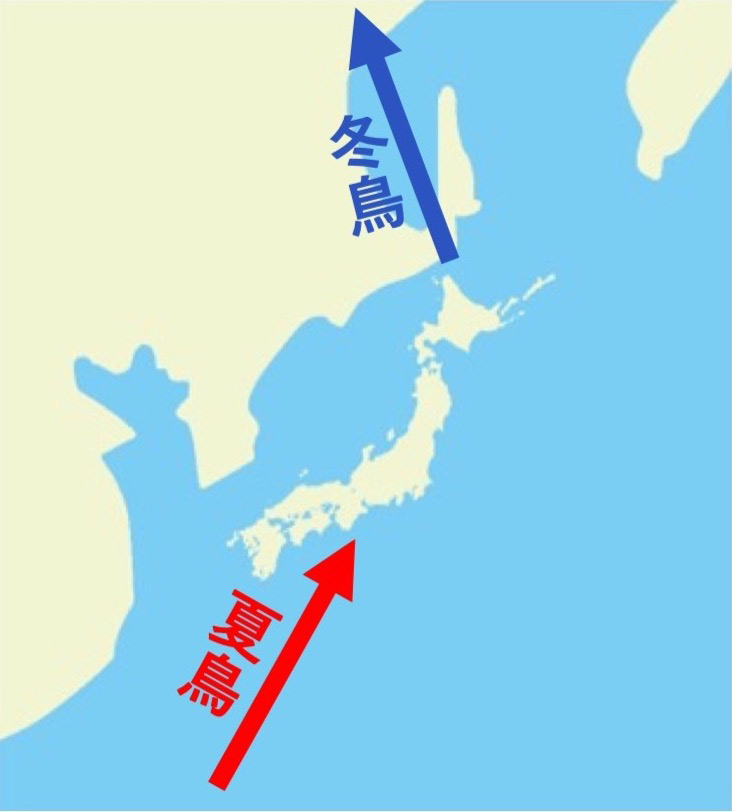

- 渡り鳥は南北を移動しているよ。北半球では、春夏は北で子育てし、秋冬は温かい南で過ごすんだ。春夏に南から日本へ渡ってくる鳥を「夏鳥」、秋冬に北から日本へ渡ってくる鳥を「冬鳥」というよ。

- 渡り鳥は南北を移動する

-

春

秋

- ものすごい距離を渡るんだね。

- 何千キロ・何万キロも飛ぶ種類もいるよ。目的地までほとんど飲まず食わずで渡る鳥もいるし、とちゅうで力つきたり、敵におそわれて死んでしまうこともある。そういう点では、鳥にとって渡りはギャンブルのようなものでもあるんだ。

- どうしてそうまでして渡るの?

- 渡る一番の理由は食べ物のためと考えられているよ。

- 日本にいれば食べ物に困らないんじゃないの? ハトやスズメは一年中日本にいるよね。

- ハトやスズメは冬でも見つけられる種子を食べるからね。でも、たとえばツバメは昆虫を食べるし、タカの仲間のサシバは昆虫・両生類・は虫類をよく食べる。それらの食べ物は日本の秋冬には少なくなるから、秋冬は南へ渡るんだ。

- 何を食べているかによるんだね。

- そう。同じタカの仲間でも、一年中とれるネズミなどのほにゅう類や鳥を食べ物にしている鳥は渡らない種類もいるよ。

- そっか。でも、日本で秋冬を過ごすカモやハクチョウは、どうして春夏にシベリアへもどるの? そのまま日本にいたらいいのに。

- シベリアのような寒い地域でも、春夏になると、鳥の食べ物になる動物や植物がたくさん出てくるし、競争相手も少ないんだ。

- 秋冬は南のほうが、春夏は北のほうが食べ物がとりやすいんだね。でも、一年中ほどよく食べ物がとれる場所に定住することはできないのかな?

- 関東にいるメジロやウグイスはそうだよ。メジロやウグイスは昆虫や果実をよく食べるけど、関東では一年中食べ物がとれるから渡らないんだ。でも北海道にいるメジロやウグイスは冬になると食べ物が少なくなるから南へ渡るよ。

- 北海道にいるメジロやウグイスも関東に住んじゃえばいいのに。

- そうすると少ない食べ物を取り合うことになって、効率が悪くなっちゃうんだ。

- そっか。関東はもう定員いっぱいなんだね。

- それに、春夏に北へ渡って繁殖するのは食べ物のためだけではなく、北のほうが天敵が少なくて、うまれたヒナが生き残りやすいというのも理由の1つだと考えられているよ。

- いろいろな理由があるんだね。同じ種類の鳥でも、渡る鳥もいれば、渡らない鳥もいるって知らなかったな。

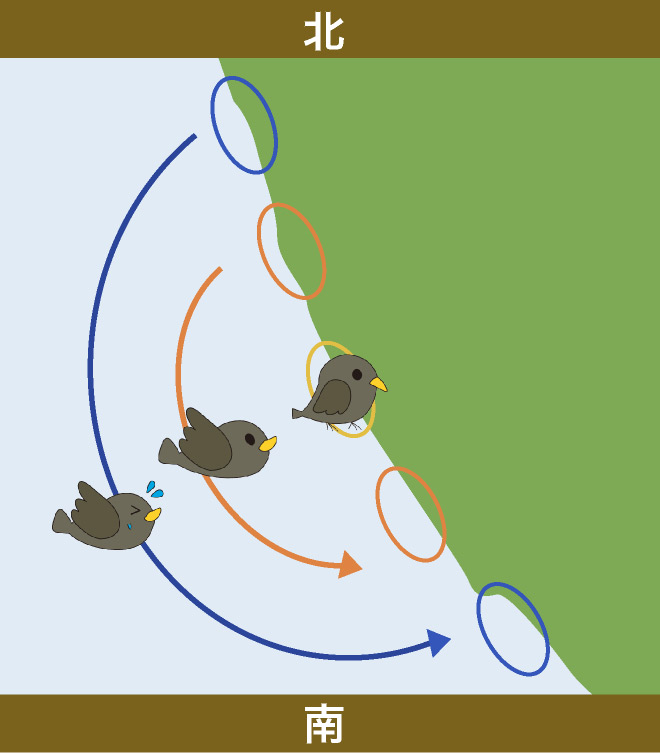

- 種類で決まるのではなく、住んでいる地域に関係していることが多いね。他にもおもしろいのは、渡り鳥は「北にいる鳥ほど南へ渡る場合がある」ということ。

-

北にいる鳥ほど

南へ渡ることがある?! -

- へー! 北にいる鳥ほど大変だね? どうしてそうなるの?

- 南へ行くほど食べ物がふえるというのが、理由の1つと考えられるよ。赤道に近い地域ほど太陽の光が強いから、植物がたくさん光合成ができて生長しやすいんだ。だから植物を食べる昆虫や、昆虫を食べる動物、果実など鳥の食べ物も多くなる。

- じゃあ、みんな赤道の近くまで渡ったらいいのに。

- でもみんなが同じ場所に渡ってしまうと、競争がはげしくなってしまって、損をするかもしれないよね。

- そっか。競争相手のことも考えないといけないんだったね。

- それに、渡りの距離は他にもいろいろな条件で決まるんだ。たとえば、羽ばたいて飛ぶ鳥では、体重が重い鳥ほど渡る距離が短いことがわかっているんだ。重たい鳥にとっては長い距離を移動するのはとても大変なんだろうね。

- 渡る苦労と生き残りやすさを天びんにかけた結果なんだね。

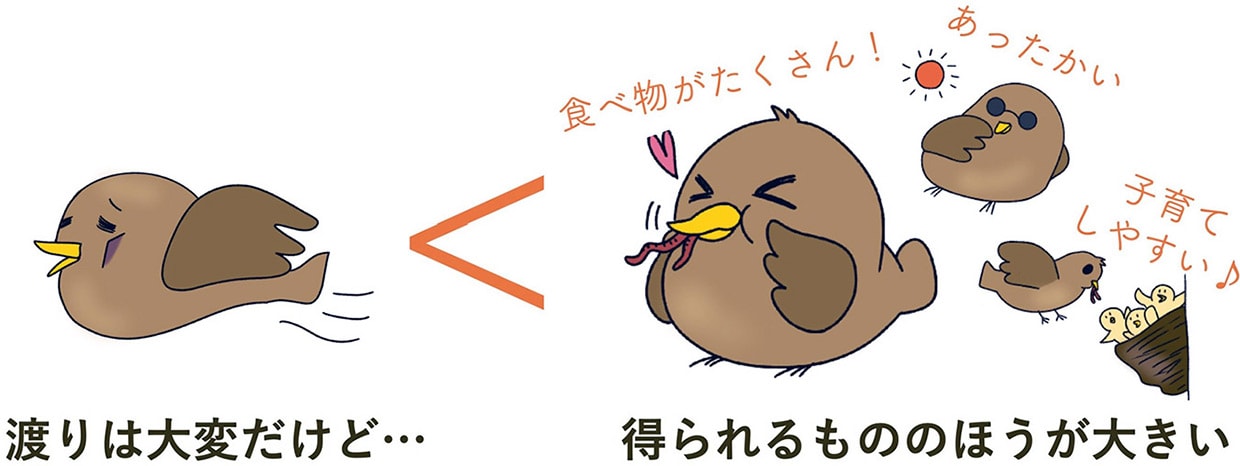

- そう。渡りはものすごいエネルギーを使うし、リスクも高い。それでも渡るのは「そのほうがエネルギー効率がいいから」というのが今の有力な説なんだ。

-

渡ったほうが

「エネルギー効率」が

いいから渡る -

- トータルでは得をするってこと?

- うん。とどまっていれば少ない食べ物をライバルと取り合うことになるし、シベリアのような緯度の高い地域だと寒さで死んでしまうリスクも高くなる。

- だったら大変でも、あたたかくて食べ物がたくさんある場所や安全な場所などに渡ったほうが、トータルで得られるエネルギーが多いということなんだね。長距離を移動できる鳥ならではの戦略だね。

「渡り鳥」は

なぜ長距離を飛べる?

なぜ道に迷わない?

渡り鳥のナゾ(1)なぜ長距離を飛べる?

- 渡り鳥のなかで、もっとも長距離を移動している鳥は?

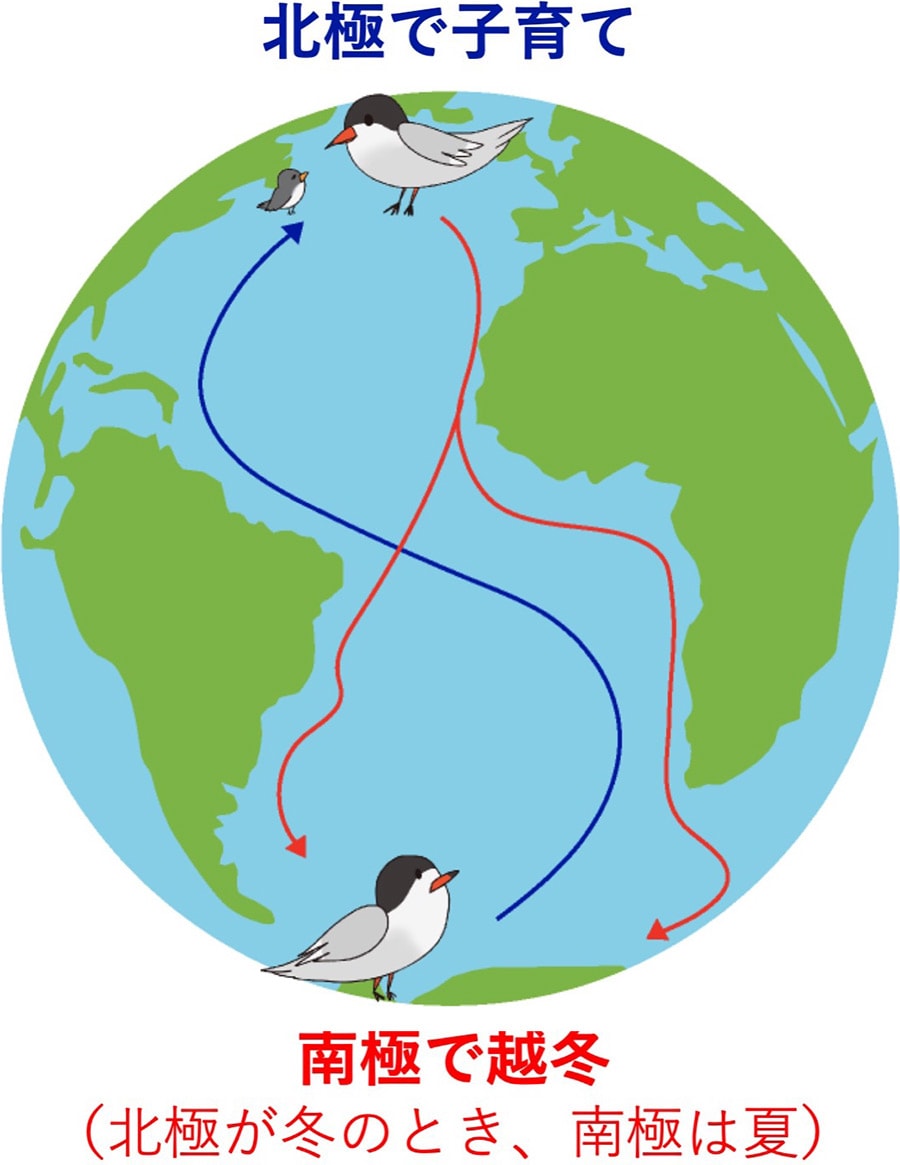

- 一生でもっとも長距離を移動しているといわれているのはキョクアジサシという鳥だといわれているよ。「キョク」は北極・南極の「極」のことだよ。

- キョクアジサシ

-

- え! それってまさか……

- そう。北極圏と南極圏を行き来しているんだ。夏に北極で子育てし、冬には南極まで移動するよ。

- 北極と南極を行き来する

-

- 究極すぎる〜! 移動距離はどれくらい?

- 北極〜南極はストレートに行けば約2万キロだけど、風を使って効率よく飛ぼうとするから、長くて往復で約8万キロ飛ぶのもいるよ。かれらの寿命は30年をこえることもあるから、単純に毎年8万キロ渡るとすれば一生に240万キロ渡ることに。

- すごすぎてピンと来ないな……。

- 一生で月まで3往復できるくらいの距離だよ。

- えぇ?! 月ってすごく遠いよね。そんなに飛んで体をこわさない?

- 鳥の体はすごく機能的にできているんだ。渡りのために内臓の大きさまでかえることもあるんだよ。

- 内臓の大きさを?

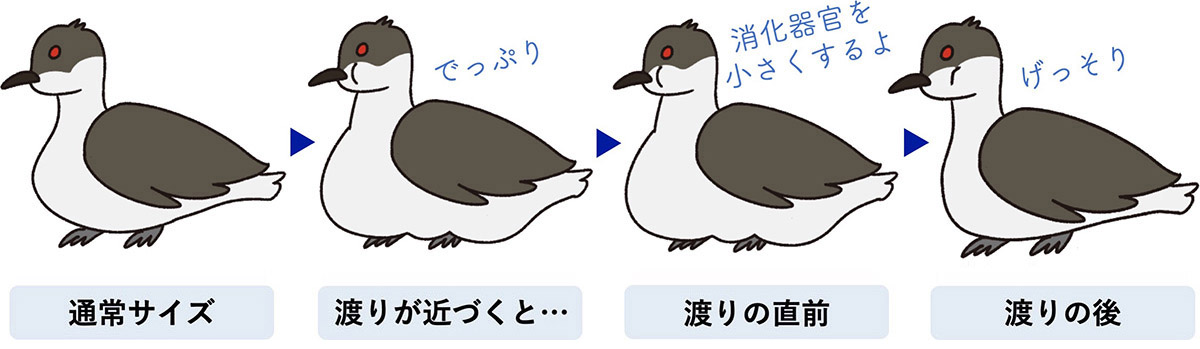

- たとえばハジロカイツブリでは、まずは長旅にそなえて栄養をたくわえないといけないから、胃や腸などの消化器官を大きくしていくことが知られているよ。

- たくさん食べて太るのかな?

- うん。その後、十分に太ったら、渡りの直前に消化器官を小さくしていくよ。渡る間は飲まず食わずになることが多いから、大きな消化器官はいらないんだ。

-

渡りのために

内臓の大きさをかえる -

ハジロカイツブリは、渡りの直前に消化器官のサイズが通常の3分の1になるといわれている。

- 太ったり、やせたり、自由自在なんだね。

渡り鳥のナゾ(2)なぜ長時間、

飛び続けられる?

- 渡り鳥のなかで、もっとも長く飛び続けられる鳥は?

- ヨーロッパアマツバメという鳥は、約10カ月も地上におりず飛び続けた記録があるよ。

- ヨーロッパアマツバメ

-

- 10カ月もずっと?!

- うん。ヨーロッパからアフリカへ渡り、飛びながらまた北へ帰ってくるんだ。飛びながら食べ物や水をとり、子育てのときだけ断崖絶壁につくった巣に入るよ。

- どうしておりないの?

- おりたら敵にねらわれやすいんだと思う。足がすごく短くて、歩いたり飛び立ったりするのがあまり上手じゃないんだ。

- 飛ぶための体になっているんだね。でも10カ月も寝ないで大丈夫なの?

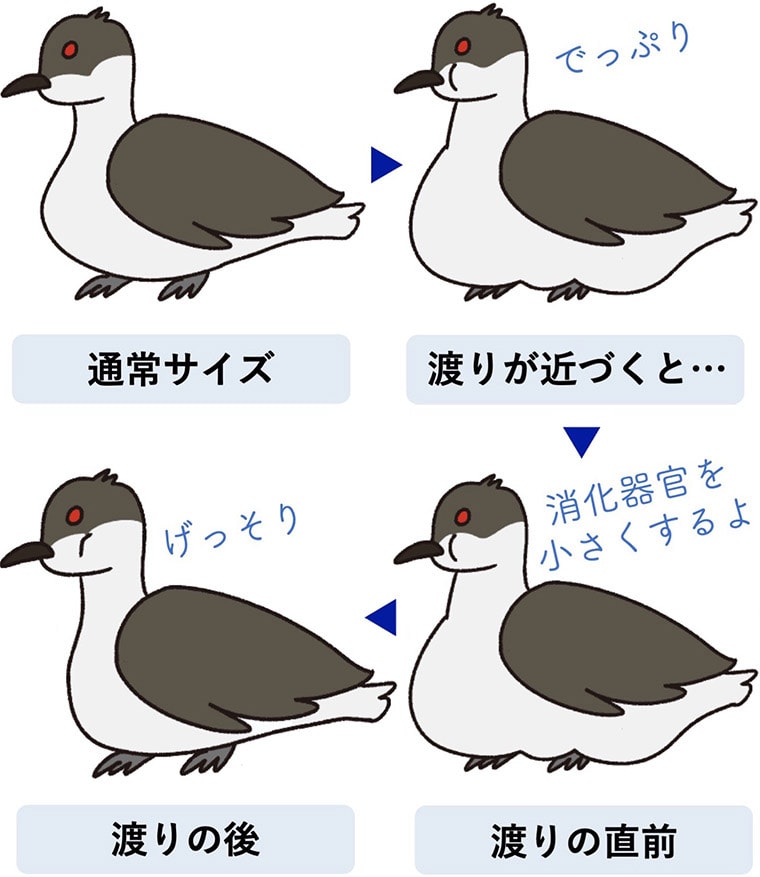

- 実は鳥は、半球睡眠といって、半分寝ながら飛ぶことがあると考えられているんだ。

- そんなことができるの?!

- 半球睡眠はイルカやクジラもしていて、つばさを広げたまま飛ぶ滑空型の鳥なら、いろいろな種類が半球睡眠をしていてもおかしくないね。

- 半分寝たまま、どうやって飛ぶんだろう?

- グンカンドリという海鳥の実験結果からは、右脳が寝ているときは左半身が脱力しているので、左へゆっくり旋回し、左脳が寝ているときは右に旋回し、それをくり返してゆっくり進むことがわかっているよ。

-

「半球睡眠」で

半分寝ながら飛んでいる -

- ぼくも半分寝ている間に宿題が終わってたらいいのにな。でもゆっくり寝られないのも大変だな。

- グンカンドリは、寝ている時間はそれほど長くはないこともわかっているけど、飛びながら両方の脳が寝ていることもあったんだ。

- わぁ。器用だね!

渡り鳥のナゾ(3)なぜ道に迷わない?

- 渡り鳥の中には、毎年同じ木に帰ってくるくらい、目的地へかなり正確にたどりつく鳥もいるよ。

- 鳥はどうやって方角や場所がわかるの?

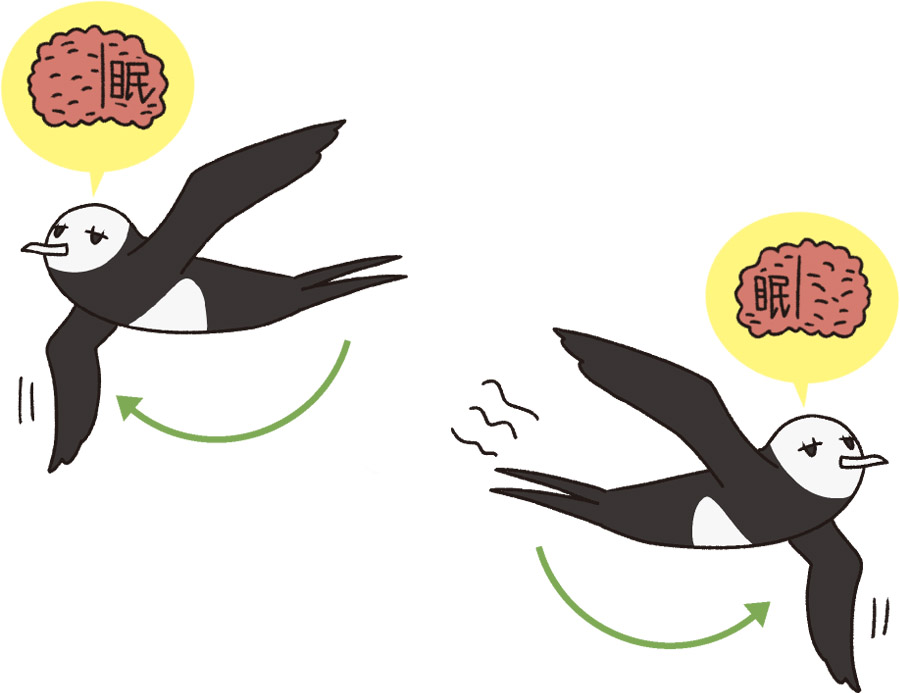

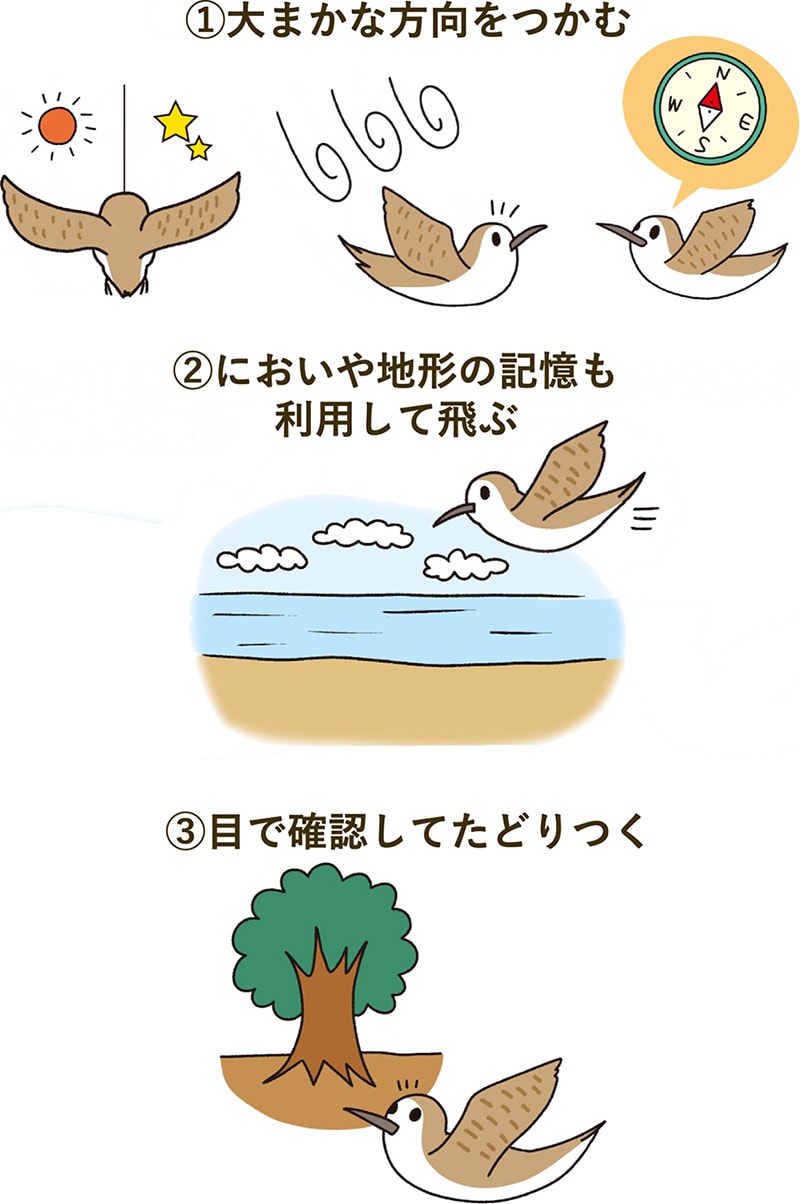

- おそらく段階によって、いろんな方法を使っているんだ。大まかに南や北へ向かいたいときは太陽や星座の位置をたよりにしたり、地球の磁気を使っていると考えられるよ。

- 磁気?

- 鳥は体内に方位磁針を持っていて、方角がわかるんだ。

- コンパス内蔵なんだ! すごいね!

- 風の影響も受けているよ。効率よく飛べる風を見つけて飛ぶから、行きと帰りで経路がちがう場合もあるんだ。

- 感覚をフルに使っているんだね。

- ある程度のところまで行ったら地形の記憶をたよりに飛び、最後は目で確認して目的地へたどりついていると考えられるよ。においや仲間の鳴き声をたよりしていることもあるよ。

-

渡り鳥は

いろいろな方法を使って

目的地へたどりつく -

- すごいね。ふしぎだなぁ。

- でも、ぼくたちも道に迷ったら、まずは遠くを見て方向をたしかめて、家に近づいてきたら記憶をたよりに家にたどりつくよね。

- そっか。人間も同じか。

- 人間と同じことを鳥がやっているから、みんなおどろくんだ。

- たしかに。人間のほうがすごいと勝手に思っていたかも。むしろ飛べる時点で鳥のほうがすごいのにね。

- 鳥には人間には見えない紫外線も見えるしね。でも渡り鳥にはまだナゾも多いんだ。たとえばキツツキの仲間のように、なぜか渡らない鳥が多いグループもいるし、かつて渡っていたのに今は渡らなくなった鳥もいる。

- 何か理由があるのかなぁ。

- おそらくね。渡り鳥の本格的な調査はまだまだ始まったばかり。そもそも人間が鳥の「渡り」を理解できてきたのは、人類の長い歴史のなかでは最近のことなんだ。

- そうなの?

- 古代ギリシアの哲学者であるアリストテレスは、ツバメやヒバリは冬になると、木のうろや泥の中で冬眠すると考えていたらしいよ。

- 泥の中で?!

- ほかにも中世ヨーロッパの人は、冬鳥のカオジロガンは、流木についているエボシガイから生まれているんじゃないかと考えていたらしいよ。

- えぇ?! 夏はいなくて、冬にいっせいにあらわれるから? たしかに、渡りを知らなければびっくりしたかもね。

- 今でも鳥の渡りにはわからないことがたくさんあるよ。最近は鳥につける調査機器が小型化して研究が進んでいるから、これからどんどん新しいことがわかっていくよ。きっとぼくたちが予想もしていなかったこともね。

- 楽しみだなぁ。

この「渡り鳥」に会いたい!

- 渡り鳥といえばツバメやハクチョウが有名だけど、それ以外の鳥にも目を向けてほしいんだ。

- ほかにはどんな渡り鳥がいるの?

- たとえば新緑の季節に山や森林に行くと、キビタキやオオルリがとてもきれいな声でないているよ。初夏のおとずれをつげてくれるんだ。

-

キビタキ

オオルリ

- 心があらわれそうだね。

- 数は少ないけど、ぼくが研究しているミゾゴイというサギも春夏に山に渡ってくるよ。世界でも日本でしか繁殖していないめずらしい鳥なんだ。

-

ミゾゴイ

- 木の枝みたいでかわいいね。

- 敵に見つかりそうになったら、ほんとに木の枝のフリをしてかくれるんだ。

- へぇ! 見つけられるかなぁ。

- 春夏にはタカの仲間のサシバやハチクマも渡ってくるよ。ハチクマは昆虫のハチを食べるからハチクマというんだよ。

-

サシバ

ハチクマ

- 鳥なのに名前はクマなんだ。おもしろいね。

- 冬に池や湖に行けばカモの仲間に会えるよ。その近くにヨシ原※があればいろんな鳥が集まってくるし、それをつかまえにやって来るタカの仲間も見られるよ。※イネ科の植物「ヨシ」が群生している場所

- わぁ、食物連鎖だね。カモは一年中いるのかと思った。

- それはきっとカルガモのことだね。それ以外のほとんどのカモは日本で繁殖しないんだ。たとえば頭が緑色をしたマガモは日本でもよく見る種類だけど、シベリアなどで繁殖し、冬に食べ物を求めて日本にやってくるよ。

-

カルガモ

マガモ

- カモにもいろいろいるんだね。

- 冬場はツグミやジョウビタキ、ルリビタキも見られるよ。群れていないときは目立たないけど、家の近くでも、ちょっとした雑木林や生け垣があれば見られるかも。

-

ツグミ

ジョウビタキ

-

ルリビタキ

- かわいい!見つけてみたいな。

- 地域によって見られる鳥もちがうよ。北海道は春と秋にガンが、冬にはオオワシが見られるし、沖縄は冬にサシバがよく見られるよ。

-

ガンの仲間(ヒシクイ)

オオワシ

- 大きな鳥もかっこいいな。

- 春や秋の渡りの季節には、ふだんは見ないような場所に鳥が突然あらわれることもあるよ。都会の公園でめずらしい鳥を見かけることもあるし、何百羽というヒヨドリの群れが飛んでいることも。

-

ヒヨドリの群れ

- 渡り鳥って意外とどこでも見られるんだね。

- うん。ポイントは食べ物があって、敵にねらわれにくいこと。緑のある場所なら昆虫や果実などの食べ物もあるし、かくれ場所にもなるからね。

- なるほどね。

- 少しマニアックなところでは干潟もおすすめ。春や秋の渡りの季節には、チドリやシギの仲間が何百羽・何千羽といることがあるよ。潮の満ち引きにあわせて集まってきて、それをねらうタカの仲間もやってくるよ。

-

チドリの仲間(ムナグロ)

シギの仲間(キョウジョシギ)

- 鳥の王国だね! 干潟、行ってみたいな。

- 干潟は全国にあるよ。とんでもない数の鳥が見られておもしろいよ。

-

たくさんの鳥に出会える

干潟に行ってみよう -

まとめ

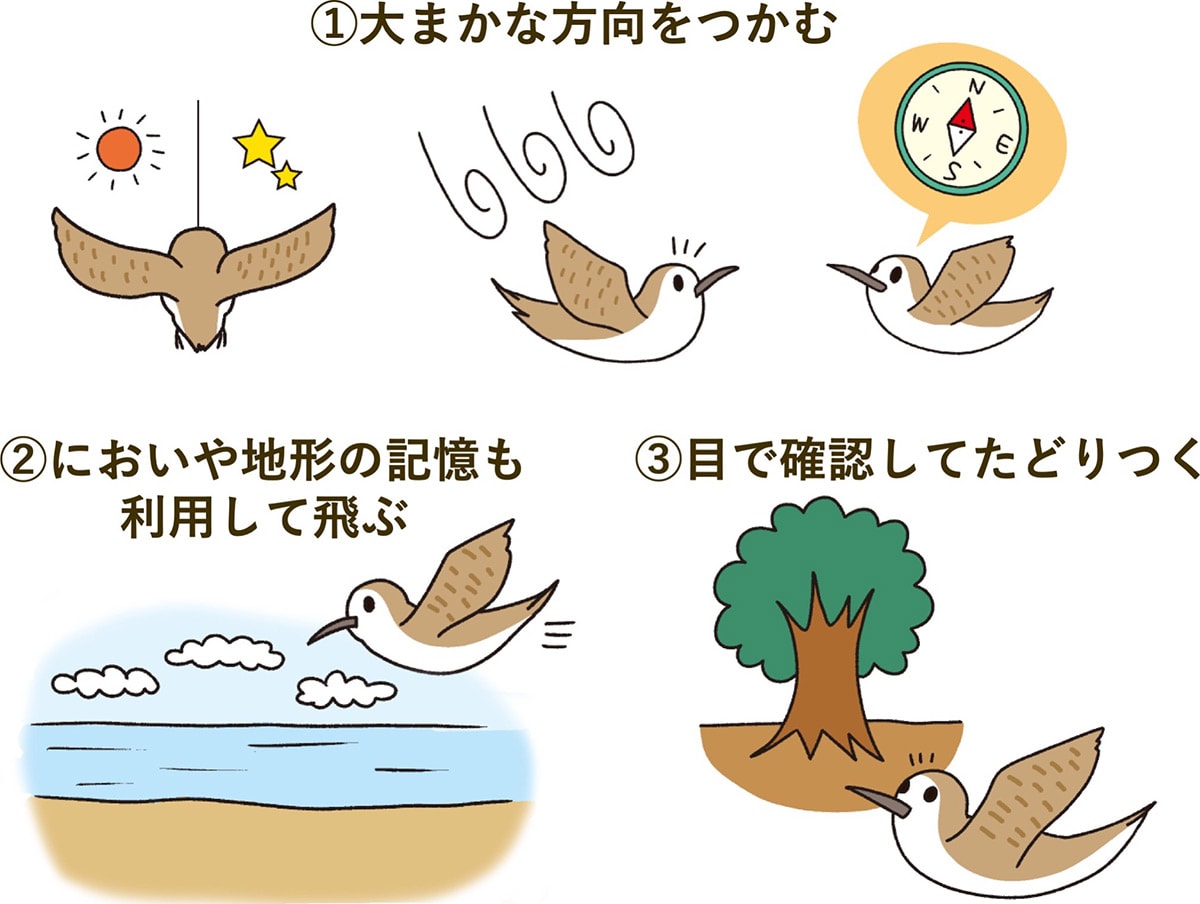

- 渡り鳥は南北を移動している。春夏は北で子育てし、秋冬は南で過ごす。

- 渡る理由の1つは効率よく食べ物を得るため。北半球では春夏は「北」、秋冬は「南」で多くの食べ物が得られる。

- 鳥は太陽や星の位置、磁気などをたよりに方角を定め、においや記憶も使いながら目的地へたどりつく。

川上和人

国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所主任研究員

農学博士

ミゾゴイや小笠原諸島の鳥類の研究をしている。著作も多く、主な著書に『鳥類学者 無謀にも恐竜を語る』(新潮社)、『美しい鳥 へンテコな鳥』(笠倉出版社)、『そもそも島に進化あり』(技術評論社)、『鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ。』(新潮社)などがある。

写真(ジョウビタキ、オオワシ、チドリの仲間、シギの仲間):

川上和人

※このコンテンツは、2020年2月の情報をもとに作成しております。

川上和人

※このコンテンツは、2020年2月の情報をもとに作成しております。