今回はサンドウェッジの打ち方についてお伝えしようと思います。プロはグリーン周りからサンドウェッジでピタリと寄せてきますが、アマチュアはそう簡単にいきません。ザックリしたりトップしたりと、ミスが当たり前の世界。怖くて使えないから9番アイアンで転がし、いやそれも自信がないのでパターで確実に…、なんていう人も少なくないのではないでしょうか。そんなアナタのために、サンドウェッジの寄せが上手くいくコツを、クラブデザイナーの宮城裕治さんに聞いてきました!

インパクトでロフトを立たせるのが

バンスの役割

― サンドウェッジでのアプローチが苦手なアマチュアは多いと思うのですが、クラブをデザインする立場として「こう使って欲しい」みたいなものってあったりしますか?

宮城 ソールを上手く使ってもらえれば大丈夫だと思います。多少ボールの手前から入っても、ソールが滑るように設計されていますからね。

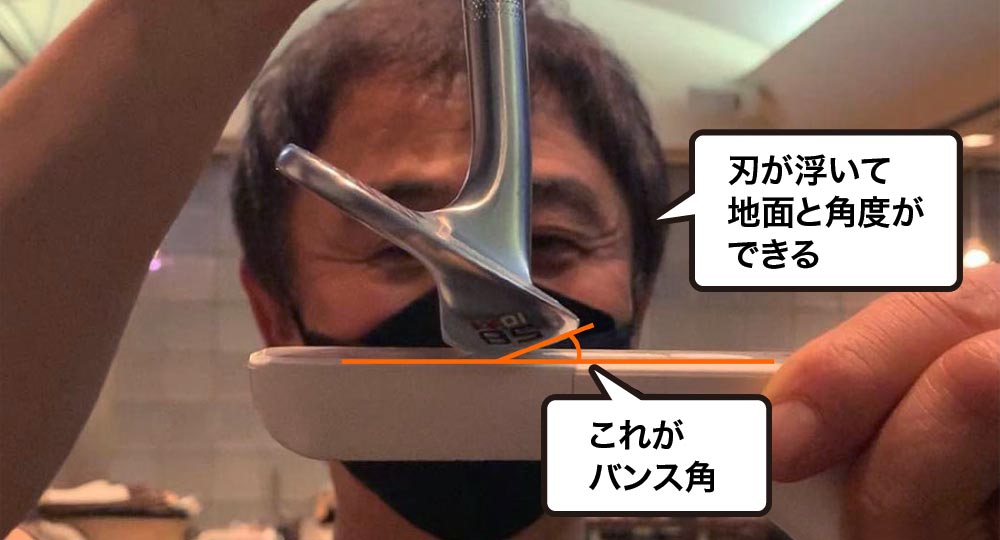

― サンドウェッジのソールというと、いわゆる「バンス」というやつですよね。プロや上級者はその構造や効果をわかっているかもしれませんが、一般のアマチュアにとって「バンス」とはけっこう謎なのでわかりやすく説明してもらえますか?

宮城 地面で滑るようにソールに膨らみをもたせているんです。サンドウェッジを地面にセットしたときに、リーディングエッジが浮いてソール面に角度ができるじゃないですか、それがバンス角です。クラブが下りてきて地面に着地すると、バンスが当たってロフトが立ち、そのまま滑るのがインパクトの挙動です。

― もしバンスがないと、刃(リーディングエッジ)が刺さったりなどのミスになりやすいんですね。

宮城 まず前提として、通常のアプローチショットはハンドファーストでインパクトしますが、そのときにソールが地面とトンピシャになるように造られています。

アドレスではシャフトの角度が垂直に近くなり、多少なりともフェースを開くので、リーディングエッジは地面から浮いた状態になります。そこからテークバックして、ダウンスイングでロフトが寝て下りてくると、バンスが地面に当たってフェースが起きます。そのままスクエアなソールが地面を滑るという仕組みです。これがわかればライが悪くても関係なく打てますよ。

― ロフトを立たせるのがバンスの役割ということですか。ソールから地面に着地すればザックリは防げるんですね!

宮城 ベン・ホーガンは「刃(リーディングエッジ)が1/4インチ浮くように使いなさい」と言いましたが、着地したときにリーディングエッジが浮いていれば、多少手前から入ってもソールが滑ってくれるんですよ。リーディングエッジが浮いてないから刺さってチャックリしてしまうんですね。

つまりプロが言う「バンスを使う」とは、「刃(リーディングエッジ)を浮かせながら滑らせていく」ということです。要は「バンス(角)を減らして当てるから、最初に増やしておきましょう」というのがハイバンスの理論なんです。インパクトでロフトが立てば立つほどスピン効率が高くなる、つまりスピンがよくかかると覚えておいてください。

なるべくロフトを立てて当てて、フェースに乗せる、と同時に閉じながらとらえてボールを離す。すると、よりつかまってなおかつスピンのかかっている球になるんです。このように、フック回転がかかってスピン量も多いのがアプローチの究極で、それを実現するためにロフトを立てるのがバンスの役割なんです。

ソールを使えるかどうかは

バックスイングで決まる

― バンスを説明しようとするとどうしても難しくなってしまいますが、理解するしないにかかわらず上手く打てるコツって何でしょう?

宮城 バックスイングが重要ですね。アプローチが苦手な人は、バックスイングでクラブヘッドがインサイドに入って、なおかつフェースが閉じているんです。ここから振り下ろすと必ずと言っていいほどリーディングエッジが刺さってダフリになります。

それに対し上手い人は、手元はインサイドに入るけれども、クラブヘッドはまっすぐ上がってフェースは開いています。ここに上がれば、後は体を左に回してあげればいいだけです。そうすると地面にソールから落ちるしかありませんから、バンスが効いて上手く打てるというわけです。

― いわゆる「インサイドシャット」がダフリの元凶だったんですね!

宮城 ソールを使うにはソールから地面に落とすことが条件だし、そのためにはバックスイングをインサイドに引かないことです。飛球線の内側にクラブヘッドを入れない、フェースを閉じない、あとは左を向けばOK。手を使わず体を左に回せば自然にソールから落ちますし、つかまってなおかつスピンのかかったアプローチが打てます。

わざと芯を外して打つのがアプローチの極意

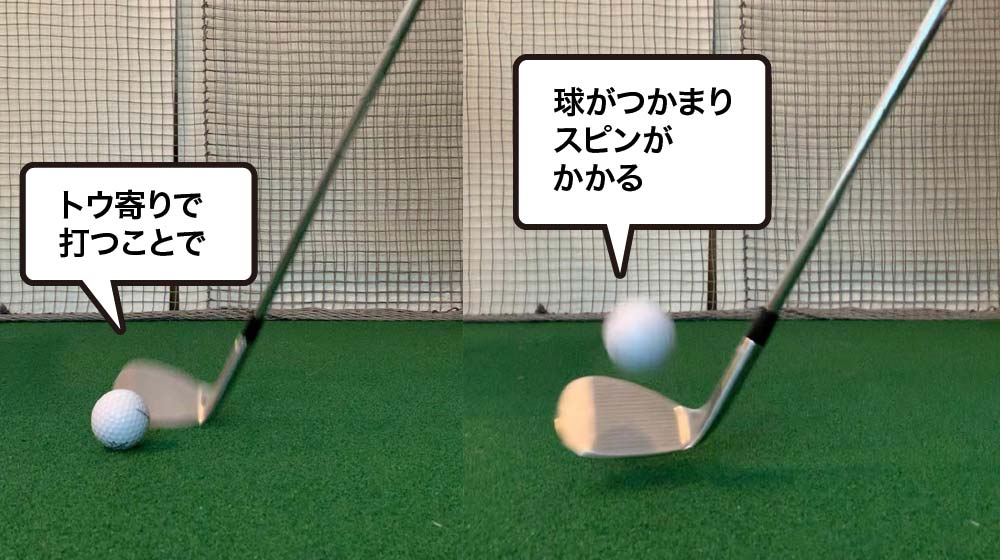

― アプローチの上手いプロは「トウで打て」と言いますが、クラブデザイン的にそれは理にかなっているんですか?

宮城 その通りです。トウ寄りで打つと球がつかまるし、柔らかいアプローチになるんです。まともに造ったサンドウェッジの重心は、フェースのネック寄りの上側にありますが、その対角線の下で打つとギア効果でスピンが入り、球もつかまります。

― 芯を外して打つということですか!?

宮城 そうです。芯で打つと球が強く飛び出すので、ワンバウンド目でスピンがほどけてしまうんですよ。芯を外すことで柔らかい球になり、バウンドしてから上に跳ねさせることができます。そうするとスピンが保たれて狙った場所にツツッ! と止まります。

― フェースのトウ寄りで打つということは、スクエアな状態でインパクトするってことですね。フェースを開いたまま当てると思っているゴルファーも多いと思います。

宮城 それはバンカーショットとかロブショットとか特殊な時だけですね。トウで打つので当然フェースはスクエアに当たります。プロの世界では芯で打っている選手は「下手」とされますが、振ったぶんだけ飛んでしまうので難しい状況では寄らないんですよ。

― 芯を外すのはハイテクニックではありますが、アマチュアにもできそうですね。まとめるとアドレスではリーディングエッジを浮かせておき、クラブヘッドが飛球線の内側に入らず、かつフェースを開いてバックスイング。そこから手で何もせず、体を左に回してダウンスイング。トウ寄りでボールをとらえ、動きを止めずさらに左を向いていけばOKということですね。

宮城 少なくとも私のウェッジはそう打ってもらえれば結果が出るように造ってますよ(笑)。

まとめ

バックスイングが上がったら

手で何もせず「左向け左」

クラブを設計するという視点からのウェッジの使い方は、まさに目からウロコでした。宮城さんの言う通りに打ってみたところ、ダフリとは無縁のアプローチが打てるようになったことを報告しておきます。というか多少ダフってもソールが滑ってくれるので、ミスになりようがないというのが実際のところでしょうか。ベアグラウンドでも柔らかく球を浮かせられるので驚きです。クラブをインサイドに引っ張り込まないように気を付けたら、「手で何もせずに左向け左」これでアプローチはバッチリです。

最後にひとつだけ補足しておくと、リーディングエッジを飛球線にまっすぐセットすると、フェースが左を向いてしまうので注意してください。フェース面を目標に向けるのがスクエアで、ロフトの寝ているウェッジの場合、フェースがやや開いた状態でスクエアになります。

うまく打てたのに左に飛んだ!? なんていうときにはフェースを左に向けてアドレスしている可能性があります。フェースがどこを向いてるかわからない場合は、リフトティーを両面テープでフェース面に張り付けてチェックしてみてください。

フェースが左を向く

リーディングエッジを飛球線に対してスクエアにセットするとクラブフェースは左を向く。

フェースがスクエア

フェース面を目標に向けるとリーディングエッジは飛球線に対してやや開いた状態になる。