ゴルフレッスンの現場でクラブとボールの挙動データが積極的に採り入れられているのは、以前ご紹介した「弾道測定器の数値はココに注目!上達に必要なデータの見方」の記事にてお伝えしましたが、トップ選手のスイングをモーションキャプチャーによって解析し、自らのデータを理想値に寄せるという取り組みも行われています。

アドレスにおける肩の傾きや前傾角度、ハンドファーストの度合い、スイング中にそれがどう変化するかなど、体とクラブのポジションがすべて数値で示されますので、PGAの選手の平均値と比べながら改善していくという手法ですね。

当然のことながら1スイングのデータは膨大な量になりますが、その中でも飛距離が出る出ないの指標となる重要な数値があります。

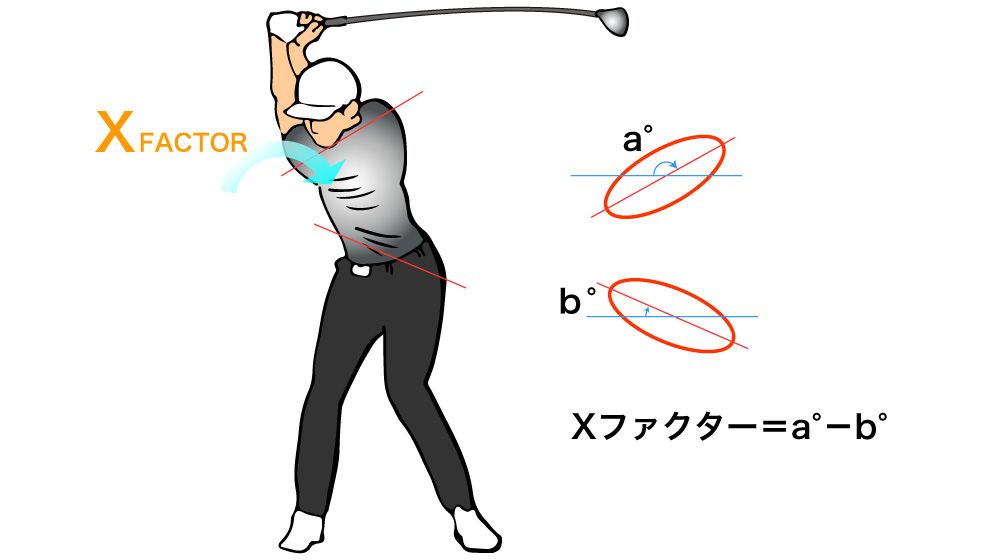

「Xファクター」と呼ばれるものですが、具体的には肩と腰の捻転差(角度)のことで、たとえばアドレス時から肩が100度回転し、腰が60度回転していればXファクターは100-60=40度となります。この数値が大きいほど飛距離のポテンシャルが高いということですね。飛ばし屋のプロ選手ともなればXファクターは60度にもなりますが、飛ばないアマチュアは30度に届かないこともあります。

トップオブスイングのXファクター

肩の捻転量(角度)と腰の捻転量(角度)の差がXファクター。

このようにXファクターの数値を上げることが飛距離アップにつながるのですが、トップオブスイングにおける数値を上げればいいとは限りません。

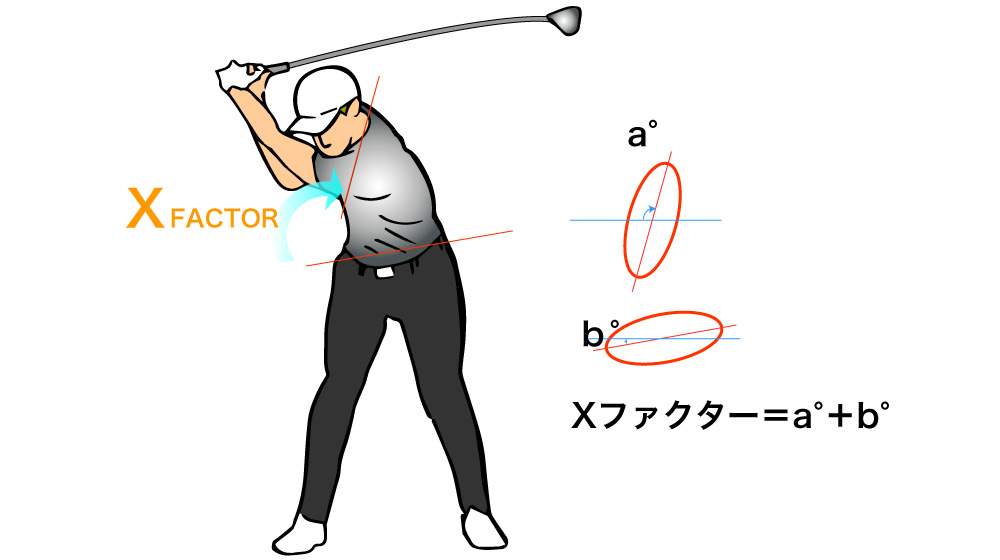

なぜなら、ダウンスイングの途中で最大値になることも多いからです。たとえばトップオブスイングの数値が50度だとしても、その後55度まで増えることもあるわけです。特に最近増えてきたコンパクトなバックスイングの選手は、バックスイングにおける肩の回転が比較的少ないですが、そこから腰を急速に回転することで、肩と腰の捻転差を作り出しています。

一方、トップオブスイングのXファクターが同じ50度でも、そこから数値が下がっていくようだと飛距離は出ません。これは手でクラブを下ろしている証拠でもあり、アマチュアによく見られる傾向です。

このことから飛距離アップのやり方が見えてくるのですが、要はダウンスイングの初期にXファクターの最大値を作り出すことです。

昔から「トップの位置にクラブを置き去りにする」と言われるように、腰から切り返すことで、肩と腰の回転差が生まれシャフトがしなるのです。「バックスイングが上がっている間に下半身はダウンスイングに入る」と表現されることもありますが、この動作の時間差こそがプロとアマチュアのスイングの大きな違いであり、飛距離の差を生み出しているといえます。

腰から切り返した際のXファクター

クラブが下りずに腰が回転すると、Xファクターは維持もしくは増加するが、これが爆発的な飛距離を生む。

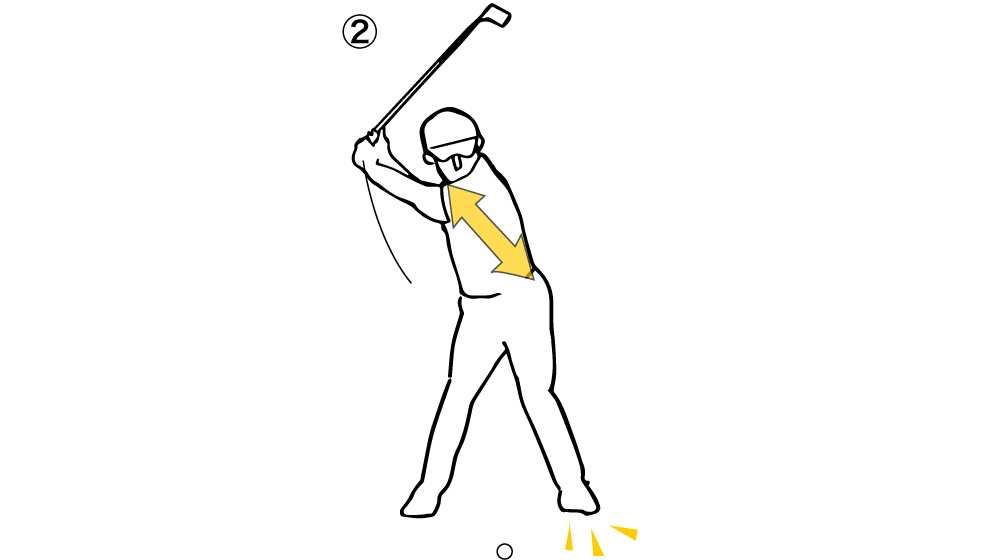

ここは習得するのが最も難しい部分ではありますが、練習法としてはステップ打ちがポピュラーです。両足を揃えた状態からスタートして、左足を踏み込む(ステップする)と同時にバックスイングしてボールを打ちます。

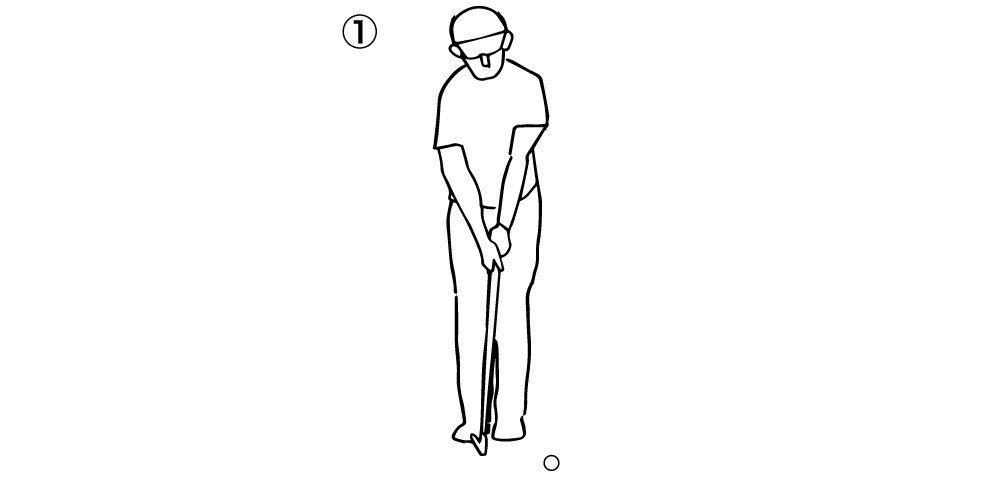

ステップ打ち

①両足を揃えてアドレスする。

②バックスイングを上げながら左足を踏み込むと、動作の時間差が生まれ筋肉が伸ばされる。

③伸びた筋肉が縮む力でクラブが下りてきてボールをとらえる。

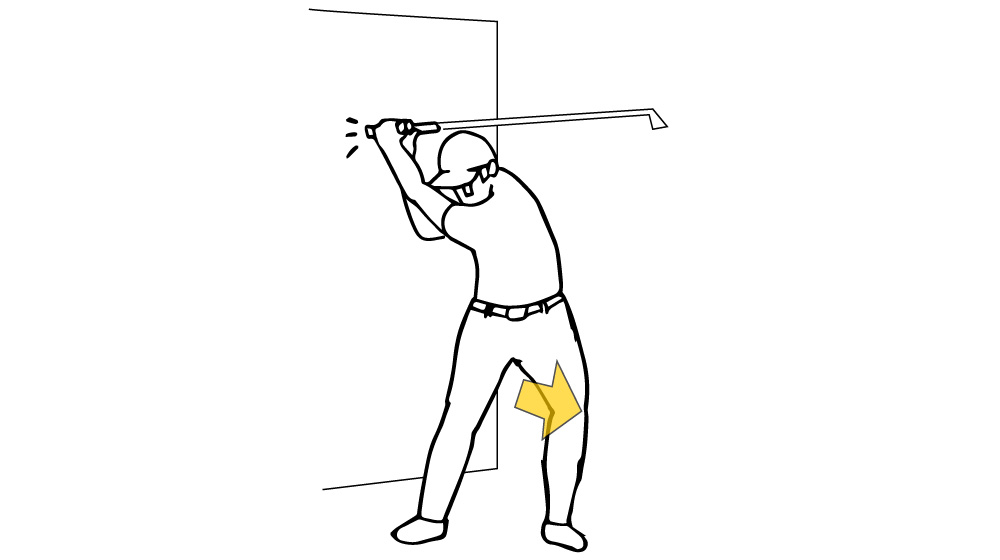

「トップオブスイングでクラブを置き去り」というイメージが湧かない場合は、バックスイングしてからグリップエンドを壁にひっかけて、ダウンスイングの動作を行います。腹斜筋や腹筋が伸びるのを体感しスイングで再現することで、飛距離が伸びるだけでなくショットの精度も上がります。

捻転差ドリル

グリップエンドを壁にひっかけてクラブが下りないようにしつつ、下半身でダウンスイングの動作を行う。