レッスン動画

上達のメソッドをプロが動画で解説

三觜喜一プロがゴルファーの悩みを解決!

ダフリやトップのミスはゴルファーの「勘違い」から起こります。ミスを引き起こしている「勘違い」とは? その傾向と修正方法をレクチャー。脳の思考回路をチェンジすればジャストインパクト間違いなし!

目次

PROFILE

-

三觜 喜一(みつはし よしかず)プロ

ジュニアゴルファーの指導で評価が高く、最近では手塩にかけて育てたジュニア出身の選手がプロゴルファーとして活躍し始めている。アマチュアゴルファーの指導も新宿御苑のタイカンズ他で行っているが、予約が取れないほどの人気ぶり。

ダフリは「勘違い」から

発生する

-

ダウンスイングで2つの動作を行えば

ダフりません

アマチュアによく見られるミスがダフリですが、このエラーはゴルファーの勘違いによって発生します。みなさんはクラブヘッドをボールに向かってまっすぐ下ろしていませんか?

ほとんどのアマチュアがダウンスイングでクラブヘッドから運動を起こしてボールにアタックしていきますが、これだと重たいクラブヘッドは急降下してボールの手前に落ちてしまいます。この「クラブヘッドから下ろす」という考え方が勘違いで、実際にはまず腕を振り下ろし、重みで上に取り残されたクラブが後から下りてくるのが正しい運動の順番なのです。

ですから切り返しでは、まず腕を振り下ろすことを考えてください。遅れてクラブヘッドが下りてきたらシャフト軸を回してフェースターンを行います。ダウンスイングで「腕を先に振り下ろす」「フェースを回す」という2つの動作ができれば、ダフリのミスはかなりの部分が改善されますので、ぜひコースで試してみてください。

トップには2種類あることを

理解しよう

-

アドレスで作った左の軸をブラさずに打つ

トップのエラーには2種類あり、1つはクラブが上がり際にボールに当たってしまうトップ、そしてもう1つはクラブが下り際にボールに当たってしまうトップです。同じトップですが原因は違うので、まずそこを知ることが大事です。

上がり際に当たるトップのエラーは、ボールを上げようとするあまり、ダウンスイングで体が右に残ったときに起こります。クラブの刃がボールの上っ面に当たって物凄く低い弾道になります。また下り際に当たるトップは、「ダフらずにボールを直接打ちたい」という気持ちが強すぎるときに起こりやすく、体が左に動いてしまってクラブが直接ボールの上に下りてしまいます。

このように体が右に残る、左に動く、どちらもトップの原因ですが、大事なのはアドレスの時点で体の左サイドにしっかり軸を作って、その軸でスイングをするということです。コースには傾斜地が多く軸がぶれやすいので、左の股関節に上体を乗せるようなイメージを持ち、こうして作った左の軸を左右にブラさないで打ちましょう。

スライスは体の開きで起こる

-

右に目線を残しながらダウンスイングしよう

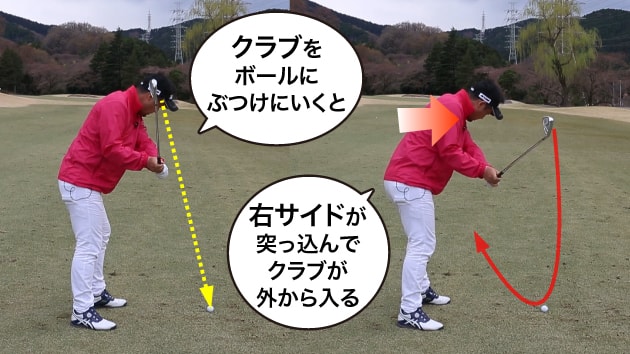

アマチュアの悩みの中で最も多いのがスライスだと思いますが、このミスはクラブをボールに当てにいくことで起こります。バックスイングが上がってさあ打つぞ!となったとき、ミートに少しでも不安があるとクラブヘッドをボールに直接ぶつけにいくものです。そうすると体の右サイドが前に突っ込み、クラブが正しい軌道よりも外から下りてきて、アウトサイドインのカット打ちになるのです。

このエラーを防ぐために有効なのが目線です。ダウンスイングで目線がボールのほうに動くと、上体が開き、結果としてクラブが外から下りてきてしまいます。そこで目線をあえて右に残して振り下ろすことで、体を開かずにボールをとらえることができるようになります。

フックする原因と直し方

-

ダウンスイングでのつま先体重は禁物です

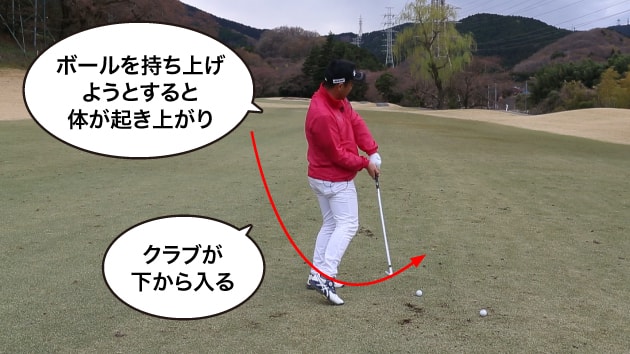

意外と修正しにくいのがフックのエラー。原因は意識にある、といっても過言ではありません。「球が上がるだろうか」と少しでも不安があると、ついボールを持ち上げようとするものですが、それをやってしまうと、つま先に体重がかかると共に体が起き上がってしまいます。クラブは過度にインサイドから下りてきて、いわゆる「クラブが下から入る」状態になり、下から上に煽るようなスイングに。結果は当然のごとく、チーピン気味のフックボールが出ます。

この悪い動きを防ぐためには、ダウンスイングで体重がつま先にかからないようにすることです。意識としてはカカトに体重をかけたままクラブを振り下ろすと、前傾姿勢が維持され、すくい打つような軌道が抑制されます。ボールに対してクラブヘッドを上から入れられるようになれば、フックする可能性は大幅に低くなるはずです。

シャンクが出る

本当の理由と直し方

-

シャンクが出たら体が開いている証拠

ペチッ!という音と共にボールが右斜めに飛んでしまうシャンク。嫌なものですが、何が起こっているかというと、ボールがクラブヘッドとシャフトを接合する部分(ホーゼル)に当たっているのです。この嫌なシャンクが出ると、フェースが開いていると思うアマチュアが大半だと思います。しかし、最もよくあるパターンは、ダウンスイングでクラブが外に振られることで、ボールがクラブフェースに当たらずホーゼルでとらえてしまっているのです。

ではどうしてクラブは外に振られてしまうのでしょうか?その大きな理由は体の右サイドの突っ込みです。ダウンスイングで右肩や右ヒザが前に突っ込んでしまうことで、クラブの軌道も外側に膨らみシャンクするのです。ですからシャンクが出始めたら右サイドの突っ込みに注意しましょう。胸を右に向けたまま振り下ろせば体が開きませんので、シャンクは出ないはずです。

アイアンの距離が出ない

場合の対処法

-

なぜフェースが上を向いてしまうか考えよう

「何番で打っても距離が変わらない」という悩みをよく聞きますが、アイアンの距離が出ない場合は、インパクトでフェース面が上を向いてしまっていることが考えられます。例えば8番アイアンで打っても、実際のロフトは9番やピッチングになってしまっている可能性があるのです。

なぜこのようなことが起こるかというと、フェース面を動かさず、まっすぐボールに当てたいという意識がそうさせてしまうのです。クラブはシャフト軸の右側に重さがありますので、フェースをターゲットに向けたままボールに当てようとすると、クラブヘッドの重さが右側に残ったままになります。すると重さでクラブヘッドは右に倒れようとしますから、フェース面が上を向いてしまうのですね。

こうならないためにはしっかりとフェースターンを行うことが必要で、シャフトを軸に、開いているフェースを閉じながら打つようにしてください。こうするとクラブヘッドの重さが右から左へ移動しますから、インパクトでフェース面が上を向いてしまうのを防げます。フェースを開閉しながら打つことは、ロフト通りに球をとらえるだけでなく、パターを除くすべてのクラブに共通する基本ですから、覚えておくといいでしょう。

飛ばそうとすると

飛ばなくなるのはなぜ?

-

クラブを振ってから

体をターンするイメージで打とう

アマチュアがドライバーで飛距離を出そうとするときによくあるパターンは、腕を速く振ろうとすることです。それ自体は間違いではありませんが、多くの場合、体を回転させることで腕を振ろうとするので体が開いてしまい、スピードが出ないだけでなくミスショットになってしまいます。飛ばそうとすればするほど飛ばなくなるのはこのせいで、飛距離が出るメカニズムを勘違いしていると言えるでしょう。

ドライバーはとにかくクラブを振ることが大事で、体をターンさせることばかり意識すると、振り切れなくなって距離が出ないのです。ですから、まずはしっかりとクラブを振り切ること。体をターンさせるのはそれからで構いません。このイメージでスイングすると体を開かずにボールをとらえることができるので、スピードが出るだけでなく、つかまった弾道で距離を稼ぐことができます。

ドライバーで球が上がらない

-

自分の右下に向かってクラブを振っていく

ドライバーショットを打つ際、クラブをボールにぶつけにいくと球が上がらなくなってしまいます。これはクラブフェースが下を向いてしまうからで、インパクトでのロフト角が実際よりも小さくなっているのです。こういう打ち方はテンプラになる危険性もあるので、やめたほうが賢明です。

ティーアップして打つドライバーは、軌道の最下点を過ぎてから打つのが基本で、クラブヘッドが下降から上昇に転じているときにボールをとらえます。ぶつけにいっている人がこのインパクトを実現するには、ボールの手前に最下点を作る必要がありますが、それには自分の右下に向かって振り下ろすイメージを持つといいでしょう。そのままクラブヘッドの動きを止めずに振り切れば、アッパーな軌道でインパクトできるので球は上がります。

クラブの芯に当たらない

意外な理由

-

ドライバーは宙に浮いた状態で

ボールをとらえる

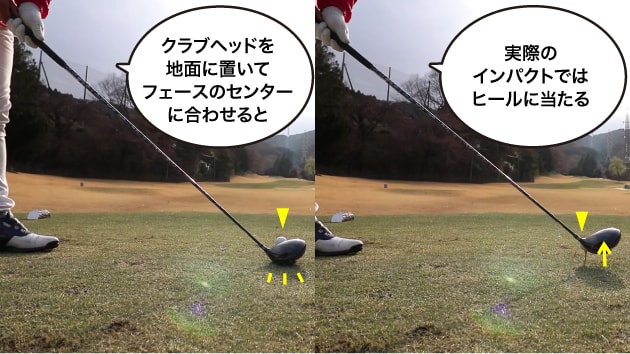

ドライバーでジャストミートできない場合、アドレスでのセットアップが間違っていることがあります。

クラブを地面に構えた状態でクラブフェースのセンターにボールをセットすると、実際はクラブヘッドが宙に浮いた状態でインパクトするので、ヒールに当たってしまいます。ですからクラブを地面に置く場合は、ややトゥ寄りにボールをセットすることが必要で、こうしておけばフェースのセンターでとらえることができます。もしトゥ寄りに構えるのに違和感があるのなら、最初から浮かせた状態で構えるようにしましょう。

また、体が起き上がってしまう場合にもクラブフェースの下やヒールに当たりますが、これはクラブを地面に向けて振っていないからです。すくい打とうとせず、しっかりと地面に向かてスイングすることで、体の浮き上がりが抑えられ、フェースのセンターでボールをとらえることができます。

テンプラは

どこで打つと出る?

-

ボールと右肩を引き離すように

バックスイング

テンプラに悩むゴルファーは少なくありませんが、どういうメカニズムでテンプラが出るのかについては意外と知らないものです。アマチュアの多くはすくい打つと出ると思っているかもしれませんが、それは大きな勘違いで、実際には過度に打ち込んでしまったときに発生します。ボールがフェースの上っ面、ほぼクラウンの近い部分に当たって真上に飛んでしまうのです。

テンプラが出るゴルファーのほとんどはクラブを手で持ち上げるようにバックスイングしますが、体の捻転がまったくないのでボールと右肩が離れず、ダウンスイングは手で当てにいく他ありません。そのためにクラブが鋭角に入り過ぎて、ボールの下に潜ってしまうのです。ですから改善策としては、バックスイングで右肩をボールからなるべく遠くに持っていくことです。それには右肩を後ろに引くようにバックスイングすることが大切で、そのまま右肩をボールから遠い位置にキープしたままダウンスイングしましょう。こうすることで軌道が緩やかになり、テンプラは出にくくなります。