- 第2回

-

結びの強さは何で差が付く?

釣りには「結び(ノット)」が欠かせません。釣り糸はその性質上、結べば必ず弱くなります。「少しでも切れにくいノットを作るにはどうしたらよいのか?」は、アングラーの永遠のテーマ。今回はノットに関する著作もあり、第一人者としても知られる丸橋さんと、実際の強度実験を通してノットのコツを検証します。

釣りの (Labo)

(Labo)

とは?

釣りにまつわる旬のテーマや普遍的なノウハウを、実験や観察で検証するコーナーです。

経験豊富で世界を釣り歩くベテランアングラー・丸橋英三さんが見どころを解説します。

-

解説

-

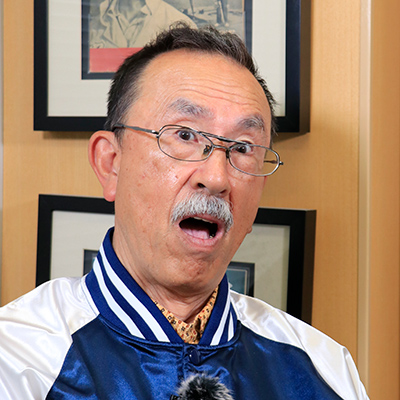

丸橋英三(まるはし・えいぞう)

ジャパンゲームフィッシュ協会(J.G.F.A)

副会長1949年、東京銀座生まれ。家業の鮨屋を手伝いながら、幼少からさまざまな釣りにのめり込む。27歳で都内に釣具店をオープン。イシダイ・イシガキダイをねらう磯釣りに熱心に取り組む一方、海外にも積極的に出かけて先進的なスポーツフィッシングに感銘を受け、フライフィッシングでねらうフロリダの2大ターポンフィッシングトーナメントでは3年連続の同時優勝など快挙を成し遂げる。明るい人柄と歯切れのよい語り口にファンも多く、〝世界のEIZO〟のニックネームでNPO法人ジャパンゲームフィッシュ協会(J.G.F.A)副会長も務める。

- Theme _

-

今回のテーマ

糸の通し方、巻き付ける回数、定番ノットの強度比較

結びの強さは何で差が付く?

- 丸橋さん、先日、近所の川でコイ釣りをしたのですが、大きな魚が多くて何度も糸を切られてしまいました。

- それは痛い目にあったね。でも、本当に可哀そうなのは魚のほうだ。釣り糸が切れれば魚の口にハリが残る。時間の経過とともに外れることも多いとされているけれど、可能な限り釣り糸を切られないというのが、釣り人のモラルであり基本だね。

- おっしゃるとおりです……。

そもそも、釣り糸自体はちゃんとコイ釣りに必要な強さのものを使っていたのかな?

そこが問題ないのであれば、あとはやっぱり「ノット」の実力だろうね。正しい結び方ができていたかだ。自分が使っているノットの種類くらいは言えるかな?

- それは何とか……。コイ釣りで使っていたのは「クリンチノット」です。管付きバリのアイに糸を通してから、元の糸にクルクルと何回か巻き付けて戻すやつですね。

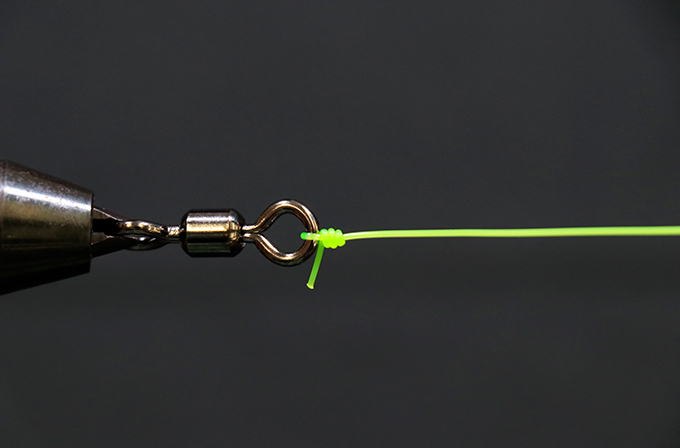

管付きバリに糸を結ぶノットの中でも最も簡単にできる「クリンチノット」

- 戻した糸は最後にもう一度折り返して上の輪に通しているかな? 少なくともそこまでやる「インプルーブド・クリンチノット」でないと、最低限の強度も得れないよ。インプルーブドは「改良版」という意味だね。

- してませんでした……(汗)

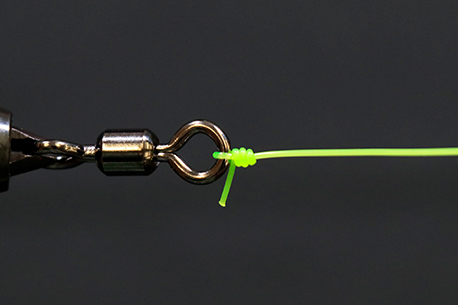

改良版である「インプルーブド・クリンチノット」は、結びの最後にもう一度糸を折り返して上の輪に通す

-

いい機会だからおさらいしておこう。釣り糸はどんな結び方をしたとしても、必ず強度が落ちる。結びを何もしていない状態の糸の強さは「直線強力」と呼ぶね。そして結びのことはノットと呼ぶ。

大きくは「釣り糸同士を結ぶノット」と「釣り糸と金属パーツ(ヨリモドシやハリ)を結ぶノット」があるが、いずれにしても釣り糸に結び目ができたり、あるいはどこかを結ぶと、切れるまでの強さは確実に落ちるものなんだ。

- そんなに変わるものなんですか?

- 驚くほど変わるよ。ただし、逆に強く上手なノットができると、限りなく直線強力に近い強さが出せることもある。だからこそ、世界中の釣り人が「強い結びはどれだろう?」と今でも探求しているんだよ。

- 釣り糸の結び、ノットってそんなに大事なものなんですね。

まぁ、百聞は一見にしかずだな。私が副会長を務めているJGFA(ジャパンゲームフィッシュ協会)には、ノットの強度を測定できる専用の装置がある。

今回は釣り糸そのものと、あとはノットの中でも管付きバリ(ハリスを結ぶためのアイが付いているハリ)に使うノットについて、その性質がよく分かる検証を実際にやってみよう。

やってきたのは都内のJGFA事務局。共通のルールに則った日本記録の認定作業などを行なっていて、釣り糸や結びの強度を精密に測定できる専用の機器(オートグラフ)も備えている。今回はこのマシーンをお借りしていくつかの測定を行なった

- Experiment _

-

実験

今回の実験

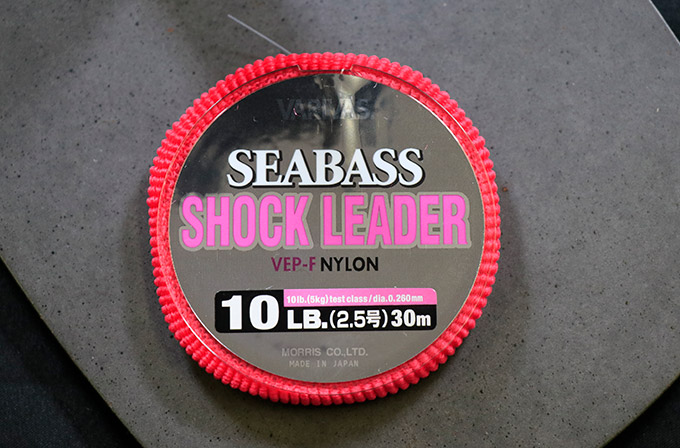

- 強度10lb/2.5号表示のナイロンラインを用意。

- 最初に糸の直線強力(そのままの状態の強さ)をまず確認。続けてその糸に結び目を作った時にどれだけ強度が下がるのかを測定する。

- 同じ糸で「クリンチノット」と「そのバリエーション3種類(いずれも改良型)」を作り、それぞれの強度を測定する。改良版にすることで実際にどれだけ強度が上がるのかを確認。

- 「クリンチノット」以外の結び方である「ユニノット」「パロマーノット」「ジャンスィック・スペシャル」さらに「エイゾー・スペシャル(丸橋さんオリジナル)」の強度を測定し、強度の差や最も強いノットを検証する。

- 自分のノットが「切れた」「切れない」を経験することはあっても、正確な数値でノットの強さを見られる機会は実は少ない。なかには想像と大きく違って驚くものもあるはずだよ。

測定したノットはこの8つ!

-

A:クリンチノット

アイの付いたハリ(もしくはスイベルなどの金具)に釣り糸を結ぶ最も単純なノットの1つ。現在は改良型のほうが使用されることが多い。

-

B:インプルーブド・クリンチノット

クリンチノットの最後に、糸の先端をもう一度上の輪に通して結ぶ改良型。今はこの結び方を単にクリンチノットと呼ぶこともある。

-

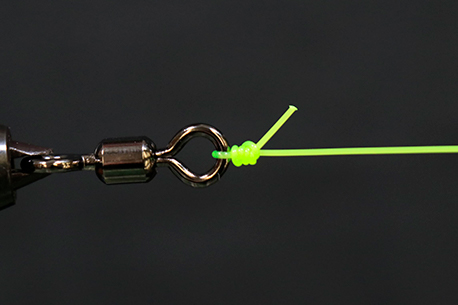

C:ダブル・クリンチノット

結び始めにアイに2回糸を通してから行なうクリンチノットの改良型。それ以外の工程は同じ。

-

D:インプルーブド・ダブル・クリンチノット

ダブル・クリンチノットにしたうえで、さらに最後に糸の先端を折り返して上の輪に通す作業も行なった改良型。

-

E:ユニノット

アイ付きのハリ(もしくはスイベル)と釣り糸の基本的なノットの1つ。クリンチノットと並んで昔から使用されている。

-

F:パロマーノット

アイ付きのハリ(もしくはスイベル)と釣り糸の接続に使われる基本的なノットの1つ。糸を巻き付ける工程がない。

-

G:ジャンスィック・スペシャル

結び始めにアイに2回糸を通してから、ハリと釣り糸を接続するノットの1つ。強度があるとされる。

-

H:エイゾー・スペシャル

丸橋さんがよく使用しているハリと釣り糸を接続するノットの1つ。結びの最後に複数回のハーフヒッチをしている。

強さの違いはどれだけあるか?

いざ、測定開始!

結び目のある糸やそれぞれのノットの強度は? 実際に測定して平均強度を比較しよう。

結び目のない糸(直線強力)と結び目のある糸の差を測定(4:03)

クリンチノットと3つの改良型ノットの強度を測定(5:22)

ユニノットとパロマーノットの強度を測定(4:10)

ジャンスィック・スペシャルとエイゾー・スペシャルの強度を測定(5:45)

- ノットの種類によって、やはり大きな差が出るね。糸は結ぶと必ず切れやすくなるので、直線強力に対して100%であれば、強さの面ではそれが最高なノット(100%ノット)ということだ。

- Result _

-

結果

結果発表!

※使用した釣り糸は「10lb(約5㎏)/2.5号表示」のナイロンライン

直線強力と結び目(片結び)が1つある場合の差

※max負荷(kg)の数値

| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 平均 | 直線状態に 対する強度 |

|

|---|---|---|---|---|---|---|

| 直線状態(そのまま) | 5.480 | 5.260 | 5.455 | 5.490 | 5.421 | 100% |

| 結び目あり(片結び) | 3.715 | 4.225 | 4.035 | 3.880 | 3.964 | 73% |

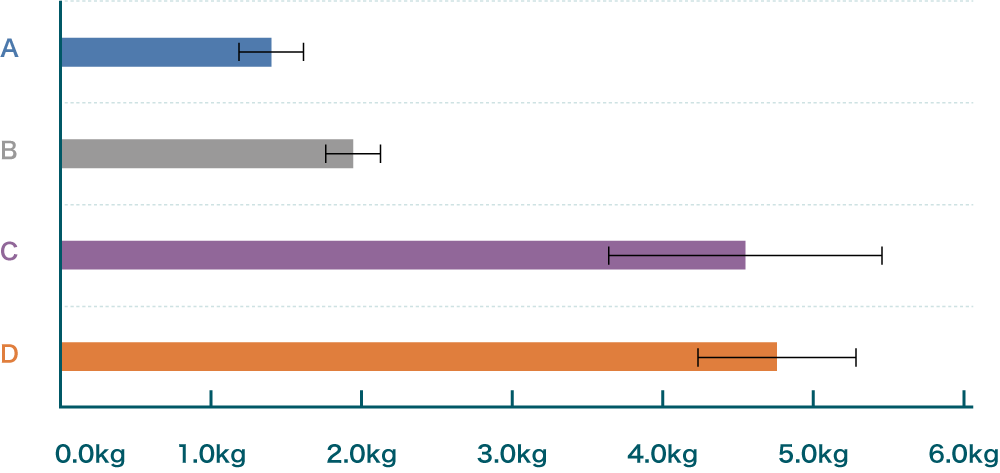

クリンチノット4タイプの強度

※max負荷(kg)の数値

| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 平均 | 直線状態に 対する強度 |

|

|---|---|---|---|---|---|---|

| A:クリンチノット | 1.630 | 1.275 | 1.170 | 1.530 | 1.401 | 26% |

| B:インプルーブド・ クリンチノット |

1.965 | 1.685 | 2.105 | 2.022 | 1.944 | 36% |

| C:ダブル・クリンチノット | 5.280 | 3.350 | 5.230 | 4.335 | 4.549 | 84% |

| D:インプルーブド・ ダブル・クリンチノット |

4.410 | 4.945 | 4.265 | 5.415 | 4.759 | 88% |

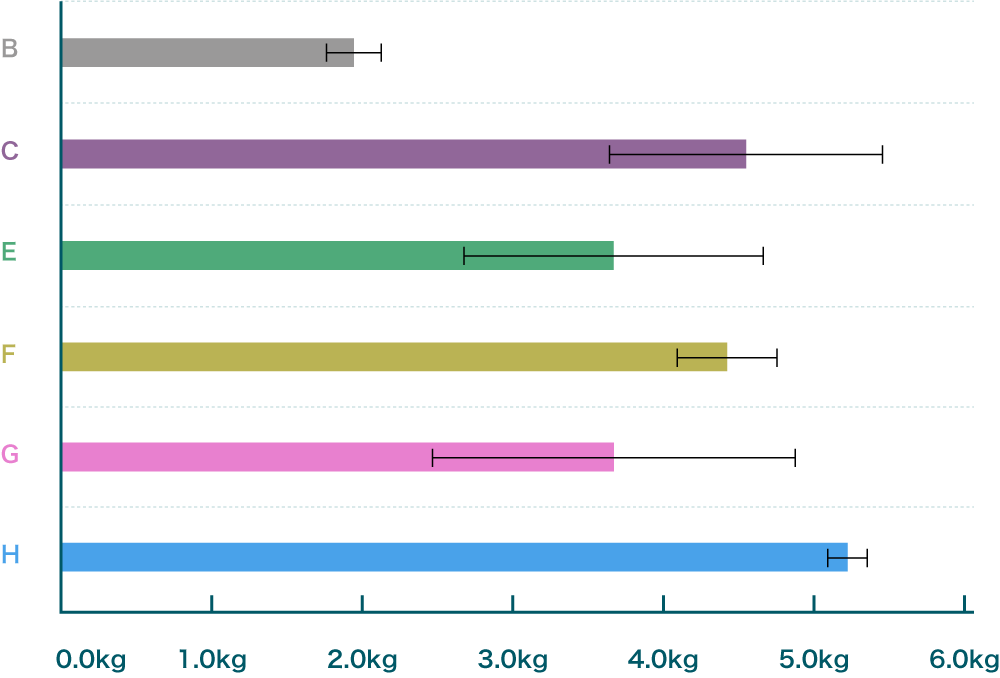

ユニノット、パロマーノット、ジャンスィック・スペシャル、エイゾー・スペシャルの強度

※max負荷(kg)の数値

| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 平均 | 直線状態に 対する強度 |

|

|---|---|---|---|---|---|---|

| E:ユニノット | 4.000 | 3.800 | 2.270 | 4.605 | 3.669 | 68% |

| F:パロマーノット | 4.075 | 4.220 | 4.780 | 4.620 | 4.424 | 82% |

| G:ジャンスィック・スペシャル | 2.645 | 3.935 | 5.265 | 2.840 | 3.671 | 68% |

| H:エイゾー・スペシャル (最強結び+ハーフヒッチ) |

5.170 | 5.420 | 5.155 | 5.149 | 5.224 | 96% |

クリンチノット4タイプの結束強度の違い

※I字型の棒は標準偏差(=平均強度に対するバラつきの大きさ)

- クリンチノット

- インプルーブド・

クリンチノット - ダブル・

クリンチノット - インプルーブド・

ダブル・クリンチノット

6種類のノットの結束強度の比較

※I字型の棒は標準偏差(=平均強度に対するバラつきの大きさ)

- インブルーブド・

クリンチノット - ダブル・

クリンチノット - ユニノット

- パロマーノット

- ジャンスィック・

スペシャル - エイゾー・スペシャル

(最強結び+ハーフヒッチ)

- 結果はこのようになりました! ボクが使っていたクリンチノットは、強度がたったの26%。どうりで弱いはずですね。

-

そうだね。その理由も実は分かっているけれど、最初の測定で調べたケースのように、まず仕掛けの途中に結びコブがある場合、糸はその部分が絞られて最後に破断する。だから釣りをしている最中に糸に結び目が出来てしまったら、仕掛けを作り直すか、少なくとも解くほうがよい。

- そうなんですね。通常の状態に比べて3割近くも強度が落ちる(73%)のだからそうします。

- そして管付きバリに結んだ釣り糸が切れる時だけれど、この時は、実は糸が切れているというよりも「解けている」ケースが大半なんだ。釣り糸の断面はどんな形をしているか知っているかな?

-

「丸」ですかね?

-

そう。特に今回の測定で使用したナイロンラインなどの現代のモノフィラメント系ラインは、基本的にまん丸、真円に近い断面をしているよ。

これは釣り糸メーカーの技術が高いからこそなんだけれども、現代の高性能な釣り糸は、さらに強度を高めるためのコーティングなどもしている。それによって昔の釣り糸に比べはるかにツルツルなんだ。

今回使用したナイロンライン。現代の釣り糸は高品質で強度にバラつきがない一方、滑りやすい特徴がある

-

なるほど! 滑りやすければ解けやすいと。

-

今回測定したいろいろなノットの中でも、ただのクリンチノットは最も滑って解けやすいノットだった。だからこうした結果になった。昔は釣り糸の品質も低く、表面もザラザラしていたから、こうした結び方も使われていたんだろう。その基本が分かると、各ノットの強度に差が出ることも理解できるんじゃないかな。

基本は「糸と金属(ハリやスイベル)」あるいは「糸と糸」の接地面を増やしてあげるほど、摩擦が働いて滑りにくくなり、結びの強度も上がるといえる。クリンチノットとその改良版4種の比較は、そのことがよく分かる結果になったね。

-

一方でパロマーノット(強度82%)のように、とても簡単な結び方で、高い強度が出るノットもあるんですね。今回の結果でいえば、インプルーブド・クリンチノット(36%)をはるかに上回り、ダブル・クリンチノット(強度84%)に肉薄しています。

-

そこがノットの面白い所だね。ノットは強さに加えて「結びやすさ」「誰がやっても同じように結べること」も非常に大切だ。

今回の測定では「標準偏差」もグラフに入れているが、これは平均強度からのバラつきの出やすさを示している。つまり同じような強度のノットであれば、バラつきの少ないノットのほうが「平均してその強さを出せる」ことを示している。

パロマーノットはその点でも非常に優秀なのが分かるね。ジャンスィック・スペシャルに関しては、普段はもう少し強度を出せるんだけれども、もしかすると今回の糸の滑りのよさが、他のノットより強めに影響したのかもしれない。そうした個別の影響はどうしても出る。今日の糸とは相性が良くなかったのかな(笑)。

強いノットの基本は「結びやすくて解けにくい」こと。やりやすさは個人の感覚でも違うので、自分の好みを見つけるのも楽しみの1つだ

-

エイゾー・スペシャルは100%に近い強度(96%)でした。仕上げにハーフヒッチを複数回行なうので、他のノットより少し手間を掛けていますが、丸橋さんがお気に入りなのも納得です。

-

仕上げのハーフヒッチは慣れてしまえば思っている以上に簡単だ。実際は時間も大して掛からないし、私も現場で普通にこの結びを使っているよ。

あとはどんなノットでも滑ると解けるのだから、最後の締め込みをあらかじめしっかり行なっておくことは強度を確保する大前提。そこは忘れないようにして、いろいろなノットを自分でも練習してほしいね。

※このコンテンツは、2021年11月の情報をもとに作成しております。最新の情報とは異なる場合がございますのでご了承ください。