3シーズン目を迎えたNSX CONCEPT-GT。

Honda GTプロジェクトの松本 雅彦リーダーがタイトル奪還に向けた意気込みを語る。

2016年シーズンの開幕が近づいてきました。私たちHonda GT プロジェクトは、昨シーズンの最終戦前からシーズンオフに向けた準備に着手し、現在はサーキットでの実走行テストを通じて様々なデータ収集をするとともに、今後の開発計画などを策定しているところです。今回は、現時点で判明していることや決定した内容を踏まえ、2016年シーズンの戦い方をハードウェア面とソフトウェア面の両方からご紹介することにしましょう。

まず、ハードウェア面では、2016年2月12日の国内モータースポーツ活動計画発表会でも申し上げたとおり、これまで2シーズンにわたってNSX CONCEPT-GTで用いてきたハイブリッドシステムを“非搭載”とすることにしました。これは、ハイブリッドシステムに用いるバッテリーを供給してきたサプライヤーから「今後は供給が困難」との通達を受け、決定したものです。

もっとも、非搭載の決断は直ちに下されたものではありません。サプライヤーからの供給が受けられないのであれば、Hondaとしてバッテリーの開発と製造を行うことができないかどうかも検討しました。ただし、それは時間的にも予算的にも実現困難と判断し、ハイブリッドシステムそのものを搭載しないことを最終的に決定しました。

NSX CONCEPT-GTのフロントマスク

2人のドライバーに合わせたコックピットセッティング

ハイブリッド非搭載で、

いかに速く走るか?

Hondaにとって、これまで技術を培ってきたハイブリッドシステムを搭載しないというのは苦渋の決断ですが、そのいっぽうで「ハイブリッドを積まなければそれだけ車重が軽くなって戦闘力が向上するのではないか?」との声が聞こえてくるのは事実です。とはいえ、「ハイブリッドを積まない」→「車重が軽くなる」→「ラップタイムが速くなる」といえるほど話はシンプルではありません。まずはこの点についてご説明しましょう。

ハイブリッドシステムを搭載していたNSX CONCEPT-GTは、ハイブリッド搭載に伴う重量増に見合った分だけのアシストを行うことが認められていました。ハイブリッドによるアシストを行えば、マシンは当然速くなります。いっぽう、車重が重くなればマシンは遅くなります。そこでSUPER GTでは、この重量増とラップタイムの向上分がぴったりと釣り合うように、ハイブリッドでアシストできるエネルギー量を制限していたのです。こうすることで、ハイブリッド搭載車と非搭載車のパフォーマンスを揃えようとしたといえるでしょう。

しかし、ハイブリッドを搭載することで速くなるのは、主にサーキットのストレート部分です。ここではエンジンがパワーアップしたのと基本的に同じ効果が得られるので、アシストを効かせれば、ある意味、自然とマシンは速くなります。

いっぽう、車重が軽くなって速くなるのは、サーキットの特性にもよりますが、主にコーナー部分です。ただし、コーナーで持てるポテンシャルをフルに引き出すには、ただ単に車重が軽くなっただけでは不十分で、軽くなった車重に最適なセッティングを施す必要があります。そうしない限り、ハイブリッドを下ろして車重が軽くなっても、ラップタイムは期待したほど速くならないのです。

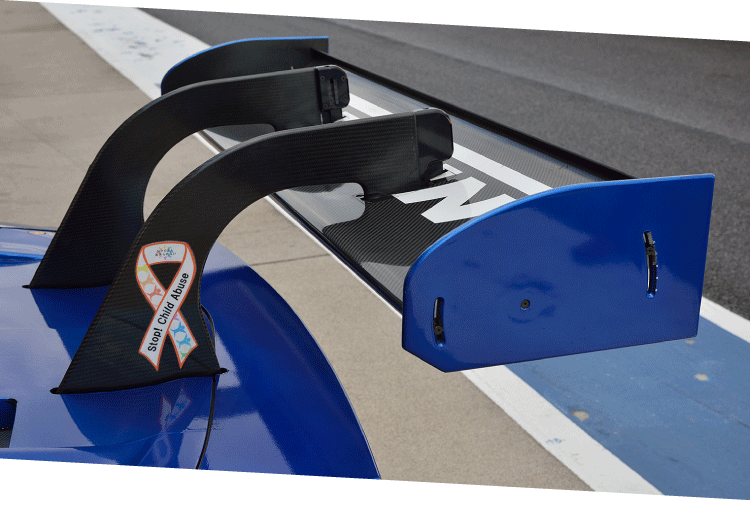

ドア後方に大きなエアインテークを配置

テスト走行時に取り付けられる空力センサー

エンジン開発に潜む

ポテンシャル

シーズンオフに入ってから、これまでにHondaはツインリンクもてぎ、マレーシアのセパン・サーキット、鈴鹿サーキットなどでテストを行ってきましたが、その結果、軽い車重に見合ったセッティングを見つけ出さない限り、従来と同等のラップタイムを記録できないことが裏付けられました。しかし、満足のいくセッティングが見つかってもラップタイムは昨年と同じレベルです。いうまでもなく、ライバルは2016年シーズンに向けてさらにマシンを進化させてくるでしょうから、このままでは彼らに勝つことはできません。つまり、Hondaは軽い車重にマッチしたセッティングをまとめあげたうえで、ライバルたちを上回る新たな進化も生み出さなければいけないのです。

そこで期待されているのがエンジン開発です。現行の規則では、エアロダイナミクスやサスペンションなどの開発は基本的に認められていませんが、エンジン領域だけは開発を行う余地が残されています。そこで新シーズンに向けて特に力を入れてエンジン開発に取り組んでいます。基本的な部分でいえば直噴ガソリン・ターボエンジンですが、この形式はレーシングエンジンとして誕生してまだ間がないため、性能向上を図るポテンシャルがいたるところに潜んでいると期待されています。もしも、直噴ガソリンエンジンに特化した新しい技術が開発できれば、Hondaとして非常に大きなアドバンテージを手に入れる可能性が生まれることになります。エンジン開発は、今後が非常に楽しみなテーマといえるでしょう。

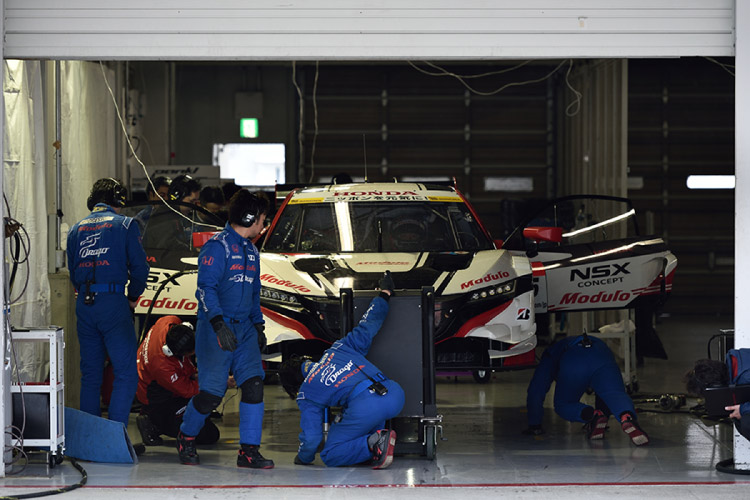

チームを支えるスタッフ

2016年シーズンに向けて調整が続く

小暮選手と武藤選手をスワップ。新しいチーム編成

さて、先ほども申し上げたとおり、ハードウェア面で開発が許されている部分はほとんどありません。このためソフトウェア面、つまりチーム体制に関する進化も非常に重要となります。

2016年、Hondaは昨年と同じ「AUTOBACS RACING TEAM AGURI」「Drago Modulo Honda Racing」「KEIHIN REAL RAING」「NAKAJIMA RACING」「TEAM KUNIMITSU」の5チームとSUPER GTを戦っていきます。チームの陣容に関する変化はありませんが、ドライバーの組み合わせについては少し変更をしました。昨年Drago Modulo Honda Racingに在籍していた小暮卓史選手をKEIHIN REAL RACINGに移籍させて塚越広大選手とペアを組ませるとともに、KEIHIN REAL RACINGに所属していた武藤英紀選手をDrago Modulo Honda Racingに移籍させてオリバー・ターベイ選手とコンビを組んでもらうことにしました。それ以外の3チーム、6名のドライバーに関しての変更はありません。

なぜ、このような変更を実施したのでしょうか? 小暮選手は、2010年にSUPER GTでチャンピオンに輝いたこともある優れた実力の持ち主です。ただし、ふたりのドライバーがペアを組んで挑むSUPER GTでは、たとえひとりの選手が優れていても、もうひとりのドライバーとのマッチングがよくなければ本領を発揮することができません。ここでもっとも重要になるのがシャシーセッティングの好みです。

レーシングドライバーの好みを大きく分けると、リア・タイヤに高いグリップを求めるグループ(リア重視派)と、フロント・タイヤに高いグリップを求めるグループ(フロント重視派)に大別できます。これは、いわゆるドライビングスタイルと深く関係しているものですが、小暮選手や塚越選手はフロント重視派で、武藤選手やターベイ選手はリア重視派といえます。そこで、シャシーセッティングの好みが近いドライバーにペアを組ませることで、これまで以上の実力を発揮することを期待しました。また、アメリカのインディカー・シリーズを戦った経験を持つ武藤選手は英語が堪能なので、イギリス人のターベイ選手とより緊密なコミュニケーションが図れると考えられたことも、この組み合わせの狙いといえます。

チームスタッフと議論をかさねる小暮選手

NSX CONCEPT-GTをテストする武藤選手

タイトル奪還に向けて

全力を尽くす

私たちHondaは、以上のような準備を整えたうえで2016年シーズンのSUPER GTに挑みます。NSX CONCEPT-GT導入初年度の2014年は1勝、2年目の2015年も1勝を挙げるに留まりました。HondaのGTプロジェクトを預かる者として、このような結果は到底受け入れることができません。2016年は改めてタイトル奪還に向けて全力を投じるつもりです。

そのためにはHondaとして通算3勝が必要でしょうし、そうなると1チームだけではなく複数のチームが勝利を狙える実力を養わなければいけません。ここまでご説明した内容は、以上のような方針に基づいて決められたものであり、今シーズンこそはファンの皆さまにご満足いただける結果を残すつもりでおります。引き続きSUPER GTを戦う5台のNSX CONCEPT-GTに熱いご声援をお送りください。

SGTとDTMの車両規則統合によるモノコックをはじめとした共通部品の適用や、エンジンの変更(V8 3.4Lエンジン→水冷直列4気筒縦置インタークーラー式ターボエンジン)などミッドシップエンジンレイアウト、レース専用新開発2.0L直列4気筒直噴ターボエンジンを搭載している。

寸法・重量

| 全長×全幅 | 4,675mm × 1,950mm |

|---|---|

| ホイールベース | 2,750mm |

| 車両重量 | 1,049kg以上(ドライバー、フューエル含まず) |

パワープラント

| エンジン型式 | HR-414E |

|---|---|

| エンジン種類・シリンダー数及び配置 | 水冷直列4気筒縦置インタークーラー式ターボエンジン |

| 弁機構 | DOHC ギヤ駆動 吸気2 排気2 |

| 総排気量 | 1,995cc |

| 最大出力 | 400kw(550ps)以上 |

| スロットル制御方式 | ドライブ・バイ・ワイヤ |

| 燃料供給装置形式 | 直噴(Bosch) |

| 使用燃料種類 | 無鉛プレミアムガソリン |

| 潤滑方式 | ドライサンプ方式 |

動力伝達・走行装置

| 変速機形式 | 常時噛合式 |

|---|---|

| 変速機操作形式 | ステアリング パドルシフト式 |

| ステアリング装置形式 | ラック&ピニオン式(油圧PS付) |

| タイヤ(前・後) | Fr : 300-680 R18 Rr : 320-710 R18 |

| 主ブレーキの種類・形式(前/後) | 油圧式ベンチレーテッドカーボンディスク |

| サスペンション方式(前/後) | ダブルウィッシュボーン式 |

| スタビライザー形式(前/後) | トーションバー式 |