エンジニア

江藤 大二朗 / 河合康平

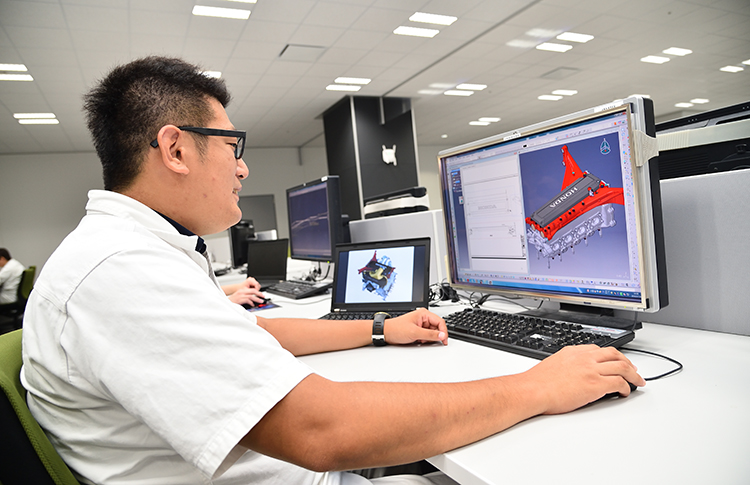

研究所でスーパーフォーミュラのエンジン開発に取り組んでいるHondaの技術者にとっても、0.001秒を真剣に追い求める姿勢はドライバーたちとまったく変わらない。テクノロジーと真摯に向き合い、わずかな性能の進化をていねいに積み上げていくその地道な作業にスポットライトをあててみよう。

- 江藤大二朗

- 河合康平

“出逢いは深夜放送で見たF1”

―― 江藤さんはどうしてホンダに入社したのですか?

江藤大二朗(以下、DE):よくある話ですが、高校生のころに深夜にたまたまテレビをつけたらF1をやっていて、それまで特に意識していなかったホンダという自動車メーカーがそこで戦っているのを見て、自分でもやってみたいという好奇心がどんどん沸いてきて、結果的にホンダに入社することになりました。

―― もともと技術者志望だったのですか?

DE:漠然と物作りに関わりたいとの思いは抱いていました。いちばん最初に夢見たのはロケットエンジンを開発する技術者で、それはスペースシャトルの打ち上げを見たのがきっかけでした。そのとき、「わあ、すごいなあ! 自分もああいうものを作ってみたい」と思って理系に進んだところ、高校生のときにF1と出会って、F1に少しでも関係した仕事に就きたいと思ってホンダに入社しました。

―― 江藤さんがF1をテレビ観戦していた当時の思い出があれば、教えてください。

DE:僕が高校に入学したのは2000年だったので、ちょうどBARホンダが始まった年ですね。ドライバーでいえばジャック・ビルヌーブ、ジェンソン・バトン、佐藤琢磨などが参戦していましたが、率直にいって、応援している者としては悔しいレースが続きました。だから、2006年のハンガリーGPで優勝したときは嬉しくて、ホンダに入社していた先輩に「やりましたね!」というメールを送ったのをよく覚えています。

“やりたかったのは最初からレースエンジン”

―― 大学では何を学ばれましたか?

DE:そのときはもう自動車メーカーに入るつもりでいたので、大学では機械工学を専攻してエンジンの燃焼について勉強しました。そのまま大学院の修士まで同じテーマで研究しました。

―― 現在はパワーユニット開発室の設計グループに所属していますが、これも江藤さんの希望を反映したものですか?

DE:採用試験のときから「なにをやりたいの?」と聞かれたら、必ず「レースエンジンをやりたいです!」と答えていました。僕が入社したときにはもう第3期F1が終了していましたが、なんとかレース部門に入れてもらって、WTCCエンジン設計を経て、その後国内レースをずっと担当しています。

―― 具体的にはどのような領域を担当しているのでしょうか?

DE:僕たちはエンジンの本体系と呼んでいますが、ヘッドからブロック周りまで全部見ています。あわせて、ポンプなどの補機類、レシプロ周り、動弁系も担当しています。

―― 研究グループと設計グループでは、仕事の内容にどのような違いがありますか?

DE:設計グループはモデルを作って図面を描くことが主な業務となります。また、モデルを作ったり図面を描くにあったって必要となる解析も行います。いっぽうの研究グループは、エンジンが現在、どういう状況にあるのかを分析して、それを噛み砕いて僕たちに説明してくれます。たとえば「いまのエンジンはこういう状態なので、ここに強みがあり、ここに弱みがあります」といった具合です。

―― それでは、新しい発想をするのは研究グループと設計グループのどちらですか?

DE:それは半々ですね。研究グループのテスト結果から見えてくることもあるし、設計グループが提案することもあるし、お互いに話し合って「次はこうだよね」と決めることもあります。

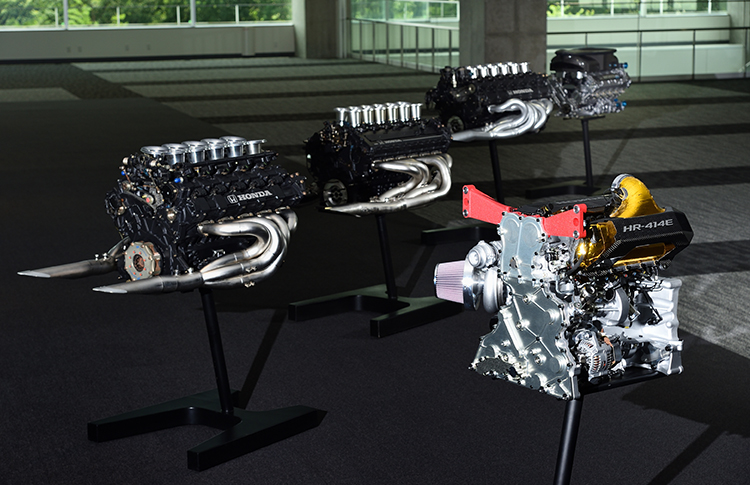

“あらたな視点で燃焼効率を高めたHR-414Eエンジン”

―― スーパーフォーミュラを戦うHR-414Eエンジンのデビューは2014年でしたが、このシーズンは苦戦するレースが続きました、いっぽう、デビュー3年目の今年は開幕戦で幸先のいいポール・トゥ・フィニッシュを果たしています。この間にどのような開発が行われたのでしょうか?

DE:正直、ブレイクスルーと呼べるほどの大きな変革はありませんでした。もともと、僕たちの先輩方がいろいろやり尽くしたうえにいまのエンジンはあるので、劇的によくなる要素はほとんど残されていないのが実情です。いっぽうで、燃料の流量規制が実施されている直噴ターボ・レーシングエンジンの開発は、ホンダの歴史のなかでも今回が初めて。いままでもターボエンジンや直噴エンジンはやってきていますが、ここに燃料の流量規制まで盛り込まれたのは今回が最初なのです。つまり、いまは純粋に効率を向上させることが求められているので、その点では、これまでとはまた異なる視点でものごとを捉えているという側面はあります。

―― つまり、技術が大きく様変わりするというよりも、小さな改良を積み重ねていくような開発ですね?

DE:はい、本当にコツコツと積み重ねていって徐々にパフォーマンスが上がってきました。ただし、エンジンの性能的には去年の段階で戦えるレベルまで持ってこられましたが、クルマ全体の戦闘力ではまだ十分とはいえなかった。そこを熟成した結果が、今年の成績に結びついていると捉えています。

―― このコンテンツは0.001秒がテーマですが、江藤さんにとって0.001秒はどのような意味を持っていますか?

DE:僕たちにとって0.001秒にどういう意味があるのかいろいろ考えましたが、1回の燃焼に要する時間がおおよそ0.001秒=1msであることに気づきました。たとえば毎分9000回転のスピードでエンジンが回っているとすると、クランクシャフトが1回転するのに要する時間は60秒÷9000回転だから約6.7ms。1回転は360度で、このうち燃焼室内で混合気が燃え始めてから燃え終わるまでの時間はクランクシャフトの回転角でいうと60度ほど、つまり1/6なので、だいたい1msとなります。その短い時間のなかで起きる燃焼の改善に取り組んでいるのが、僕たちの仕事です。

“後半戦を戦うエンジンへの期待”

―― 第4戦もてぎ大会では、2016年シーズンの後半戦を戦う新しいエンジンが投入されます。その手応えは、いかがでしょうか?

DE:個人的にはかなり期待しています。自分が担当した部品のなかに、出力の向上に貢献できるものが何点か入っているので、次のエンジンでたくさん勝利を挙げて欲しいと期待しています。

―― これまで佐伯LPLはドライバビリティの向上に取り組むと語っていましたが、今回のエンジンでドライバビリティ重視から出力重視に方針が変更されたのでしょうか?

DE:そういう意味ではありません。これまでもドライバビリティと出力の両方に取り組んでいましたし、さきほど私が申し上げた出力にしても、高回転時の最高出力だけでなく、低回転時の出力という意味も含まれています。ですから、下からグーンと力が出てくるいっぽうで最高速度も伸びるというエンジンを目指して開発しました。

―― もともと夢を求めてホンダに入社した江藤さんですが、いまはその夢を生み出す立場にいます。どんな気持ちですか?

DE:仕事が休みのときには一観客としてサーキットに足を運ぶことがありますが、そのとき、Hondaを応援してくださる方々がたくさんいらっしゃることに改めて気づかされます。そういった方々の姿を見ると、自分たちがやっていることを見に来てくれる人がこれほど数多くいらっしゃって、そういった方々に支持されて自分たちがレースをできているんだということを実感できます。その意味では本当にやりがいがありますが、そういったファンの方々のためにもやはり勝つことが必要だと思っています。

- 江藤大二朗

- 河合康平

研究所で日々テクノロジーを磨き、ドライバーやチームの戦いを支えるHondaの技術者たち。普段は表舞台に出てくることが少ないない彼らの努力が、エキサイティングな戦いを生み出すもうひとつの原動力でもある。ここで誕生したテクノロジーは、いつの日かHondaの製品となって路上を走り始めることだろう。